人民英雄纪念碑:屹立在中华儿女心中的敬意

2019-08-30余玮

余玮

漫步在宏伟的天安门广场,总是对那巍峨的人民英雄纪念碑投去敬仰的目光。

人民英雄纪念碑是新中国成立后第一个由国家兴建的大型纪念碑,也是新中国历史上极为重要的大型纪念工程之一。除本身所体现出来的革命性外,还具有广泛的人民性、浓郁的民族风格和鲜明的时代特征,代表了新中国纪念性建筑与雕塑艺术的最高水平。新中国这一具有重大政治意义的建筑物,生动表现了中国近百年来人民革命波澜壮阔的历程。开国大典的前一天举行纪念碑的奠基典礼,表明了中国共产党带领全国各族人民继承革命先烈遗志,完成烈士未竟事业,为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心。

整座纪念碑肃穆、雄伟,设计与建造十分独特,但也许普通民众不知道,许多人为此倾注了大量心血,纪念碑是用1.7万块花岗石和汉白玉砌成的——其中碑正面的碑心石是一块整石,称得上是中国建筑史上少有的完整花岗石,重达百吨。碑位曾适度南移,建造位置与奠基位置并非同一处……

纪念死者以鼓舞生者

在筹备新中国开国大典时,中共中央领导人、中国广大民众、各界人士都感到应该建立一座纪念碑,纪念那些为中华民族独立解放和新中国建立而流血牺牲的人民英雄。具体主持开国事宜的周恩来把各方面的意见汇总,提交到新政协筹备委员会上,并且按照大多数人的意见,建议碑名为“人民英雄纪念碑”。

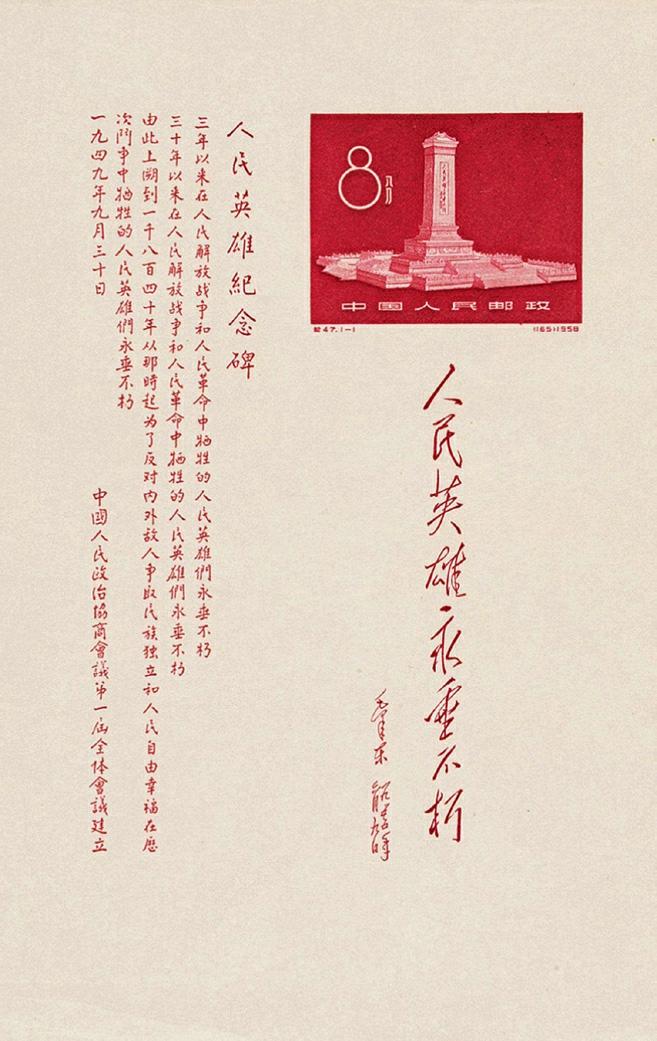

1949年9月30日,也就是中国人民政治协商会议第一届全体会议的最后一天,会议通过决议:为纪念在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄,在首都建人民英雄纪念碑。

但纪念碑建在北京市什么地方?政协委员们却意见不一。有人提议建在北京的东单广场,理由是:东单广场也是北京较大的广场,是当时的商业中心,建在那里,可以使更多来北京的人便于瞻仰人民英雄纪念碑。有人提议建在西郊八宝山,理由是:人民英雄们已经是牺牲的烈士,八宝山是要建革命烈士纪念馆的,建在那里,正好和其他乃至以后为国献身的烈士一起纪念。有人主张建在天安门广场,理由是:天安门广场是北京最大的广场,这里保存着中华民族最瑰丽的建筑文化遗产,是东方文化荟萃之地,人民英雄纪念碑理应建在这里。这里又是中国政治中心地带,建在这里,更加庄严,也更能够加重人民对英烈的敬佩之情;苏联的英雄纪念碑就是建立在红场上的,我们应该学习苏联,也要建立在首都最大的广场上。

在政协委员意见不一致情况下,周恩来经过认真思索,讲了一番让大家心悦诚服的话。他说:天安门广场有五四运动的革命传统,这里也是全国人民和世界人民敬仰的地方,应该建在天安门广场。周恩来此言一出,主张建在其他地方的人,也完全拥护建立在天安门广场。建碑地点问题,就这样定下来了。

9月30日下午6时,毛泽东、朱德、宋庆龄、李济深、刘少奇、周恩来等全体政协委员排列成行从中南海出发,步行到天空门广场,参加在天安门举行的纪念碑奠基典礼仪式。

在奠基仪式,周恩来首先代表全国政协主席团致辞,说:“我们中国人民政治协商会议第一届全体会议,为号召人民,纪念死者,鼓舞生者,特决定在中华人民共和国首都北京建立一个为国牺牲的人民英雄纪念碑。现在,一九四九年九月三十日,我们全体代表在天安门外举行这个纪念碑的奠基典礼。”

全体代表均脱帽,在低沉的哀乐声中,静默致哀。哀毕,毛泽东用其特有的带有浓厚的湖南乡音宣读纪念碑碑文:“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”此碑文中的“三年以来”是指解放战争;“三十年以来”是指自1919年五四运动起的新民主主义革命斗争到1949年中华人民共和国成立;而1840年则是中国受侵略的开始,1840年鸦片战争,中国从此弥漫着滚滚硝烟,成为了半殖民地半封建国家。这3个时间段中,都有中国爱国志士的不屈抗争!

而后,毛泽东跨步向前,挥铲撮土,投入其坑,其他委员们随后一一执锨铲土。这块奠基石是琉璃厂261号陈云亭镌刻处的陈志敬和陈志信哥俩用了5天5夜镌刻的。碑基石为坚硬精细的铜青石碑座高2尺左右,碑身高5尺左右,宽2尺左右,厚0.5尺左右。

建筑学家吴良镛说,实际上,纪念碑的奠基位置与建成位置并不在同一个地点,奠基时所选地点是象征性的,施工时又沿中轴线向南移动了一段距离。建筑学家梁思成曾就此事向时任北京市市长、人民英雄纪念碑兴建委员会主任的彭真作汇报,问“要不要向主席请示往南挪”,彭真当时回复说,主席比较忙,可视具体情况挪动。后来,经慎重研究,最终由北京市规划局敲定,把位置定在绒线胡同东部路口。吴良镛是人民英雄纪念碑建筑设计专门委员会的成员,对当时临机处置把纪念碑位置向南移动的细节十分清楚。他回忆说:“由于纪念碑的奠基位置比较靠近天安门,在纪念碑施工前,梁思成先生决定向南移动一些距离。但此事没有在正式的会议上提出。”从现已建成的效果来看,中间留出了宽阔的集会场地,从广场北部南望纪念碑,“前庭”开阔,规划布局相当成功。

两个顶天立地的大字——“人民”

1952年5月10日,人民英雄紀念碑兴建委员会(简称“兴建委”)正式成立,全国17个单位派出代表。北京市市长彭真担任主任,文化部副部长郑振铎和建筑学家梁思成担任副主任。但纪念碑的全部设计、建造工作,都是在周恩来的关心和过问下进行的,周恩来实际上是纪念碑设计、建造的总指挥。兴建委另下设工程处,集合全国优秀的建筑专家和美术工作者,工程处中有设计、施工、采石、美术工作等7个组。

人民英雄纪念碑从构想到设计施工,受到了国家领导人和广大人民群众的高度关注。中央美术学院滑田友教授在一封给北京市建设局的信中,提出了纪念碑设计的4个原则:一要人民一望就懂;二要适合场所;三要具有共通性;四要人民在集会时可以看见。

在天安门广场上建造人民英雄纪念碑,在政治上、文化上都具有重大意义,而且是新中国第一座大型纪念性建筑工程,要求在工程设计和建造方面有独到的创新。在周恩来亲自领导过问下,兴建委开过多次会议,研究兴建方案和步骤。在此过程中,周恩来提出,不能闭门拟定兴建方案,应该在全国范围内广泛征求意见。按此意见,兴建委以北京市都市计划委员会的名义向全国各建筑设计单位、大专院校建筑系发出了征选纪念碑规划设计的通知。截至最后日期时,共收到设计方案240多件。

这些方案内容丰富,形式各异。海外华侨也积极献计献策,侨领陈嘉庚组织华侨绘制了图纸,并制作了水泥柱头模型,花费15万元(旧币)运费寄给了英雄纪念碑建造工程处。在征集的方案中有:亭、台、堂、碑多种形式,有单独的,有群像的塑像,有高耸的塔型,也有低矮的园林型。对这些方案归类,大致有三种类型:一是平铺地面式;二是巨雕塑像式:三是碑形、塔形。兴建委对收到的这些设计方案进行了选择。从收到的240多种设计方案中精选出8种,然后将这8种设计方案拿到一定范围的设计人员中去征求意见。经反复研究,兴建委选出了“高耸的炬形立柱”等3个方案,做成了1:5的大模型,在天安门广场纪念碑奠基处陈列,广泛征求意见。

经过各方面、各团体以及在京的一些建筑师、艺术家会同评选,多数认为歌颂人民英雄的崇高形象,表现其伟大功绩,应采取高大雄伟的表现形式。平铺地面式的方案先被否定,但雕像和碑、塔的形式成了建筑形式争论的中心。争论到最后,高大挺拔的形式得到肯定。

按照中国的传统,树碑一般都是正面朝南,背面朝北,人民英雄纪念碑原来设计的朝向,也是正面朝南。毛泽东题写的“人民英雄永垂不朽”8个大字在碑的正面,是朝南面的。但在1953年9月至10月间,有人提出:“碑的正面一定朝南,但北面亦可做正面,毛主席的题字,南北都有,政协通过的碑文刻在东西两侧,否则毛主席在天安门检阅,看到碑的背阴,不太好。”建碑过程中,也有不少人提出:天安门广场政治集会多,平时游人也很多,而且大多数人都是从东西长安街进入广场的,他们第一眼看纪念碑,是看碑的北面,因此,应该把纪念碑的正面朝北,即有毛泽东题字的那面朝北。但也有许多人不同意这个方案,认为中国传统树碑,正面都是朝南,把正面朝北,不合中国传统,也让观者不知道哪是正面哪是背面了。两种意见争执不下,兴建委只好于1954年底反映给周恩来,请他决定。

周恩来经过认真思索后确定北面为纪念碑正面,他耐心做坚持正面朝南的人的工作说:既然我们树纪念碑,是为了“纪念死者,鼓舞生者”,那么,我们让人们第一眼就看到纪念碑的正面,就十分重要,大家走进天安门广场,第一眼能够看到它的正面,看到毛主席的题字,它的意义很重要,我们要从实际出发,不能因为朝向的形式而影响它的作用。于是,人民英雄纪念碑一反中国碑石的建筑传统,转过身来,面向了天安门,面向了长安街。而就在纪念碑从施工图上默默地旋转180度的那一瞬间,历史分明看到了两个顶天立地的大字——“人民”。

爱国主义与革命传统教育的生动教材

興建委雕塑组成立后,周恩来在和兴建委领导人谈话时提出,浮雕在纪念碑的外面,是纪念碑最直观的画面,纪念碑浮雕设计是体现人民英雄纪念碑政治内涵的关键,关系树碑的重大政治意义,必须作为重点工作抓紧抓好。他提出浮雕创作的原则为:既能体现人民英雄纪念碑的特点,又需要将中国100年来的革命历程表现出来,既需要有革命内容,又需要有很高的艺术品位。他要求,纪念碑底座浮雕的设计,必须抢先搞出来,否则会影响整个纪念碑的兴建进度。周恩来还提出,要在全国范围内选择雕塑艺术人才到北京参加创作,举全国雕塑人才之力,集中把它设计、创作好。

于是,雕塑家刘开渠到任后,即以兴建委的名义面向全国征聘精于雕塑的艺术人才。一开始,经全国各单位推荐和选拔,有300多名雕塑艺术家被选调到北京。兴建委员会在这300多人中又经过挑选,只留下100多人。这100多人,也不都是主要创作者,主要创作者共选了8人。

雕塑组开始工作后,周恩来提出,创作浮雕的同志不要急于马上创作,要先通过学习,全面了解中国革命的历史,还要走出去,到祖国一些留下历史浮雕的地方去观摩,充分吸收祖国浮雕艺术的营养,参考国外最新创作成果。遵照周恩来这个意见,雕塑组人员都阅读了不少党史和近代史书籍,进行了认真思考,又组织了多次学习讨论。全组成员还由刘开渠带队,到云岗石窟、天龙山石窟、太原晋祠彩塑,以及麦积山、龙山、开封、徐州、济南等地去考察雕刻艺术。此举为后来浮雕创作既继承中国古典雕塑的优秀传统,又表现新的革命题材,积累了大量的素材。他们还了解了苏联以及其他一些国家创作浮雕的最新成果,对中国艺术和世界艺术风格进行反复研究,找出共同的优点。

雕塑组最后创作出一些反映近百年来中国革命历史的浮雕图案,报周恩来选择。周恩来从他们创作的作品中,先选择了10多幅作品,然后又对这10多幅作品进行反复推敲,最后选定了100余年人民革命斗争中虎门销烟、金田起义、武昌起义、五四运动、五卅运动、南昌起义、抗日战争、解放全国等8个重大历史题材。周恩来选定的这8组浮雕,生动地表现了中国人民近百年来争取民族独立和解放,反抗帝国主义、封建主义、官僚资本主义压迫的革命斗争史,是进行爱国主义、革命传统教育的形象、生动的教材。

人民英雄纪念碑下层大须弥座束腰部镶嵌着10幅巨大的汉白玉浮雕,其中8幅作品就是反映了中国近现代史上的革命事件,按东南西北的顺序依次为“虎门销烟”“金田起义”“武昌起义”“五四运动”“五卅运动”“南昌起义”“抗日战争”“胜利渡长江”。此外,在北面正中“胜利渡长江”的两侧还有两幅装饰性作品“支援前线”和“欢迎人民解放军”。

经慎重考察了解,兴建委秘书长、北京市政府秘书长薛子正向人民英雄纪念碑兴建委员会提出建议:由曲阳雕刻艺人来承担浮雕雕刻任务。很快,纪念碑兴建委员会采纳了这个建议,并向周恩来作了专题汇报。周恩来听了汇报后高兴地说:人民英雄纪念碑,理应由人民来雕造。并批示,立即挑选一批技艺精湛的曲阳石匠进京,到中央美院进行培训,同时与雕塑家们交流技艺,做好浮雕雕刻的一切准备工作。

由于雕刻要求较高,人民英雄纪念碑兴建委员会从1953年到1955年用了大约两年时间来培训雕刻工匠。1955年后,100多名雕刻工匠才正式开始进行雕刻。

雕刻师刘秉杰回忆:隆冬季节,周总理在施工现场看到曲阳石匠们在冰天雪地里作业,手冻裂了,口子处在流血,当场指示指挥部领导在工地四周搭建起高大席棚,冬天挡风、夏天遮阳;并且要求供应每人每天2两白酒,以驱寒解乏,并要求每天下午必须按时发放,并且要看着石匠把酒喝下去。

周恩来在兴建委成立时就强调,建人民英雄纪念碑,选材和施工一定要十分严格;选用的材料,必须是最好的,施工一定要精益求精。

紀念碑由17000块花岗石和汉白玉砌成,其中采自青岛浮山的纪念碑碑心石是建碑中最主要的大石料,是中国建筑史上极为罕见的完整花岗石。采运工作历时7个半月,于1953年4月1日动工至10月16日大石料运抵天安门广场工地,从开采到运输共计7116名工人参与其中,沿途还有不少公安干警和民兵护送。

人民英雄纪念碑的建设,到1958年4月22日全部完成。尽管机构筹建、方案设计、石料采运、施工雕刻等工作并不是完全按时间先后顺序依次进行的,不可以用简单叠加的办法来计算耗时总长,但考虑到当时从中央到北京各级政府都高度重视、充分发扬民主、稳妥慎重施工,及当时社会历史条件的限制和设计施工经验不足等原因,耗时9年也在情理之中。建筑学家吴良镛曾这样评价人民英雄纪念碑的设计:“人民英雄纪念碑的建筑设计……重要性自不待说,单就其设计成就与所达到的境地来说,作为新中国的象征当之无愧,是中国人民引以为自豪的。”

人民英雄纪念碑不仅是一座纪念为国牺牲的人民英雄的丰碑,而且也是中国近现代光辉革命历史的象征。庄严肃穆的人民英雄纪念碑的建成,凝聚着中华儿女的智慧、心血和汗水,是天安门广场改建的一个重要里程碑,代表了解放初我国纪念性建筑的重大成就,使广场增添了新的壮丽风景。