北山地区扎格高脑盆地CEMP采集试验研究

2019-08-30许海红卢进才刘建利韩小锋陈小龙张泉

许海红, 卢进才, 刘建利, 韩小锋, 陈小龙, 张泉

(1.中国地质调查局西安地质调查中心,西安 710054; 2.陕西省地质矿产勘查开发局物化探队,西安 710043)

0 引言

为消除大地电磁测深法(Magnetotelluric,MT)中的静态干扰,F. X. Bostick提出了电磁阵列剖面法(Electromagnetic Array Profiling,EMAP),通过全新的观测方式进行密集数据采集,尽可能多地提取地电信息,采用低通滤波手段消除浅部电性横向不均匀性问题和局部地形起伏造成的静态影响,从而提高数据解释质量[1-4]。我国物探工作者结合勘探实践,在EMAP方法的基础上提出了连续电磁剖面法(Continuous Electromagnetic Profiling,CEMP)[5-6],该方法不仅具有勘探深度大、不受高阻层屏蔽影响、对低阻层分辨能力强等特点,而且提高了构造的横向分辨率,野外施工更灵活高效,可在多种地区开展工作[6-9]。随着仪器精度的提高以及处理与反演技术的日益成熟,CEMP已成为油气调查与勘探领域应用较为广泛的一种非地震勘探方法[3-10]。

北山地区位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗西部,西南紧邻甘肃,北与蒙古国接壤,构造位置处于天山—兴安造山系,是中国重要的成矿区带之一[11-15]。长期以来,在此开展的大量调查研究工作取得了一系列成果,但是以往的研究对象多以固体金属矿产为主,以油气为主的调查工作较少,且不同地区对油气勘探投入程度极不均衡,除中口子盆地外,其他盆地油气地质工作程度极低。前人在中口子等盆地侏罗系和下白垩统发现厚层沥青和稠油砂岩,显示了北山盆地群具有一定的油气勘探远景[16-19]。近年来,中国地质调查局西安地质调查中心收集了北山地区煤田钻井资料,并采集了岩芯样品进行烃源岩地球化学分析,认为北山地区侏罗系和白垩系不乏良好的烃源岩。通过对以往重磁、地震资料的综合研究,认为中口子、黑鹰山等盆地沉积了厚度巨大的中生代地层,是值得重视的油气资源调查新区[20]。

为进一步加快该区油气勘探,在研究区内布设了电法剖面,拟通过新采集的CEMP剖面资料并结合其他物探资料,查明区内地层分布及构造特征。但以往关于该区CEMP采集试验和对比分析的相关研究较少,给勘探施工带来了诸多不便。本次以北山地区扎格高脑盆地为例,对CEMP采集参数进行了试验比较,通过分析野外采集效果,总结了影响野外资料采集质量的因素及其对策,研究结果可为该区及类似地区CEMP勘探与部署提供依据。

1 研究区概况

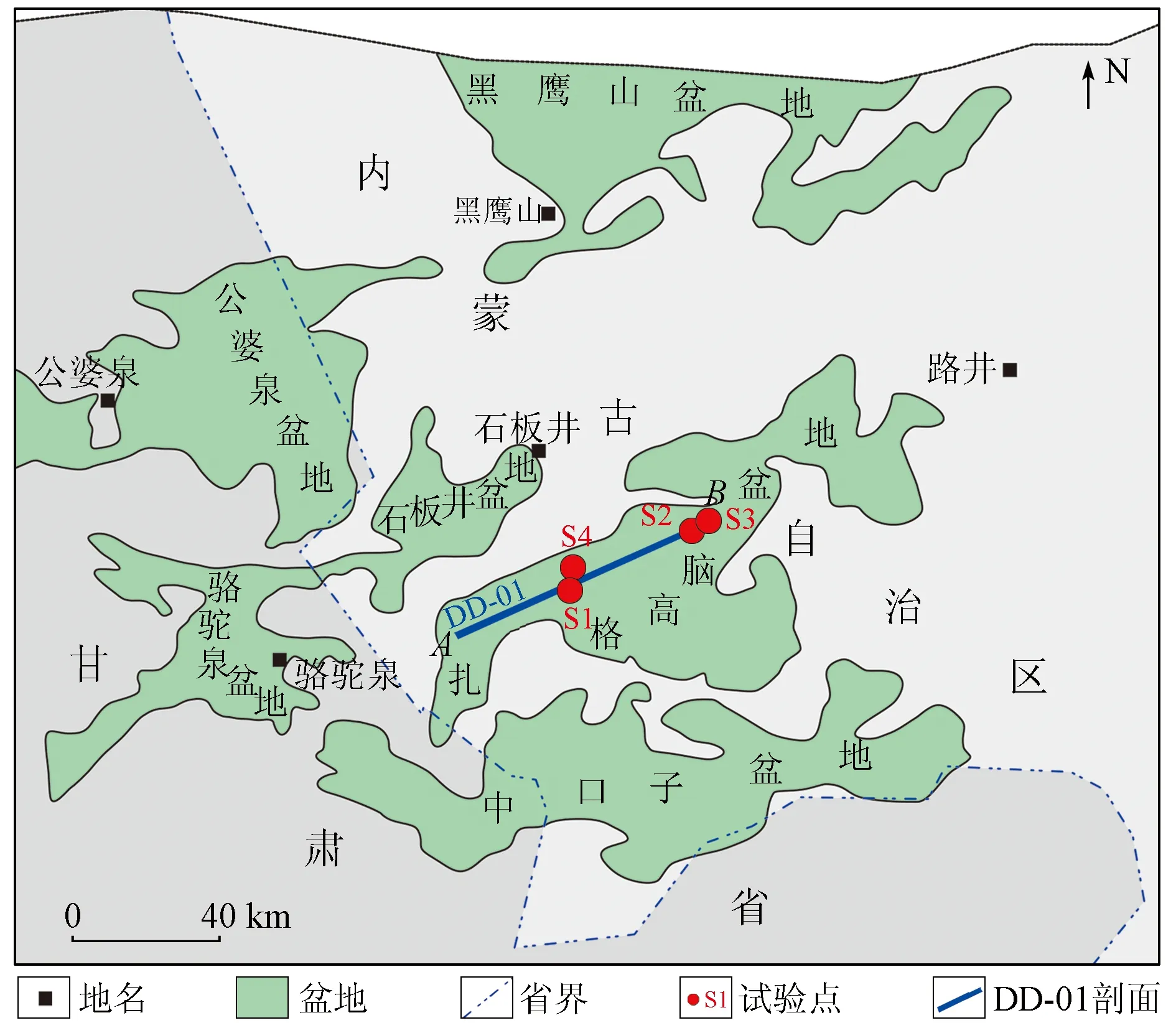

研究区分布一系列在前中生界褶皱基底之上发育的中生代山间盆地群,包括黑鹰山盆地、公婆泉盆地、扎格高脑盆地、中口子盆地、石板井盆地和骆驼泉盆地[16-19](图1)。该区地质构造复杂,岩浆岩活动繁多,由于侵入岩体穿插和断裂破坏,地表出露地层略显破碎,各时代地层出露齐全,以元古宇分布最广,下古生界十分发育[14]。北山盆地群基底为前寒武纪变质岩及古生代浅变质岩和火山岩,沉积盖层包括三叠系、侏罗系、白垩系、新近系和第四系[19-20]。

图1 北山盆地群与试验点位置分布[19-20]Fig.1 Location of Beishan basins group and the test points[19-20]

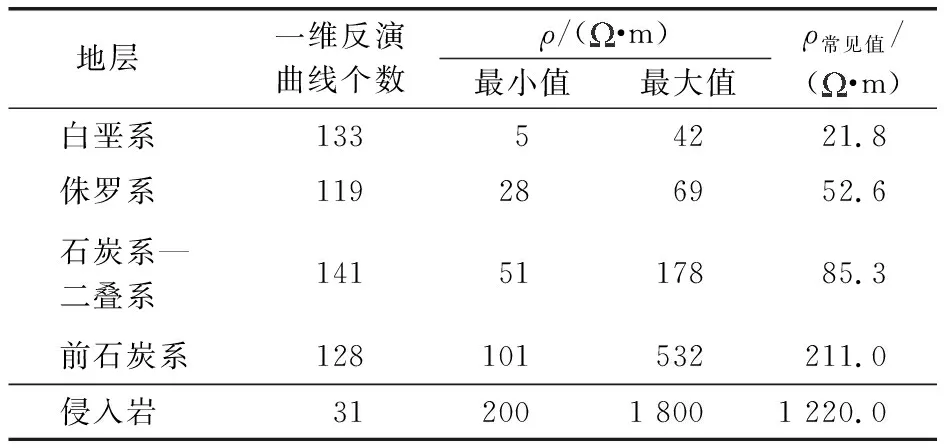

该区地理上以中低山、丘陵和戈壁地貌景观为主,气候干旱,植被覆盖稀少,环境恶劣[13],人烟稀少,但进行CEMP勘探人文干扰因素较少,对施工条件有利。由北山地区大地电磁测深曲线一维反演地层电阻率(ρ)统计结果(表1)可见,北山地区地层电阻率表现出由新地层到老地层电阻率逐渐增加的特征: 白垩系为低阻标志层,侏罗系为次低阻,石炭系—二叠系为次高阻,前石炭系为高阻层,侵入岩为明显的高阻层,且远高于其他地层电阻率。白垩系为明显的低阻标志层,利用电法资料可以较准确地解释; 侏罗系为次低阻,石炭系—二叠系为次高阻,二者电性差异不甚明显,能区分但不易区分; 石炭系—二叠系与前石炭系电性差异明显,电法资料可以较准确地解释。

表1 研究区地层电阻率(ρ)统计表Tab.1 Formation resistivity of the study area

2 采集试验参数选定

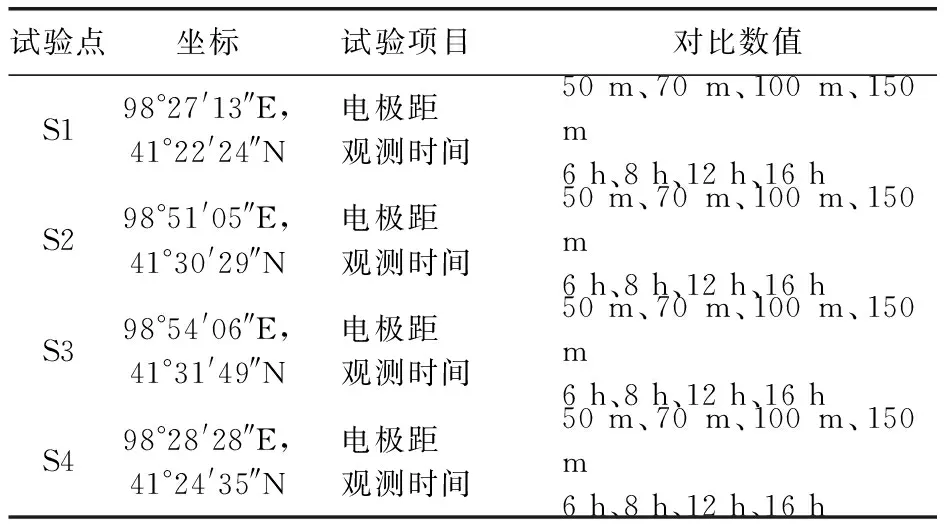

对于一个新研究区,若根据已知资料无法肯定方法的有效性,或不能决定其基本的工作方法及电极距时,在开展工作之前应进行试验工作,以确定合理的施工参数,提高物探工作的地质效果[21-22]。本次在扎格高脑盆地选择地形平坦、干扰背景平静的地区布设了4个试验点(S1—S4)进行采集参数试验(图1、表2)。

表2 试验点情况统计表Tab.2 Statistics of the test points

2.1 电极距长度试验

根据工作区的实际情况并参考行业规范[22],在各试验点分别布设了50 m、70 m、100 m和150 m4个长度的电极距,其余装置及参数固定,施工中严格布极并进行数据采集。通过对不同电极距采集数据进行计算对比,以提高数据采集质量及工作效率为目的,优选野外采集的最佳电极距。

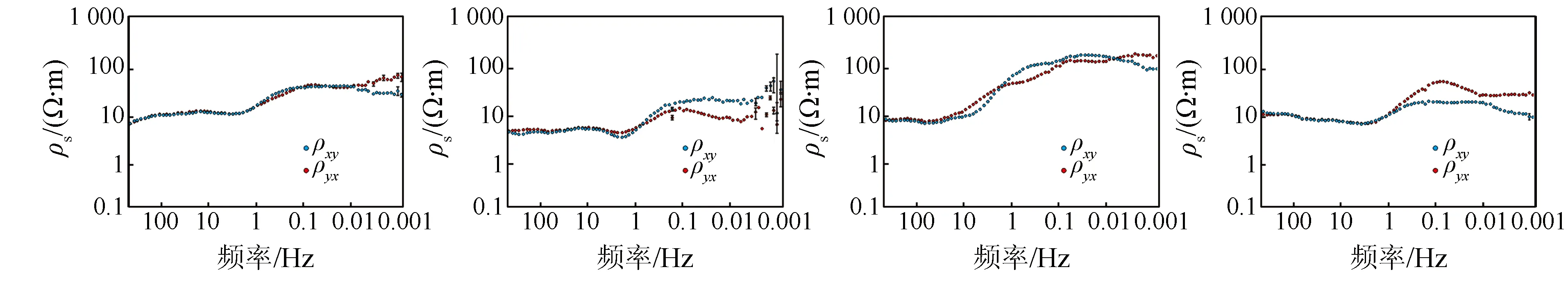

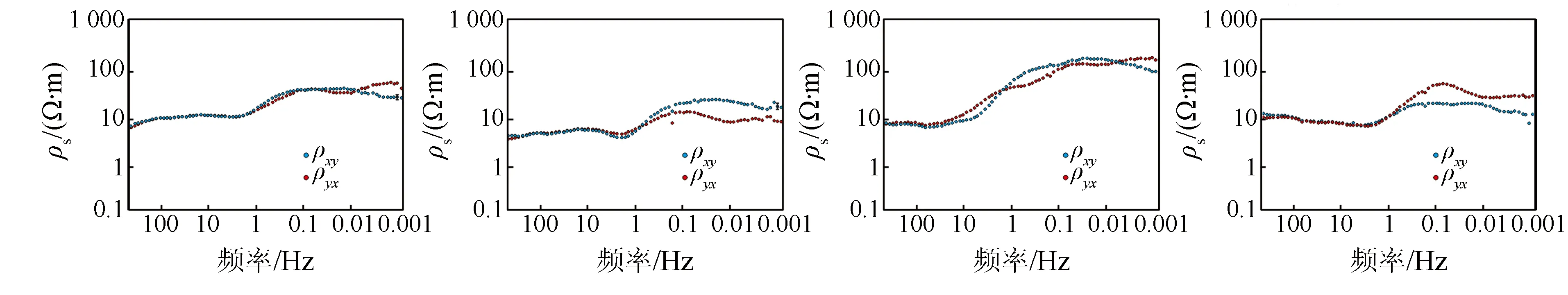

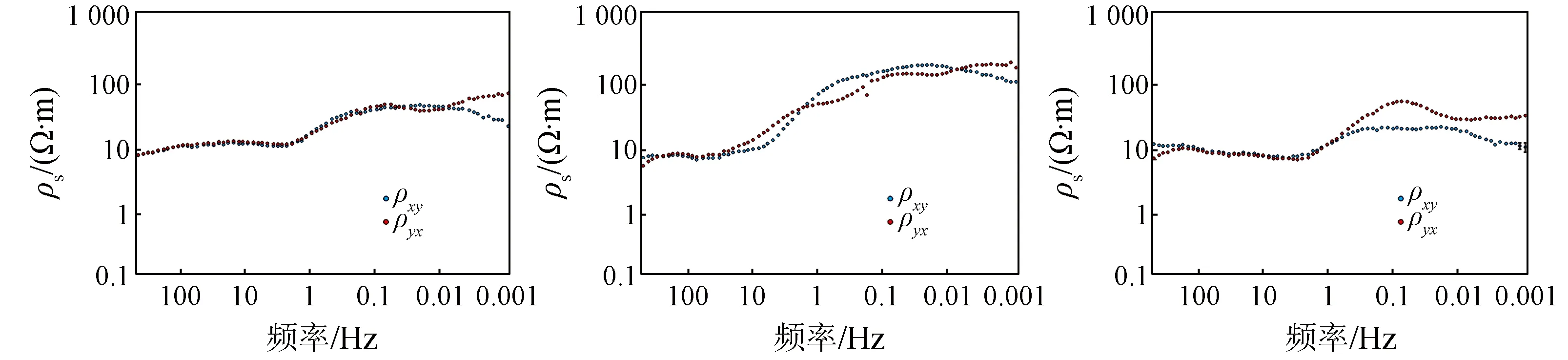

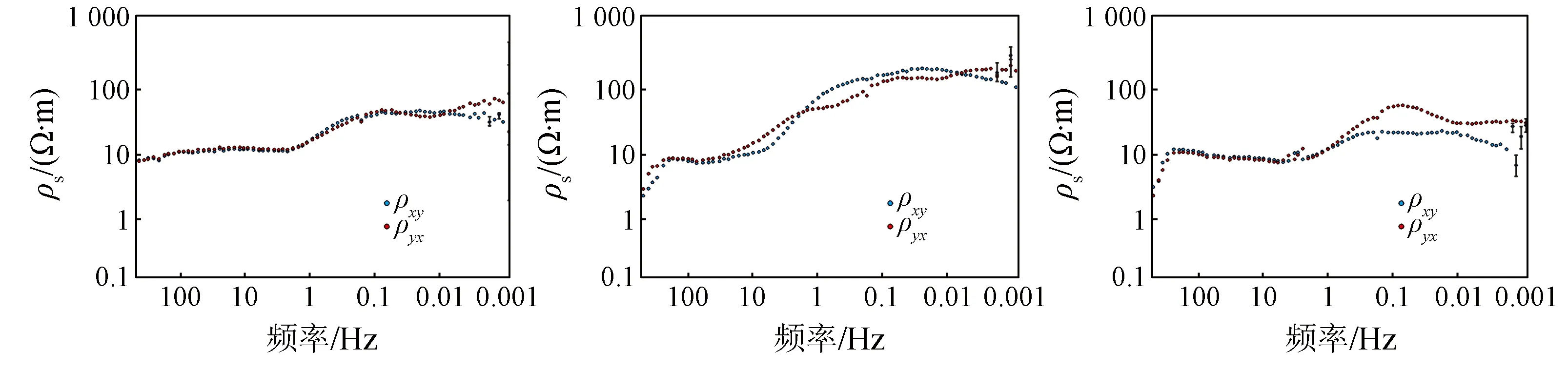

由试验点S1、S2、S3、S4不同电极距长度试验结果可见(图2),试验点S3、S4的4个电极距长度所测曲线形态基本一致,数值接近,无误差棒或误差棒较小,使用较小的电极距(50~70 m)即能够获得高品质的实测曲线。试验点S1、S2对应电极距为50 m、70 m时所测视电阻率曲线误差棒较大,电极距为100 m、150 m时实测曲线无误差棒或误差棒较小,且质量明显优于电极距为50 m及70 m时实测曲线,这种情况下使用较大的电极距(≥100 m)才能够获得高质量的实测资料。

由总体变化趋势来看,随着电极距的增大,电阻率曲线误差棒减小,实测曲线变化较平滑。相比而言,电极距≥70 m时所测视电阻率曲线无误差棒或误差棒较小,整体信噪比较高。电极距加长后,数据质量逐渐变好,但电极距不是越长越好,由观测结果对比可见,电极距长度为100 m时采集的数据曲线效果最佳。

(a) 试验点S1电极距50 m (b) 试验点S2电极距50 m (c) 试验点S3电极距50 m (d) 试验点S4电极距50 m

(e) 试验点S1电极距70 m (f) 试验点S2电极距70 m (g) 试验点S3电极距70 m (h) 试验点S4电极距70 m

(i) 试验点S1电极距100 m (j) 试验点S2电极距100 m (k) 试验点S3电极距100 m (l) 试验点S4电极距100 m

(m) 试验点S1电极距150 m (n) 试验点S2电极距150 m (o) 试验点S3电极距150 m (p) 试验点S4电极距150 m

ρxy.极化模式TE下的视电阻率;ρyx.极化模式TM下的视电阻率

图2 不同电极距视电阻率(ρs)曲线对比图

Fig.2 Comparison of apparent resistivity curves of different electrode (ρs) spacing

2.2 采集时间试验

根据工作区情况并参考前人研究结果[10],在各试验点布设了一个带磁道的电法仪器进行长时间数据采集,对采集数据分别截取6 h、8 h、12 h、16 h这4个时间段进行处理,分析比较不同时段获得的视电阻率曲线,通过对结果进行对比,选择最佳采集时间长度。

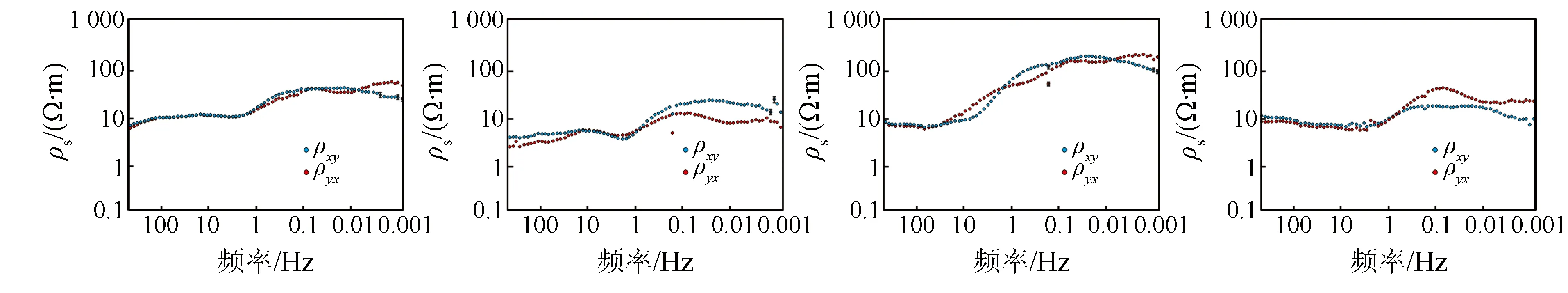

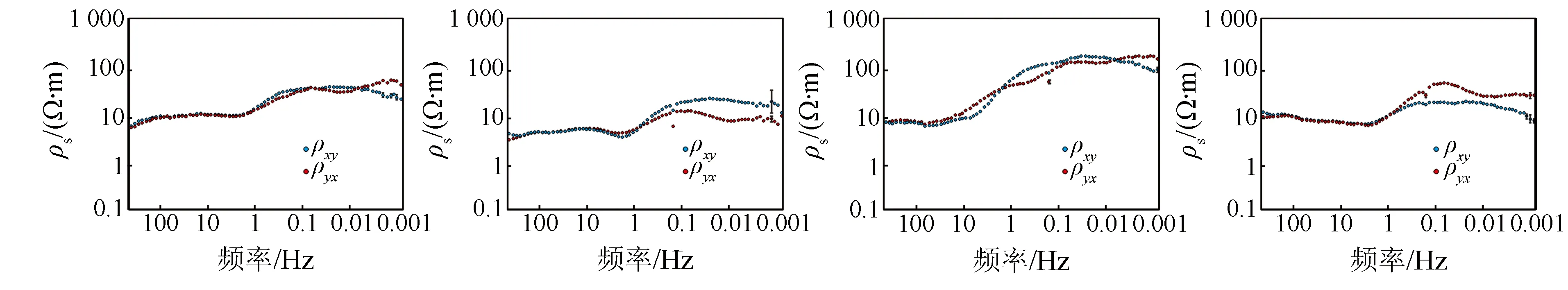

由试验点S1、S2、S3、S4不同采集时长数据结果可见(图3),采集时长较短的情况下,视电阻率(ρs)曲线在低频段误差棒较大,随着采集时长的增加,低频段实测曲线误差棒明显减小或无误差棒。总体而言,采集时间为6 h时获得曲线连续性较好,但在低频点段误差棒较大,采集时间为8 h时所获曲线连续性明显变好,低频段误差棒较小,当采集时间更长时(12~16 h),所测曲线质量更好。

采集时间的长短,取决于勘探的深度和记录质量的好坏。勘探深度越大,记录质量越差,观测和记录时间应该越长。因此,在记录质量不高的情况下,为提高记录质量,必须增加迭代次数,延长采集时间[23],提高信噪比。由采集时长曲线对比结果可见,随着采集时长由6 h增加到8 h,实测曲线质量变化明显,但当采集时间更长时(12~16 h),实测曲线质量没有明显的变化。综合考虑工作成本及效率,认为12 h及以上的采集时长均能获得高品质的实测曲线,特殊情况下,时长应不低于8 h。

(a) 试验点S1采集时间6 h (b) 试验点S2采集时间6 h (c) 试验点S3采集时间6 h (d) 试验点S4采集时间6 h

(e) 试验点S1采集时间8 h (f) 试验点S2采集时间8 h (g) 试验点S3采集时间8 h (h) 试验点S4采集时间8 h

(i) 试验点S1采集时间12 h (j) 试验点S2采集时间12 h (k) 试验点S3采集时间12 h (l) 试验点S4采集时间12 h

(m) 试验点S1采集时间16 h (n) 试验点S2采集时间16 h (o) 试验点S3采集时间16 h (p) 试验点S4采集时间16 h

ρxy.极化模式TE下的视电阻率;ρyx.极化模式TM下的视电阻率

图3 不同采集时间视电阻率(ρs)曲线对比图

Fig.3 Comparison of apparent resistivity curves of different acquisition time

3 采集质量控制

近年来,大地电磁测深法从仪器到采集再到处理方法都取得了较大的发展,其中如何提高业务数据采集质量,获得高品质的视电阻率和相位曲线,是全部流程中最关键的环节[24]。研究区属北方中温带大陆型干旱、半干旱气候区,地表干燥,常年多风,自然条件及噪声干扰都会影响数据采集质量。

野外工作中遇到的数据采集质量影响因素较多,为尽量提高数据质量,获取更佳的原始数据,野外施工中应严格按规范操作,尽可能规避电磁干扰源等对数据采集不利的因素,笔者在此对影响采集质量的其他一些因素进行了总结分析。

3.1 接地电阻的影响与改善

电极接地电阻过大,会降低电道采集信号,从而降低资料的信噪比。北山地区降水量小,蒸发量大,地表干燥,在野外施工中,应采取深挖电极坑、多浇水等措施,改善接地条件,尽量降低接地电阻。根据工区情况,应深挖坑埋置电极,埋设深度应大于30 cm,在电极坑内浇适量盐水,加入适量泥土并搅匀呈泥糊状,再将电极放入坑内压实填埋,或采取多电极并联的方法减小接地电阻[22]。有些地区接地电阻不稳定,对曲线质量影响较大,需要备用一套电极线和电极,在上一个排列的仪器布设好之后,提前几个小时埋设好下一个排列的电极,这样可以改善接地电阻的稳定性,提高数据采集质量。

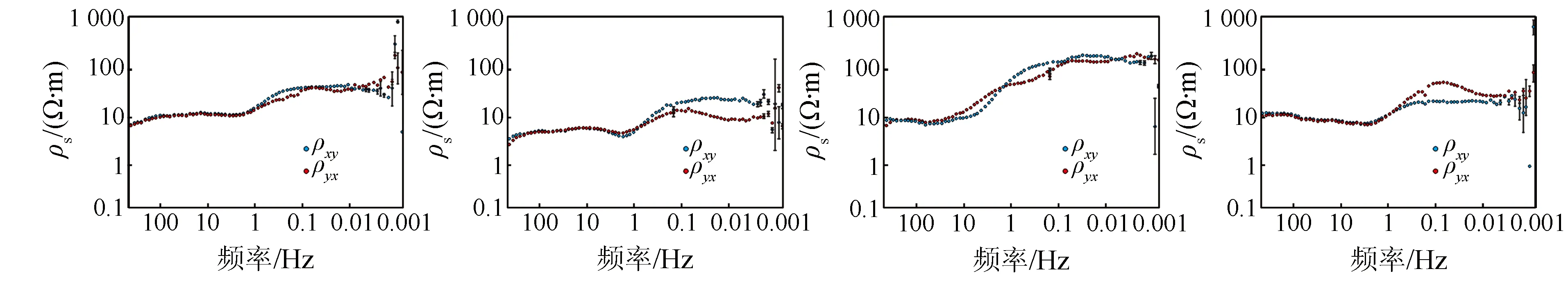

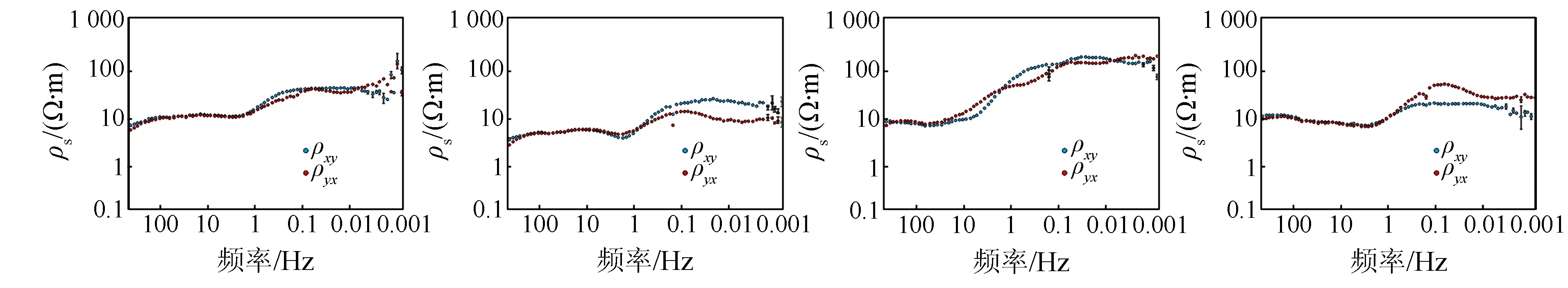

ρxy.极化模式TE下的视电阻率;ρyx.极化模式TM下的视电阻率

图4 不同接地电阻视电阻率(ρs)曲线对比图

Fig.4 Comparison of apparent resistivity curves of different grounding resistances

3.2 刮风干扰与防范

刮风对采集数据质量有一定的影响,当传输电缆被风吹动在地磁场中摆动时,传输线中有感生电流产生,这些干扰噪声会对磁道和电道采集信号造成一定影响,特别对磁道的信号影响较大,会使水平磁场产生“漂移”,造成采集到的电磁场频谱凌乱、连续性差。

为了减少风对采集信号的影响,野外施工通常会将电极线、磁棒线紧贴地面,用土掩埋,并分段压实,防止刮风晃动造成干扰。磁棒至仪器的信号线不能悬空,不能并行靠近放置,避免刮风吹动电极线和磁棒线切割地球磁场,产生感应电流,影响数据质量。室内数据处理也要采取相应的措施,使时间序列的波形恢复在轴中央,消除波形“漂移”现象,提高相干度,减小视电阻率的误差,最大限度地改善视电阻率和相位频谱曲线的连续性。

3.3 其他注意事项

(1)地形地貌选定。局部起伏地形对数据采集质量会产生一定的影响,会使电磁法的电阻率曲线表现出一种假静态效应现象。北山地区有很多中低山具有南坡陡险、北坡平缓的特征[14],局部地形起伏严重。因此,在野外数据采集时,要注意观察测点地形地貌,合理选择仪器布设位置,避开地形起伏大、基岩出露、不利于埋设电极的位置。可采用室内与野外相结合的方式选定测点,尽量避开干扰源,合理部署测线,可采用Global Mapper、Google Earth、Ovitalmap等软件协助室内选点。

(3)远近参考道。对于存在电磁干扰,影响天然场源电磁勘探采集质量的地区,应采用远参考道法或近参考道法进行观测,在两地布设测点,同步观测。资料处理时,利用对方磁道的资料进行相关分析处理,可有效压制噪声和干扰,提高数据采集资料的质量[26]。

(4)观测记录。观测记录前,检查仪器与传输线连接是否牢固,仪器启动后,应用电脑实时监控各道交流(AC)、直流(DC)变化及饱和记录,若遇记录道反向、饱和、严重干扰等现象,应及时处理,使用电脑实时监控5 min,待数据稳定且无饱和数据后再记录。

(5)安全防护。研究区夏季炎热,地表温度最高可超过60 ℃,为避免仪器损坏或提前自动关机影响正常生产和数据质量,观测采集时应制作放置仪器的小架子,使采集站仪器与地面隔离,上面悬空覆盖多层防晒网,防止仪器曝晒。野外风沙大,还应注意仪器操作面板的遮挡,防止沙土等进入仪器内部造成损坏。遇有雷雨天气应停止工作,以防雷击。另外,野外操作人员应配有防风镜和围脖等以防风沙,配备常用药物,预防中暑。在有骆驼或羊群活动的地方施工时,应有人看守,防止动物干扰正常采集或损坏仪器设备。施工期间应定期对仪器进行检修、维护,确保仪器工作正常。

(6)工期安排。研究区四季气候特征明显,昼夜温差大,属内陆干燥气候,夏季酷热,冬季严寒,春、冬两季多大风,多为西北风,风力一般3~4级,8级以上大风全年达44 d,大风常伴有沙尘暴,年均沙尘暴次数14次。研究区年均气温8.3 ℃,1月平均气温-11.6 ℃,极端低温-36.4 ℃,7月平均气温26.6 ℃,极端高温42.5 ℃。相比而言,1—3月气温较低,1—5月风沙较大,6—10月风力相对较小,但7月左右气温较高,11—12月气温较低,且风沙较多。综合考虑可见,5月中旬—7月上旬与8月中旬—10月上旬这两个时间段风力相对较小,气温较合适,是野外施工的有利时段。同时,由于大地电磁场有明显的空间和时间分布规律,一般高纬度和中纬度强,低纬度弱,夏季强,冬季弱,白天强,夜间弱[27],因此,应根据具体情况合理安排野外工期时间。

4 实测剖面效果分析

DD-01剖面位于扎格高脑盆地西部(图1),CEMP勘探野外实测159个点,点距为500 m,该剖面总长79 km,对原始采集资料进行处理,剖面综合解释成果见图5,该剖面反映了扎格高脑盆地西部由西向东地层及构造情况。

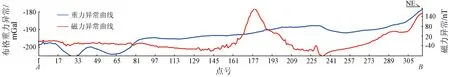

(a) 重磁异常剖面

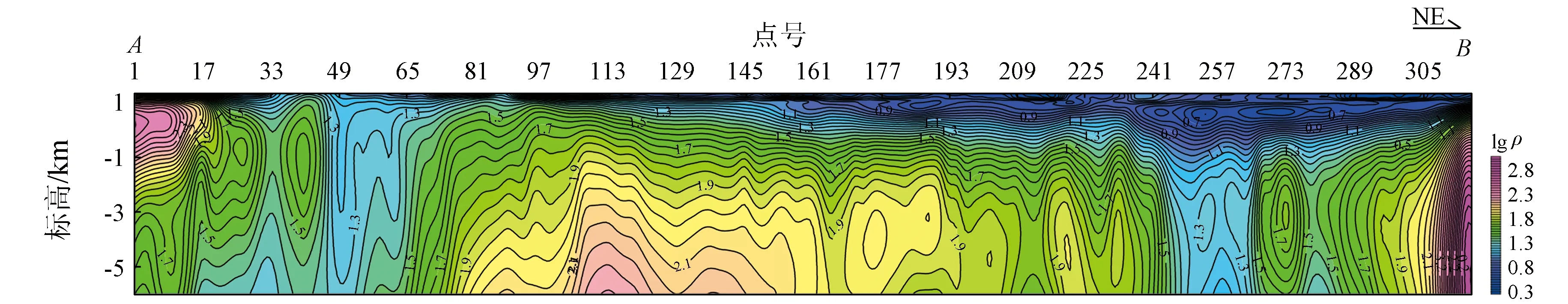

(b) 视电阻率(ρs)剖面

(c) 电阻率(ρ)反演剖面

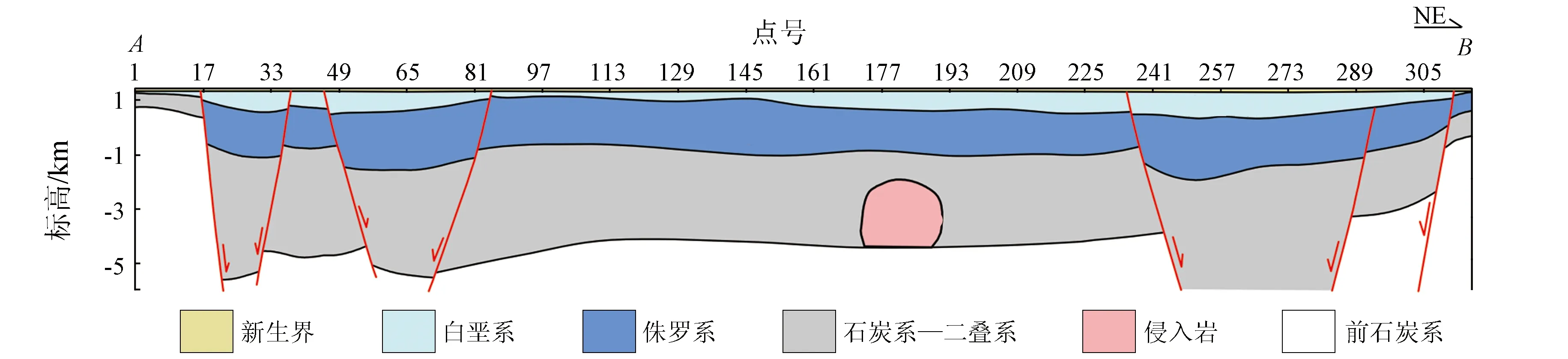

(d) 地质解释剖面

4.1 结构构造与基底埋深

由DD-01剖面综合解释成果中重磁异常剖面、视电阻率(ρs)剖面和电阻率(ρ)反演剖面(图5(a)、(b)、(c))可见,该剖面可分为5个地电异常段。其中,1~17点段视电阻率在纵向呈现高频次高阻、中频次高阻、低频次高阻,具有高阻凸起特征,反映基底相对凸起; 17~73点段视电阻率值相对较低,说明基底埋深较深,低阻标志层明显且纵向延伸大,反映中新生界沉积厚度大; 73~233点段视电阻率在高频段低阻比较发育,纵向拉伸较大,在中频段和低频段视电阻率表现为次高阻、高阻凸起特征,反映基底相对凸起; 233~297点段视电阻率值相对较低,说明基底埋深较深,低阻标志层明显且纵向延伸大,反映中新生界沉积厚度大; 297点到测线东端点视电阻率在高频段低阻比较发育,纵向拉伸较大,在中频和低频段视电阻率表现为次高阻、高阻凸起特征,反映基底相对凸起。

从地质解释剖面(图5(d))来看,剖面上盆地东西边界受正断层控制,西部边界断裂位于剖面17点附近,东部边界断裂位于313点附近。西部断裂较发育,39点、45点、85点附近均发育正断层,东部断裂相对不发育,仅235点、293点附近发育正断层。边界断裂以外,基底埋藏较浅,西部边界断裂以外,基底埋深约0.5 km,东部边界断裂以外,基底埋深约1 km,盆地内各处前石炭系埋深5.5 km左右。

4.2 地层发育与分布

由图5(d)可见,该剖面广泛发育白垩系、侏罗系、石炭系—二叠系。从剖面综合反演解释结果来看,盆地整体上地层平缓,石炭系—二叠系残余厚度较大、在盆地内部残余厚度约3 km,侏罗系厚度约1.8 km,白垩系厚度约0.6 km。

5 结论

(1)为增强信号强度并减小静态效应,应尽可能使用较大的电极距。经过试验对比,最佳电极距确定为100 m,当地形条件不利时,可适当缩短电极距,但最小要不低于70 m。

(2)为获得较高品质的实测曲线,野外有效采集时间选择12 h效果较好,特殊情况下不低于8 h,干扰区或构造复杂区需适当延长采集时间。

(3)接地电阻和刮风等因素会直接影响实测曲线的采集质量,应根据研究区实际情况合理安排工期,监控各环节野外施工过程,确保获取高质量的数据资料。

(4)CEMP勘探在北山地区扎格高脑盆地的实测结果表明,该方法可有效地解释研究区地层分布与构造特征,为油气地质调查提供支撑,具有较好的推广价值。

致谢: 评审专家提出了很好的建议,编辑部给予了大力支持,项目组参加野外数据采集的同志们为研究成果提供了可靠的基础资料,在此一并表示衷心的感谢。