新生代工人主观幸福感、组织公民行为以及离职的关系研究

2019-08-28刘昊雯

刘昊雯 沈 克

(上海外国语大学 国际工商管理学院,上海 201620)

1 理论基础与研究假设

1.1 离职

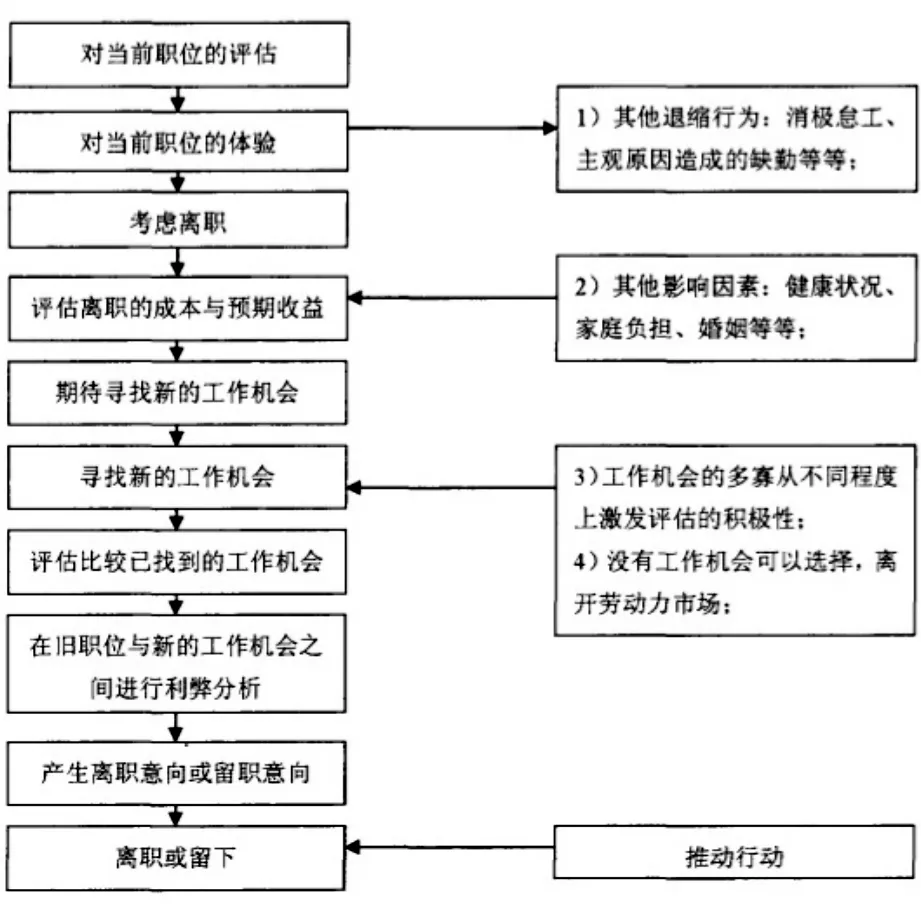

离职(Employee Turnover)的概念包括广义和狭义两个方面。Price (2001)的广义定义认为,离职是个体在组织中职位状态的改变,包括入职、晋升、降岗、内部转岗以及流出等。Mobley等(1978) 的狭义定义认为,离职是指在组织中获取物质收益的个体终止其组织成员关系的过程。后者强调了组织与员工雇佣关系的中断,又将下岗等从此概念中分离出来。Mobley的离职构成模型认为,工作中的不满会促使员工开始思考辞职的事情,然后员工会权衡找到新工作的优势与辞职需要付出的代价(例如假期、发展前景、年终奖等因素),当员工认为换新工作的收益能够完全弥补辞职所带来的损失时,员工会决定寻找新职位并付诸行动(Wright & Klotz, 2017; Siu & Cheung, 2014; Huffman & Casper, 2014)。员工的离职无疑是对公司前期培训资源投入的巨大浪费,他们带走的不仅是显性的人才,也包括隐性的公司资源、技术、力量、文化、力量等(葛优,2019)。

1.2 主观幸福感与离职行为

主观幸福感(Subjective Well-Being,SWB) 是个体对自身生活产生的评价具体化。Diener(2003)将幸福感定义为“主观幸福感是指人们以自己主观而非客观上的标准为依据,对其生活各领域的满意度的界定,是评价者自己对其生活质量满意程度和情感体验方面的评价”。Diener及其同事将幸福感划分为四个维度:(1)对过去、现在和未来生活的满意度;(2)积极的情感体验;(3)消极的情感体验;(4)对生活各方面的满意度。当前的已有研究发现主观幸福感的结果变量包括工作绩效、工作满意度、缺勤率、离职倾向与组织认同等。Mobley的离职构成模型认为,工作中的不满会促使员工开始思考辞职的事情,然后员工会权衡找到新工作的优势与辞职需要付出的代价(例如假期、发展前景、年终奖等因素),当员工认为换新工作的收益能够完全弥补辞职所带来的损失时,员工会决定寻找新职位并付诸行动(Wright & Klotz, 2017; Siu & Cheung, 2014; Huffman & Casper, 2014)。根据Diener的主观幸福感维度划分,工作与生活中的满意度与积极情绪是个体主观幸福感的主要构成部分,工作满意度既是主观幸福感的结果变量,又是主观幸福感的重要组成部分,因此可以推测个体的主观幸福感与员工的工作离职行为成负相关关系,由此提出假设1:

H1:员工的主观幸福感水平对其离职行为的发生概率有显著的负向预测作用。

1.3 组织公民行为与离职行为

1983年Bateman & Organ正式提出了组织公民行为(Organizational Citizenship Behavior,简称OCB)的概念。他们认为组织公民行为是一种有利于组织的角色外行为和姿态,不是正式角色强调的,不是劳动合同引出的,而是由非正式的合作行为构成的。1997 年Organ 又将组织公民行为的定义修正为“一种类似于关系绩效的,能够对组织社会和心理环境提供维持和增强作用的行为”。

在对组织公民行为维度的研究中,Organ的五个基本维度影响最大。这五个基本维度(Organ 1988)包括:一是利他主义,例如帮助同事完成与组织相关的任务的行为;二是运动员精神,例如员工愿意实施如加班等额外责任的行为;三是责任意识,例如主动提出改进工作的建议的行为;四是礼节,例如主动避免在工作上与他人发生争端;五是公民道德,例如忠诚于组织、主动维护和提升公司形象。组织公民行为更多的是员工意志的表现(Shore & Barksdle,1995)。根据认知一致性原则,即当个体的认知与其行为不一致时,会带给个体强烈的不适感,所以在认知一致性的驱动下,“组织公民”会降低实际离职行为的发生概率(Saraih et al., 2017; Saif-Ud-Din & Adeel, 2016; Memon et al., 2017)。

根据社会交换理论,管理者会因为员工表现出的组织公民行为给予员工员工更多的组织资源支持与更高的绩效评价,而“组织公民”会因为组织的奖励继续维持自身的组织公民行为,这样实现一个良性的循环。但是离职行为的出现毫无疑问会打破这个循环,给员工自身与企业带来负面的收益。因此,降低员工自身的离职意愿与离职行为的发生概率是组织公民行为最主要的结果变量之一。由此推断,员工表现出的组织公民行为水平越高,其离职的可能性越低。因此,我们得出以下假设:

H2:员工的组织公民行为对于其离职行为具有显著的负向预测作用。

1.4 组织公民行为的中介作用

当前已有的研究证明组织公民行为对于组织的发展有着十分显著的正向影响,这让许多学者开始关注诱发组织公民行为的因素。对于组织公民行为有影响的前置变量如下:(1)员工的人格特质(Shaffer et al., 2015);(2)员工态度(Yildirim,2014);(3)员工的公平感(Ekowati et al.,2013);(4)领导行为(Ugwu et al., 2016);(5)任务特点(Astrauskaite et al., 2015)。其中,员工的人格特质是主观幸福感的主要决定因素,而员工态度最主要的是指员工的工作满意度,工作满意度是主观幸福感的主要构成因素。推导得出,主观幸福感是诱发员工组织公民行为的重要因素之一。

组织公民行为的结果变量同样是学者研究的重点之一。从个人层面而言,员工的组织公民行为能够提高自身的绩效评价、获得更多的组织支持、降低自身的离职意愿与离职行为的发生概率;从组织层面而言,员工的组织公民行为能够提高企业的产能、增加企业利润、降低企业的运营费用,并提高企业的运转效率(Murtaza et al.,2016)。Fredrickson(2001)认为快乐情绪能够在工作中发挥积极的作用,可以使员工拓展人际交往的范围,并且降低缺勤率和离职率。处于积极情绪状态的员工会采取积极的行为来维持自身的情绪状态(Ng et al.,2016),这更有利于其进行社会互动,实现其与周围同事与环境的整合(Diener et al., 2015;Zelenski & Nisbet,2014)。这种积极互动的有益反馈会促使处于积极情绪状态的人更加利他,实现一个良性的循环过程。并且Rego et al.(2010)在其研究中发现幸福的员工更倾向于帮助他人、更有同情心,更容易表现出组织公民行为。善于表现组织公民行为的员工往往对于组织具有更强的认同感与忠诚感,会降低其离职行为的发生概率(苏方国, 赵曙明,2005)。积极情绪能够促使员工对“工作真谛”有一个更深刻的认识(Rego et al.,2014),认识到努力工作不仅仅是为了更高的薪酬或者事业的成功,更重要的是享受努力工作本身带来的乐趣,组织公民行为是实现这种状态的一种途径。综合以上推导,提出假设3:

H3:组织公民行为在主观幸福感与离职行为之间起中介作用。

1.5 主观幸福感的性别差异研究

在研究个体的主观幸福感对其离职行为的影响时,需要考虑个体的性别差异。

从家庭模式来看,已婚的男性和女性承担着不同的家庭角色,通常丈夫的成功往往与他们的事业联系在一起,以养家糊口为义不容辞的责任,他们把更多的精力放在工作和社会地位上,更多受社会地位、工作性质和经济收入等因素的影响。在如此的社会角色期待下,男性的幸福感往往建立在事业与经济收入的成功之上,而这往往需要耗费大量的精力,因此对于男性而言当一份工作过多地耗费其精力时其通常会选择离职以保持更多精力。

而对于女性而言,其生理结构相对于男性更加脆弱,对于压力的承受能力更弱。并且,从社会文化与家庭模式的角度而言,社会赋予女性的角色更主要的是抚育后代、照顾家庭。Allen et al. (2001)的研究表明:女性的幸福感更多地与外表吸引力和家庭等因素密切相关。无论是从抚育后代的角度,还是从自身的发展而言,身体健康对于女性都有着十分重要的作用,因此当工作本身危害到女性的身体健康时,相对于男性,其更容易做出离职的选择。

无论从生理结构、社会文化与家庭分工模式上,男性与女性都有很大的差异。对于男性而言,充沛的精力、物质生活方面的成功与高质量的工作更能带给其幸福感,而失业与离婚对其幸福感的负面影响更强。对于女性而言,家庭生活是否和谐、养育子女与对健康的担忧程度则是其主观幸福感的有效预测指标(Plagnol,2014;Uglanova,2014;Tiefenbach & Kohlbacher,2014)。由此,我们提出本文的最后一个假设:

H4:基于性别差异,主观幸福感发挥作用的维度不相同。

2 研究设计与方法

2.1 被试

此次的研究对象是制造型企业中的新生代工人,主要是为“80 后”“90 后”,年龄在18 岁到35之间的这一群体。被试为国内不同制造型企业的一线工人,从地域上看,主要有北京、上海、天津、四川、广东、江苏等。问卷发放形式主要是电子版、纸质版两种形式相结合的方式。本研究共发放问卷450份,回收问卷434份,回收率为96.4%。其中,不符合要求的问卷38份,所以最终收到的有效问卷为396份,有效回收率为88%。

被试的平均年龄为(22.18±3.29)岁;男性243人,占比61.4%,女性153人,占比38.6%;初中及以下学历者22人,占比5.6%,高中及中专学历者324,占比81.8%,大专及以上学历者50人,占比12.6%;已发生离职行为的被试有78人,占比19.7%,尚未发生离职行为的被试318人,占比80.3%。

2.2 变量测量

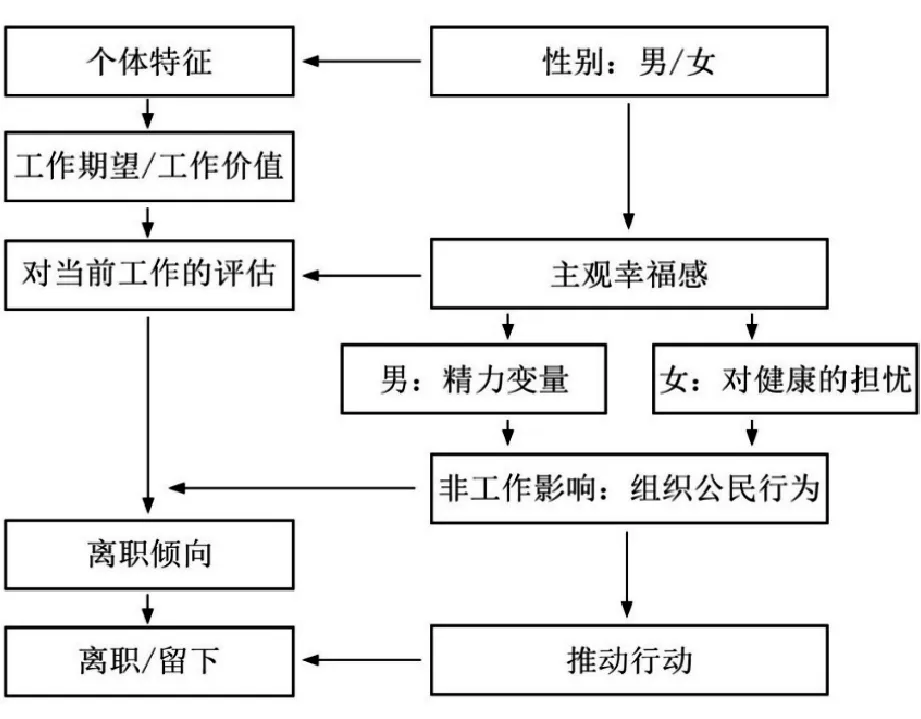

本研究的三个变量(自变量:主观幸福感;中介:组织公民行为;因变量:离职行为)和三个控制变量(性别、年龄和学历)的数据均来源于不同受测者,员工组织公民行为由领导评价,离职行为来源于员工客观离职数据。在进行区分性别的中介效应检验时,对于男性,本文引入的自变量是主观幸福感的精力变量,而对于女性引入的自变量则是对健康的担忧程度。

2.3 测量工具

2.3.1主观幸福感量表

本文的主观幸福感量表采用基于Diener的主观幸福感概念与维度开发,由美国国立统计中心开发的主观幸福量表(General Well-Being;GWB)。该量表在1997年由段建华翻译汉化,并进行了基于本土文化的修正,问卷一共包括6个维度,18个题目,采用Likert 6点量表计分,1=完全不同意,6=完全同意,得分越高表明被试主观幸福感越高,其Cronbach′s α为0.861。

2.3.2组织公民行为

本文选用樊景立教授1997年在台湾文化背景下对组织公民行为维度研究的成果,问卷共有5个维度、15道题目。组织公民行为的度量采用 Likert 5点计分,1=完全不同意,5=完全同意,得分越高表示被试的组织公民行为水平越高,其Cronbach′s α 为0.904。

2.3.3人口学问卷

基于研究主观幸福感、组织公民行为与离职的关系的目的,以及前文根据对文献综述分析后提出的假设,考虑到年龄差异、性别差异以及学历差异可能对研究变量主观幸福感及组织公民行为产生影响,于是本研究的人口学问卷主要收集被试的人口学信息中包含年龄、性别与学历三道题目。

2.4 概念模型的建立

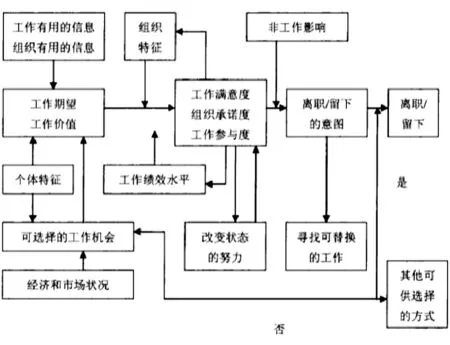

本文将结合相关数据,着重探讨制造业的新生代员工主观幸福感、组织公民行为与其离职行为之间的关系。本文的理论概念模型是在Mobley (1978)离职中介链模型(见图1)和Steers & Mowday (1981)离职模型(见图2)的基础上,根据调查问卷设计改进得来的(见图3)。

图1 Mobley离职中介链模型

资料来源:Mobley, W. H., Griffeth, R.W., Hand, H.H. & MEGLINO, B.M. Review and conceptual analysis of the employee turnover process[J]. Psychological Bulletin, 1979(86):493-522.

图2 Steers & Mowday离职模型

资料来源:Steers, R M, Mowday, R T., Employee turnover and post-decision accommodation process. [J]. In: Cummings, L. L., Staw, B. M., ed. Research in Organizational Behavior. Greenwich, Conn: JAI Press, 1981:235-281.

图3 本文概念模型

3 数据分析与结果

本研究采用SAS 9.3进行所有统计分析。

3.1 共同方法偏差检验

在程序控制的基础上,检验可能存在的共同方法偏差问题。首先,采用验证性因子分析法验证量表之间的区分效度,在本次研究中3因子模型的验证性因子分析结果为(χ2(528)=918.72,RMSEA=0.058,RMR=0.041,CFI=0.95),表明问卷之间区分效度良好。然后,采用Harman单因素检验法,将六个变量的所有题目作为整体一起进行因子分析,在特征值大于1以及未作任何旋转的条件下,最大因子的贡献率为10.334%,远低于50%。据此,本研究可以不考虑共同方法偏差的影响。

3.2 描述性统计与相关分析

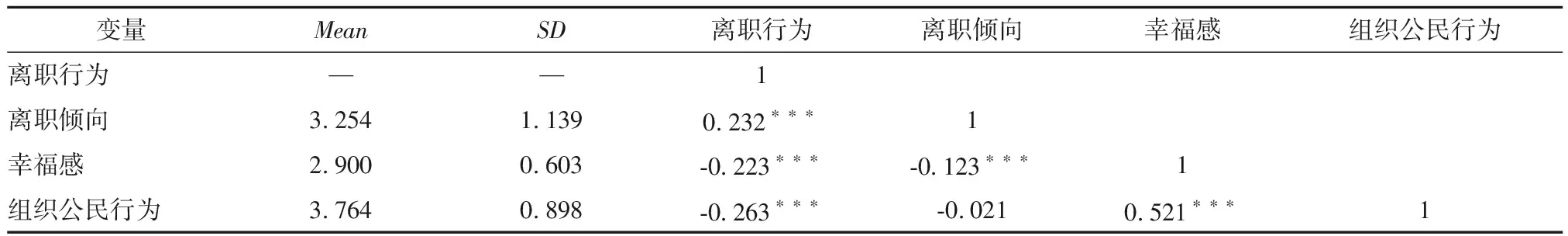

如表1所示,离职行为与幸福感、组织公民行为呈显著的负相关关系(r=-0.223,P<0.001;r=-0.263,P<0.001),个体的幸福感越强、组织公民行为的水平越高,发生离职行为的概率越低。幸福感与组织公民行为呈显著的正相关关系(r=0.521,P<0.001),个体的幸福感越强,组织公民行为的水平越高。

3.3 变量的假设检验分析

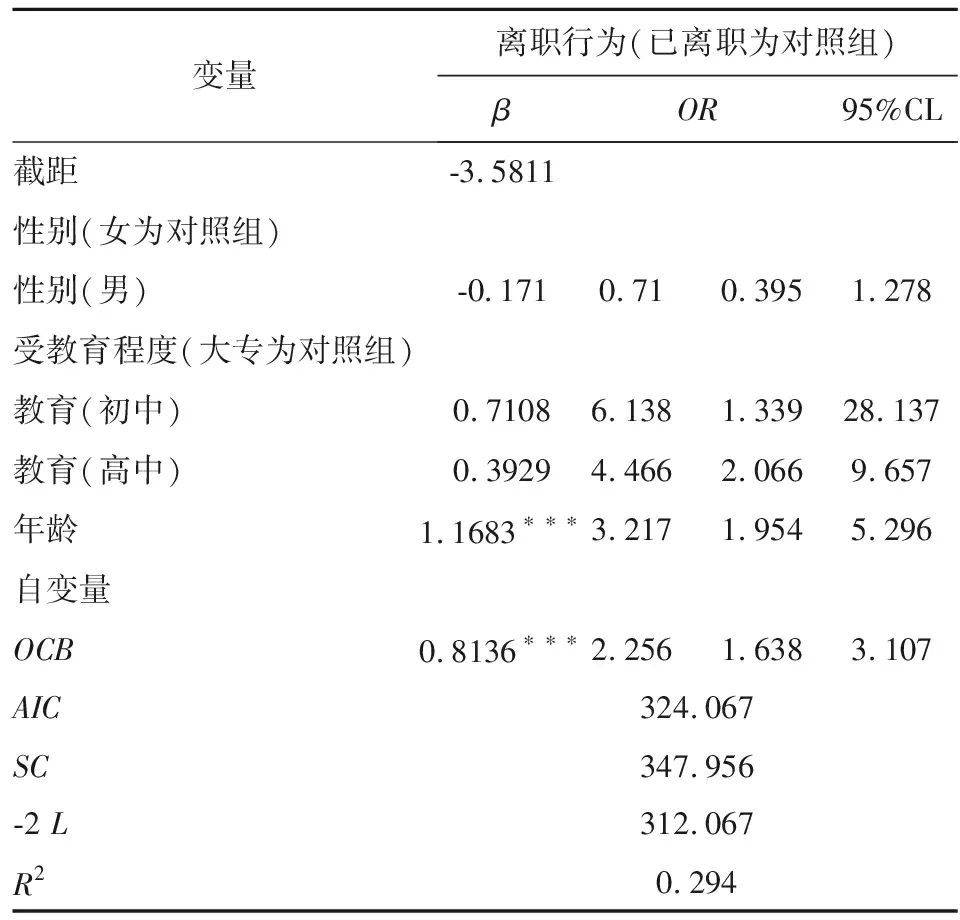

3.3.1组织公民行为对离职行为的回归分析

如表2所示,在控制住性别、年龄与学历3个人口学变量后,组织公民行为对实际不离职行为(1为离职,2为不离职)的概率具有显著的正向影响作用(β=0.8136,OR=2.256,P<0.001),组织公民行为(均分)每提高一分,留职的概率便会提高2.26倍。

表1 各变量的均值、标准差和相关系数(N=397)

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

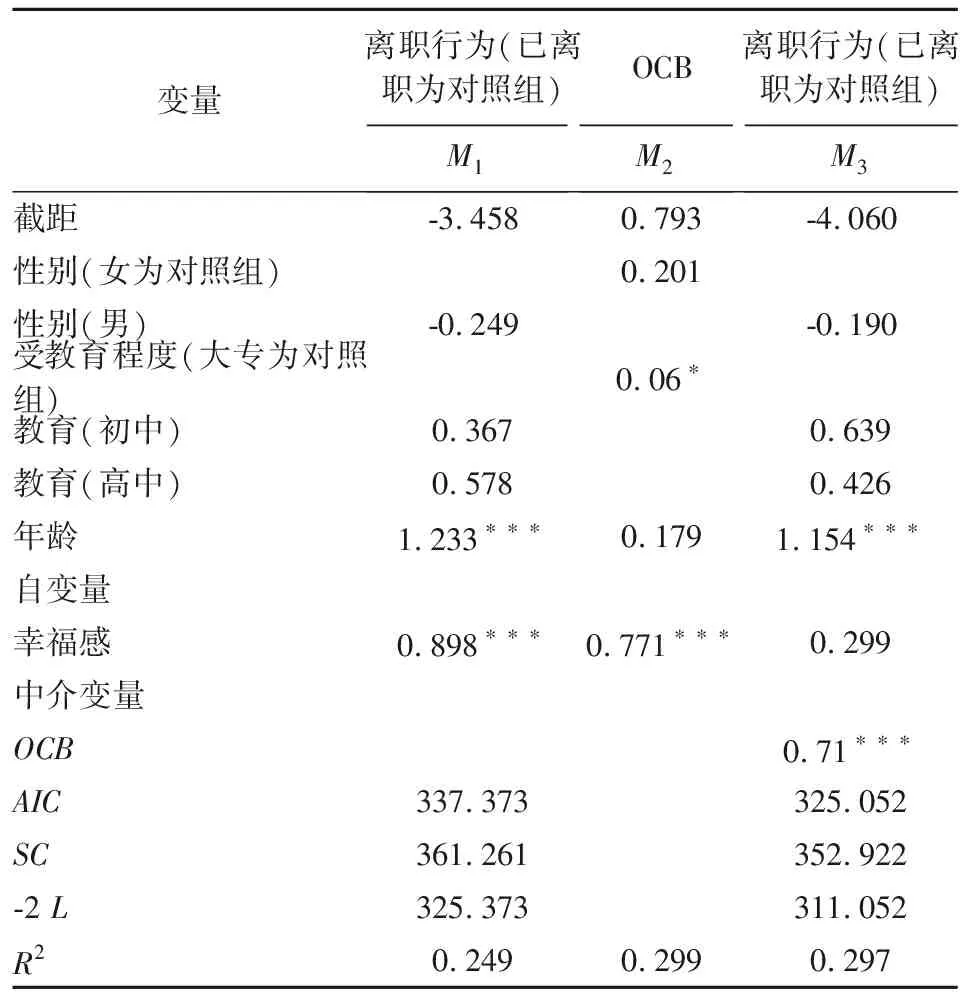

3.3.2组织公民行为的中介效应检验

如表3所示,在控制住人口学变量性别、年龄与受教育程度后,主观幸福感对于实际不离职行为具有显著的正向影响作用(M1,β=0.898,P<0.001);主观幸福感对组织公民行为具有显著的正向影响作用(M2,β=0.771,P<0.001);将主观幸福感变量与组织公民行为一同代入对离职行为的回归方程,主观幸福感变量的系数不再显著(M3,β=0.299,P>0.05),组织公民行为变量的系数依旧显著(M3,β=0.71,P<0.001)。通过bootstrap检验中介变量系数95%的置信区间为[0.382,1.316],并不包含0,方程的拟合程度由0.249上升到0.297。

表2 离职行为对组织公民行为二元logistic回归分析

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

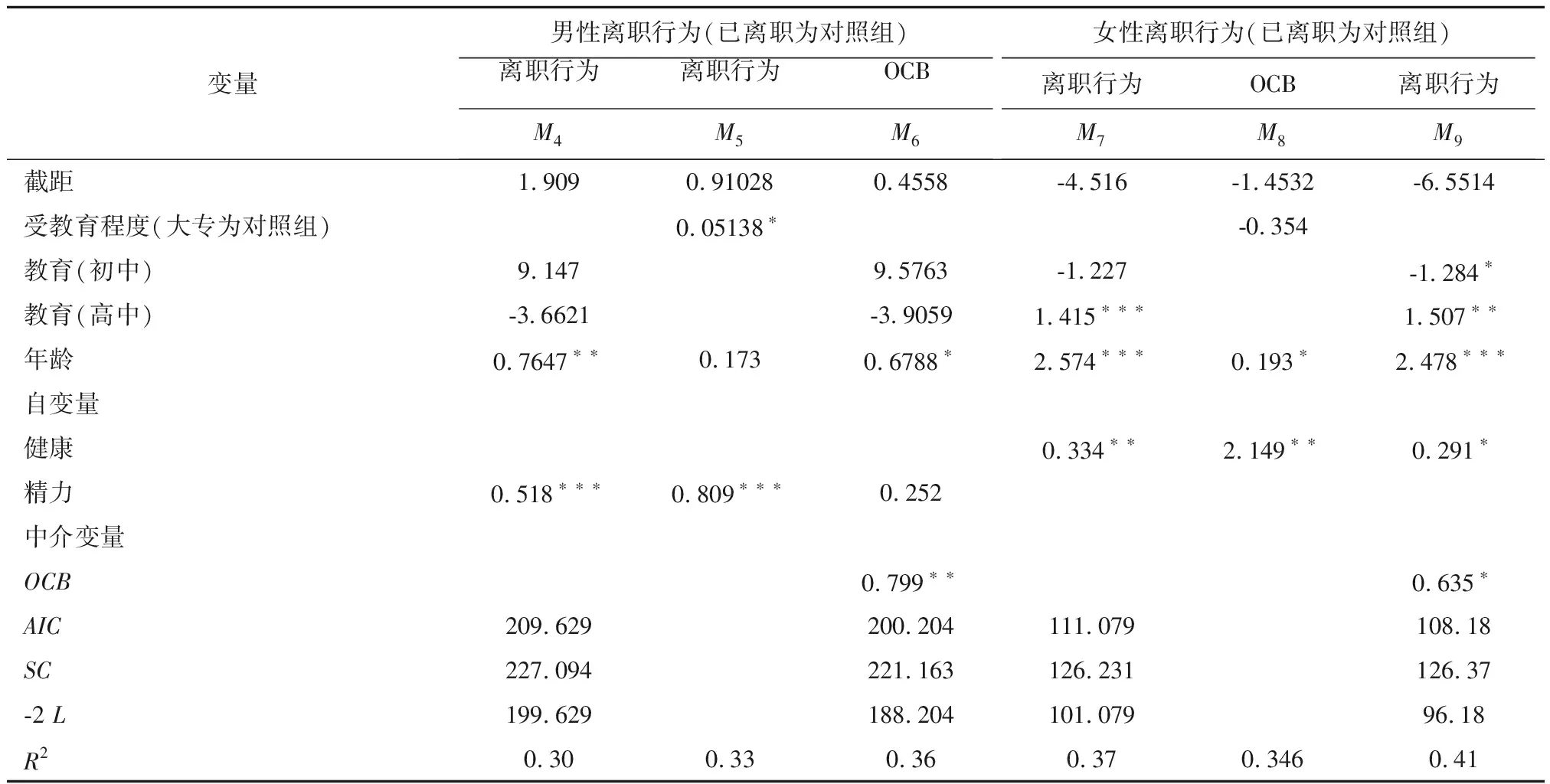

3.3.3区分性别的组织公民行为的中介效应检验

将被试按照性别进行分组,分别对男性被试与女性被试进行组织公民行为的中介效应检验。

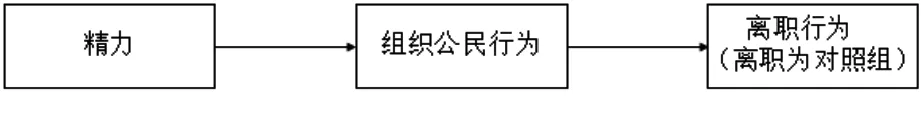

如表4所示,在男性的离职行为分析中,主观幸福感中的精力变量对于不离职行为有显著的正向影响作用(M4,β=0.518,P<0.001);精力变量对于组织公民行为有显著的正向影响作用(M5,β=0.809);将精力变量与组织公民行为变量一同代入对不离职行为的回归方程中,精力变量的系数不再显著(M6,β=0.252,P>0.05),组织公民行为的系数依旧显著(M6,β=0.799,P<0.001)。通过bootstrap检验中介变量系数95%的置信区间为[0.37,1.455],并不包含0,且方程的拟合程度由0.3上升到0.36。组织公民行为在精力与离职行为之间起完全中介的作用,如图4所示。

表3 组织公民行为的中介效应检验

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

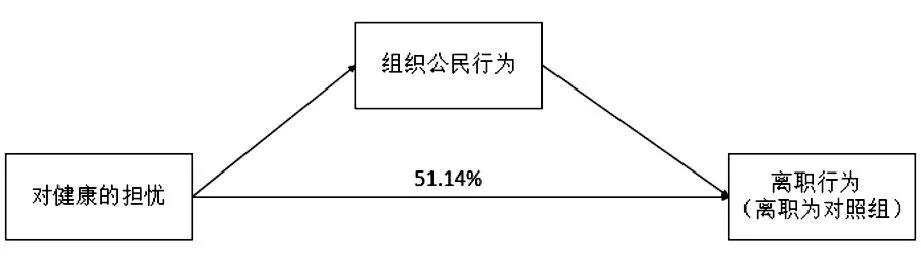

在女性员工的离职行为分析中,在控制住人口学变量后,主观幸福感中对健康的担忧变量对其不离职行为有着显著的正向影响作用(M7,β=0.334,P<0.001);健康变量对组织公民行为有显著的正向影响作用(M8,β=2.149,P<0.001);将健康变量与组织公民行为共同代入对离职行为的回归方程,健康变量的显著性降低(M9,β=0.291,P<0.05),组织公民行为变量的系数显著(M9,β=0.635,P<0.05),

表4 基于性别差异的组织公民行为的中介效应检验

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

图4 男性员工组织公民行为中介作用

通过bootstrap检验中介变量系数95%的置信区间为[0.028,1.443],并不包含0。组织公民行为在对健康的担忧与离职行为之间起不完全中介作用。根据侯杰泰提出的直接效应算法,计算出对健康的担忧对离职行为影响的直接效应为51.14%,间接效应为48.86%,如图5所示。

图5 女性员工组织公民行为中介作用图

4 研究结论

4.1 员工的主观幸福感对新生代制造业员工的离职行为有显著的负向影响

Nimon et al.(2015)通过对42篇文章中来自36个公司的数据进行元分析,发现随着工作满意度的下降,员工的离职倾向上升。本文在此基础之上进行了进一步的验证,发现基于新生代制造业员工的特殊群体,随着其主观幸福感的上升,发生离职行为的概率会显著降低,对此理论进行了有益的补充。

4.2 员工的组织公民行为对其离职行为有显著的负向影响

根据认知一致性原则,即当个体的认知与其行为不一致时,会带给个体强烈的不适感。所以,在认知一致性的驱动下,“组织公民”会降低其离职倾向,降低实际离职行为的发生概率(Saraih et al., 2017; Saif-Ud-Din & Adeel, 2016; Memon et al., 2017) 。本文在此基础上进行了进一步验证,发现了新生代制造业员工随着其组织公民行为水平的升高,其离职行为概率会显著降低。

4.3 组织公民行为在主观幸福感与离职行为之间起中介作用

首先,根据数据分析得出,个体的幸福感越强,组织公民行为的水平越高。主观幸福感另一个重要的维度为积极情绪,主观幸福感水平高的个体经常处于积极的情绪状态而较少处于低落的情绪状态。处于积极情绪状态下的个体更倾向于做出利他的行为,更多地承受工作带来的不便与困难,而这是组织公民行为的重要维度。本文的结论进一步验证了该假设。

4.4 基于男女性别差异,主观幸福感发挥作用的维度并不相同

本文对当前研究的一个有益补充是发现了在组织公民行为发挥中介作用的过程中性别的重要影响,在主观幸福感对离职行为影响的分析中,对于男性员工而言,发挥显著作用的是精力维度,而对于女性而言则是对健康的担忧维度。

从家庭模式来看,已婚的男性和女性承担着不同的家庭角色,通常丈夫的成功往往与他们的事业联系在一起,以养家糊口为义不容辞的责任,他们把更多的精力放在工作和社会地位上。在如此的社会角色期待下,男性的幸福感往往建立在事业与经济收入的成功之上,而这往往需要大量的精力。因此对于男性而言,当一份工作过多地耗费其精力时,其通常会选择离职以保持更多精力。

而对于女性而言,其生理结构相对于男性更加脆弱,对于压力的承受能力更弱。并且,从社会文化与家庭模式的角度而言,社会赋予女性的角色更主要的是抚育后代、照顾家庭。Allen et al.(2001)的研究表明:女性的幸福感更多地与外表吸引力和家庭等因素密切相关。无论是从抚育后代的角度,还是从自身的发展而言,身体健康对于女性都有着十分重要的作用,因此当工作本身危害到女性的身体健康时,相对于男性,其更容易做出离职的选择。

5 研究局限与管理启示

首先,本研究采用问卷调研的方式,共回收有效问卷396份,其中实际发生离职行为的被试只有78份,离职行为组的问卷相对较少,对于研究来说具有一定的局限性,可能导致差异性的研究不够全面透彻。此外,由于被试的地域分布不均,各个制造业的类型分布不均,导致研究结论的局限性。最后,在本次的研究中,所有的数据采集均来自自我陈述式的问卷测量且都为横截面数据,使得在推断因果的过程中说服力不足。

本文的创新点在于在幸福感的结果变量方面考虑了性别差异对研究带来的影响。无论是生理结构、社会文化,还是家庭分工模式,男性与女性都有很大的差异。对于男性而言,物质生活方面的成功与高质量的工作更能带给其幸福感,而失业与离婚对其幸福感的负面影响更强。对于女性而言,家庭生活的和谐、养育子女与身体健康则是其主观幸福感的有效预测指标。

本研究有效地扩展了幸福感结果变量的研究,并基于性别差异给予企业以管理启示:在人员流动本身就已经很频繁的制造业,留住流动意愿强烈的新生代员工需管理者关注员工的主观幸福感,并且区分性别,对男、女员工进行差异化管理。对于男性员工,若想降低其离职行为的发生概率,促使其表现出更多的组织公民行为,则应对其实施合理的精力管理,从身体、情感、思想和精神四个方面全面关注男性员工的精力,并保证其精力在周期性消耗后能够得到恢复与弥补。而对于女性员工,则更应该关注其身体健康与工作家庭平衡,实行定期的体检与对哺乳期的妇女给予更多的关怀,这些对于降低其离职行为的发生概率有重要意义。