乡村振兴背景下少数民族地区乡村文化建设发展研究

2019-08-27邱丽花张宝英

邱丽花 张宝英

摘要 采用文献研究法、实地调查法对广西融水苗族自治县乡村文化建设进行探究,深入挖掘乡村文化发展状况,并分析其存在的问题,从资源利用的顶层设计、人才战略复耕乡村文化、“互联网+乡村文化” “合作社+企业+基地+农户”的组织模式4个方面,建设富有民族特色、留得住乡愁,又能创造经济效益、实现城乡文化交流的乡村文化产业,实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略。

关键词 乡村文化;文化产业;风情苗乡

中图分类号 S-9文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2019)14-0258-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.14.076

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

rvey method to study Guangxi rural culture construction in Rongshui Miao Autonomous County,to dig deeper into rural culture development, and analyze existing problems, try to design from the top of the resource utilization, talent strategy toward rural culture,“Internet + rural culture”, and “cooperative + company + base + farmers” organization mode of four aspects, construction of rich national characteristics, to retain homesickness, and create economic benefits, realizing the rural cultural industry of cultural exchange between urban and rural areas, achieving“prosperous industry, ecological livable, local custom civilization, effective governance, rich life” rural revitalization strategy.

Key words Rural culture;Cultural industry;Amorous feelings Miaoxiang

作者简介 邱丽花(1994—),女,广西柳城人,硕士研究生,研究方向:农村区域发展。*通信作者,讲师,硕士,从事城镇化研究。

收稿日期 2019-04-23

2019年中央一号文件提出坚持农业农村优先发展总方针,强调“加快发展乡村特色产业”“创新发展具有民族和地域特色的乡村手工业”。十九大报告中指出要将文化自信作为文化强国的重要战略,乡村文化地位在整个市场经济中逐渐受到重视。

“秀美融水·风情苗乡”全域旅游发展定位在广西融水苗族自治县“十三五”规划中被提出,发展注重旅游与民族特色结合,实现三产融合发展,但是单纯依靠现有资源“就地取材,直接利用”,辅以政府财政支持,乡村文化传承主体缺位、互联网与乡村文化建设融合度低、管理组织形式单一等问题削弱了乡村文化建设潜力。为全面贯彻落实乡村振兴战略,笔者利用少数民族地区文化建设后发优势,通过具有时代特点的“记忆符号”使乡村文化在代际间实现精神传递[1],推动“有底蕴、有乡愁、有发展”的少数民族地区乡村文化建设。

1 融水苗族自治县基本情况及资源禀赋

融水苗族自治县隶属广西壮族自治区柳州市,面积约4 665 km2,全县辖7个镇,13个乡(含2个民族乡),是苗、瑶、侗族为代表的少数民族同胞聚居地,苗族人口占全县达40%以上。2018年常住人口42.45万,其中农村人口27.35万,全县地区生产总值达109.5亿元,增长10.4%,接待游客676万人次,增长35%,社会消费品零售总额同比增长10%,达33.3亿元。

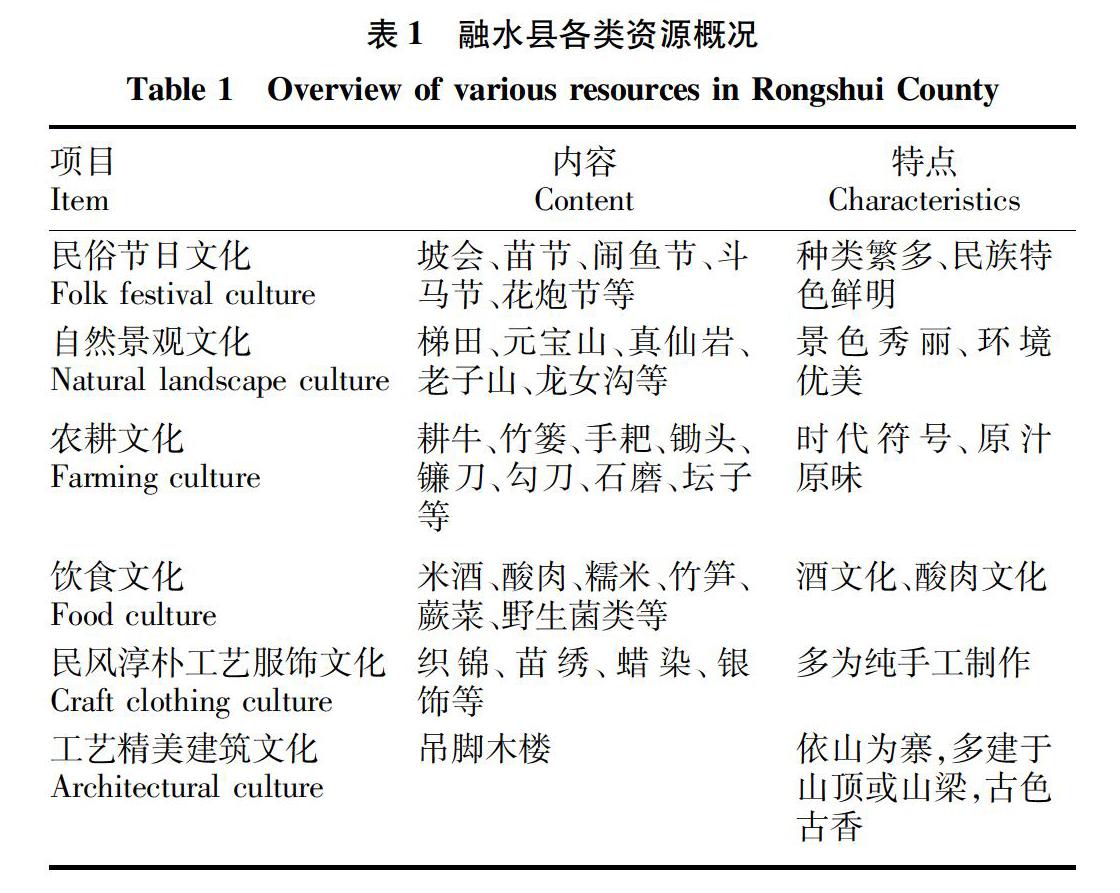

以优质文化资源为基础,进行文化创新开发能有效推动乡村文化产业建设[2]。融水苗族自治县山水资源丰富,自然景观秀丽俊美,拥有元宝山、真仙岩、老子山等自然景观。建筑以古色古香的吊脚木楼为主,工艺及民族服饰以精美織锦、银饰等著称,多适合于游客拍照、采风、休闲等。在节日及饮食活动方面,有浓厚地域特色的“酒文化”“酸肉文化”等饮食文化,素有“百节之乡”的美誉,各个村屯拥有原汁原味的民俗活动,民俗节日活动时代特点突出,乡村文化色彩浓厚,形成“村村有民俗、村村有特点”的乡村文化传承发展格局。表1为融水县各类资源概况。

2 融水苗族自治县乡村文化建设现状

目前,融水县乡村文化产业发展模式主要包括特色乡村文化旅游、乡村工艺品及乡村休闲娱乐活动开发等,文化产业集聚对于乡村旅游业的形成与发展有推动作用[3]。特色乡村文化旅游以企业投资建设为主,有较完整的设计规划及较完善的配套服务,活动形式丰富多样。在尚未开发农村地区,民风民俗特色文化活动由村委组织,村民筹资举办;乡村工艺品制作以家庭为单位,自行贩卖;乡村休闲娱乐活动作为乡村旅游配套服务,由企业投入资金开发,提供富有乡土气息服务等。表2为融水县文化产业发展主要模式介绍。

3.1 资源开发利用不充分及地区发展不平衡

产业化是我国民族文化资源传承与发展的重要手段和途径,但长期以来民族文化产业化存在资源分散、开发零碎问题[4],资源种类丰富与开发利用不充分及地区间发展不平衡之间的矛盾,阻碍乡村文化发展建设。该县乡村拥有丰富的山水自然资源,秀丽怡人的景观天赋,历史、民俗、建筑、服饰等文化产业资源数量多、质量好,但存在资源优势发挥不足的问题。一是资源利用形式单一,多为“就地取材、直接利用”模式,传统活动与现代活动结合不充分,缺少多元趣味性。二是资源利用动力不足。由于该县乡村以村庄形式聚居,寨子规模小,经济实力弱等原因,乡村文化传承主体利用自身资源进行开发创造能力较低且缺乏主动性,其影响力和传播力弱。三是开发趋利性造成资源“浪费”。民族特色鲜明地区多为经济较落后、村寨较封闭地区,开发资金投入需求大且开发内容复杂,开发则转向投入与效益成正比且开发风险小地区,导致少数民族文化资源浪费、利用不足和地区间发展不平衡等问题,陷入“有资源、不会用、无人用”的局面。

3.2 乡村文化传承主体缺位

重构乡村文化自信的过程也是化解乡土文化危机的过程[5]。乡村文化建设主要是以政府政策为导向,辅以财政支持;企业作为投资方,以经济效益优先;农民原汁原味传承延续3种类型,城乡差距、生计策略作用下,形成农村空心化、空巢化等问题,融水县中青年大多选择外出至广东片区务工,乡村文化学习传承主体由于常年背井离乡,阻断了文化传播的延续性和完整性。另外,随着国家对于教育投入增大,乡村农民对于孩子教育更加重视,投入也逐渐增大,“望子成龙,望女成凤”思想通过教育实现,乡村有为青年在外求学后愿望进入城市工作,同时村庄年轻人受城市多彩生活拉力和村庄封闭发展潜力小的推力双重作用下,逐步涌向城市就业,形成“留守老人、留守妇女、留守儿童”的乡村人口结构,整体素质偏低。

乡村文化对于不同主体,分别承担着“记忆符号”“生计策略”“经济资本”的功能,乡村文化也在舞台化的过程中丧失其本质内涵[6]。现处于经济发展中高速期,人们对于赚钱和文化传承两者关系认识不清晰、经验不足等,阻碍城市文化与乡村文化的有机融合和进一步发展。

3.3 乡村文化建设与互联网融合度弱

首先,乡村文化传播对内主要通过传统的言传身教,子承父、爷传孙,对外通过广播电视、新闻报纸等,形式较传统、方式较单一。其次,乡村文化建设宣传以政府为主导,提供财政支持和媒体支持,农民在乡村文化宣传中的属于承载者身份,企业投资建设的景区,农民从属于打工者身份,不具有主观能动性。最后,个人技能及地理位置,限制了互联网在文化传播中的应用,信息网络在乡村建设中存在着利用不足和不会利用并存的矛盾。信息网络建设不完善,信号传播在山区地区受到阻碍,再者大多数农民不具备使用互联网进行宣传的技能,并且缺少对市场对文化需求洞察力及缺乏宣传技巧。

3.4 乡村文化建设组织化程度低 由于乡村文化产业建设投入以政府为主导、景区为单位,以农户为单位自发的进行文化产业建设较少,目前主要集中在农业产业方面的建设。在政府和企业营造的乡村文化宣传大环境下,农户不与企业产生直接经济利益关系,农户以家庭为单位进行农业生产、手工艺制作,向游客出售农产品和工艺品,实则属于老旧的“小农经营”。民风民俗节日庆典,村中经济实力较强的村民为主要资金赞助商,辅以村民集资共同举办活动,组织方式和活动策划简单原始,规模较小。

在整个文化传播过程中,乡村文化承载者发挥作用较小,缺少组织化、市场化、商业化、现代化化思维的农民合作组织。

4 融水苗族乡村文化建设对策建议

4.1 做好资源开发利用的顶层设计

利用好文化创意推动农业发展转型,顶层设计加固发展,乡村各地区产业融合发展才能最终实现产业兴旺[7]。首先要建构资源联系,相辅相成、协同并进共同推动资源整合利用,在保护好传统优秀文化的前提下,对现有资源进行现代化加工、创造性发展,不仅在物质上满足人们需求,更要在精神上起到熏陶启发作用,使资源能够物尽其用。

其次要完善乡村文化产业链,明确发展定位,不仅要从吃、穿、住、行各方面进行合理规划,还要从生产加工、产业优化布局、人文服务等方面进行完善。采用先进的管理模式,发挥乡村文化主体文化传承和发扬作用,利用民族资源特色文化,建设温馨、温暖、“记得起乡愁、记得住乡村”的美好家园。

最后要从乡村文化的内涵出发,有效整合其自然环境、人文资源、农业产业等资源,针对不同区位优势、经济状况和文化认同程度地区,进行效率开发、针对性建设、特色发展。

4.2 制定和执行人才复耕乡村文化计划

文化振兴是乡村振兴的基础和保障,人才振兴是乡村振兴的动力源泉,人才复耕乡村文化,是实现民族文化生生不息、源远流长的方法,对建设我国新农村、决战脱贫攻坚具有深远意义。一是要重视乡村常住人口素质教育和技能培训,因人而异、因势利导制定培养学习计划。二是要重視人才引进,通过完善激励政策及灵活用人制度,推动新时代新农村建设者向农村有序转移。三是要重视潜力人才要“留下来”,乡村文化教育“从娃娃抓起”,要加强青少年乡村文化认同感和文化自信训练,校内校外结合,定期或不定期举办乡村文化知识免费培训班、兴趣班等,联系文化建设社会组织深入乡村,增强文化传承教学趣味性、丰富性和创新性。

4.3 “互联网+乡村文化”

互联网逐渐向“三农”建设方向渗透,能有效带动农业发展、农村进步及农民增收,对乡村文化进行再造要在充分吸收传统精髓和理解现实需求的基础上进行[8],结合互联网优势,提升农村地区文化建设水平。首先要健全和完善乡村信息网络建设并为农户提供相应技能培训,成立互联网使用技能乡村学习小组等;其次是利用各村屯文化资源建立乡村文化资源数据库,村内实现乡村文化资源学习共享,村外实现乡村文化资源的商业化利用;最后重点发挥互联网在整个文化资源利用的纽带作用[9]。一是充分利用电视、网络、微信、微博等现代传播媒体,一方面稳固和创新传统的开展专题论坛、杂谈、采风报道等对乡村文化进行宣传,另一方面重视“粉丝经济”“网红经济”等新兴营销手段在乡村文化产业建设的应用。

4.4 创新乡村文化产业建设组织结构

灵活的组织结构是建设优良产业体系的保障,建构乡村现代文化产业体系,能为乡村振兴战略的实施提供文化推力和精神动力[10]。在政策导向和政府支持下,利用“合作社+企业+基地+农户”模式发展乡村文化产业,一是农户与企业的合作能够弥补建设主体市场化、组织化程度低等缺点,二是基地建设能够保持乡村文化传承的完整性、多元性和权威性,同时激发乡村文化主体参与建设活力。

合作社成员自愿入社,基地提供专业的文化产业建设知识训练,主要向农户提供乡村文化系统性教学及运营知识等,合作社对内负责管理、分配、协调沟通,对外与企业和政府联系,企业按约定结算给合作社费用,合作社付给农户报酬。另外重视在合作社中设立“专项人才培养基金”,用作村里青少年教育支出支持,鼓励学成归家进行家乡建设。

5 结语

文化是国家精神之本,民族兴盛的基石,少数民族文化建设关系国计民生,该研究结合融水苗族自治县乡村文化建设情况,提出采用合理规划、完善文化建设组织形式、培育和发挥好文化主体作用的建议,奠定乡村文化建设的良好基础,对促进少数民族文化“取其精华,去其糟粕”开放式发展具有重要意义。

参考文献

[1] 鲍荣,刘世倩.保护挖掘乡村文化 助推乡村振兴[N]. 衡水日报,2018-11-12(A03).

[2] 邢楠.我国文化资源产业化开发研究[J].求是学刊,2018,45(3):82-88.

[3] 李英杰,程丽娟.文化产业集聚背景下乡村旅游的发展研究:以河南民权“画虎村”为例[J].时代农机,2015,42(8):102-103,111.

[4] 蹇莉.少数民族文化资源产业化的路径探析:以“格萨尔”史诗产业化发展为例[J].西南民族大学学报(人文社科版),2018,39(7):149-153.

[5] 沈一兵.乡村振兴中的文化危机及其文化自信的重构:基于文化社会学的视角[J].学术界,2018(10):56-66.

[6] 苏杭.旅游凝视理论下乡村文化的变迁及保护[J].黑龙江生态工程职业学院学报,2018,31(6):25-26,43.

[7] 赵琦.乡村文化创意推动乡村产业振兴[J].智库时代,2019(2):2-3.

[8] 赵淑清.再造乡村文化 助力乡村振兴[J].人民论坛,2018(5):138-139.

[9] 薛秀娟.补齐乡村振兴的“精神短板”[J].人民论坛,2018(5):140-141.

[10] 吴理财,解胜利.文化治理视角下的乡村文化振兴:价值耦合与体系建构[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019(1):16-23.