江堤防护林示范区规划及实践效果

2019-08-27张广晖王远明王立海徐华东郝泉龄纪文文

张广晖 王远明 王立海 徐华东 郝泉龄 纪文文

摘要 [目的]分析江堤防护林示范区规划及实践效果。[方法]通过遥感影像处理对松花江干流沿岸防护林现状进行综合分析;提出了防护林规划设计基本原则;探讨了包括走向、间距、结构、配置、种植密度在内的防护林规划设计要素;总结了涉及树木特性、防护功能、景观功能3个指标层的9个功能指标以及专家打分法、层次分析法、熵权法相结合的评价方法;合理筛选植被配置方案对示范区展开实践建设。[结果]对建设初期效果进行分析,发现固土能力增加约45%,消浪能力增加约26%,生物多样性和景观功能均大幅提高。[结论]该研究为松花江干流沿岸防护林建设提供了理论与实践支撑。

关键词 江堤防护林;示范区;规划设计因素;指标与方法;效果分析

中图分类号 S759.2文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2019)14-0100-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.14.030

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Abstract [Objective]To study the planning and practice effect of the demonstration area of river embankment protection forest.[Method]The present situation of protection forest along the main stream of Songhua River was analyzed by means of remote sensing image processing.The basic principles of shelterbelt planning and design were put forward.The design elements of protection forest,including direction,spacing,structure,configuration and planting density,were discussed.We summarized 9 functional indexes related to tree characteristics,protective function and landscape function,as well as the evaluation method combining expert scoring method,analytic hierarchy process (AHP) method and entropy weight method.We put forward rational vegetation allocation plan for demonstration areas to carry out practical construction.[Result]Through the analysis of the initial effect of construction,it was found that the effect of soil consolidation increased about 45%,the effect of wave elimination increased about 26%,and the biodiversity and landscape function were greatly improved.[Conclusion]This study provides theoretical and practical support for the construction of shelterbelt along the main stream of Songhua River.

Key words River embankment protection forest;Demonstration area;Planning and design factor;Index and method;Effect analysis

作者简介 张广晖(1996—),男,山东日照人,硕士研究生,研究方向:森林工程。*通信作者,教授,博士,博士生导师,从事森林工程研究。

收稿日期 2019-02-25

防护林是为了保持水土、涵养水源、防风固沙、减少污染、调节气候而经营的天然林和人工林。松花江作为黑龙江省重要的水利交通枢纽之一,为东北重要工业基地和国家商品粮生产基地的建设提供了充足的水利资源和重要的交通保障[1-2]。为了持续推动区域经济发展,保障水资源及生态环境的安全,营造防护林是一项不可替代的举措。为了持续推动黑龙江省区域经济发展,保障水资源及生态环境的安全,围绕松花江干流营造江堤防护林是一项不可替代的举措。开展示范区防护林规划建设及效果分析,以期为松花江干流堤岸防护林建设提供科学合理的理论依据与实践支撑。

1 基本情况

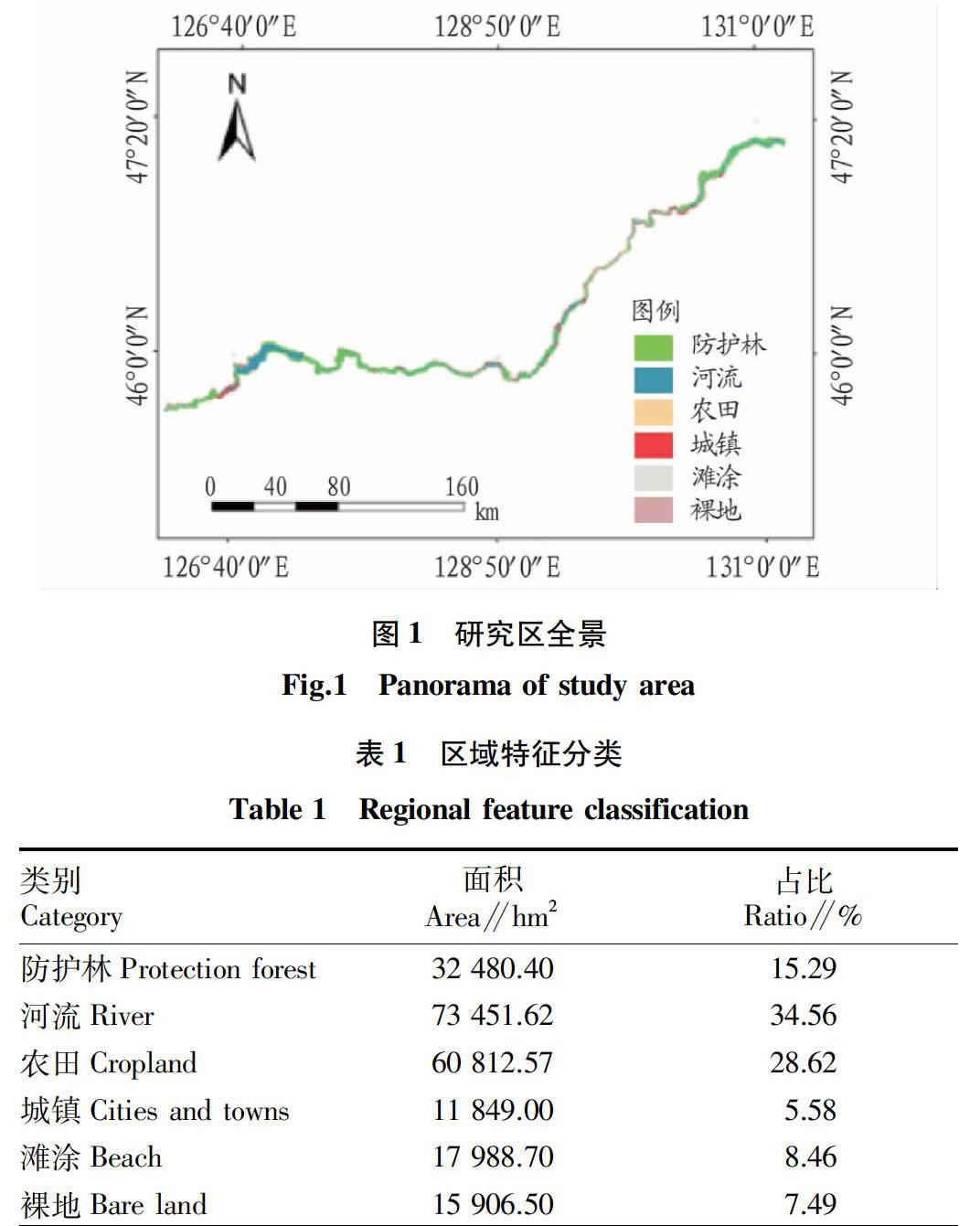

以松花江干流中游段(哈尔滨-佳木斯段)沿江心两侧各500 m区域作为研究区域,对其遥感影像进行辐射定标、FLAASH大气校正、特征篩选、裁剪拼接等处理,并绘制防护林工程全景(图1)。

区域内防护林分布不均,主要集中在上游段和下游段,其余地段呈小面积间歇式分布。经处理、计算可知,研究区域总面积约为21.24万hm2,区域内的防护林、农田、城镇、河流、滩涂、裸地面积及面积占比如表1所示。

研究区现有防护林存在以下问题:①数量少,质量差,难以达到防护要求;②天然林资源严重受损,生态系统稳定性差,景观多样性偏低;③模式配置不科学,林分结构单一,功能性偏低。因此,亟需对松花江干流防护林体系规划建设展开合理深入的研究。

1.1 示范区勘查

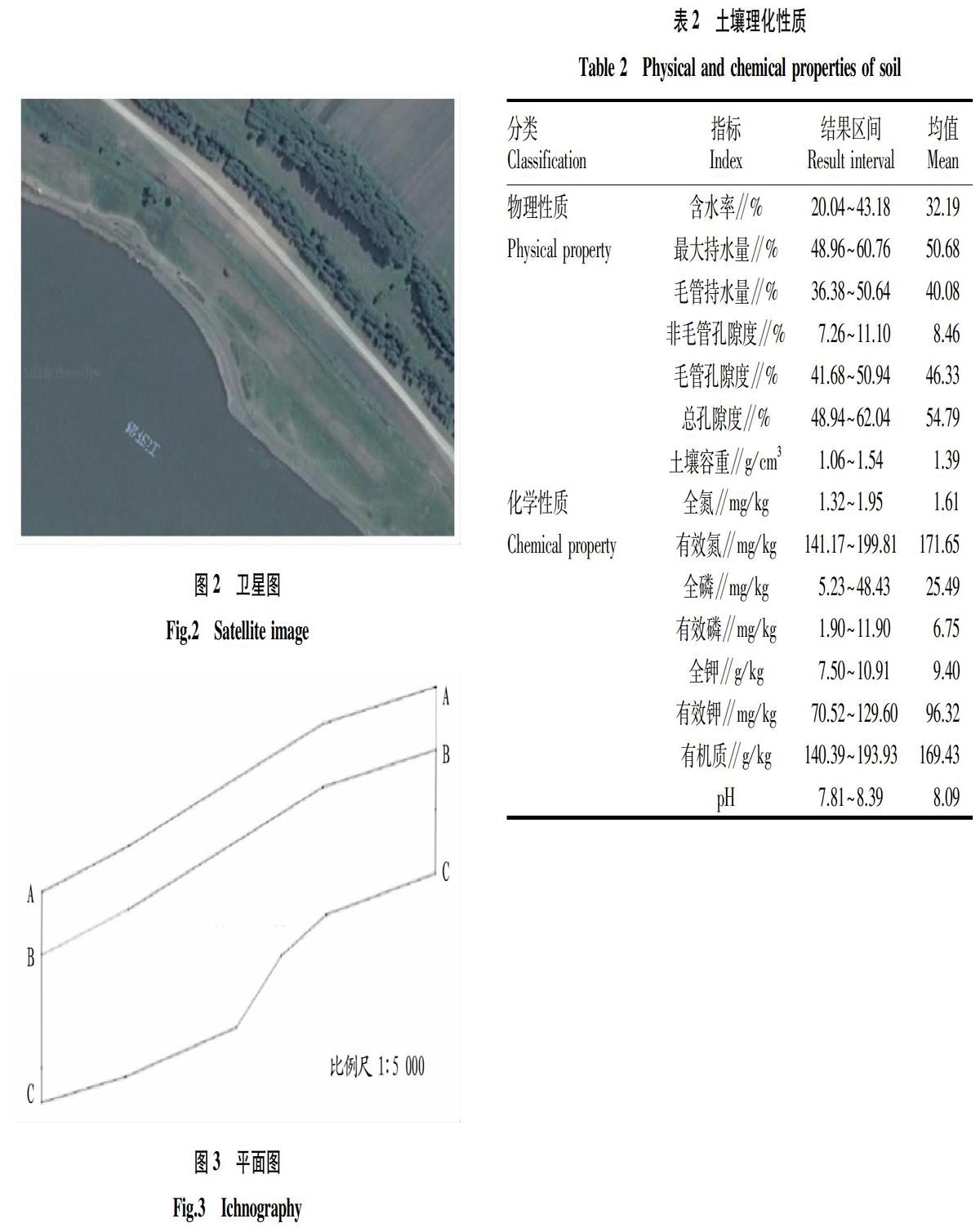

多次对松花江沿江堤岸进行踏查,将黑龙江省哈尔滨市苏家湾确定为防护林建设示范区。示范区所在位置属于松花江干流迎水面,地形相对宽缓与漫滩缓坡状接触,卫星图如图2所示,平面图如图3所示。

1.2 气象水文

示范区处温带大陆性季风气候区,年内温差较大,多年平均气温在-0.62~5.50 ℃。夏季温热多雨,7月平均气温达20~25 ℃;冬季寒冷干燥,1月平均气温在-20 ℃以下。示范区来水量年内分配具有明显的季节变化,6—9月的径流量占全年的55%~80%。洪涝灾害多出现于7—8月,平均历时在60 d左右。

1.3 土壤

在示范区内取40个土壤样本,测定其理化性质。其中物理性质包括含水率、容重、最大持水量、毛管持水量、非毛管孔隙度、毛管孔隙度、总孔隙度;化学性质包括pH、有机质含量、钾(速效钾与全钾)含量、磷(有效磷与全磷)含量、氮(有效氮与全氮)含量,试验数据如表2所示。试验测定发现:示范区内土壤呈碱性,有机质、氮、钾含量丰富,磷含量略微偏低;土壤潮湿且土质较疏松;土壤具有良好的通气、通水、吸水能力。

2 规划设计基本原则

江堤防护林规划建设时,应考虑江堤防洪泄洪等问题,并以遵守《中华人民共和国防洪法》等防洪相关法律为基础。基于树种类型、经营目标及自然环境各不相同,提出以下关于树种选择和配置的基本原则。

2.1 因地制宜、因害设防原则

不同植被有其独特的生态学特性,在选择植被类型时,必须充分考虑到防护区域的温度、湿度等自然条件及土壤的养分、物理结构、pH等条件,选择最能适应防护区域立地条件的植被[3-4]。同时,还需考虑防护林区域周边地区植物多发的病虫害,提前进行防治工作。

2.2 乡土植被为主原则

乡土植被经过长期进化和自然选择,具有生命力强、适应性强等优点[5]。乡土植被能够迅速适应种植区域的气候、水文和土壤情况,且对养护管理需求低,有利于快速稳定地发挥植被的防护功能。另外,选用乡土植被能突出地域特色,使区域的“小环境”与周围的“大环境”相协调[6],产生一种总体的景观效果。

2.3 具备满足防护要求特性的原则

选择植被时不仅要考虑植被能否适应防护区域生长条件,还应考虑植被对防护区域所产生的相互作用。要综合考虑植物的生活习性与生长特性,充分发挥其防护功能,例如护坡植物一般为根系发达、寿命长、须根多、能笼络土壤的植物。

2.4 多功能原则 防护林对于人类的最大意义在于其生态、经济和社会效益三者处于最佳耦合状态[7-8],防护林建设应在充分满足防护、景观功能需求的同时尽可能减少经济成本。同时,应考虑防护区域立地条件及社会经济特点,实现以防护林为主、林下经济作物为辅的配置模式,充分发挥防护林的多功能效益。

3 规划设计因素

3.1 林带走向 林带走向是防护林体系建设的主要参考指标之一,受建设区域风向、风力、地形地貌(道路、水渠)等特征的影响。研究表明,林带与主害风方向交角为90°时,5~20 m树高范围内降低風速值为100%;交角为45°时,降低风速值为69.3%~87.6%;交角为20°时,降低风速值为51.2%~75.8%。由此可见,林带与主害风方向呈45°时,防风效果减弱不明显[9-10]。因此,窄林带(2~3行)与主害风方向可呈45°,以此增加降低风速的范围;宽林带(4行及以上)与主害风方向垂直为宜。

3.2 林带间距

林带间距是构成林网网格的基本因素,受林带防护距离和树高的影响。适当的林带间距能有效连续地减弱气流,从而达到防风效果;林带间距过大,气流足以恢复到旷野风速,则无法达到防风效果。研究表明,在林带高度、林带疏透度相同的条件下,林带间距小防风效果好,且使风速减弱30%以上的有效林带间距在树高的20倍以内[10-11]。因此,建议林带间距以树高的20倍为基础进行调整。

3.3 林带结构

林带结构作为防护林体系主要因素之一,可用疏透度进行表征。疏透度指以林带林缘垂直地面上和透光孔隙的投影面积与该垂直面上林带投影总面积之比。根据疏透度可将林带结构分为紧密型、疏透型、通风型3种类型。分析防风效应和有效防护距离对不同类型防护林的综合效应发现[12],疏透型结构优于通风型结构优于紧密型结构。

最佳疏透度主要通过林带的有效防护距离或带后最小风速所处的位置远近来确定,经测量得出最佳疏透度为0.25~0.50[13]。考虑到堤岸防护林体系的特殊性,选择疏透度为0.35~0.50的疏透型结构。

3.4 林带配置

防护林的配置方式与空间布局是影响防护林发挥多功能效益的关键因素,主要包括空间配置和树种配置。常见的空间配置有矩形、“品”字形、梅花形、三角形和交错排列等。堤岸防护林多以窄林带为主,为使树木个体在有限的空间内充分发挥作用[14],采用“品”字形防护林结构。

对于树种配置,主要有纯林带和混交林带2种模式[15]。纯林带是指由同一树种组成的林带,栽植方便但容易形成通风结构,使用存在局限性。混交林带是由2种或2种以上树种组成的林带,能充分利用林地条件,具有良好的生态学稳定性,且抵抗灾害能力强、适用范围较广。因此采用混交林配置模式。

3.5 种植密度

树木的种植密度是影响防护林消浪作用的重要因素之一,主要体现在防护林宽度、株行距等对消浪效果的影响上。研究发现,10行以上的防护林带可以把堤外河槽7级的大浪削减成3级,3~5行间距为1 m左右的防护林带即可有效地防浪护堤[16]。对不同种植宽度下防浪林效果变化进行研究,发现宽度为10 m时,可消浪30%以上;宽度为30 m时,消浪接近70%;当宽度增加到50 m左右时,消浪系数的增加逐渐变为缓慢。

株行距对消浪效果的影响表明,当株行距为1 m时,消浪系数可达40%以上,且株行距每增加1 m,消浪系数减少5%~10%[17]。树木过于密集会造成营养失调,从而影响防护林的成活;过于稀疏会因为经常遭受风浪的侵蚀而变得相对脆弱,从而降低防护林的成活。根据实际的地理条件,建议防护林宽度30~50 m,株行距2~4 m较为适宜。

4 规划设计依据指标与评价方法

4.1 依据指标

4.1.1 树木特性指标。

考虑区域的自然条件和树木的生物特性,将树木特性指标分为耐水性、抗寒性、抗虫害性。耐水性根据树木在水下生存情况及生长状态划分为强耐水、中等耐水、不耐水;将树木所能生存的最低温度进行阈值划分,可将耐寒性分为强抗寒、中等抗寒、不抗寒;依据树种对根部虫害、干部虫害、枝梢虫害、叶部虫害和果实种子虫害的抵抗程度,将抗虫害性分为强抗虫害、中等抗虫害、不抗虫害。

4.1.2 防护功能指标。

堤岸防护林建设有助于达到防浪减灾、防风固沙、固土护堤等目的,并进一步美化环境,改善沿岸的自然面貌。因此,将固土能力、防风能力、防浪能力作为防护林防护功能指标。将单位体积内植物根系占有率进行阈值划分,将固土能力分为强固土、中等固土、弱固土;利用目测法、方格景框法、概率估测法以及间接模型法可测算防护林疏透度,并以此为根据将防风能力划分为强防风、中等防风、弱防风;防护林对同等强度波浪的削弱程度可作为防浪能力的评判依据,将其分为强防浪、中等防浪、弱防浪。

4.1.3 景观功能指标。

示范区周围城镇化程度高且人口密度大,防护林的建设使其成为沿岸居民游憩休闲、欣赏美景的重要场所。因此,将景观功能作为评价之一,进而将其划分为整体景观、局部景观和游憩功能。采用频度分析法、专家咨询法,结合可行性和代表性原则筛选出林分郁闭度、景观丰富度、景观复层结构表征整体景观;叶色、叶型,花色、花形,果色、果型,树冠和树干形状表征局部景观;可达性、游憩满意度、服务半径覆盖率表征游憩功能。

4.2 评价方法

对防护林体系的评价应保证客观性、真实性,因此将专家打分法、层次分析法、熵权法相结合。首先,运用专家打分法对上述的9个指标进行打分获得基础评价数据;其次,运用1~9标度法构造各指标层相对于上一层的判断矩阵,取专家评定的平均值作为最终判断矩阵,进而计算权重;再次,将指标统一转为正向指标并进行无量纲化处理,并利用熵权法确定客观权重;最后,依据最小信息熵原理用拉格朗日乘子法优化组合权重,进而得到综合评价值。通过综合评价值判断方案配置效果,即综合评价值越高说明配置方案越好。

5 初步建设及效果分析

5.1 树种选择

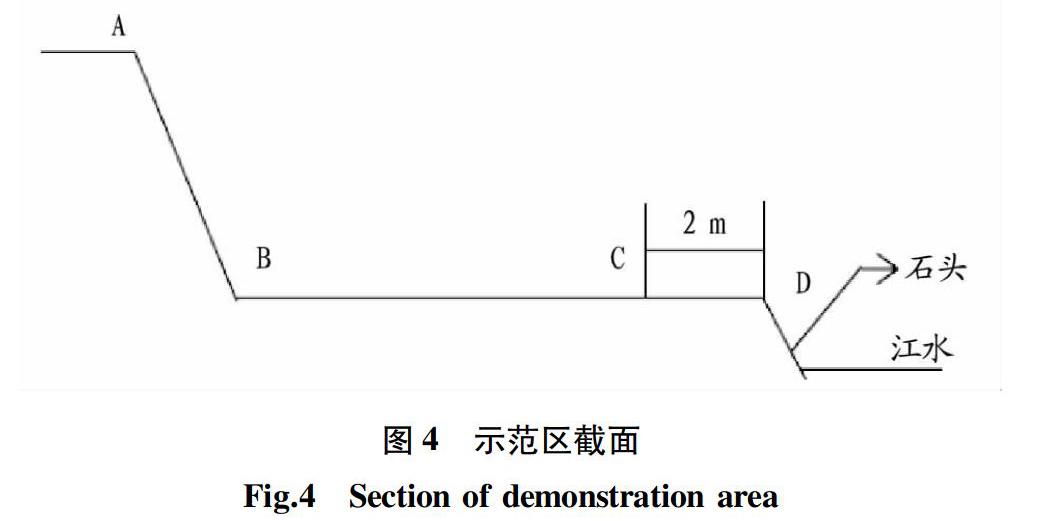

树种选择时应将地形特征考虑在内,示范区截面如图4所示, AB段的主要目的是固土护坡,BC段主要目的是防风、固土和消浪,CD段为临江区域,D点以下是雷诺护垫护坡结构。

对整个区域树种提出的要求是具备一定的耐寒性和良好的耐水性。AB段由于土层较浅、坡度较大,选择适宜的草本植物;BC段地势平坦,需要达到防风、固土和消浪的目的,选择乔、灌、草混搭的配置模式;CD段为距离江边2 m以内的区域,选择耐水湿的灌木及草本植物;CD段以下是雷诺护垫护坡结构,無法种植植被。

根据上述要求及指标,筛选出满足条件的乔木有旱柳、水曲柳、水冬瓜赤杨、白桦等;满足条件的灌木有灌木柳、茶条槭、金银忍冬、紫穗槐等;满足条件的草本有紫花苜蓿、波斯菊、蓝亚麻、蒲公英、小向日葵、青蒿、狗尾草、香蒲等。

5.2 规划设计

根据地形特征,在近水处以灌木、草本为主;在近路堤的坡面以草本为主;中部漫滩地段则以乔木为基体,将同种灌木成条状种植、同种草本成片种植形成多个斑块,并设计廊道贯穿整个区域以增加整体景观性。用AutoCAD软件在平面图上进行区划配置,如图5所示。其中绿色线条勾画的区域为植被种植区,红色线条填充区域为廊道,黑色及蓝色线条填充区域为原生植被保留区。以平面区划配置为基础,使用Lumion软件对乔、灌、草多种植被进行三维建模,形成示范区空间配置的三维规划效果全景如图6所示。

5.3 初步建设

首先对部分路堤坡面、河谷平原及漫滩采用穴状、块状清理法进行整地作业,以创造良好的土壤结构从而提高苗木移栽后的成活率。整地作业时尽量减少对原有植被的破坏。

整地后,将优选的苗木进行穴植。挖穴时,确定乔木种植间距为4 m×4 m,灌木种植间距为3 m×3 m;穴的大小为苗木干径的7~10倍。移栽时要求下不窝根,上不露原地径痕印(深1~2 cm),以防止土壤下沉根系外露。

移栽后的3年内均为防护林幼苗期,需通过除草、灌溉、修枝等方法促进主要树种在林带中占优势地位。苗木移栽时加入适量的保水剂并在当天进行首次灌溉;移栽后恰逢少雨期,为保证成活率在栽植后的第3~4天进行二次灌溉;7 d后进行第3次灌溉并封坑,防护林建设前后对比如图7所示。

5.4 初期效果分析

5.4.1 防护功能。

示范区堤岸防护林完成建设后,出现多次大风、降雨天气及江水漫过堤岸的情况。由于防护林建设初期,树木未达到郁闭状态,无法发挥其防风作用,因此仅对固土、消浪效果进行分析讨论。

对于固土能力,通过监测土壤流失情况表示。土壤流失量W=R×K×LS×C×P,其中,W为土壤流失量(t/hm2);R为降雨侵蚀力因子;K为土壤可蚀性因子;LS为坡长坡度因子;C为植被和作物管理因子;P为土壤保持措施因子[18]。经多次测算,发现建设初期草本植物迅速生长并发挥固土作用,固土能力较建设前增加约45%。

防护林的消浪效果常用消浪系数K=H0-HH0×100%来表示,其中H为削减后波高;H0为初始波高。消浪系数可反映防护林对波高的削减程度,消浪系数越大表明消浪效果越好[17]。在2018年8—9月期间3次水位高时,对防护林建设后江水漫堤时浪高进行监测计算,得到平均消浪系数,由于防护林建设初期树木径级较小,未能充分发挥消浪作用,消浪能力仅比建设前提高约26%。

5.4.2 植物多样性。

植物多样性是防护林建设水平的一个重要标志,既能提高防护林体系的景观性,也能增强防护林的抗干扰能力和稳定性。植物多样性可用种的数目和全部种的个体总数表示,如Margalef指数D=S-1lnN(S为物种数,N为全部种的个体总数)[19];也可用种的数目、全部种的个体总数及每个种的个体数综合表示[20],如Shannon-Wiener指数H=-Si=1(PilnPi)(S为物种数,Pi为第i个物种个体数与全部种个体总数的比值)。对建设后示范区内植物种数和个体数进行统计并计算Margalef指数和Shannon-Wiener指数分别为1.34和2.05,植被种树及个体数较建设前均显著增加,增强了防护林的多功能效应。

5.4.3 景观效益。

防护林建设初期,林分未能形成郁闭但乔-灌-草的配置方案使景观丰富度和景观复层结构大幅提高,从而改善区域整体景观性;不同植被的区划配置增加了示范区斑块数量和局部色彩丰富度,进而提高了示范区及周边地区的观赏性;示范区景观的改善吸引大量人群前来散步、骑行、拍照等,提高了此区域的游憩功能,充分发挥了防护林的景观作用。

6 结论

(1)在遵守《中华人民共和国防洪法》的前提下,防护林规划设计基本原则还应包括因地制宜、因害设防原则,乡土植被为主原则,具备满足防护要求特性的原则,多功能原则。

(2)防护林建设时,林带走向与主害风方向垂直为最佳,也可与主害风方向呈45°;林带间距应以树高的20倍为基础进行调整;林带结构以疏透型,且疏透度以0.35~0.50为宜;林带配置时应多选用“品”字形混交林模式;种植密度则以宽度30~50 m,株行距2~4 m较为适宜。

(3)防护林规划评价指标体系由3个指标层9个指标构成,指标层为树木特性指标、防护功能指标、景观功能指标,指标包括耐水性、抗寒性、抗虫害性、固土能力、防风能力、防浪能力、整体景观性、局部景观性和游憩功能。评价优化首先运用层次分析法确定指标主观权重,其次运用熵权法确定客观权重,最后确定组合权重及各方案综合评价值。

(4)筛选适宜植被,使用AutoCAD、Lumion软件进行二维、三维规划,并以此为参考进行施工建设。从防护功能、植物多样性、景观功能对示范区建设初期效果进行分析发现:固土能力增加约45%,消浪能力增强约26%,植被种数与个体数大幅增加,观赏性及游憩功能明显提高。防护林建设对沿江地区防护功能、景观效果的提高起重要作用,并为松花江干流流域防护林建设提供参考依据。

参考文献

[1] 陈百忠,梁书艳.松花江干流依兰段堤防消险加固有关问题的探讨[J].水利天地,2006(8):10-11,46.

[2] 李晶洁,郭彦秋,张韬鹏.浅析松干堤防两林建设在防洪中的作用[J].黑龙江水专学报,2002,29(1):77-78.

[3] 孙龙,李俊涛,刘强.中国城郊防护林研究进展[J].防护林科技,2008(6):27-30.

[4] 张国生,赵多强.对辽西北部地区农田防护林规划设计与营造的几点意见[J].辽宁林业科技,1996(4):17-19,12.

[5] 杨永红.东川砾石土地区植被固土护坡机理研究[D].成都:西南交通大学,2006.

[6] 刘永萍,鲁天平,郭靖.环塔里木盆地林果防护林规划设计[J].南方农业学报,2011,42(11):1382-1386.

[7] 敖展雄.乐清市沿海防护林建设规划研究[D].杭州:浙江农林大学,2012.

[8] 彭超.节水型城市防护林景观营造研究[D].长沙:中南林业科技大学,2014.

[9] 康立新,林华顺,蔡顺章,等.关于农田林网主林带走向的探讨[J].林业科技通讯,1980(11):15-17.

[10] 封斌,高保山,麻保林,等.陕北榆林风沙区农田防护林结构配置與效益研究[J].西北林学院学报,2005,20(1):118-124.

[11] 朱乐奎,刘彤,郑波,等.基于防护保证率的农田防护林林带间距调控[J].农业工程学报,2016,32(4):185-190.

[12] 付亚星,王乐,彭帅,等.河北坝上堤岸防护林防风效应及类型配置研究[J].水土保持研究,2014,21(3):279-283.

[13] 姜凤岐.防护林经营学[M].北京:中国林业出版社,2003:2,16,18,128-130,149.

[14] 朱教君.防护林学研究现状与展望[J].植物生态学报,2013,37(9):872-888.

[15] 朱教君,姜凤岐,范志平,等.林带空间配置与布局优化研究[J].应用生态学报,2003,14(8):1205-1212.

[16] 吉红香,黄本胜,邱秀云.植物消波消浪研究综述[J].水利水运工程学报,2005(1):75-78.

[17] 王建婷,董增川,徐伟,等.嫩江干流防浪林消浪影响因素分析[J].河海大学学报(自然科学版),2018,46(1):30-36.

[18] 张敏亨.浅谈水土流失预测的常用计算方法[J].科技资讯,2007(35):244-245.

[19] 孙军,刘东艳.多样性指数在海洋浮游植物研究中的应用[J].海洋学报,2004,26(1):62-75.

[20] 王晶,焦燕,任一平,等.Shannon-Wiener多样性指数两种计算方法的比较研究[J].水产学报,2015,39(8):1257-1263.