山东省苍峄铁矿带后期改造与找矿方向分析

2019-08-23安茂国

安茂国

(山东省鲁南地质工程勘察院,山东 兖州 272100)

0 引言

苍峄铁矿带位于枣庄市市中区和临沂市兰陵县交界部位,为一套沉积变质型条带状硅铁质建造,是山东省典型的“鞍山式”铁矿成矿带[1-2]。铁矿赋存于新太古代泰山岩群变质基底中,强烈的变质变形作用和多期次的构造运动,致使基底原始成矿建造遭受不同程度地变形破坏,后期改造作用剧烈且复杂[3-5]。以往勘查工作侧重于各区段浅部矿体特征和规模的控制评价,对矿带赋存规律和找矿方向的研究存在不足,现区内露头及浅部矿体已基本查明,其深部及外围隐伏资源潜力巨大[6-9]。因此,认真分析和总结区内控矿构造特征和规律,并开展找矿方向研究,已成为区内开展隐伏矿勘查工作需要解决的主要地质问题①山东省鲁南地质工程勘察院,山东省苍峄铁矿带矿田构造及找矿方向研究报告,2017年。。该文拟从基底构造对矿带的后期改造入手,对该区铁矿的找矿方向开展分析探讨。

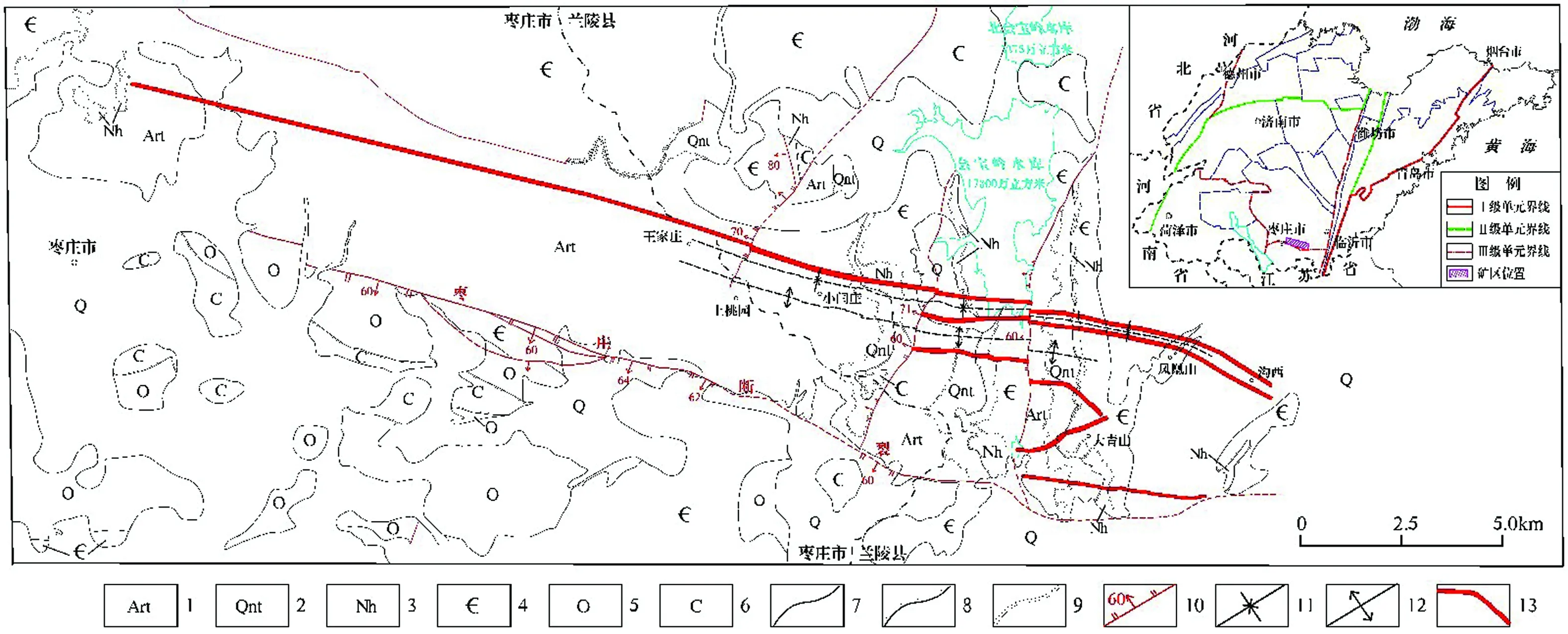

1—新太古界;2—青白口系;3—南华系;4—寒武系;5—奥陶系;6—石炭系;7—整合地质界线;8—平行不整合;9—角度不整合;10—断层及产状;11—向斜轴部;12—背斜轴部;13—铁矿体图1 苍峄铁矿带区域地质简图

1 区域地质概况

该区大地构造位置地处华北板块(Ⅰ)鲁西隆起区(Ⅱ)鲁中隆起(Ⅲ)尼山-平邑断隆(Ⅳ)之尼山凸起(Ⅴ)南缘,尼山凸起与枣庄断隆(Ⅳ)峄城凸起(Ⅴ)交会部位,枣庄断裂的北侧[10]。区内地层由老至新发育有新太古代泰山岩群山草峪组,新元古代青白口系、南华系,古生代寒武系、奥陶系、石炭系及新生代第四系等[11](图1)。其中泰山岩群山草峪组为区内古老结晶基底,岩层广泛发育,厚度巨大,为一套以黑云变粒岩为主,夹多层云母片岩、磁铁石英岩和浅粒岩的沉积变质建造,“鞍山式”铁矿带即赋存于该变质岩系中,含矿岩石为磁铁石英岩[12]。区内经历了漫长的地质历史,多期次的构造运动留下了丰富的构造形迹。沉积盖层多呈单斜产出,其分布明显受断层构造的控制,基底岩系发育褶皱构造,在岩层中表现为紧闭褶皱正、倒韵律层的重复出现[13]。由基底含矿岩系组成的复式褶皱控制了苍峄铁矿主要含矿带的展布,并受后期断层构造破坏,致使矿体扭曲、错断现象较为普遍。

2 基底构造特征

区内基底构造可分为褶皱构造和断层构造两类:褶皱构造为成矿后的赋矿构造,断层构造为成矿后的破坏构造,破坏了赋矿构造及矿体的连续性,间接控制了铁矿体的赋存和分布。

2.1 褶皱构造

区内基底发育一系列轴向近EW的复式褶皱(图2),为区域尼山-白彦背斜南翼的二级褶皱。向斜和背斜相间连续展布,近平行产出,自北向南依次发育太白向斜、石闫背斜、辛庄向斜和后大窑背斜,造成铁矿含矿带的重复出现[14]。其内局部发育次级小褶皱,控制了支脉矿体的展布。区内褶皱均表现为向西倾伏的特征,背斜枢纽总体具西倾现象,另自西向东向斜两翼矿带间距变窄,背斜两翼矿带间距加大亦佐证了褶皱带的西倾。根据查明矿床特征对赋矿褶皱认识如下:

太白向斜:为一不对称紧密褶皱,展布于太平村—白水牛石一带,在东石门断层以西出露北翼,向东被沉积盖层覆盖,轴向长度大于20km。褶皱走向275°~285°,与岩层片理一致。轴面倾向N,倾角80°,两翼倾角北陡南缓,北翼倾角65°~88°,南翼倾角33°~80°。向斜枢纽自东向西平缓倾伏,倾伏角约3°~6°。向斜北翼赋存第1含矿带,南翼赋存第2含矿带,其核部由黑云变粒岩组成[15]。两翼矿带中浅部具相向闭合趋势,下部近于平行直立,尚未发现向斜转折端。近轴部发育次级褶皱。

石闫背斜:位于太白向斜之南,为一大致对称的宽缓褶皱。于东石门附近出露地表,向东受正断层阶梯抬升,核部受剥蚀仅发育两翼,并多被盖层覆盖。向西隐伏于基底之下,背斜形态保存完整,经小闫庄、上桃园,并可能继续向西延伸,长度达12km以上。褶皱走向275°~290°,两翼大致对称,倾角33°~52°。背斜枢纽向西平缓倾伏,倾伏角约3°~4°。背斜北翼赋存第2含矿带,南翼赋存第3含矿带,在东石门断层以西两翼矿带连续产出。背斜之上局部发育次级小褶皱。

辛庄向斜:位于石闫背斜东南部,为一不对称紧密褶皱。展布于小新庄—土山一带,白水牛石断层两侧,长度大于5.0km。褶皱走向近EW,轴面倾向S,倾角约75°,两翼倾角北缓南陡,北翼倾角45°~70°,南翼倾角较陡,总体表现为断层以西呈北倾,断层以东直立或倒转南倾,倾角72°~90°。向斜北翼赋存第3含矿带,南翼赋存第4含矿带。向斜枢纽向西明显倾伏,其转折端在东端抬起剥蚀,致使第3、第4含矿带向东呈尖灭闭合特征。

后大窑背斜:位于辛庄向斜南部,为一不对称紧密褶皱,展布于白水牛石断层两侧,长度大于5.0km。断层以西隐伏于基底之下,形态保存完整,断层以东核部剥蚀仅余两翼。褶皱走向近EW,轴面倾向S,倾角约80°,两翼倾角北陡南缓,北翼上部N倾,下部倒转S倾,倾角75°~90°,南翼倾角46°~60°。背斜北翼赋存第4含矿带,南翼赋存第5含矿带,在白水牛石断层以西背斜枢纽向西倾伏,转折端处矿带具减薄折断特征。

1—太古代基底;2—断层及产状;3—向斜轴部;4—背斜轴部;5—铁矿体图2 苍峄铁矿带基底构造与矿体分布图

2.2 断层构造

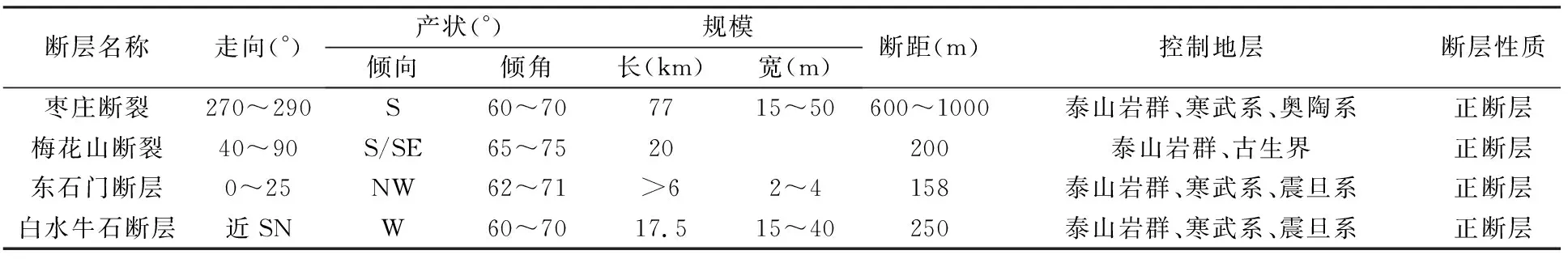

区内断层构造较为发育,均受枣庄断裂及梅花山断裂(北部区外)两大区域断裂控制,发育次级分支构造。断层性质以正断层为主,按其走向可分为NNE、NE、NEE、NWW、NW向5组[16],倾向以NW、W、SW向为主,倾角多在60°~80°左右。次级断层中规模较大的自东向西有东石门断层和白水牛石断层,为横切矿体的主要断层,对控矿褶皱具明显错断破坏作用,其走向属NNE向、倾向W,倾角60°以上,断层性质皆为东盘上升,西盘下降的正断层,自东向西呈阶梯下落,次级断层两侧发育与其平行或斜交的再次级断层,走向以NE向为主,组成以主断层为主的几个断层群。主要断层特征简述如下(表1):

表1 区域断层构造特征

枣庄断裂:为区域性主干断裂,由矿区南部通过,东西横贯全区。断层走向NWW,倾向S,倾角60°~70°,为高角度正断层[17],延伸长度约77km。区内多为第四系残坡积覆盖,断续出露,局部见有构造角砾岩带,据工程揭露,角砾岩带宽度一般为15~50m,局部可达500m,角砾成分以断层两盘岩石为主,主要有角砾状石英砂岩、黑云变粒岩、页岩等。断层北盘抬升南盘下降,南盘为寒武纪、奥陶纪地层,北盘主要为新太古代泰山岩群及少量元古代土门群地层,垂直断距达600~1000m。苍峄铁矿带均分布于枣庄断裂之北。

东石门断层:南起枣庄断裂,北至老书房并延出区外,断层走向南段为25°,北段总体为0°,长度大于6.0km,具波状弯曲。倾向NW或W,倾角62°~71°,为西盘下降东盘上升的正断层,使西盘寒武系、震旦系与东盘泰山岩群接触。断层破碎带一般宽2~4m,最宽达14m,其内断层泥和角砾岩发育,角砾成分主要为黑云变粒岩、磁铁石英岩、页岩、灰岩等,次棱角状,少数呈压扁透镜状。西盘断面附近地层牵引现象明显,地层走向与断层走向一致,倾角在30°以上。该断层垂直断距约158m,切割了太白向斜、石闫背斜及其控制的铁矿带,对铁矿体破坏较大,致使断层西盘矿带埋深增大,东盘抬升,向斜两翼矿带间距变窄,背斜核部剥蚀两翼矿带断开。

白水牛石断层:位于东石门断层东部,走向近SN,南起枣庄断裂,向北延出区外,区域长度达17.5km。南部为第四系覆盖,北部断续出露,呈舒缓波状延伸。断层倾向W,倾角60°~70°,为右行张扭性高角度正断层,使西盘寒武系与东盘泰山岩群接触。断层破碎带宽15~40m,构造角砾岩、碎裂岩、断层泥等发育,角砾成分主要为灰岩、石英砂岩、黑云变粒岩,角砾多呈次棱角状,一般砾径1~5cm,泥质、硅镁质胶结良好。断层切穿了含矿褶皱及铁矿带,水平断距约180~260m,垂直断距250m左右,对矿带具明显破坏作用。

3 矿带特征

苍峄铁矿带西起枣庄卓山,东至苍山向城,全长约31 km[18],矿体呈层状、似层状赋存于泰山岩群山草峪组中,产状与围岩片理一致,其展布形态受基底褶皱构造控制。带内自20世纪50年代以来陆续开展了不同程度的勘查工作,先后发现和评价了多个大、中型铁矿床,探求铁矿石资源量逾9亿t,现尚未完全控制该矿带的延长和延深规模。

该文依据褶皱构造对主矿带产出形态的控制,将苍峄铁矿划分为5个主含矿带,各含矿带近于平行,走向275°~290°,自北而南编号为第1~5含矿带(图2,表2),其中第1含矿带为主要含矿带,其赋存矿层厚度较大且延伸稳定,其他矿带稍差。主控矿褶皱之上的支脉矿体多受次级小褶皱控制,呈透镜状、似层状的单斜形态产出,规模较小且产出不稳定,其深部及外围资源前景有限,该次不再对其控矿因素开展分析,故未参与矿带划分。

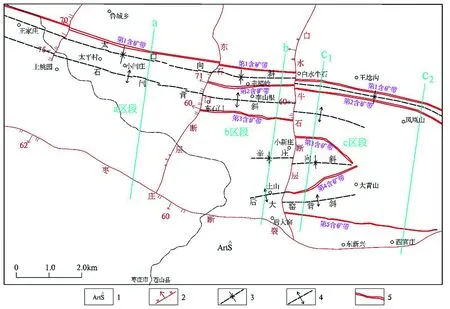

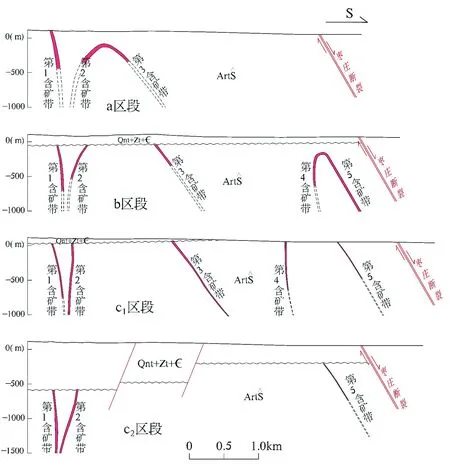

因控矿褶皱受后期断层分割错断,致使各矿带自西向东呈阶梯状抬升剥蚀,矿带展布形态不同。故以主断层为界,将各含矿带自西向东分为3个区段(图3):①东石门断层以西区段(a区段);②东石门断层—白水牛石断层区段(b区段);③白水牛石断层以东区段(c区段)。

3.1 第1含矿带

为该区主要含矿带,赋存于太白向斜北翼,长约31km,横贯全区。矿带呈陡倾斜层状产出,倾向S,倾角一般为67°~89°,局部近直立。沿倾向控制延深多为300~500m,局部达800m。该含矿带自下而上包含3个矿层,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿层,其中第Ⅱ、Ⅲ矿层厚度较大,且延伸稳定,第Ⅰ矿层局部发育,分布不稳定,含矿带内矿层总厚度多在12.33~26.00m之间。该矿带东段较厚,向西延伸渐薄,其内Ⅱ、Ⅲ矿层自东向西亦具渐薄特征。

第1含矿带发育3个区段:a区段发育Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ含矿层,矿层长21km,控制延深小于500m,控制标高多在-400m以浅[19]。该区段多为露头矿体,矿层厚度自东向西渐薄;b区段发育Ⅱ、Ⅲ两个含矿层,含矿层长2.8km,其西部出露地表,东部隐伏产出,矿层厚度较稳定;c区段发育Ⅱ、Ⅲ含矿层,含矿层长大于6.5km,多隐伏于盖层之下,自西向东埋深增大,厚度具减薄特征,该区段东部矿层控制标高已达到-1474 m[20],为苍峄矿带最大控制深度。

3.2 第2含矿带

赋存于太白向斜南翼即石闫背斜北翼,分布于第1含矿带以南200~550m,控制长度约12km。与第1含矿带相向而倾,矿带倾角向东变陡,间距自西向东逐渐变窄。含矿带中矿层一般为2层,各区段控制延深规模与第1含矿带相当。发育3个区段:a区段主要控制有小闫庄铁矿北翼,为隐伏矿床,发育核部,矿带倾角自上而下由缓变陡,厚度稳定,在20m左右,含矿层向西仍有稳定延伸,长度大于2.7km;b区段含矿层长2.8km,其核部被剥蚀,出露翼部矿体,倾角一般为45°~68°,厚度变化较大,具膨胀夹缩特征;c区段倾角在60°~89°之间,含矿层产出特征及控制程度与第1含矿带相当。

3.3 第3含矿带

赋存于石闫背斜南翼即辛庄向斜N翼,位于第2含矿带之南,一般含2个矿层。也可分为3个区段:a区段为小闫庄铁矿南翼,与第2含矿带在核部相连,与北翼对称产出;b区段倾向S,倾角45°~58°,产出稳定;c区段含矿层长2.0 km,西部控制标高已达到-1400m,向东渐薄尖灭,向深部有厚度减薄、品位贫化的趋势。

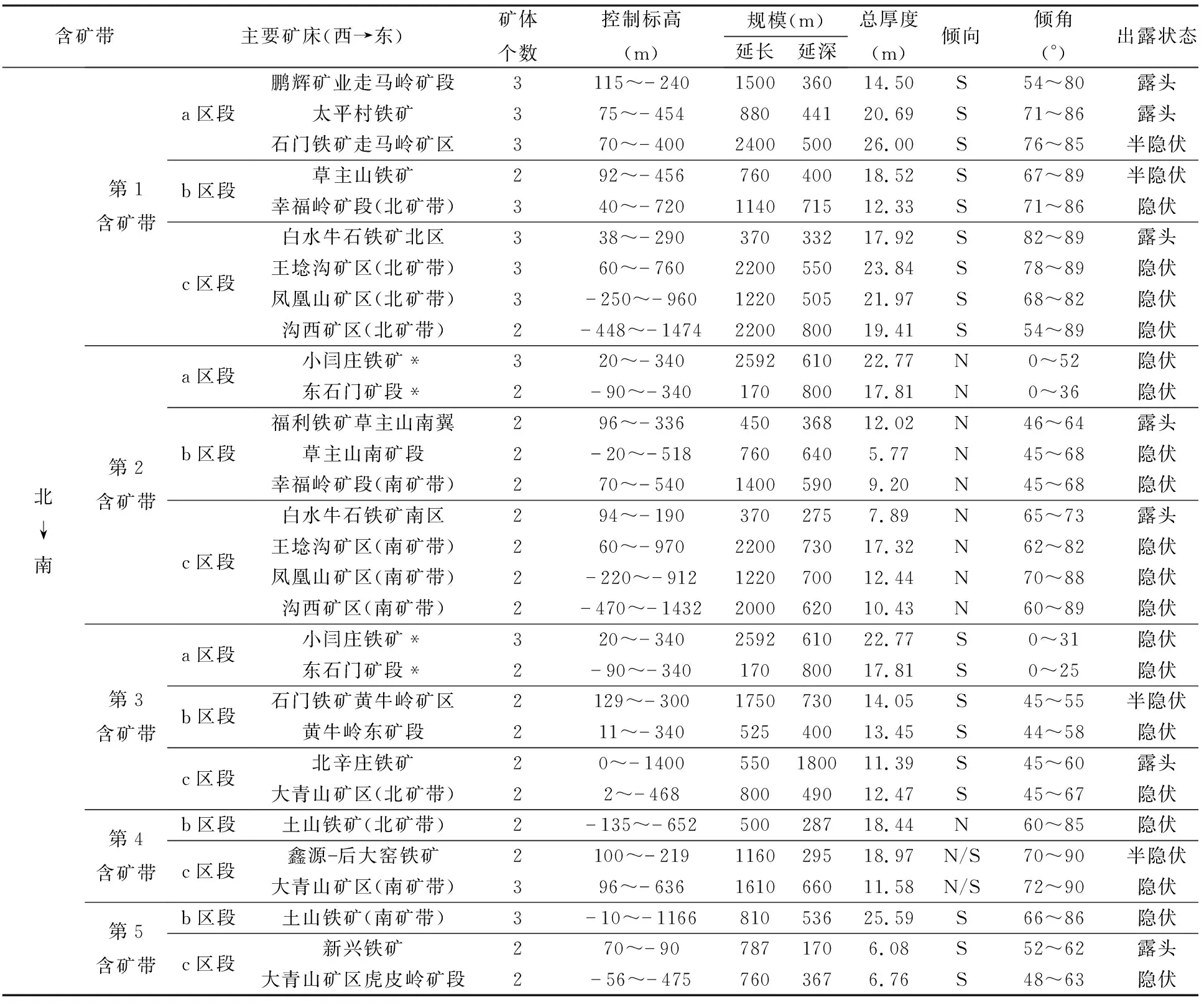

表2 苍峄铁矿带主要矿床赋存特征

*指赋存于2个相邻含矿带、呈背斜状态连续产出的矿床。

3.4 第4含矿带

赋存于后大窑背斜北翼,以白水牛石断层为界,发育b、c两个区段:b区段为土山铁矿北矿带,N倾,倾角60°~85°,向西控制长度仅0.5km;c区段由西至东趋于直立并倒转南倾,走向趋于NE向,与第3含矿带聚拢尖灭,长约2.4km。

3.5 第5含矿带

赋存于后大窑背斜南翼,亦发育b、c两个区段:b区段为土山铁矿南矿带,S倾,倾角66°~86°,控制长度0.8km,厚度变化大,南侧发育多个支脉矿体;c区段含矿层长约4.5km,S倾,倾角45°~63°,沿走向延伸稳定,其东端尚未完全控制,推测与枣庄断裂交会尖灭。

4 后期改造恢复

如各区段矿带横切剖面图所示(图3),受东石门断层、白水牛石断层的后期改造破坏(图2),原始控矿褶皱被切割错断,自东向西呈阶梯式断落,其东盘抬升剥蚀严重。另因控矿褶皱向西倾伏,褶皱自西向东剥蚀程度进一步加大,而自东向西控矿褶皱形态趋于完整。结合各区段矿带赋存特征,对区内控矿褶皱在断层构造破坏前的原始形态进行恢复重建(图4)。

图3 苍峄铁矿各区段矿带横切剖面示意图

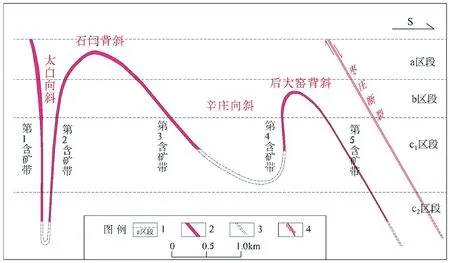

1—各区段矿带剥蚀面;2—已发现矿体;3—预测深部矿体;4—断裂构造位置图4 苍峄铁矿基底褶皱构造恢复重建图

经褶皱构造恢复,可见区内太白向斜、石闫背斜、辛庄向斜和后大窑背斜为连续产出的复式褶皱,验证了该文对区内褶皱构造特征的认识。因褶皱构造向西倾伏,致使辛庄向斜向东剥蚀缺失,石闫背斜和后大窑背斜向西隐伏深潜,并有继续向西延伸的可能。

5 找矿方向分析

通过研究区内断层构造对控矿褶皱构造及含矿带的改造破坏,并对原始控矿褶皱构造进行了恢复重建,从而对区内泰山岩群基底构造的轮廓有了浅显的认识。据此,根据控矿褶皱的展布形态,对研究区今后铁矿找矿方向进行粗略分析:

5.1 太白向斜赋矿远景区

太白向斜内赋存的第1,2含矿带为该区主要含矿带。经东段沟西矿区钻探验证,太白向斜矿带沿倾向已控制到-1474m标高[20],控制斜深达800m,矿体厚度、品位产出稳定,其深部尚未封闭。而带内西部矿区控制标高多在-400m以浅,控制斜深多在500m之内,故太白向斜深部仍存在巨大的找矿空间,为区内重点找矿方向之一。另物探、钻探资料表明,向斜含矿带沿走向向东仍有延伸,应继续追索查明远景。

5.2 石闫背斜赋矿远景区

石闫背斜在东石门断层以西隐伏产出,背斜向西倾伏,埋深增大。并可能受西部基底断层切割,向西继续呈阶梯式断落,使矿带赋存加深。近年来在小闫庄铁矿西部东长汪地区进行的钻探已证实了背斜矿带向西的延伸,故石闫背斜控制的第2,3含矿带在断层以西隐伏区内具有巨大的找矿空间,是区内另一个重点找矿方向。

5.3 后大窑背斜赋矿远景区

白水牛石断层以西,后大窑背斜控制的第4,5含矿带有继续向西延伸的可能,是区内隐伏找矿的另一个方向。但因向西延伸与枣庄断裂趋于交会,其赋存的完整程度有待大深度物探及钻探的进一步验证。

6 结语

该文结合苍峄铁矿带已查明矿床特征,对区内基底褶皱构造和断层构造开展了分析研究。从断层构造对控矿褶皱及含矿带的后期改造入手,对原始控矿褶皱进行了恢复重建,进而对区内深部及外围的找矿前景进行了分析,指明了找矿方向。

上述分析为笔者近年来在苍峄地区开展铁矿勘查工作所形成的浅显认识,矿带划分与前人按原始沉积变质层序分带存在差异,其真实的改造过程和演化历史也要更为复杂,该文仅从局部改造分析入手,尚有许多片面和不足之处,愿与各位地质同仁共同探讨提高。