多民族共生村落农户居住空间满意度研究以云南省洱源县郑家庄为例

2019-08-22涛a君b李立晓a王若菲a陈长瑶

王 涛a,李 君b,李立晓a,王若菲a,陈长瑶

(云南师范大学 a.旅游与地理科学学院;b.经济与管理学院;c.泛亚商学院,云南 昆明650500)

1 引言

农户居住空间是乡村地域范围内农户居住行为与其所在自然、社会、经济和文化相互作用的结果,是地域空间属性的特征表达[1],是农户接触最多、最直接的活动场所[2]。作为居住空间选择的直接参与者,近20年来农户获得较为自由的行为空间,多元化与个性化的空间需求成为适应新时期发展的必然选择[3]。居住空间选择不仅受到农户对内外空间居住实体的需求限制[4],还受到社会政治经济发展因素的影响[5]。因此,居住空间选择是农户生产生活所需物质和非物质的有机结合体,是一个较为复杂的动态系统过程[6,7]。在当前城镇化和新农村建设的背景下,农户居住空间选择特征和驱动因素的研究成为建设新农村的全新视角[8],而农户居住空间满意度研究则是反映农户的居住效应,体现人本关怀,是反馈新农村建设效果的重要内容。

自20世纪60年代以来,国内外关于居住空间的研究主要集中在城市区域[3],研究视角和方式呈现多元化。对国外研究而言,在定性研究的基础上逐步过渡到定量分析,从宏观聚落空间演变转变为微观个体居住空间行为选择研究。如Palej[9]等从微观视角构建了美国威斯康星州沿湖居住区人性化模型,对居民感知下的社区服务问题和景观环境不足提出了整改建议;Michelson[10]经过4年多的追踪调查,刻画了加拿大多伦多600多户家庭迁居意愿与居住空间行为的内在联系;Innes[11]等借助GIS空间分析工具,将居住环境数据和属性进行融合分析,从空间上证实居住环境与居住行为选择的引力大小。

在国内,农户居住空间研究始于20世纪90年代,主要集中在农户居住空间的内涵、理论框架和评价方法等方面[12-15]。随着我国城镇化进程的加快,学者们对居住空间的布局及其影响因素的分析逐步深入,主要从农户主体感受出发,评价农户居住空间的满意度。如李伯华[16]通过构建计量模型,论证了乡村地区农户居住空间的满意度与自然、社会经济发展之间存在较大的联系;阳路平[17]、杨宗英[18]、刘晓君[19]、张斌斌[20]等探讨了农户行为的演变压力和引力因素的关系、灾后重建区的居民感知、公租房居民的环境感知与居住意愿、棚户区改造下居民满意度评价的现代化转型新途径研究等。近年来,张志斌[21]等借助ARC/INFO和GIS平台,从时空上分析了居民感知下的住宅价格与人居环境满意度之间存在显著的正相关关系。

总体上,国内外从微观实证研究农户居住空间的成果略显不足,国外研究主要在后城市化背景下进行,相关理论与成果不一定与我国的国情相适应[22]。此外,新农村建设和“精准扶贫”等国家政策的实施使农户行为心理发生变化,成为影响农户居住空间选择不可忽视的因素。

郑家庄地处高原平坝区,是茶马古道和滇藏线的中转站,成为各民族交流汇聚的地方,形成了以汉族、白族为原驻民族,藏族、傣族、彝族、纳西族、傈僳族7个民族融合共生的独特多民族文化走廊。这里民族分布最集中、文化多样性最突出、民族经济类型分异最明显,同时也是各民族和谐稳定关系保持最具代表性的区域。近年来,农村发展处于转型的关键时期,农户居住空间的功能和性质发生了转变,由传统同质型农户向异质型农户转变,使居住空间选择变得多元化和复杂化。如何从微观方面入手,优化多民族共生区农户居住空间的有效性和共享性,重新审视农户居住空间选择,以实现人地关系和谐发展。

本文以多民族共生村落云南省大理市洱源县郑家庄为例,通过3S+PRA(参与式农村评估法)方法,对郑家庄农户居住内外空间和社会环境满意度进行问卷调查,通过遥感影像建立农户空间属性数据库,结合农户意愿和农户居住空间分布现状,对其多民族农户居住空间满意度评价进行分析,以期对郑家庄农户居住空间优化和各民族和谐共生发展奠定基础。

2 研究区概况

郑家庄位于云南省大理市洱源县西南方向的三营镇,地势西南低东北高,平均海拔约2087m,土地总面积1.22km2,属于典型的高原平坝区(图1)。

图1 研究区位

据《云南通志》记载,郑家庄是忽必烈出征讨伐大理时两名郑姓军官带领部队驻守在此处,军队在这里繁衍生息,故得名郑家庄[23]。郑家庄是通往吐鲁番的主要通道,由此成为滇藏线和茶马古道上各民族汇聚与交流的地方。在漫长的发展历程中,形成了汉族和白族为原驻民族,藏族、傣族、彝族、纳西族、傈僳族7个民族融合共生的独特多民族文化走廊。截止2017年7月,郑家庄共有128户525人,其中汉族64户、白族28户、藏族24户、傣族6户、彝族3户、纳西族2户、傈僳族1户,形成了一个典型的多民族聚居村。

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源

本文以郑家庄为调研对象,于2017年5月进行考察并对农户进行预调研,在预调研的基础上,2017年8月再次进行调研,采用参与式农村评估法(PRA)中的SSI(半结构式访谈)方法,对调研员统一培训后进行正式调研。主要采用逐个农户访谈、关键知情人(村干部、退休教师等熟悉研究区情况的人员)深度补充访谈的方式,收集上级单位(所属行政村、建制镇)统计数据、资料等。为了确保问卷准确性与全面性,入户调研对象主要为户主或其配偶,村干部问卷主要为村委会主要负责人和村民小组组长,户均访谈时间40—70min。

本次调研共发放调研问卷128份,收回有效问卷110份,有效率达到85.9%。依据民族属性的不同,将研究区农户分为汉族、藏族、白族和其他民族(傣、彝、纳西、傈僳)4类,对问卷进行整理,通过Loca Space Viewer影像和Google Earth一一对应获取2017年7月农户住宅地理坐标和宅基地矢量地图,结合GIS建立不同民族的空间属性数据库。

评价指标体系的建立:农户居住空间是由多种要素构成的复杂系统,反映人地关系的协调性,结合当地多民族共生实际情况,确定农户居住空间指标体系为住宅外部空间、住宅内部空间和社会环境3个部分,共选取12个指标。住宅外部空间是农户居住区位选择的首要条件,包括出路与交通、风水布局、排水便利性和耕作便利度等。交通通达度越高、民族性保持越完整、排水性能越高、距离耕作半径越短的地区往往是农村居民点的最佳选择。住宅的内部空间是农户居住空间选择的基础条件,包括住宅面积、宅基地大小、房屋结构与用途、住宅利用率,住宅面积要与家庭人口相适应,宅基地面积、房屋结构与用途和住房利用率要满足人们生产生活的基本需求。社会环境则是农户居住空间选择必不可少的条件,包括邻里关系、文化教育、公共基础设施和政府规划,多民族地区农户邻里关系、方便孩子上学、基础设施齐全和政府规划越好越能成为农户居住空间选择首要考虑的地区。

调查问卷的设计:通过研读相关资料,结合郑家庄多民族共生区的实地情况,问卷设计紧扣“人地关系”协调理论和多民族共生理论,紧紧围绕农户自身和社会需求来设计,问卷主要内容分为住宅外部空间、住宅内部空间和社会环境满意度3部分,又细分为12个指标,并将满意度分为很满意、满意、一般、不满意和很不满意5个等级,分别赋予5、4、3、2、1的分值。

3.2 研究方法

层次分析法与权重的确定:本文采用层次分析法和问卷调查相结合的方式来确定各评价指标权重,以提高结果分析的准确性。即采用统计分析法(Delphi)[24],通过对不同专家的咨询,建立判断矩阵,分层对指标进行比较和修改,再进行一致性检验,最终确定郑家庄农户居住空间评价指标权重值(表1)。

表1 农户居住空间指标体系及权重

综合评价方法:针对主要影响郑家庄多民族共生区农户居住空间的满意度的评价指标,经研究确定农户居住空间满意度综合评价值,计算公式为:

(1)

式中,F为调研区的综合评分;i=1,2,…,n;Qi为第 i个单个评价因子的分值;Wi为第i个评价因子的权重值。

农户满意度对观测变量的评判:在问卷梳理过程中,先对郑家庄多民族共生区问卷进行分类统计,计算公式为:

(2)

式中,Qi为第 i个指标的满意度平均值;Mi为i指标的评分;Ni(i=1,2,3,4,5)为评分Mi的评价人数;n为调查问卷的总样本量。得到各观测变量Qi的满意度分值后,再进行公式计算。计算公式为:

(3)

式中,Pi为农户对单个观测变量的满意度得分;Xi(i=1,2,3,4,5)为有效问卷中选择很满意、满意、一般、不满意和很不满意的样本数量。本文首先进行标准化得到各观测变量满意度得分,然后再转化成百分制。参照城市宜居满意度分组方法[24,25],设计农户居住空间5级满意度分级标准,见表2。

表2 郑家庄农户居住空间满意度分级

4 结果与分析

4.1 农户居住空间满意度总体差异分析

农户居住空间满意度是农户对现有居住空间环境的感知,能直接体现居住空间组合效度。通过对多民族共生区农户居住空间满意度分值计算和分析(表3)可知,郑家庄农户居住空间整体满意度为81.42分,属二级满意度。其中,社会环境满意度最高,内部居住空间、外部居住空间满意度次之。具体表现为:①农户对外部居住空间的出路与交通、排水便利性和耕作便利度都在80分以上,满意度较高,风水布局满意度最低仅为59.09分,表明多民族共生区农户居住空间的调整适应了人—地关系的改变,布局以交通区位指向为主,沿村干道延伸,形成两横两纵的“井”字形分布格局,由分散向局部集中,呈现有序化的空间分布形态。随着经济的不断发展,交通环境、水利设施等基础条件的改善,降低了农户对耕地的依赖性,改变了传统民族地区农户“以地为生”的生计方式,各民族间经济与社会联系不断强化,显著影响到农户居住空间的方位布局与扩张速度,故满意度较高。但由于外迁民族为融入到当地民族中,住宅外部空间风水布局呈现统一化布局,对本民族风水文化逐渐淡化是造成住宅外部风水布局满意度较低的因素之一。②农户对居住内部空间的住宅面积和宅基地大小满意度在80分以上,住宅结构与用途、利用率在74分以上,整体满意度属中等水平,表明郑家庄原驻民族具有强大的包容心,接纳其他民族迁入,这种接纳突出表现在自然条件相对约束的前提下,仍能较合理地对其居住空间进行重新再分配与优化。在宅基地划拨上,外迁民族农户和原村农户对其居住空间诉求得到了“公平一致”的对待,藏族与其他4个民族迁入民族户均宅基地面积与建筑面积均高于汉族、白族等原驻民族,农户房屋结构与质量较优。这类农户宅基地多分布在村庄外围,建房时间较晚,对宅基地改造与利用程度相对较高。③农户居住空间社会环境整体满意度在88分以上,满意度较高。结合调研数据分析,农户对社会环境很满意、满意度得分频数在90%左右。在长期的共同生活中,民族间包容性逐渐增强,各民族界限逐渐模糊,进一步影响着生产生活和居住空间格局。居住环境是反映居住空间协调性的重要指标,郑家庄农户房屋建筑以汉族和白族建筑风格为主,不同民族在房屋建筑中融入了本民族的元素,其院落墙壁成为展现各民族特色元素的“文化墙”,农户整体居住空间和谐。邻里关系是维持农户居住空间稳定性和协调性的重要方面,从住房的内外部环境和民族邻里关系来看,多数农户对现有居住空间满意度较高。

表3观测变量频数分布与得分

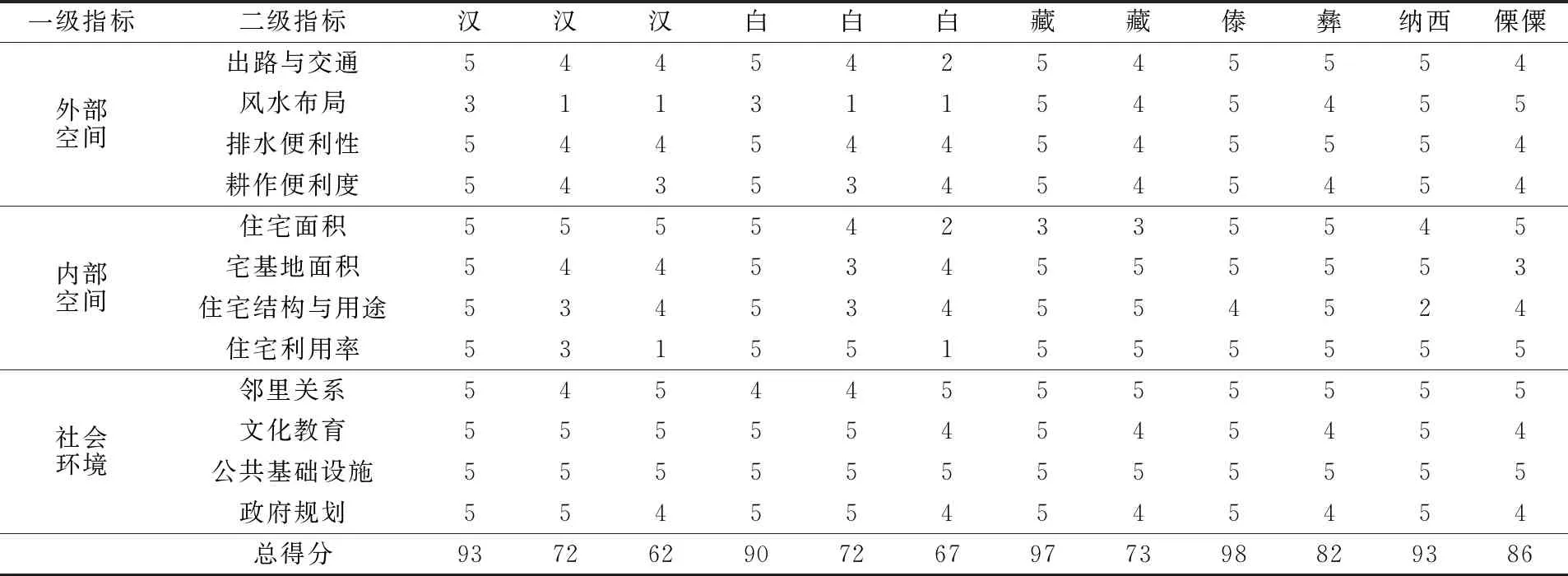

4.2 不同民族农户居住空间满意度分析

由表4和图2分析可见,多民族共生度相对较高,原驻汉族、白族两族满意度低于后迁藏族、傣族、彝族、纳西族、傈僳族5个民族。具体表现为:①各民族对外部居住空间满意度主要集中在80分左右,共生环境组合较好,但风水布局满意度最低,差异性较大。风水布局满意度汉族、白族两族均低于60分,其他4个民族则达到了80分,傣族、彝族、纳西族、傈僳族4个民族占总户数的7.81%,数量较少、迁入时间较短,与汉族、白族、藏族共生时间短,自己的风俗习惯保持良好,住宅的风水布局在统一规划下又维持了本民族的独特性,故满意度较高;汉族、白族、藏族3个民族占总户数的92.19%,数量大且居住时间长,城镇化推进对住宅的朝向、布局和风水民俗性等统一规划,融合多个民族的特点,对自身原始的住宅设计风格相对怀恋,故住宅风水布局满意度较低。②各民族对内部居住空间满意度整体在80分以上,满意度为其他4个民族>藏族>白族>汉族,满意度差距较小。各民族对住宅面积和宅基地大小满意度集中在80分左右,表明在新农村建设下,原驻汉族、白族和其他迁入民族在住宅面积和宅基地面积划拨上得到了公平一致的诉求,满意度高且差异小。但藏族和其他4个民族迁入时间短,住宅新建时间短且多为砖混或砖木结构,房屋新、质量好,而原驻汉族、白族居住时间长,部分房屋在20世纪90年代修建,修建时间较早且大部分为土木或砖木结构,部分房屋内部老化现象较严重,故造成藏族和其他4个民族住宅结构、用途和利用率均高于汉族、白族。③各民族社会环境整体满意度高于87分,满意度为其他4个民族>藏族>白族>汉族,满意度高且差距较小。在新农村建设下,政府科学规划居住空间环境,文化教育、医疗卫生等基础设施配备齐全,各民族共享健全的社会环境,民族交往密切,邻里关系较好,各民族满意度较高且差异小,社会环境相对和谐。

表4 郑家庄4个民族农户居住空间满意度

图2 郑家庄4个民族农户居住空间共生满意度

4.3 农户个体居住空间满意度分析

农户属于微型的共生单元,被访问人员的家庭民族构成、年龄结构、婚否和住宅位置等因素是影响农户对居住空间满意度评价的主要指标之一,农户对居住空间满意度多集中在80分左右(表5、图3),但农户间满意度差异较大,具体表现为:①农户对外部居住空间满意度集中在4分,满意度较高,但对风水布局满意度最低,差异明显。受访家庭结构主要呈现“汉族+白族、汉族+藏族、白族+藏族”等民族结构形式,家庭共生性较好,但受访人员大都是50岁以上的老人,对传统住宅的风水思想根深蒂固,因此造成对现有住宅风水布局满意度较低。随着新农村建设步伐的加快,农户居住空间道路、沟渠等基础设施不断完善,因此出路与交通、排水便利性、耕作便利度满意度普遍较高。②农户对内部空间满意度集中为4分,满意度偏高,个体之间差异较小。调研发现,部分汉族和白族家庭人口数量增加、家中有适婚男性青年等因素是导致农户对住宅面积和结构提出更高要求的原因,故部分农户的满意度较低。此外,农户家庭就业方式变化对房屋结构的功能重新组合提出了新要求,部分白族、汉族和藏族从事非农产业的家庭对住宅结构的满意度普遍偏低。③农户对社会环境的满意度频数最高,个体间的差异较小。在新农村建设下,郑家庄社会环境不断改善,文化教育、基础设施和科学规划不断提高,村庄建有公园、休闲广场、民族博物馆、寺庙等,满足了农户对生产、生活和精神上的需求,农户满意度也随之提升。

表5 郑家庄个体农户居住空间满意度各项得分

图3 郑家庄个体农户居住空间共生满意度

5 结论与讨论

5.1 结论

研究结果显示:①整体上,农户对居住空间的满意度较高,满意度为社会环境>住宅内空间>住宅外空间,原驻民族具有强大的包容心,能接纳其他民族迁入,这种接纳突出表现在对自然条件相对约束的前提下,仍能合理地对居住空间进行再分配与优化。随着社会经济不断发展,降低了农户对耕地的依赖性,改变了传统民族地区农户“以地为生”的生计方式,各民族间经济与社会联系不断强化,显著影响了农户居住空间的方位布局与扩张速度。②局部上,各民族居住空间共生环境组合较合理,满意度较高,但不同民族对住宅的风水布局满意度偏低,相差较大。不同民族迁入时间的长短是影响满意度的主要因素之一,故原驻汉族、白族对住宅风水布局的满意度低于后迁民族。在新农村建设下,外迁民族与原驻民族在文化教育、公共基础设施和政府规划下得到公平的诉求,满意度较高。③个体上,不同农户对居住空间满意度处于中上水平,但风水布局满意度差距明显。受访人员的性别、年龄、家庭人口数量、就业方式等是影响满意度的重要因素之一。在新农村建设下,郑家庄遵循“以人为本”的理念,满足农户在生产生活方面的需求,对注重多民族间共生关系营造有着密不可分的关系。

5.2 讨论

本文以多民族共生区为研究对象,从宏观(村落)和微观(农户)两个角度入手,厘清多民族共生区“人本关怀”下农户对居住空间的满意度,深化不同民族对当前居住空间环境的需求性研究,推动多民族共生区农户居住空间有序布局和融合。通过实地调研和深入分析,归纳总结出该区域农户居住空间的共生模式,从微观视角把握多民族共生区农户居住空间的建设方向,从而为优化共生环境提供理论基础,以实现其居住空间更健康持续的发展。但该研究仍存在着不足之处,农户居住空间属于一个动态的共生系统,各要素在时间的演进中相互协调,发挥的作用在不断改变。因此,从微观角度出发,对多民族共生村落农户居住空间演变的特点、机制进行长期深入的分析将是未来研究的重点。