于德泉:药香悠远一甲子

2019-08-18

他和医药的缘分萌发于战火之中;他找到了“无麝也香”的解决办法,创造了不可估量的社会效益和生态效益;他以身试毒,发现了“过氧键”这一抗疟有效基团,为青蒿素结构的研究提供了先例。

提起得失成败,他云淡风轻;谈到中药化学结构的研究,他最为兴致盎然。经历过医药领域六十余载的风吹浪打,年届耄耋的他依然坚守在实验仪器和桌案的方寸之间。

一

人工麝香与迟来的荣耀

自1956年到中国医学科学院(前身为中央卫生研究院)药物研究所工作,于德泉院士从事医药研究工作已整整60年。尽管已年届耄耋,但每周总有那么两天时间,人们会在中国医学科学院药物研究所里看到他忙碌的身影。在这里,除了指导3名在读的博士生,他的另一项常规工作是担任《亚洲天然产物研究杂志》的主编。杂志是月刊,由他和两名年轻编辑共同完成。经过一系列组稿、编辑、审稿后,文稿被统一寄往英国发行。虽然人手少、工作量大,但工作却始终在井然有序地进行。

这份杂志,是2000年我国天然产物研究领域第一本被SCI收录的刊物。而早在20年前,恰恰就是这本刊物,却险些与我国失之交臂。1996年,随着亚洲尤其是中日两国天然产物研究的突飞猛进,世界上最大的学术出版集团之一的英国Taylor&Francis Group计划出版《亚洲天然产物研究杂志》。当时,集团对杂志编辑部是放在日本还是中国权衡再三。

这期间,梁晓天院士和于德泉院士两位科学家多方奔走呼吁,与此同时,出版公司也考虑到中国医科院药研所在该领域中的多项成果和国际威望,最终确定将编辑部放在了中国。随后,梁晓天和于德泉全力筹办,终于在1998年9月出版第一期。如今,这本杂志已成为国家天然产物研究的重要期刊,为我国等亚洲国家天然产物研究扩大国际影响,并且为国际天然产物研究中心逐渐转移至中国发挥了极大的推动作用。

于德泉院士在今天最广为人知的成就之一恐怕还是对人工麝香的成功研制。麝香作为一种传奇的珍稀药材,在433种中成药中被广泛应用。但早年间,其功用差点随着麝的濒危而面临消失。

1976年,为解决麝香原料不足问题,于德泉主持国家攻关项目“人工麝香研制及其产业化”的课题研究。他和朱秀媛、柳雪枚等专家合作,克服原料短缺、设备有限的困难,以仅有的1公斤天然麝香为原料,潜心研究近20年,完成了对其化学成分、有效物质、药理作用、配方原则等的全面分析研究,终于设计出独特的人工麝香配制处方,成功研制出人工麝香,并经临床证实了其可替代性。之后,人工麝香又在1993年获得中药一类新药证书,实现了产业化,突破了天然麝资源骤减殃及国药的困境,寻找到了“无麝也香”的解决办法。

在人工麝香的生产阶段,当时年过六旬的于德泉依然深入生产车间亲自指导和解决各项技术问题,为人工麝香的研发倾注了大量的心血。人工麝香的研制应用,创造了不可估量的经济效益和巨大的社会效益、生态效益。今年1月,时隔整整40年后,“人工麝香研制及其产业化”项目获评2015国家科技进步一等奖。

二

与天然药物研究结缘

有人曾问过于德泉,为什么并非出自医药世家的他,会对这一行产生兴趣。其实,早在他到中国医学科学院药物研究所工作以前,于德泉就已经对药物研究产生了浓厚的感情。

1932年,于德泉出生在山东胶东蓬莱县的农家。抗日战争时期,父亲在共产党的金融机构工作,常年在外;于德泉跟着祖父、母亲在家里生活。于母是一位勤俭持家的传统女性,一边侍奉老人、照顾孩子,一边干农活。当时临近栖霞县驻扎的日军经常到村子里扫荡,年幼的于德泉一边读书,一边和小伙伴們一起抗击日本鬼子,还成了儿童团团长。

抗战胜利后,于德泉随父亲到烟台上中学。那时,胶东军区卫生部所属的新华药厂到学校里招收中学生,于德泉经父亲同意后,报名并成功入选。从此,他穿上军装,成为了一名部队药厂的实习生。

1947年,国民党军队入侵烟台,药厂被迫有组织地转移。于德泉随同事们把设备埋在了河床下,转移到东海边的渔民家里。直到国民党军队失败,药厂才又转移到了淄博地区的张店。因为表现突出,于德泉被推荐到药厂新成立的华东化工专科学校学习。学校组织名校毕业的老师给学生们上课,于德泉有机会学习了 英语、化学等学科的基础知识和一些制药技术。学成后,他重新回到药厂继续工作。但随着工作时间的增加,他也越来越感到知识储备的不足。偶然间,于德泉听说了北京药学院校招生的消息,求知若渴的他便向厂里申请报名考大学。经过半年多的脱产复习,他终于在1952成功考取了北京医学院的药学系。

入学以后,在专业选择上,于德泉根据自己的兴趣和之前的工作经验选择了药物化学专业。4年的时间过得很快,当大多数同学以文献综述和实验为主进行毕业设计的时候,功底扎实的于德泉依靠良好的英文功底了解到,国际上已有人在开展植物抗肿瘤成分研究,便向当时担任主讲的知名植物化学家林启寿教授提出,想进行一项相关的课题研究。

他的想法很快得到了支持。于是,他选择了“鬼臼”这一植物作为研究对象,一头扎进实验室。功夫不负有心人。他成功分离到结晶并进行了化学成分鉴定分析。欣喜的于德泉将自己的研究成果写成论文,随后在国内一级刊物《药学学报》公开发表了。这一研究成果,在当年的学生毕业设计展览中广受关注,于德泉从这次研究中获得了巨大鼓舞,更坚定了从事天然药物分析的职业理想和信念。

三

教育之桥

毕业后不久,上世纪60年代,于德泉参与到了抗疟药的研究工作中来。

1964年,在毛泽东主席会见越南党政负责人时,越方谈到越南南方疟疾流行严重,希望得到帮助,解决疟疾防治问题。毛泽东主席和周恩来总理指示“把解决热带地区部队遭受疟疾侵害,严重影响部队战斗力,影响军事行动的问题,作为一项紧急援外、战备重要任务立项”。(注:文字引用自《“523任务”与青蒿素发现的历史探究》等)随后,以军事医学科学院为首、多家单位参与的抗疟药研究军民大协作开始了,研究组从全国几家科研单位中挑选政治过硬、专业扎实的科研人员参与到这项国防科研项目中来,于德泉和药物研究所植物化学、合成、药理、分析等领域的20多位科研人员一起参与了这项工作。

作为广东化学组的现场负责人,于德泉的任务是负责从中草药中寻找有效成分。他带领一线科研人员、工人、军人组成的小组成员辗转广东、广西、海南,开展了大量卓有成效的工作。他们首先锁定了药用植物常山,却研究发现常山提取物尽管能迅速杀灭疟原虫以应对蔓延,但许多患者在服用之后会出现剧烈呕吐现象,便转而开始寻找其他有效的中草药。工作组深入民间探寻治疗“打摆子”的偏方,再到山里采集药品,到海南的实验室开展研究。大家经过艰苦走访,搜集到几百种中草药,并送到实验室一一进行了筛选。实验室设在海南卫生防疫站,地处海口以西一百多公里的橡胶林场中。他们住在简易房里,当地丰富的“钢管菜”(即空心菜)是他们的主要食材,从水里采来加点蒜,吃饭时随便对付一下就继续开展工作。

当时用的研究模型是将疟原虫接种到老鼠身上,老鼠感染疟疾之后,再让老鼠服下研制的药材,药效马上就可以体现出来。经过无数次的尝试,于德泉和同事们终于发现了一种效果较好的植物——鹰爪。感染疟疾的老鼠吃下鹰爪提取物,身上的症状竟然消失了,达到了核心药氯喹的效果。这个结果一出现,引起了实验室里一片欢呼。于德泉和科研人员备受鼓舞,以更大的热情投入到了研究中。一开始鹰爪药效并不稳定,他们往返于广东山间和海南岛的实验室,经过两年多的努力,历经植物采集——提取物提取——成分分离——实验室确定效果——研究化学结构——发现过氧基团化學结构,科研方案随着药效反复不断调整,终于从中发现了一种有效成分——鹰爪甲素,并且在全国的研究会议上作了汇报。

可是,药物研究出来了,新的问题也出现了。在老鼠身上的试验虽然很有效果,可是究竟在人身上效果怎样?于德泉和同事们无法确定。因为药物数量有限,所以需要在新发病人身上检验药效。于德泉和药理学家商量,决定以身试药,以自己为研究对象开展人体试验。

这天,病人的血液被缓缓注入于德泉体内,他身上很快出现了明显症状,高烧到39摄氏度。于德泉随即服下了他和同事用鹰爪提取物制成的药物,不久之后症状消失了,鹰爪甲素的抗疟性得到了证实。尽管随着科研的继续,鹰爪因为分布稀少、药品来源少,加上是液体形式不便储藏等原因,没有能够成药,但是于德泉发现了植物中鹰爪甲素这一有效成分,研究了抗疟药有效成分的化学结构,分析了过氧键这一有效结构,发现了过氧键这一抗疟有效基团,这项研究也成为523项目的重要成果之一,为后来青蒿素结构研究提供了先例。由于在疟疾防治研究中做出重大贡献,于德泉带领的研究组被国家授予先进集体奖。

四

科学之桥

我国有着历史悠久的中医药治疗传统,于德泉把这些天然药物研究比作丰富的矿藏,认为这是我国新药创制的突破点。

上世纪50年代,于德泉到药物研究所工作后的第一项重要工作是解决了“降压灵不灵”的问题。“降压灵”是我国知名的药物所研制的传统植物降压药,至今仍广泛应用于临床。1958年,降压灵已经上市一段时间了,但收到的反映却是,药效在一定程度上减弱,给患者造成了困扰。于是药物研究所组织了药物化学、分析、药理、植物等方面的专家,多学科合作,到昆明药厂开展相关研究。于德泉和同事们扎到药厂车间里一待就是半年多,他们对降压灵的工艺进行了改良和调整,改变了降压灵成分中生物碱的含量稳定问题,经过大家共同努力,降压灵又重新“灵”了起来,并且一直“灵”到现在。

上世纪80年代,于德泉还参与了中国医学科学院统筹开展的重大课题——雷公藤的研究。课题是由陈妙兰副院校长统筹、著名免疫专家张乃峥推荐,中国医学科学院所属协和医院、基础研究所、药物研究所、皮肤病研究所合作开展的。专家们共同协作,做了大量的药理研究,在所有的临床前工作完成的情况下,尽管因其毒性特别大,最终没有进入临床,却在研究中发现了活性非常好的免疫有效成分T4。在完成以上重大项目的同时,于德泉还和药物所的同事们合作,进行了番荔枝科4属12种植物的抗肿瘤活性成分研究。历时数载,发现了几十种活性很强的抗癌有效成分。

作为化学结构研究的学科带头人,每每谈到中药化学结构的研究时,于德泉最为兴致盎然。他多年来致力于天然药物化学结构的基础研究,深切感受到了中药化学成分研究不但有助于阐明重要治病的原理和保证中药质量,并且对寻找新的活性成分进而创造新药都意义重大。他对鸡骨草、灵芝、连翘、野菊花、黄精、野木瓜、常山、韭菜籽、金银花、桑叶、元胡等一百余种中草药的化学成分进行了基础研究分析,发现了几百种化合物并确定了化合物的结构及有关立体化学。

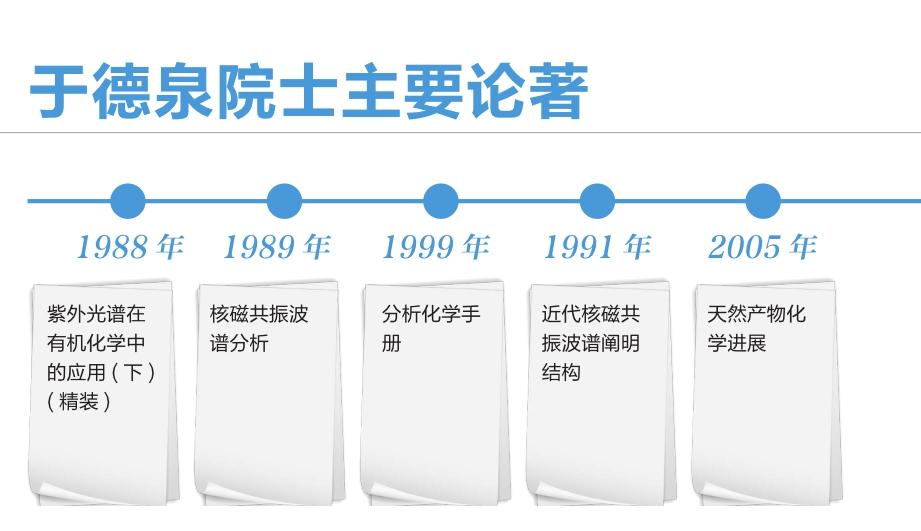

天然药物化学的发展必须充分利用当代谱学技术,于德泉紧跟国际发展动向,及时引进最新技术,在国内率先用近代2DNMR技术研究天然产物化学结构,并发表了该方面的论文和专著。

他多次到兄弟院所讲学,介绍2D NMR技术,并加以推广。对其他谱学方法的引进与推广应用亦作出贡献,总结出不同类型天然产物的紫外光谱吸收特征,归纳了若干天然产物结构的1H NMR和13C NMR谱的结构与谱学关系,简化了1H NMR中AB和ABX系统信号具体归属方法,发现二萜生物碱11-羰基和13羰基呈现不同COTTON效应,解决了文献中争论的结构问题。编著出版了《紫外光谱在有机化学中的应用》《核磁共振波谱分析》及翻译出版了《近代核磁共振谱阐明结构》等波谱书籍及发表有关谱学的多篇论文。其中《核磁共振波谱分析》获2000年化工部优秀图书一等奖,2001年国家图书提名奖。