永怀一颗赤诚的心

2019-08-12任红禧张佳蕊

任红禧 张佳蕊

2019年6月29日上午,在哈尔滨市木兰县境内的松花江大桥上,一位老人手扶桥栏哽咽着说:“松花江啊,你离开的女儿回来了!”

越过2400公里的距离,跨过72载光阴,马旭终于再次踏上了心心念念、魂牵梦绕的故土。

马旭身上有太多令人肃然起敬的头衔——新中国首批女空降兵、“感动中国年度人物”……但此刻,她的身份只有一个——龙江的女儿,归来的游子。

去时豆蔻芳华,归来满头华发,70多年来,她的心从未离开过这片土地。也正是这份对故乡的执着眷恋,才有了此前“为家乡一掷千万”的惊人壮举,而在这一壮举的背后,展示给世人的则是一颗始终赤诚如初的心。

深藏功名的“军中天使”——

“和那些牺牲的战友相比,我能活着就是无比的幸福。”

2018年3月,木兰县委副书记徐向峰接到一个陌生来电,电话那头是一位名叫金长福的空降部队老兵:“我有个老首长,叫马旭,她想给家乡木兰捐一笔钱,用作教育事业。老人一生都特别信任党组织,所以希望通过木兰县委来完成捐资心愿。”

马旭是谁?捐款的数额是多少?起初,这些信息均不清楚。为搞清这些问题,木兰县委责成县教育局相关人员了解情况。经过与金长福以及马旭本人的多次沟通,关于马旭的情况逐渐清晰起来。

1935年3月,马旭出生于木兰县建国乡李国宝屯的一个贫苦家庭。父亲去世得早,马旭和弟弟与母亲相依为命,日子过得紧巴巴。每到秋收之际,母亲就去别人家的田地里捡收割后遗留下的玉米、土豆。

灰暗日子里唯一的一抹亮色,就是母亲的坚强与豁达。“母亲会说大鼓书,一家人就靠她说书养活。”“木兰从军”“岳飞刺字”等精忠报国的故事,早已深深烙在马旭的心底。

1946年2月,木兰县解放并建立了民主政府。1947年,村里的农会主任建议马旭的妈妈送一个孩子去当兵。因为当时弟弟年纪太小,母亲就让马旭去了。

在乡亲的护送下,14岁的马旭参军入伍。同年,马旭考入东北军政大学吉林分校,学习半年后,她成为解放军第四野战军的一名卫生员。辽沈战役、抗美援朝战争……6年多时间里,马旭跟随部队南征北战、救死扶伤,负过伤,立过功,先后被授予抗美援朝纪念章、保卫和平纪念章和朝鲜人民政府三等功勋章。

但今天,马旭对自己参战立功的事很少提及,更不居功自傲。她说:“和那些牺牲的战友相比,我能活着就是无比的幸福。”

从朝鲜回国后,作为优秀卫生员,马旭被保送到第一军医大学深造。1956年,马旭以全优的成绩被分配到武汉军区总医院当上了一名外科军医。凭着精湛的医技,当时刚刚20岁出头的她,就获得了“军中一把刀”的美誉。

勇冠三军的“空中木兰”——

“如果不能和他们一起跳伞,我这个军医就是废物!”

在武汉军区总医院工作不到三年,马旭主动要求调往前线野战部队医院,到步兵某师卫生营手术绷带所任军医。

1961年,中央军委命令由参加过上甘岭战役、黄继光烈士生前所在的英雄部队某军为主体,组建中国人民解放军空降兵部队,马旭则负责参与空降兵部队的卫勤保障工作。

“部队同志都跳伞下去了,如果不能和他们一起跳伞,我这个军医就是废物!”但马旭身高只有1.53米,体重仅有70斤,远不能达到训练大纲的要求。部队领导几经考虑,拒绝了她的请求。

马旭并没有气馁,不能参加跳伞训练,她就在一旁观察揣摩。到了晚上,等伞兵们训练完了,她就偷偷跑到训练场,借着月光练习。

她还在宿舍挖了一个坑,垫上细沙,把椅子摞到桌子上,自制了一个简易跳台,每天晚上练习几百次。

马旭一边刻苦训练跳伞要领,一边跟部队首长软磨硬泡。后来,她干脆咬破手指写了一封血书:“身在空降师,如果不跳伞,怎么能叫伞兵?我恳求组织批准,并保证成为合格的伞兵!”

师首长无奈地说:“如果你跳得比其他战士好,就让你上!如果比他们差,这事你以后就别再提了!”

马旭二话没说,跳上平台,连跳三下,动作标准利索,赢得战士们的阵阵掌声。师首长这才不得不批准:“你这个小鬼,不愧为我们英雄部队的花木兰,我犟不过你了。”

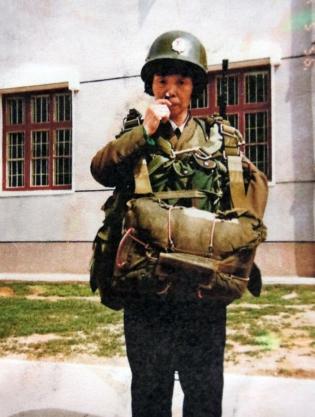

没多久,马旭便迎来人生中第一次空中跳伞。首跳并不是从飞机上往下跳,而是坐着气球直升到500米的高空后往下跳。跳气球合格后,才能上飞机跳伞。马旭的体重只有75斤,伞包却有100斤重。上气球前,她差一點儿背不动伞包。为了不让教练看扁,她咬牙将伞包背在身后。

气球升空停稳后,教练大喊一声:“跳!”马旭迅速往下一蹲,飞出了气球,她拉着操纵棒,按照地面箭头的指示,借着惯性,稳稳地停在降落区。

1962年秋,马旭终于登上飞机,开始了真正的跳伞。此后20多年间,马旭跳伞140多次,她矫健的身姿频频闪现在山壑丛林、皑皑雪原、碧波南海、大漠戈壁。

在新中国空降兵的历史里,马旭创造了三项之最——第一个女空降兵、跳伞次数最多的女兵、实施空降年龄最大的女兵。

这些年,老两口一直共用一部用了多年的翻盖手机,身上穿的迷彩作训服早已洗得褪色,马旭脚上穿过最贵的鞋是一双仅15元的“人造革”红皮鞋,掉了皮、开了线,用胶粘上还在穿。

马旭夫妇平日里省吃俭用,挂面、蒸土豆更是家常饭,但对客人却毫不吝啬。

2018年10月,木兰县文广新局的同志前往马旭家中拜望,临别前,马旭非要留他们吃饭:“家乡人来了,必须请你们吃一顿好的。”

马旭让老伴儿到饭店去买饺子,可当家乡的客人在拥挤的小客厅吃完饺子一看,隔壁房间里的两位老人自己吃的却是面条——老人节省惯了,在他们眼里,一盘饺子也是自己舍不得吃的佳肴。

马旭夫妇待客热情且心细如发,言语不多却令人温暖。

2019年6月,一个来自哈尔滨的摄制组到武汉采访马旭。他们住在部队招待所,与战士们同吃一灶。不巧的是,当天部队外出驻训,加之地处偏远,又赶上下大雨,摄制组面临饿肚子的窘境。一筹莫展之际,远远望见一个清瘦的身影向他们喊道:“走,上家里吃饭去!”——只见颜学庸老人撑着一把破旧的雨伞,手里还为他们带来了三把雨伞。

原来,马旭夫妇得知客人到了,估摸着他们可能吃不上饭,便请他们到家中吃饭。当然,吃的仍是老人平常觉得奢侈的“美味”——桶面,每人外加一枚鸡蛋。

起初,有人对马旭捐资1000万元的行为感到不可思议,甚至有人说:“是不是老糊涂了?他们真傻。”

马旭却说:“我不在乎别人怎么说。为了人民的利益,再傻我也愿意做;为了党的利益,再傻我也愿意干!”

追求“无我”的境界——

“心里装着党和人民利益的人,是最美的!”

接触过马旭的人都会注意到,已经86岁高龄的她,和老伴儿颜学庸依然如热恋情侣般恩爱。

夫妻情深,相守56载,即便年至耄耋、满头白发的今天,他们无论走到哪儿都手牵着手,穿着与众不同的“情侣衣”——褪色的迷彩服,胸前佩戴着党员徽章。他们一起跳交际舞,一起看书学习,一个轻声唱歌,一个打着节拍,还有着说不完的悄悄话。

对马旭来说,丈夫是最爱她、宠她的人,也是最懂她的人,这也就不难理解当马旭决定为家乡捐资1000万元时丈夫对她的坚定支持。

事实上,马旭捐款给家乡的念头早就萌生,而丈夫在结婚之初就知道了马旭的这个愿望:“以后要攒点儿钱,支援家乡建设。家乡把我送出来当兵,我才会有今天。”

对于妻子的想法,颜学庸的态度是“完全支持”。

“您觉得马老什么时候是最美的?”在面对媒体的提问时,颜学庸毫不犹豫地回答说:“她一直都是很美的。”

而马旭则这样说道:“我觉得,我心里装着党的利益、人民的利益,那我可能是最美的;如果我心里有私心杂念,那我可能是最丑的。”

马旭夫妇的感人事迹打动了无数人,尤其打动了家乡木兰的乡亲。

2019年元旦,马旭夫妇成为“感动中国”2018年度人物的候选人,在网络投票环节,整个木兰县都行动起来,无论是身在当地还是远在他乡甚至国外的木兰人,都空前一致地做着一件事——为马旭投票。

有木兰市民感慨:“木兰人从未像今天这样团结一致地做一件事!”

最终,马旭获得1700多万张投票,在21位候选人中排名第二。显然,这每一张选票都是对马旭的敬仰,都是对木兰游子浓浓家乡情怀的致敬。

说来也巧,作为曾经“勇冠三军”的空降女兵,自小崇拜花木兰的马旭似乎与“木兰”二字有着不解之缘——出生于哈尔滨市木兰县,现在所居住的地方则是素有“木兰故里”之称的武汉市黄陂区木兰山下。

“为人类奉献一切,为革命万古长青。”20世纪60年代,马旭的侄子回木兰祭扫,马旭嘱咐侄子在她父母的墓碑上刻下了这样两句话。这是她对父母的深情告慰,也是自己的初心誓言,更是對自己一生无私奉献的最好诠释。