职业性噪声所致生理和心理无形负担的归因研究*

2019-08-08梁灿坤郝建楸陈雅媚

梁灿坤, 郝建楸, 陈雅媚

广东省工伤康复中心职业健康检查科(广东广州 510440)

无形负担(intangible burden)是指疾病、伤残和失能给患者和家庭造成的痛苦、忧虑、悲伤和社会歧视等生活质量下降和生存年数减少,是疾病负担综合评价内容之一[1]。生理障碍和心理伤害的无形负担以定量形式表示,使疾病负担评价内容更加系统、全面和深入,对社会卫生政策的研制意义重大。目前,国内外无形负担评估较多以病伤和失能患者为研究对象,对远端环境危险因子导致亚健康状态的无形负担归因研究比较少见。本研究应用SF-36量表定量评估职业性噪声引起的生理和心理方面无形负担,借用归因疾病负担的评估理论和指标体系对无形负担进行因果效应推断,旨在为噪声治理和疾病防制提供决策参考。

1 资料与方法

1.1 调查对象 经单位医学伦理委员会审批后,采用整群抽样方法于2018年5月抽取广州市城郊结合部某化工企业280名噪声接触人员为研究对象。纳入标准:年龄18~60岁、工龄≥3个月、知情同意、依从性好、无文字阅读和理解障碍的化工行业噪声接触人员;排除标准:排除间接噪声接触或接触时间<2 h/d的行政后勤人员,排除有机溶剂浓度超标的岗位人员;剔除标准:剔除条目应答率90%以下的问卷和审核人员认为可信度较低的问卷。某化工企业是港澳台独资企业,现有全部职工530人,其中生产工人300人。该企业从事气雾剂生产制造,设置7个相对独立的生产车间,生产工艺流程如下:原料前处理→分散/研磨→配料/灌装→包装/出货。工作场所重点职业病危害因素是噪声和有机溶剂。2018年职业病危害因素检测报告显示:21个噪声检测点的超标率达57.14%;145个有机溶剂检测点均符合GBZ 2.1-2007职业接触限值要求。企业配备良好的职业卫生防护设施,噪声接触人员采用两班倒制度,每周工作时间为40~48 h。

1.2 调查方法 应用中山大学方积乾教授主持研发的中文版《健康状况问卷(SF-36)》开展问卷调查。为提高问卷质量,项目组于2017年7月抽取部分条目开展预调查,于2018年5月以职业健康检查为契机开展正式调查。为保证各项标准统一,项目组聘请2名企业安全管理员协助完成问卷,对视力障碍和阅读困难者给予帮助和指导。被调查者独立完成条目选项,工作人员现场回收问卷和核查条目是否填写完整。被调查者的性别和年龄由身份证号提取,工龄信息来源于年度职业健康检查委托协议,劳动卫生学信息来源于工作场所职业病危害因素检测报告和生产车间现场调查结果,一般社会人口学资料附加于量表第一部分。

1.3 调查内容

1.3.1 累积噪声暴露量 基于噪声暴露的时间累积效应特点,本研究结合噪声强度和作业工龄两个方面效能,采用累积噪声暴露量(cumulative noise exposure,CNE)作为接触指标,并将CNE划分为两个暴露剂量水平。见公式(1)[2]: CNE=LAeq,8h+10logT。其中,噪声强度用时间加权平均浓度(TWA)表示,LAeq,8h为8 h加权等效连续A声级,两者来源于劳动者个体检测和工作场所定点检测;T表示连续接触噪声时间,用年数表示工龄;CNE的计量单位为dB(A)·年。

1.3.2 生存质量评价 SF-36量表由生理机能(PF)、生理职能(RP)、躯体疼痛(BP)、一般健康状况(GH)、精力(VT)、社会功能(SF)、情感职能(RE)和精神健康(MH)8个维度组成。前4个维度归属生理健康领域(PCS),后4个维度归属心理健康领域(MCS)。遵循国内计分规则:(1)条目:参照SF-36中文版授分,条目得分与健康水平成正比;(2)维度:换算得分=(实际得分-可能最低得分)/(可能最高得分-可能最低得分)×100,各维度总分100分;(3)领域:PCS=PF+RP+BP+GH,MCS=VT+SF+RE+MH,各领域总分400分。除分层分析外,本研究分别以PCS(Y1)和MCS(Y2)为因变量,以性别(X1)、年龄(X2)、户籍(X3)、婚姻状况(X4)、文化程度(X5)、个人年收入(X6)和CNE(X7)7个可能相关的影响因素为自变量,进行多因素非条件logistic回归分析。变量赋值标准:(1)Y1或Y2:1=<均数,2=≥均数;(2)X1:1=男,2=女;X2:1=<35岁,2=≥35岁;X3:1=本市,2=本省外市,3=外省;X4:1=有配偶,2=无配偶;X5:1=初中以下,2=高中或中专,3=大专以上;X6:1=≤4万元,2=5~7万元,3=≥8万元;X7:1=<85 dB(A)·年,2=≥85 dB(A)·年。

1.4 统计学方法 应用SPSS 20.0统计软件分析,SF-36量表的信度评价用克朗巴哈α系数(Cronbach′s alpha),效度评价用标准效度,计量资料用均数±标准差表示,独立样本资料的均数差异性比较用t检验或F检验,多因素比较用二分类logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

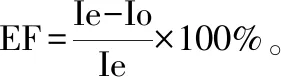

2.1 一般情况描述 发放调查问卷281份,回收有效问卷280份。总体条目的克朗巴哈α系数为0.896,生理机能、生理职能、躯体疼痛、一般健康状况、精力、社会功能、情感职能、精神健康、PCS和MCS的克朗巴哈α系数分别为0.844、0.813、0.880、0.766、0.685、0.657、0.846、0.653、0.751和0.803,提示量表的内部一致性尚可。以条目2为参照,与量表总体得分的相关系数r为0.466,P<0.05;与生理机能、生理职能、躯体疼痛、一般健康状况、精力、社会功能、情感职能、精神健康、PCS和MCS的相关系数r分别为0.175、0.379、0.401、0.458、0.377、0.267、0.352、0.327、0.476和0.407,P均<0.05,提示量表的标准效度较好。男性占40.36%,年龄(35.87±7.09)岁,工龄(3.83±2.77)年,接触噪声强度(84.79±2.55)dB(A),总体得分为(78.93±23.14)分。不同户籍、文化程度、个人年收入和作业工龄的生存质量得分差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

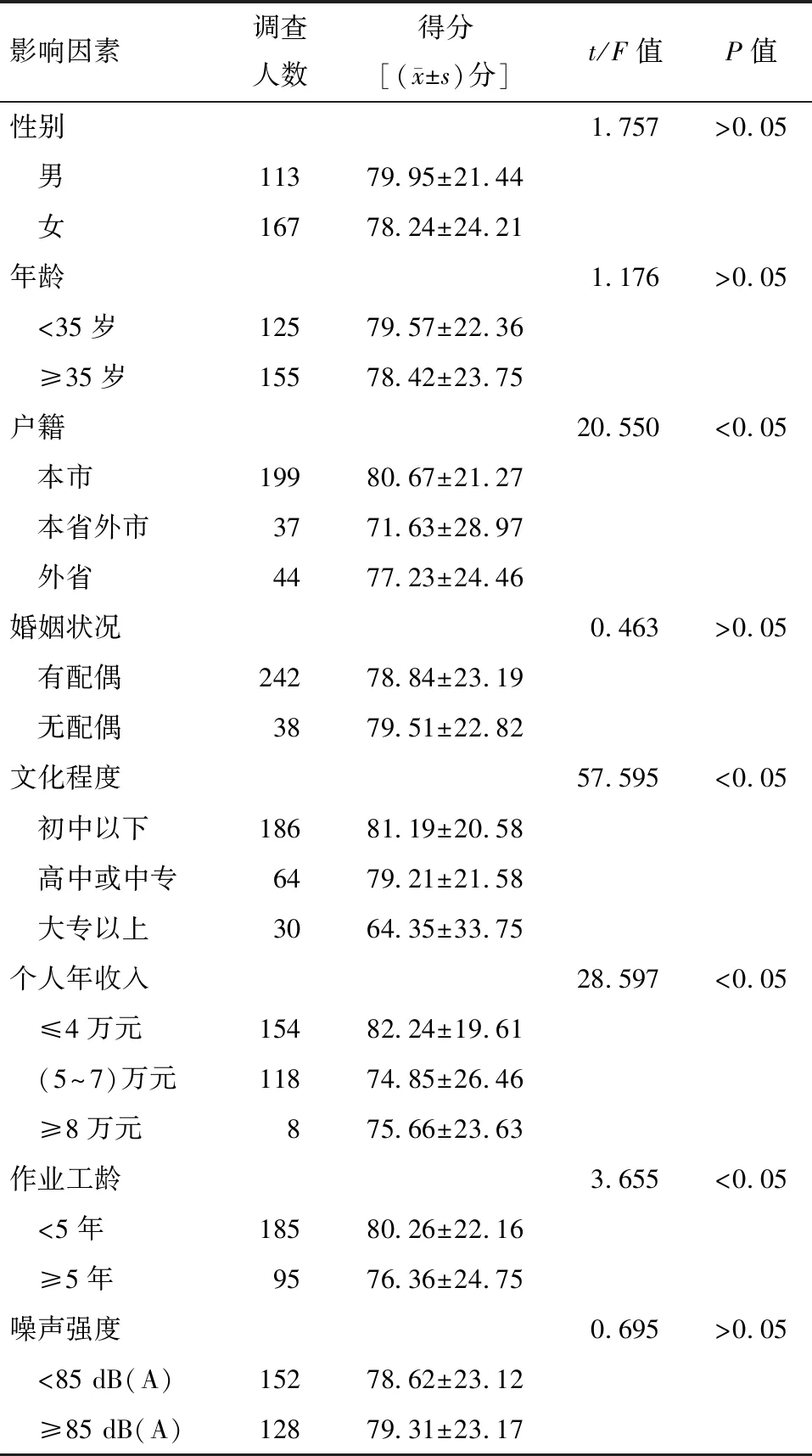

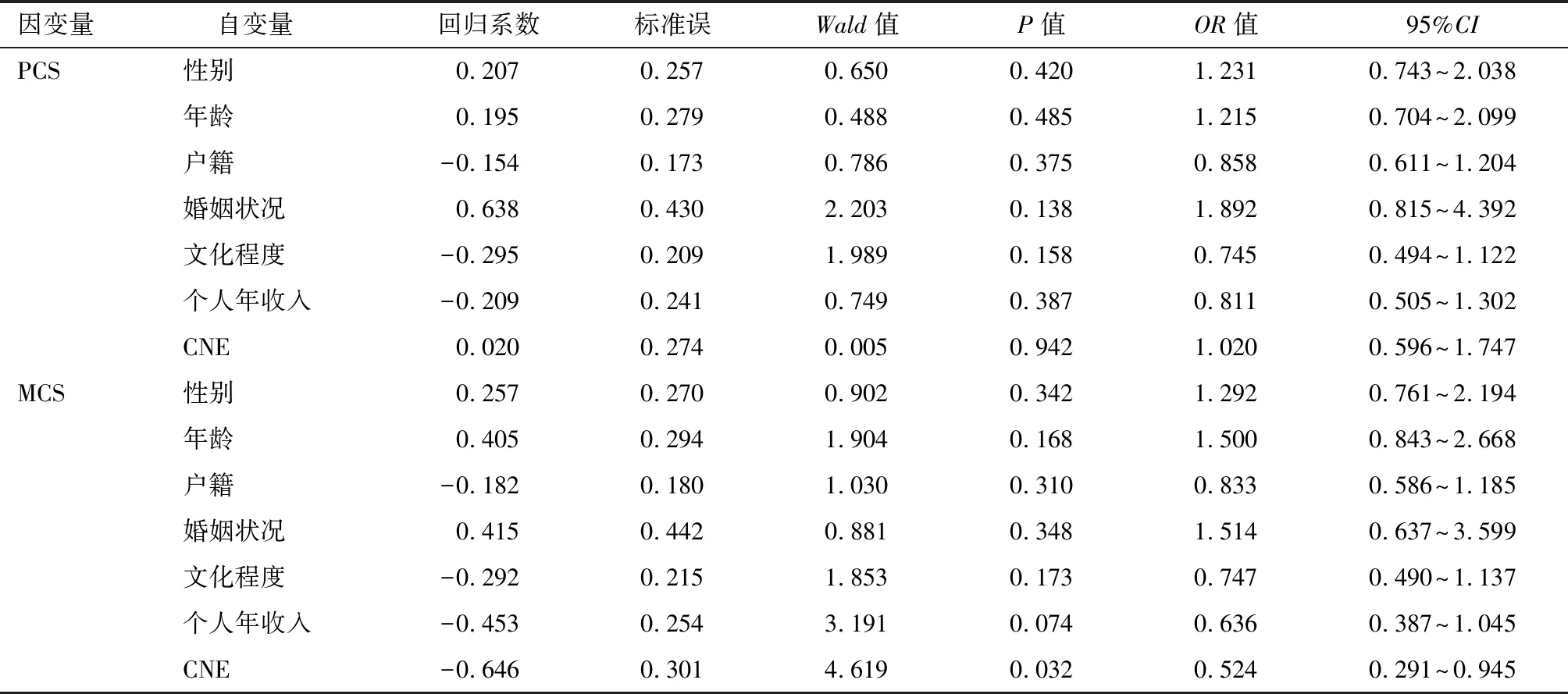

2.2 生存质量评价 由公式(1)推导CNE。CNE<85 dB(A)·年和CNE≥85 dB(A)·年作业人员的精力、情感职能、精神健康和MCS得分差异有统计学意义(P<0.05),生理机能、生理职能、躯体疼痛、一般健康状况、社会功能和PCS的得分差异无统计学意义(P>0.05)。累积噪声暴露影响生存质量的3个维度(精力、情感职能、精神健康)和心理健康领域。见表2。进一步logistic回归分析发现,CNE对MCS有显著影响(P<0.05),仍然未发现CNE对PCS有显著影响(P>0.05)。见表3。

表1 调查对象的基本情况

表2 生存质量各维度(领域)得分比较 分

表3 PCS和MCS影响因素的logistic回归分析

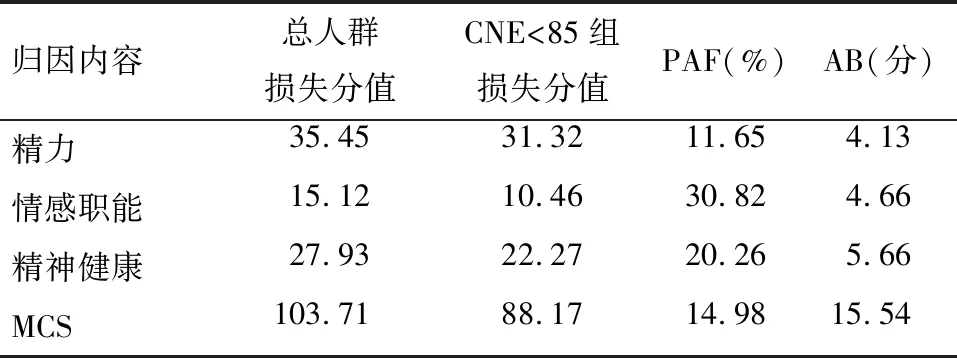

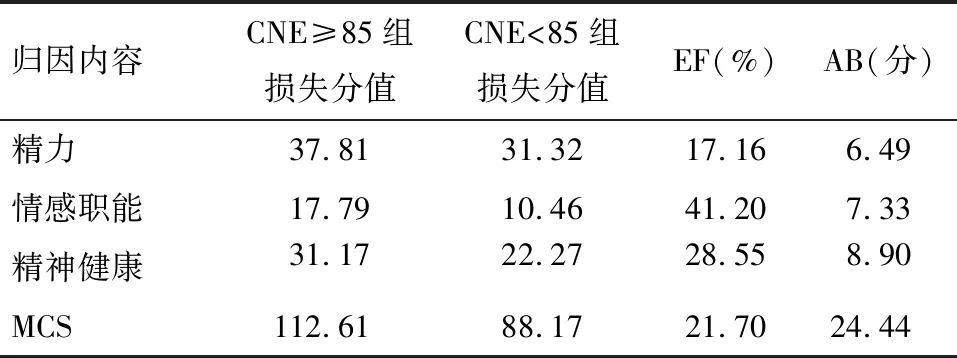

2.3 无形负担归因推断 由公式(2),总人群的精力、情感职能、精神健康和MCS无形负担的PAF分别为11.65%、30.82%、20.26%和14.98%;再由公式(4),相应的归因无形负担分别为4.13、4.66、5.66和15.54分。见表4。由公式(3),CNE≥85 dB(A)·年作业人员的精力、情感职能、精神健康和MCS无形负担的EF分别为17.16%、41.20%、28.55%和21.70%;再由公式(4),相应的归因无形负担分别为6.49、7.33、8.90和24.44分。见表5。

表4 总人群归因于职业性噪声的无形负担

表5 CNE≥85 dB(A)·年作业人员的归因无形负担

3 讨论

国内外疾病负担研究由一般健康指标描述、潜在寿命损失年(PYLL)、伤残调整寿命年(DALY)演变到疾病综合负担指标(CBOD)。CBOD主张从生物-心理-社会医学模式视角综合评价疾病负担,包括残疾、失能、早死、心理伤害、经济损失和生活质量下降等[5]。将精神心理卫生和神经功能障碍等生存质量问题从疾病负担中剥离出来,进而评价看不见摸不着却能自我感知的无形负担,进一步完善疾病负担综合评价指标体系。职业人群生理和心理方面无形负担应该归究于多种因素的综合作用,不能仅仅归因于某一种独立的环境或行为影响因子。借鉴国内外归因疾病负担的知识架构和理论体系,从无形负担中甄别和分离出真正归因于职业性噪声的影响份额,使研究结果具有更强的针对性和指向性。WHO推荐比较风险评估理论架构(comparative risk assessment,CRA),应用反事实分析方法开展环境因素所致的疾病负担评估[6]。噪声暴露的反事实分析是立足于现实的虚拟假设,假设保持其他条件恒定不变,当累积噪声暴露分布水平降低到与事实相反的非零定值(分界值)时,观察疾病负担的改变情况。开展无形负担的归因研究,需要寻找累积噪声暴露与否的分界值来确立较低风险的反事实背景,目前,国内外关于CNE容许接触限值(非零定值)未见详尽报道。本研究选择85 dB(A)·年为反事实背景的拐点,可以视同为噪声等效声级80 dB(A)连续作业3年,85 dB(A)连续作业1年和90 dB(A)连续作业0.3年。在噪声接触工人坚持佩戴耳塞防护并成为防护常态的前提下,从专业角度可以认为以CNE=85 dB(A)·年作为噪声暴露的反事实背景拐点存在一定的合理性和可行性。

长期职业性噪声暴露可以导致特异性的听力损伤和非特异性的听觉外健康损害。梁灿坤等[7]研究表明,听力损失检出率和心电图异常率分别有28.39%和23.04%可以归因于职业性噪声暴露。职业性噪声对听觉外健康损害的关注重点是心血管系统,对精神心理健康方面的影响研究报道相对少见。职业性噪声可以导致职业紧张,引发精神卫生方面的负面影响[8]。职业性噪声的健康效应首先表现为神经功能障碍和心理健康影响,进而发展为器质性损害,器质性损害又能够加重精神心理方面的无形负担。SF-36量表适用于特殊人群的健康状况评估和临床预后评价[9],并适用于一般人群的生存质量评价[10-11]。职业性噪声对神经功能障碍等生理健康领域影响会相对滞后,对心理健康影响可以通过早期监测优先发现,SF-36量表对精神心理方面的敏感性理应高于PCS。本研究通过logistic回归分析调整混杂因素后,未发现职业性噪声对MCS有显著影响,但是对MCS的影响作用不容忽视。CNE<85 dB(A)·年作业人员的精力、情感职能和精神健康3个维度及MCS的生存质量换算得分均高于CNE≥85 dB(A)·年作业人员。有研究报道,在各种生物、心理和社会环境因素影响下,人体大脑功能失调,会导致认知、情感、意志和行为等精神心理活动出现不同程度的障碍,从而降低人群的生活质量和带来沉重疾病负担[12]。

有研究已经表明,噪声会导致神经系统相关的躯体症状和负性情感等心理健康影响[13-14]。本研究借用PAF和EF评价职业性噪声对无形负担的影响额度,从而推断归因于职业性噪声的无形负担,与王晓凯[4]报道的某钢厂工人归因于高温的疾病负担研究方法比较接近。本研究发现,总人群精力、情感职能、精神健康和心理健康领域的生存质量损失分值分别至少有11.65%、30.82%、20.26%和14.98%可以归因于职业性噪声;对于CNE≥85 dB(A)·年作业人员,以上3个维度和1个领域的无形负担分别至少有17.16%、41.20%、28.55%和21.70%可以归因于职业性噪声。假设开展社区流行病学干预并将CNE降低到85 dB(A)·年以下,精力、情感职能、精神健康和心理健康领域的无形负担是可以有效减少或部分避免。职业人群的不良心理健康状态会带来消极影响和安全隐患,建议采取员工帮助计划(EAP)来改善员工健康素养和提高工作效率,减少安全隐患和降低工伤事故。研究表明,EAP应对能够显著降低焦虑、抑郁、敌对、精神病性、人际关系敏感等7个因子分[15]。本研究不足之处:以职业性噪声为生存质量损失的远端诱因开展无形负担归因研究尚处于初步探索阶段,评价指标体系和归因方法亟待进一步完善;同时,职业人群的生存质量影响因素呈多元化,相关影响因素考虑欠周全,势必会对研究结果和推导结论造成一定偏差。

(志谢:感谢职业健康检查科全体医护人员的辛劳付出。)