《南京市农田水利条例》立法后评估

2019-08-08郑斯尹陈莉莎丁鸣鸣

郑斯尹,陈莉莎,丁鸣鸣

(1.南京市水利规划设计院股份有限公司,江苏 南京 210000;2.南京市水务局,江苏 南京 210000;3.河海大学水利水电学院,江苏 南京 210000)

评估是指法律施行一段时间后,采用多种方式进行调查研究,对法律的实施绩效进行分析评价,对法律中所设计的制度进行评判,并针对法律自身的缺陷及时加以矫正和修缮[1]。地方立法是我国立法体制中的重要组成部分[2],《南京市农田水利条例》(以下简称《条例》)于2016年1月1日起施行。此前,国家及江苏省尚没有一部统一、专门性的农田水利法律法规,在这样的背景下,南京市决定制定一部具有地方特色、针对性和可操作性的农田水利条例。《条例》满足了南京市农田水利管理工作需求,施行近两年来取得一定成效。文章针对《条例》的立法质量和实施情况两个层面进行立法后评估。

1 后评估体系构建

1.1 评估主体

本次后评估工作采用多元主体模式。多元主体模式是指立法后评估的组织者,实施者和参与者是有两个以上不同性质的主体结构形式[3]。在缺乏成熟依法成立独立的评估机构的现阶段,采取第三方机构+内部机构+专家的评估主体形式,能最大程度克服单一评估主体认识片面、专业局限以及评价主观的问题,使得评估结果公正客观,可靠科学。因此,南京市水务局委托第三方南京市水利规划设计院股份有限公司开展《条例》立法后评估。

1.2 评估方法

《条例》后评估采用查找资料、调研座谈、问卷调查、专家咨询等方式,制订《条例》后评估工作方案,确定评估内容及要点、实施步骤及质量保障措施,形成评估结论。

1.3 评估指标

评估主要对《条例》的立法质量和实施情况两个层面进行评价,选取合法性、合理性、协调性、可操作性、规范性及实效性等指标进行分析。

2 立法质量评价

立法质量指一部法律、法规或规章等在立法的合法性、合理性、协调性、可操作性、规范性等方面表现出来的水平。

2.1 合法性

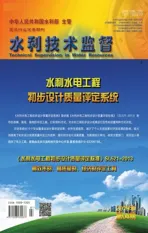

调查问卷显示,98.78%的“部门”调查对象认为《条例》不存在与上位法相冲突的问题,且其制定符合法定程序且未超越立法权限,如图1所示。

图1 是否与上位法相冲突

经调查分析,《条例》的各项规定与《中华人民共和国立法法》《中华人民共和国行政处罚法》及《中华人民共和国水法》等上位法的相关规定基本一致。但与国家《农田水利条例》个别条款的表述存在出入,建议对以下内容进一步商榷。

(1)《条例》第十三~十六条有关建设和验收的规定中,工程设施验收合格后,国家《农田水利条例》规定由“县级以上地方人民政府水行政主管部门”组织造册存档,而《条例》规定由“区人民政府”登记造册,这一表述有待商榷。

(2)《条例》第十八条中确定农田水利工程管理主体规定的第二项“(二)政府补助或者集体投资的小型农田水利工程,按照受益和影响范围,镇人民政府(街道办事处)或者村集体经济为管理主体,涉及多个镇(街道)的,由共同上一级人民政府水行政主管部门管理”,首先在小型农田水利工程投资主体表述中上缺失了“政府投资”。

(3)在管理主体界定上,与上位法及实际状况均不一致,缺失了“农民用水合作组织”、“农民”等管理主体。

以上问题主要是因为《条例》草拟之初,国家《农田水利条例》尚未出台,建议进一步完善。

2.2 合理性

调查问卷结果显示,超过98%的调查对象认为《条例》的颁布十分必要;超过96%的调查对象认为《条例》符合本市实际,充分的考虑了国民经济和社会发展对农田水利的要求;超过94%的调查对象认为《条例》制定的罚则合理,与违法行为的性质、情节、社会危害程度等相当;超过97%的“公众”调查对象认为占用农田水利工程的审批程序符合公开、公平、公正及高效的原则,如图2—4所示。由此可见,管理阶层和社会公众普遍认为《条例》能够体现公平、正义原则,相关规定必要且适当。

图2 颁布是否必要

图3 是否符合实际及发展要求

图4 罚则是否与违法行为相当

公平、正义评价:《条例》第二条规定“本市行政区域内农田水利规划、建设、管理、保护等活动,适用本条例。”第七条第三款规定“编制农田水利规划,应当征求村民委员会(社区居委会)、农村集体经济组织、新型农业经营主体、农民等相关组织和个人的意见。”第二十二条规定“任何单位和个人不得擅自占用农田水利工程”。可见,所有自然人、法人和其他单位在适用《条例》时,具有平等的资格,享有平等的权利,履行平等的义务。如图5所示。

图5 审批是否公开、公平、高效

行政合理性评价:《条例》最直接的立法目的是加强农田水利建设和管理。针对该立法目的,《条例》从规划、建设、验收、管理、监督角度分别设置了相应的制度和措施。这些制度和措施,是实现立法目的的重要且必要手段和途径,实施过程中未损害相对人的权益,因此,符合行政合理性的要求。

法律责任合理性评价:在农田水利建设和管理工作中,违法行为的发生主要集中于在农田水利工程管理范围内进行法律法规规定的禁止活动。对此,《条例》第三十二条~三十三条规定使不同性质、情节及社会危害程度、管理者和管理相对人的违法行为都有了对应的罚则,基本达到法律责任合理性的要求。

2.3 协调性

调查问卷结果显示,98.78%的“部门”调查对象认为《条例》不存在与同位法相冲突的问题,且其制定符合法定程序且未超越立法权限。如图6所示。

图6 是否与其同位法律法规相冲突

经调查分析,《条例》各项规定与《江苏省水利工程管理条例》《南京市水利工程管理和保护办法》等同位法协调性较好。但《条例》与《江苏省小型农田水利工程管理办法(试行)》存在一定矛盾。《江苏省小型农田水利工程管理办法(试行)》第三条规定“县、乡级人民政府是小型农田水利工程设施管理的责任主体”,第八条规定“工程产权所有者是工程的管理主体”,与《条例》第十八条“政府补助或者集体投资的小型农田水利工程,按照收益和影响范围,镇人民政府(街道办事处)或者村集体经济组织为管理主体,涉及多个镇(街道)的,由投资者按照约定确立管理主体”的规定存在在一定矛盾。但《江苏省小型农田水利工程管理办法(试行)》制定稍早,《条例》的该项规定是为推进农田水利改革,与实际状况相符。

2.4 可操作性

调查问卷结果显示,95.12%的“部门”调查对象认为《条例》规定要求的配套制度较为完备;91.46%认为农田水利工程管理职责权限划分较为明确;95.73%认为《条例》能有针对性地、有效地解决农田水利管理中存在的问题。如图7—10所示。由此可见,“部门”调查对象对《条例》在工作中的应用有较高的认可度,但也有61.59%认为存在不好执行或无法执行的具体规定,主要反映为在《条例》中一些制度和措施部分群众理解有困难,在执行过程中存在土地手续办理有难度等情况。

图7 配套制度是否完备

图8 管理职责划分是否明确

图9 能否针对性、有效地解决农田水利中的问题

图10 是否存在不好执行或无法执

综上,《条例》规定的条款整体上具有较强的可操作性,但由于颁布实施时间较短,与实际工作仍处在磨合期,各项制度和措施的落实还需加紧。

2.5 技术性

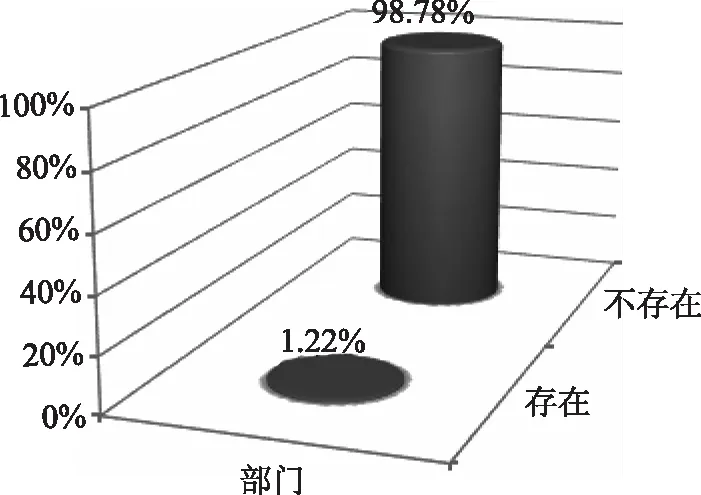

调查问卷结果显示,98.17%的“部门”调查对象认为《条例》不存在前后表述矛盾、逻辑不严密的情况;1.83%认为尚且存在问题,主要争议集中在第十七条与第十八条前后有关表述在理解上存在矛盾,不够严密。大部分对《条例》立法技术性评价较高,但其中24.39%认为《条例》存在条款结构不完整,内在逻辑性较弱的地方,28.05%认为《条例》存在表述不准确或存在引起歧义的地方。如图11—13所示。

图11 是否存在前后表述矛盾、逻辑不严密的情况

图12 是否存在条款结构不完整、内在逻辑性较弱的地方

图13 是否存在表述不准确或存在引起歧义的地方

逻辑结构评价:《条例》第一~六条对立法目的及立法依据、法律适用范围、方针原则、组织领导部门及其职责分条进行了规定,属“总则”范畴。农田水利规划是开展农田水利建设和管理的基础,因此第一个领域为规划,为《条例》第七~九条。规划完成后需要进行落实,因此第二个领域定为建设,为《条例》第十~十六条。建设完成后工程运行需要进行管理和维护工作,因此第三个领域定为管护,为《条例》第十七~三十三条。

综上,《条例》虽然没有分章节,但是各项规定脉络较为清晰,每条的内容具有相对的独立性和完整性,相互之间又存在内在联系,整体逻辑结构较为科学、合理。

表述准确性评价:《条例》中大多数表述是清晰的,但个别条款语句不够明确。第十七条规定“谁投资、谁管理、谁使用、谁受益”,但第十八条中,工程管理权既有由市、区人民政府按规定确定的,又有按投资者确定的,还有按受益者确定的,并不能简单归纳为“谁投资、谁管理”。另外该规定中“田间的水利工程相关权利一并流转”中的“相关权利”是哪些并未明确表述,建议明确为“使用权、管理权、受益权”。

法律概念严谨性评价:《条例》在法律概念的运用方面大部分都能符合严谨性要求,如“市、区人民政府”、“镇人民政府(街道办事处)”、“水行政主管部门”、“基层水利服务机构”、“备案”、“依据”、“应当”、“或者”、“委托”等表述,概念精准,含义单一,符合法律语言的表述习惯,即具有一定的抽象性,又具有较为明确的指向内容。《条例》中法律用语前后一致性好,不存在同一个主题或管理事项使用不同法律概念或同一类型主题或管理事项使用不同表述结构的状况。

3 实施情况评价

《条例》于2016年颁布实施以来,在各级政府、水行政主管部门和社会各界的共同努力下,在相关配套文件制定、工程建设及验收、工程管护及监督执法、宣传和培训等方面做了大量工作,全面贯彻执行了法规内容。

3.1 相关配套文件制定

规划编制情况:南京市组织完成了各区农田水利规划修编工作,在此基础上,编制完成《南京市农田水利规划(修编)暨农田水利十三五规划专题报告》,各区也根据工作需求先后编制了相关专项规划,如江宁区先后编制了《江宁区农业节水灌溉规划》《江宁区农村水利建设规划》《江宁区高效节水灌溉总体实施方案》等。

农田水利工程管护规范性文件:为更好的进行农田水利管护工作,各区出台了相应的规范性文件。以江宁区为例,对既有《南京市江宁区小型农田水利工程管理办法》进行了修订,还制定出台有《江宁区农村河道长效管理办法》《江宁区农村河道长效管理考核办法》,列入区对各街道年度农田水利建设考核内容。

资金投入及补助政策相关文件:2016年10月市水务局、财政局制定了《南京市水利建设项目投资市以上财政补助政策(试行)》《南京市小型农田水利工程运行和管护资金补助办法(试行)》。各区人民政府及水行政主管部门也高度重视农田水利资金保障,如溧水区出台了《溧水区水务建设项目奖补办法》,进一步明确和提高了相关项目的补助标准,为保障项目顺利实施奠定了坚实的基础。

以上相关配套文件是《条例》立法的细化与延伸,使农田水利建设具有科学指导有规划,资金投入有法保障,管护工作有章可循。

3.2 工程建设及验收

2017年全市完成6个农田水利重点片、5个中央财政小型农田水利重点县、六合区新禹河中型灌区节水改造,11座农村重点泵站、5条农村翻水线、50座村级小泵站的更新改造和14座农村重点塘坝的综合治理。各区农田水利工程从立项到验收,严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和项目公示制,及时按合同支付工程款,确保工程质量、安全、进度。完工后,依法组织竣工验收,及时移交工程管理主体。

3.3 工程管护及监督执法

南京市及各区陆续进行农田水利工程管理范围划分并向社会公告的工作。农田水利管理部门进一步强化农水工程管理工作,积极创新管护模式,增加管理工作的灵活机动性。全市积极开展“以镇街水利站为基础,以农民用水合作组织为主体,以村级水管员为有效补充”的农田水利工程管护网络建设,现已成立农民用水合作组织72个,参与农户30万左右,管理灌溉面积130万余亩。组建南京市水务综合行政执法总队,对管辖范围内的水工程及设施等水事活动进行监督检查,组织开展水务综合行政执法的法律法规宣传、执法队伍学习培训、执法装备信息化、规范化建设等工作。

3.4 宣传和培训

宣传和培训是全面贯彻落实《条例》的重要举措,必须从思想上、组织上深入构建法律法规知识体系,提高管理部门工作人员和社会群众的法律意识和法制观念,增强各级政府和社会组织依法办事的自觉性,是实现《条例》立法目的的重要基础。

图14 对《条例》的了解程度

图15 对《条例》宣传力度评价

图16 了解《条例》主要途径

调查问卷结果显示如图14—16所示,对《条例》了解程度上看,48.31%的调查对象(“部门”53.05%+“公众”43.48%)表示比较了解《条例》;44.92%的调查对象表示有所了解《条例》;6.77%的调查对象表示不了解《条例》。对《条例》宣传力度的总体评价上看,60.62%的调查对象认为宣传力度较大,39.38%的调查对象认为《条例》的宣传力度不大,还有待进一步加强。从宣传途径上看,“公众”调查对象中79.50%表示由政府部门宣传、告知了解到《条例》,44.72%表示参加过农田水利相关工作,46.58%表示有通过媒体宣传报导了解过《条例》。

综上,各区为贯彻落实《条例》做了很多宣传与培训工作,取得了初步成效,但《条例》颁布施行时间较短,在宣传和培训的广度、频率、深度等方面还应继续增强。

4 结语

农田水利是通过发展灌溉排水,改善农田水利状况和地区水利条件,以促进农业稳产、高产、增产为目的的水利工程措施。农田水利与农业发展密切相关,很大程度上决定了农业生产的丰欠。《条例》的颁布实施,是南京市农田水利法制建设的重要里程碑,是实现农田水利现代化及长效管护重要保障之一,对促进经济社会可持续发展具有重要意义。立法后评估制度则是解决立法中存在的诸多问题的重要举措,也是提高立法质量的有效途径[4],使法律更具有可行性、针对性,对于深入贯彻发展观、推进农田水利现代化建设、促进农田水利长效管护具有重要意义。