四川省攀西地区江舟、米市红盆砂岩型铜矿地质特征及远景预测

2019-08-08

(四川冶金地质勘查局,四川 成都 610000)

1 位置

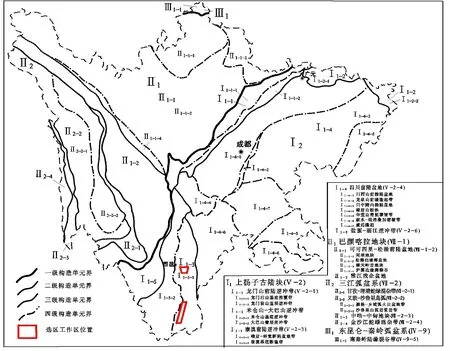

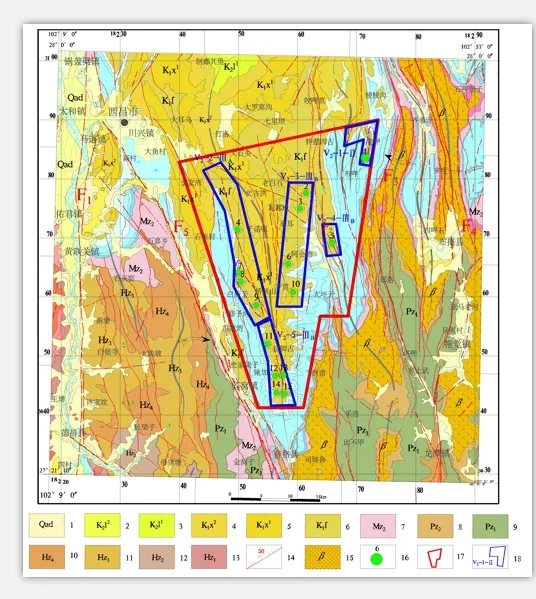

①米市红盆(又名普越红盆),即昭觉、布拖、普格、西昌之间,面积约653Km2;②江舟红盆(又名会理红盆)西缘,从会理西侧的马宗至爱国,面积约980Km2,(图1)。

2 区域地质概况

在大地构位置上,处于上扬子古陆块(Ⅰ级)康滇前陆逆冲带(Ⅱ级)的峨眉—昭觉断陷盆地带(Ⅲ级)中。按传统的划分,则位于扬子地台西缘、康滇古陆东侧、川滇南北构造带中段的会理红盆和普越红盆内(图2)。

区域地层属扬子地层区康定地层分区,各地层出露比较齐全,最老地层为下元古界河口群和中元古界会理群,厚达二万米;上元古界震旦系—古生界,厚达八千米,其中缺失中奥陶统至晚石炭统地层;中生界,厚六千米以上,新生界零星分布。

3 砂岩型铜矿地质特征

3.1 红盆地层、构造

3.1.1 盆地范围及地层结构

江舟(会理)红盆,西自沙河铺,东至波拉塘(会东东南),北起马宗、翟窝厂,南到湾子村、仰天勤,近南北展布,长达120Km,宽20Km~45Km,面积1000Km2以上,南与滇中红盆(又称楚雄红盆)毗连。米市(普越)红盆,北从越西以北,南到普格,南北长约95Km,东西宽约4Km~40Km,面积约为1825Km2。两个红盆由中生界三叠系、侏罗系、白垩系和下第三系陆相地层构成,各地层皆作南北向延伸,周围被元古界、古生界所环抱(图3、图4)。

红盆内部地层结构,江舟红盆从下至上,大致分为四部分:

①盆地底部:由上三叠系组成,主要环绕盆地边缘,会理东南有(呈断块)出露,西部被南北构造破坏严重,北—东—南部均被断裂错开,其为一套紫红、灰绿色的粗砂砾岩、砂泥岩夹煤线及劣质煤,西厚东薄,鹿厂地区厚约745m,南至通安则减至114m。

②盆地下部:由侏罗系组成,红盆北东部大片出露,北西、中部、西南均发育,占红盆面积30%以上。主要由灰绿、灰紫色细—中粒长石石英砂岩、紫红色泥岩、砂岩粉砂岩夹泥灰岩透镜体组成,砂岩中局部含铜,鹿厂地区厚约710m,通安地区厚约592m。

③盆地中部:由白垩系下统小坝组组成,红盆北、中、西南大面积出露,占红盆面积30%以上,与下伏侏罗—三叠系不整合接触,或不整合于会理群之上,西厚东薄变化大,两个岩性段,下部大铜厂段砂砾岩为含铜岩系,厚约60m~120m,上部为紫红色砂泥岩段,厚376m~826m。

图1 矿床成因类型

图2 大地构造略图

图3 江舟红盆示意图

图4 米市红盆示意图

④盆地上部:由白垩系上统—下第三系组成。红盆南部呈片出露,会理南部、鹿厂北面均有出露,占红盆面积近20%。主要为砖红色长石石英砂岩夹泥岩、泥质砂岩,厚1452米,产石膏。

米市红盆内部结构与江舟红盆相似。

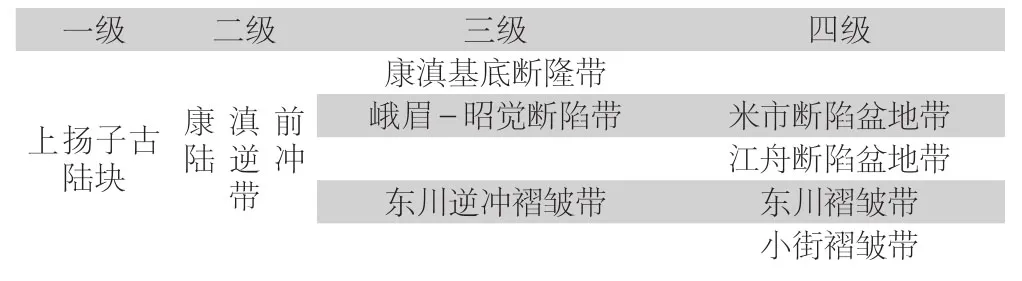

3.1.2 红盆构造

米市、江舟红盆位于康滇前陆逆冲带南段。康滇前陆逆冲带呈南北向展布,西为金河-箐河断裂带、东为小江断裂带,该带以安宁河断裂带和德干大断裂为界,从西向东依次为康滇基底断隆带、峨眉-昭觉断陷带、东川逆冲褶皱带。米市、江舟红盆位于中部的峨眉—昭觉断陷带(表1)。

表1 米市、江舟红盆及邻区大地构造单元划分

峨眉-昭觉走滑逆冲带为古生代末形成的新生断陷盆地,沉降幅度北部大于南部,以堆积巨厚的中、新生代红色陆屑建造为特征;构造线近南北向,则木河等断裂带呈NW—SE向切割为南(江舟)、北(米市)两个宽缓的复式向斜构造。

江舟断陷盆地历经曲折复杂的演变过程,由相互交切的南北向构造和北东向构造构成红盆骨架。南北向构造:褶皱有马宗、大铜厂、仰天勤等向斜,翟窝厂、长村倾伏背斜和盐井背斜等。一般向斜较为平阔,背斜较紧闭。断裂主要为南北向益门断裂带,其次为北东向宁会断裂、龙潭断裂带。

米市断陷盆地历同样经了复杂的演变过程,由相互交切的南北向构造和北西向构造构成红盆骨架。南北向构造:褶皱有轿顶山、三比洛呷等向斜等。一般向斜较为平阔,背斜较紧闭,前者规模大而后者规模较小。断裂主要为南北向安宁河断裂带,黑水河断裂,四开-交际河断裂,于孟断裂等,其次为北西向则木河断裂等。

3.1.3 沉积建造

大体分为三种:下部为含煤建造(上三叠统白果湾组),中部为含铜建造(白垩系下统小坝组下段),上部为含膏盐建造(白垩系下统小坝组上段)。鹿厂银铜矿产于含铜建造靠近含盐建造一侧之杂色岩系中。

3.1.4 小坝组下段下部(K1x1㈤—K1x1㈦)岩性对比

小坝组下段下部为大铜厂砂砾岩型铜矿的主要含矿层位,底部与侏罗系呈不整合接触,岩相稳定。由该间断面向上分层,小坝组下段(习惯称)下部(底部)为K1㈤层、K11x1x㈥层、K1x1㈦层等,而中、上部为K1x1㈧层。其特征为:

①剖面岩层基本为紫红色。西部剖面色略浅(钻孔中见浅灰绿色),而整体为氧化环境。

②剖面从K1x1底部开始,向上一般K1x1㈤为砾岩层,㈥为砂岩层,K1x1㈦为砾岩层,西部剖面分层界线清晰,而东部不易划分。

④整个红盆,各地剖面K1x1㈤—K1x1㈦层厚度变化较大,而从西部至东部,K1x1㈤—K1x1㈦厚度有增大的趋势,如西部鹿厂剖面至中部团结(小坝)剖面,厚从几十米渐增至百多米,其中K1x1㈤一般为10—30米,K1x1㈥逐渐增大,中、东部K1x1㈥与K1x1㈦渐合二为一,换言之,西部剖面以砾岩相为主,向东部则变为以砂岩相为主。

⑤西—中部剖面明显见小坝组(K1x1)与官沟组(J3g)之间的冲刷面。砾岩层见交错层理、平行层理等,而中—东部剖面仅见平行层理。

⑥西部剖面砾石成分比较复杂,主要以基性岩、酸性岩、石英岩、硅质岩、砂砾等组成,砾石偶见叠瓦排列(K1x1㈤),砂质沉积中可见交错层;中—东部剖面,岩石类型以长石英砂岩为主,粒度变化范围也较大,主要由砂、粉砂和泥沉积物组成,层理发育,砂体常呈板状。

3.2 砂岩型铜矿赋矿层位及分布

砂岩型铜矿赋矿层位。江舟、米市红盆中已知赋存砂岩型铜矿的层位较多:白垩系上统雷打树组(砂页型铜矿)、下统小坝组(砂砾岩型铜矿)和飞天山组(砂岩型铜矿)、侏罗系上统官沟组、牛滚凼组和中统新村组(砂页型铜矿)。以小坝组(江舟红盆)和飞天山组(米市红盆)为主要的含铜矿层位。

3.3 岩相古地理

本区沉积型铜矿主要形成于扬子地台晚期陆内改造阶段。自中三叠世末至晚三叠世经印支运动本区开始断陷,形成江舟红盆、米市红盆。

3.3.1 江舟红盆岩相古地理

晚三叠世—中侏罗世,为早期陆内盆地发生时期。在裂陷作用下,形成陆内裂陷盆地,先期在温湿气候条件下的辫状河流—曲流河—滨浅湖及岸后沼泽环境,沉积含煤灰色复陆屑式建造;其后,气候逐渐变得干燥炎热,于隐定的滨湖—浅湖环境沉积红色—杂色复陆式建造。中侏罗世,地壳抬升,湖水退出,产生局部侵蚀。

中侏罗世—晚侏罗世,为中期陆内盆地发展时期,由于地壳的振荡式升降运动,使得区处于曲流河与浅湖交替环境,于炎热干燥气候条件下沉积红色—杂色复陆式建造。期末抬升侵蚀。

早白垩世,本区全面隆起,遭受侵蚀。受燕山运动影响,使侏罗系及以下地层产生局部断裂,膝折、掀斜,造成上覆小坝组与其下侏罗系高角度—低角度—平行不整合接触。从此时开始,本区进入晚期陆内盆地发展时期,由于气候持续干旱,沉积盆地向陆内咸化湖发展。早期,主要以会理鹿厂大铜厂为中心发育冲积扇裙,堆积含铜红色磨拉石建造;随后,湖盆经沉降—扩张,形成微咸湖红色泥岩夹膏盐沉积。晚白垩世中晚期,地壳抬升,湖盆消亡,遭受侵蚀。晚白垩世—始新世,会理盆地大为缩小,先后沉积辫河流、曲流河及滨浅湖红色复陆屑式建造。

早白垩世晚期(小坝期K1x)是生成砂岩铜矿的有利时期。大铜厂式铜矿沉积相带划分如下(见表2)。

表2 早白垩世晚期(小坝期K1x)大铜厂式铜矿沉积相带划分表

Ⅰ相带:辫状河流冲-洪积扇—辫状河流河道-洪泛平原(湖泊)相带。位于江舟红盆西部,分布于物源区东侧,北起益门,南止于通安—河口一线,包括了江舟向斜及马宗向斜南段。小坝期由早期至晚期,经历了辫状河流冲-洪积扇—辫状河流河道-洪泛平原(湖泊)的环境变迁。根据早期冲洪积扇及中、晚期辫状河流河道砂体的分布特征,又可划分为两个亚相:

Ⅰ-1亚相带:冲-洪积扇顶-中扇—辫状河流河道—洪泛平原(湖泊)亚相带。位于相带西部,会理—大铜厂—鹿厂一线。小坝期早期形成冲-洪积扇顶-中扇,堆积厚度可达200米左右。中晚期发展为辫状河流河道—洪泛平原(湖泊)。

Ⅰ-2亚相带:冲-洪积扇缘—辫状河流河道—洪泛平原(湖泊)亚相带。位于相带东部,江舟向斜及马宗向斜南段。小坝期早期形成冲-洪积扇缘,堆积厚度可达100米以上。中晚期仍为辫状河流河道—洪泛平原(湖泊)。

Ⅱ相带:辫状河流河道-洪泛平原相带。分布于江舟红盆北部,Ⅰ相带东北部,包括马宗向斜北段至会东大桥一带。小坝早、中期主要为辫状河流河道-洪泛平原环境为主,相邻相带早期形成的冲洪积扇已逐步消失,仅残留十余米的底砾岩。晚期以砂体为主的河道沉积明显减少,形成以洪泛平原为主的环境。受宁会及红果-马鞍山断裂带控制,相带内小坝组大部因上升被剥蚀。

Ⅲ相带:辫状河流河道(心滩)-洪泛平原(湖泊)相带。位于江舟红盆南部,包括会理下普隆—会东嘎吉一线。小坝早、中期主要为辫状河流河道(心滩)-洪泛平原(湖泊)环境,早期由Ⅰ相带延伸的冲洪积扇体于本带有少量扇缘部分残留堆积物<50米,并与砂体构成交互层。晚期为洪泛平原(湖泊)环境,沉积物以粉沙、泥及泥灰质为主,沉积作用主要为垂向加积。

大铜厂式砂岩铜矿主要产于Ⅰ-1亚相带中,其次产于Ⅰ-2亚相带中。Ⅱ相带和Ⅲ相带基本无砂岩铜矿产出。

3.3.2 米市红盆岩相古地理

米市红盆在中生代的岩相古地理的发展历史,大体与江舟红盆在

该时期的岩相古地理发展历史相似。在米市红盆的主要铜矿成矿期—早白垩纪早期(飞天山期K1f),以内陆湖相为主,仅在湖盆边缘的局部地段(区)形成河流相,其中局部有铜质的富集,经后期成岩阶段的改造形成铜矿体。

3.4 砂岩型铜矿成矿规律及找矿标志

3.4.1 成矿规律

(1)一般成矿规律

根据滇中红层中砂砾岩型铜矿的勘查实践,该类型铜矿的基本特征是:矿床沿含矿层浅、紫交互带产出;金属矿物的分布具有分带性;成矿与沉积时的湖底地形有关。这几点成为多年寻找此类矿床的基本理论、原则。

江舟红盆和米市红盆中的砂(砾)岩型铜矿,一般具有以下成矿规律:

①地层层位:铜矿产出严格受层位控制。赋含铜矿体的层位为白垩系下统小坝组下段(大铜厂段),其次为白垩系下统飞天山组中上部,铜矿体在含矿层中呈多层次的矿体群分布,产状与围岩一致。

②含铜建造:主要为砂砾岩建造。赋含铜矿岩层为灰、灰白色和浅灰绿色细粒长石英砂岩、砂砾岩。

③铜矿化富集规律:铜矿化强度和围岩成分、颜色、粒度、分选性、胶结物等有关,尤其和成分、颜色两者关系最密切。含铜砂砾岩以基性砾砾石为主(含量大于30%),其次为花岗岩、沉积变质岩砾石,其胶结物为钙质者,对成矿有利。反之成分单一的砾岩,对成矿不利。铜矿体多处于浅紫交互带的过渡色和浅色带的一侧,在垂直方向色调变化频繁部位对成矿有利。

④铜矿物分带:铜矿物水平分带明显,一般从红色盆地东西两侧到中心部位,依次出现自然铜、赤铁矿带;辉铜矿、斑铜矿、黄铜矿带;黄铁矿、黄铜矿带;以及黄铁矿带。在垂直剖面上分带呈燕尾式分叉或楔形尖灭。

⑤铜矿的规模与铜质沉积环境的动荡程度有关。一般沉积环境安定,振荡程度较轻,有利于铜质的沉积,矿床规模较大,呈似层状产出,品位相对较富。含铜围岩水平层理发育,韵律性层理清晰。沉积环境不稳定,振荡较频繁,对铜质沉积不利,多形成透镜状矿体或矿化体。

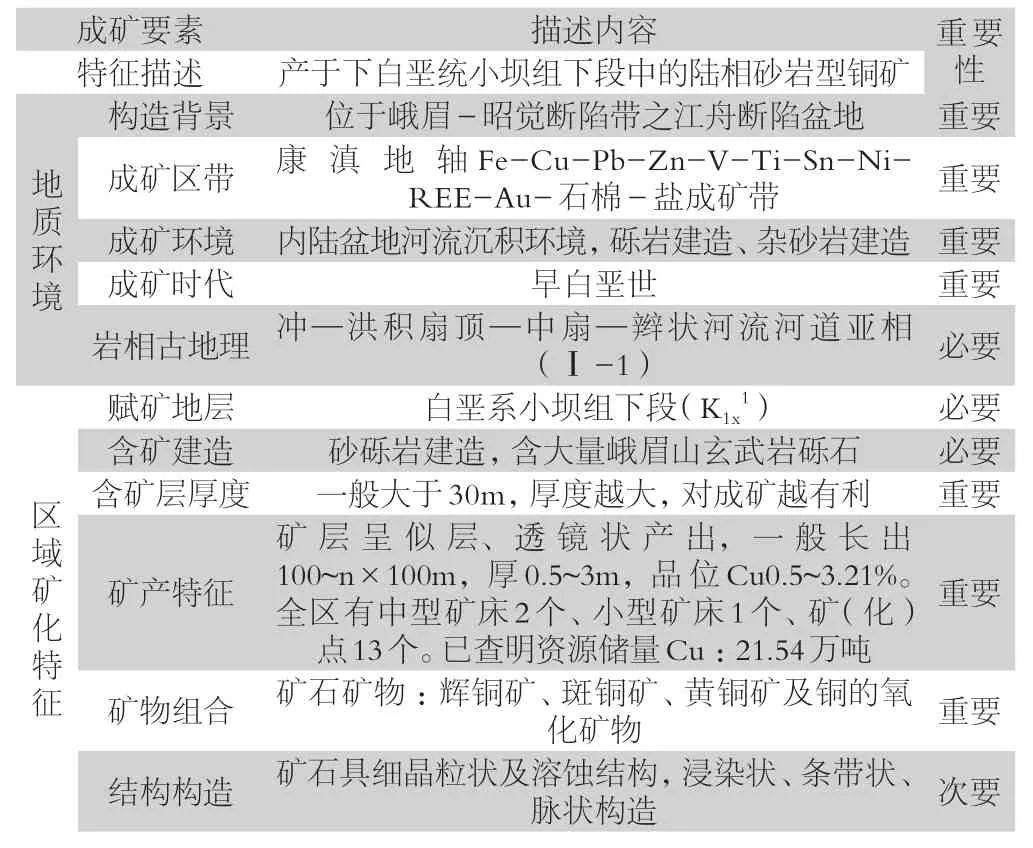

(2)典型矿床控矿因素

会理县大铜厂铜矿地质勘查程度高,历史(较为)悠久,地质研究较详细,并且是一个开采历史较为长久的矿区,以此为该区砂岩型铜矿的典型矿床,总结其成矿的控制因素如表3。

表3 大铜厂式铜矿典型矿床成矿要素表

(3)区域控矿因素

通过地质资料的分析、总结,江舟红盆砂岩型铜矿的区域控矿因素如表4。

表4 大铜厂式铜矿区域控矿要素表

地物化特征化探异常 铜、银综合异常规模较大,强度较大,形状规则,封闭较好 次要航磁异常 主要为负磁异常,处于梯度带中,异常值-10-3 nT/km 次要重力异常 重力为负异常,处于梯度带中,异常值-3—0×10-5m/s2 次要

(4)岩相古地理环境

江舟红盆砂岩型铜矿沉积期--早白垩世晚期(小坝期K1x)的沉积相划分如表5。

表5 早白垩世晚期(小坝期K1x)大铜厂式铜矿沉积相带划分表

(5)成矿阶段

大铜砂岩铜矿的成矿阶段划分如表6。

表6 成矿阶段划分表

(6)砂岩铜矿类型

根据成矿系列的概念(程裕琪等,1991年),米市、江舟红盆项目工作区内的砂岩铜矿类型,可分为两类。

①沉积成岩型砂(页)岩铜矿:河流环境含炭质砂岩铜矿床(“轿顶山式”):主要分布于米市向斜南段,产于下白垩统飞天山组中部中—粗粒砂岩中,该砂岩为河床滞留沉积,含大量异地来的均已炭化的植物茎及碎片。

②改造型砂(砾)岩型铜矿:与改造浅色层有关的砂(砾)铜矿床(“三比洛呷式”及“大铜厂式”):主要要分布于米市—江舟地区,主要产出层位为下白垩统飞天山组下部及下白垩统小坝组底部砂岩及砾岩中。在古潜水面附近或下伏层含有机质的热液上升,发生后生交代作用,使砂、砾岩中高价铁变为低价铁,岩石由原来的紫色变为浅灰色,即形成所谓的改造型浅色层。该浅色层作为后生作用形成的地球化学还原障,使低温热液矿质沉淀,富集成矿。铜矿体严格控制在浅色层范围内,与围岩总体上呈低角度交切,矿化富集与中等程度地层倾斜有关。矿体一般厚度较大,品位亦较富。含铜矿物以辉铜矿为主,有时含银较高。岩石低温热液蚀变普遍。此类矿床在本区及相邻的滇中地区为主要的勘查开发对象。以砾岩铜矿为特色者习称“大铜厂式”,改造型砂岩铜矿含矿层位较多,省内以三比洛呷矿床研究较详,称之为“三比洛呷式”。

(7)矿床成因

研究成果表明,大铜厂矿床成因类型为沉积~表生硫化物矿床。

其根据有:①含矿建造中的砂岩和砾岩的成矿物质同源,均源于矿区之西的峨眉山玄武岩和印支期花岗岩,以及各时代的灰岩和砂、页岩;②含矿建造产状平缓、空隙度良好。陡倾斜裂缝发育,有利于表生成矿作用;③成矿金属元素主要源于上覆小坝组红色泥岩层,硫来源于含矿建造顶部的膏盐层,水来源于大气降水;④含矿溶液成矿作用,发生于地下水位附近的氧化-还原过渡带,成矿是在开放、低温低压和非平衡环境条件下进行的。

3.4.2 找矿标志

(1)地层岩性标志:①K1x1(五)上部砾岩—K1x1(六)底部砂岩;K1x1(六)砂岩 ;K1x1(七)砾岩。②中基性岩砾石成分含量高的地段。③一般细砾、分选和滚圆度好、钙质胶结的砾岩部位。④砾岩与砂岩交互出现时,靠近砂岩(或泥岩)顶部或底部砾岩为铜银富集地段。⑤杂色岩系的浅色岩系中:“浅紫交互带”是有利铜银成矿地带。

(2)岩相古地理标志:沉积相为冲-洪积扇顶-中扇-瓣状河流河道(Ⅰ-1)亚相,以河流相的河床滞留砾石微相与边滩、砂石微相过渡带对成矿最为有利。

(3)矿物共生组合、矿物分带标志:辉铜矿带、混合矿带及辉铜矿—赤铁矿带;辉铜矿—斑铜矿,辉铜矿—赤铁矿带共生组合等。

(4)化学环境标志:氧化还原系数在0.5~0.8之间的地段有利于铜矿生成。

(5)构造标志:在孔隙或裂隙集中地带也有利于成矿,尤其利于氧化矿的形成。

以上从江舟红盆砂砾岩型铜勘查中总结得出的找矿标志,也基本可做为米市红盆砂岩型铜矿的找矿标志,只是赋矿层位是飞天山组。

4 砂岩型铜矿成矿远景区

4.1 江舟红盆砂岩型铜矿成矿远景区

4.1.1 成矿远景区划分

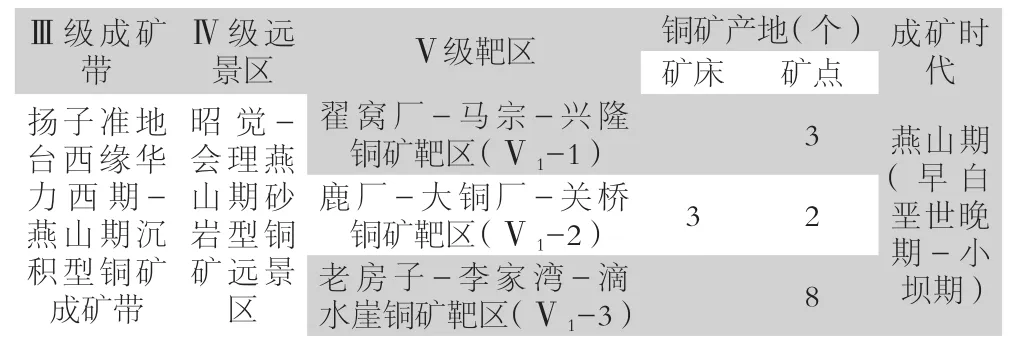

划分了翟窝厂-马宗-兴隆铜矿靶区(编号Ⅴ1-1)、鹿厂-大铜厂-关桥铜矿靶区(编号Ⅴ1-2)、老房子-李家湾-滴水崖铜矿靶区(编号Ⅴ1-3)(表7)。前者呈北东向,后二者呈南北向展布。

表7 江舟红盆砂岩型铜矿成矿区带划分表

4.1.2 远景区级别

(1)划分条件

Ⅰ级远景区:具有重要赋矿层位小坝组分布;早白垩世晚期沉积相为Ⅰ-1亚相;已有中型铜矿床产出;地质研究程度(较)高,达到勘探或详查,成矿条件和控矿因素明确,并且齐备;预测资源潜力类型以A类为主,其次为B类,预测铜矿资源量大于10万吨。

图5 江舟红盆成矿预测图

Ⅱ级远景区:具有重要赋矿层位小坝组分布;早白垩世晚期沉积相以Ⅰ-2亚相为主,少量Ⅰ-1亚相;具有铜矿体或矿点分布;地质研究程度中等,具普查或深部评价,成矿条件和控矿因素基本查明,且基本齐备;预测资源潜力类型为B、C类,预测铜矿资源量小于5万吨。

Ⅲ级远景区:具有重要赋矿层位小坝组分布;早白垩世晚期沉积相为Ⅰ-2亚相;具有铜矿体或矿点分布;地质研究程度较低,仅有预查或普查,成矿条件和控矿因素大致了解;预测资源潜力类型为C类,预测铜矿资源量小于5万吨。

(2)远景区级别

鹿厂-大铜厂-关桥铜矿靶区Ⅴ1-2划为Ⅰ级远景区(编号Ⅴ1-2-Ⅰ);翟窝厂-马宗-兴隆铜矿靶区Ⅴ1-1划为Ⅱ远景区(编号Ⅴ1-1-Ⅱ);老房子-李家湾-滴水崖铜矿靶区Ⅴ1-3划为Ⅲ远景区(编号Ⅴ1-3-Ⅲ)。

4.1.3 资源潜力评价

(1)资源潜力类别

A级:预测区必要要素重叠好,成矿地质条件优越,综合信息较多,并已有工业矿体的矿床(点)分布。

B级:预测区内必要要素重叠较好,成矿地质条件较优越,有综合信息,已发现有工业矿体的矿(化)点。

C级:预测区内必要要素不全,但具有一定的成矿地层条件,有矿化信息的化探异常、航磁、重力异常区。

划分了大铜厂预测区、爱国测区、马宗预测区共3个预测区,各预测区内,用综合信息地质单元法圈定最小预测区,共计13个,其中A级3个,B级3个,C级7个,详见表8。

表8 大铜厂式铜矿最小预测区一览表

表9 大铜厂式铜矿最小预测区概况表

(2)预测资源量

全区共预测资源量28.83万吨,详见表9。

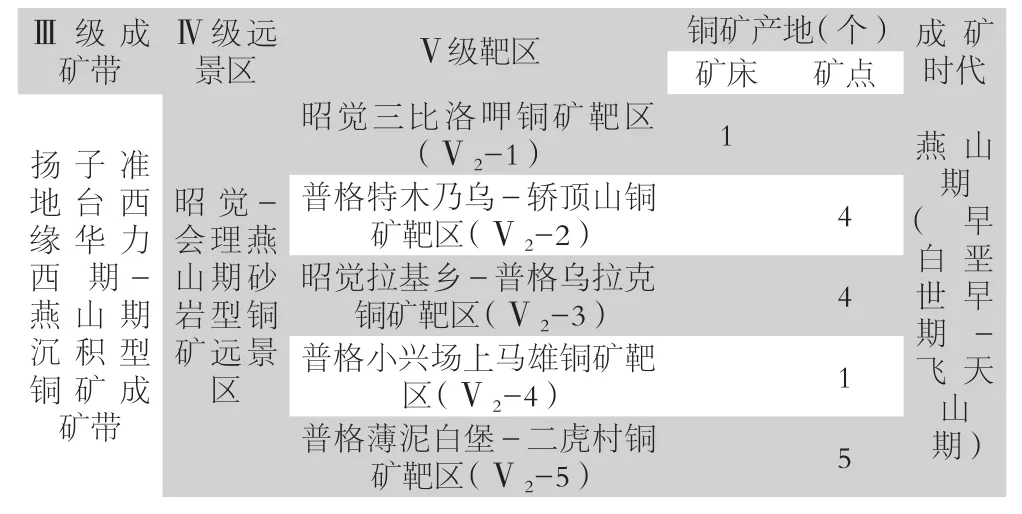

4.2 米市红盆砂岩型铜矿成矿远景区

4.2.1 成矿远景区划分

划分了昭觉三比洛呷铜矿靶区(编号Ⅴ2-1)、普格特木乃乌-轿顶山铜矿靶区(编号Ⅴ2-2)、昭觉拉基乡-普格乌拉克铜矿靶区(编号Ⅴ2-3)、普格小兴场上马雄铜矿靶区(编号Ⅴ2-4)、普格薄泥白堡-二虎村铜矿靶区(编号Ⅴ2-5)等(表10)。上述铜矿靶区基本上呈南北向展布。

表10 米市红盆砂岩型铜矿成矿区带划分表

4.2.2 远景区级别

(1)划分条件

米市红盆砂岩型铜的赋矿层位是飞天山组,目前已知矿床规模最大者仅为小型,勘查工作最高程度为详查,对成矿规律的研究程度较低等,因此,本区的成矿远景区级别划为Ⅱ级和Ⅲ级。对Ⅲ级远景区,又按其地质工作程度高低和找矿前景的大小,分为两类--ⅢA和ⅢB。

Ⅱ级远景区:具有重要赋矿层位飞天山组分布;早白垩世早期沉积相以河流相或河湖相为主;具有小型铜矿床分布;地质研究程度中等,具详查地勘工作,成矿条件和控矿因素基本查明,且基本齐备。

Ⅲ级远景区:具有重要赋矿层位飞天山组分布;早白垩早期沉积相河湖相为主,局部有河流相。当矿产地具有河相,规模近于小型,勘查程度为普查或评价,成矿因素基本了解劝时,划为ⅢA;而当矿产地为湖相或河湖相,规模仅为矿化点矿点,勘查工作仅为预查或矿点检查,成矿因素大概了解时,划为ⅢB。

(2)远景区级别

图6 米市红盆成矿预测图

表11 米市红盆砂岩型铜矿资源量预测(计算)表

昭觉三比洛呷铜矿靶区划为Ⅱ级远景区(编号Ⅴ2-1-Ⅱ)、普格特木乃乌-轿顶山铜矿靶区划为ⅢA级远景区(编号Ⅴ2-2-ⅢA)、昭觉拉基乡-普格乌拉克铜矿靶区划为ⅢB级远景区(编号Ⅴ2-3-ⅢB)、普格小兴场上马雄铜矿靶区划为ⅢB级远景区(编号Ⅴ2-4-ⅢB)、普格薄泥白堡-二虎村铜矿靶区划为ⅢB级远景区(编号Ⅴ2-5-ⅢB)。

4.2.3 资源量预测

(1)本次估算

由于米市红盆砂岩型铜的地质勘查及研究程度(较)低,相关资料和项目工作程度有限等,因此,本区铜矿的资源潜力评价,不能达到江舟红盆铜矿资源潜力评价的详细程度。现仅用一般的矿层(体)体积法,对本区的铜矿资源量进行初步的概略预(估)算。全区估算铜资源量103090吨(金属量,下同),其中,昭觉三比洛呷预测区为46800吨,普格特木乃乌-轿顶山预测区为26295吨,普格薄泥白堡-二虎村预测区为21125吨,昭觉拉基乡-普格乌拉克预测区为8270吨,普格小兴场上马雄预测区为600吨等。对于资源量的类别,全划归于(334)类(表11)。

(2)以往估算

四川省地质矿产局在20世纪90年代中期,曾对工作区的砂岩铜矿进行专题科研,并做了资源量的预估。

因矿体沿一定层位呈透镜状断续分布,其稳定性(较)差,区域上工作程度较低,各点地表多未系统按一定间距揭露,没有可靠的矿体长度、平均品位与平均厚度等数据,难以按含矿层面积或逐点进行块段法计算,故按实际情况以体积法为基础,采用模型法、打分法计算,其计算公式为:Q=s×q×k,其中:

Q—预测储量(金属铜,单位万吨)

s—预测面积(Km2)

Q—模型区单位面积获得储量(万吨/Km2)

K—预测区与模型区间成矿条件的对比系数

K值的确定:按Ⅴ级成矿远景区综合成矿地质条件与模型区(10分)对比,分别打分求得。

预测储量可靠性差,按此方法计算只能求得G级预测储量。结果如下表12。

表12 资源量估算结果表(单位:铜金属量吨)

从上表可知,米市红盆砂岩铜矿预测资源量是459148吨,按现在的类别划分标准,则应全属(334)类。

(3)数据合理性分析

上述(1)、(2)两种估计,所采用的方法近似,得到的预测数在同一数量级上,其估值的比值是:10.30万吨/45.91万吨=0.22。

从对江舟红盆的估计数上讲:目前的估计数是28.83万吨,而地矿局在20世纪90年代中期的估计是99.31万吨,两者的比值是0.29。

以上情况说明本次对米市红盆砂岩铜矿资源量的估算方法,基本上是合理的,得到的结果较为可信,即按目前的资源量估算技术水平,应该取(334)类10.30万吨较为恰当。

备注:方联华系四川冶金地质局《四川江舟、米市红盆砂岩铜矿远景预测及靶区选定》项目负责人。