林草影响下的致沙雨强研究及“水文法”模型改进

2019-08-08李晓宇徐十锋

李晓宇,李 焯,徐十锋

(1.黄河水利委员会 河南水文水资源局,河南 郑州 450003; 2.黄河水利委员会 水文局,河南 郑州 450004)

1 问题的提出

“水文法”是黄河泥沙变化成因研究中采用的主要方法之一,其基本原理是通过对比“天然时期”与现状年降雨-产沙关系的差异,从而量化降雨因素和下垫面因素对产沙量的影响[1]。“水文法”的分析思路为:选取反映流域降雨产沙机制的降雨指标和模型,建立“天然时期”的降雨-产沙响应关系模型,将现状年降雨指标带入模型,计算得到现状降雨条件在“天然时期”下垫面上的理论产沙量;现状理论产沙量与现状年实测产沙量的差值,即为下垫面变化对流域产沙的影响量;“天然时期”多年平均产沙量与现状理论产沙量的差值,即为降雨因素对产沙的影响量。影响“水文法”减沙模型精度的重要因素之一是降雨指标的选取,常用的指标有年、汛期、主汛期雨量等。为体现黄土高原“超渗产流、洪水产沙”的特点,研究人员引入了许多具有雨强概念的降雨指标,如:最大1日、3日、5日和30日雨量[2],场次暴雨雨量和暴雨中心雨强[3],日降雨大于10、25、50 mm的年累积雨量[1]等。这些带有雨强意义的降雨指标使“水文法”模型与产沙的物理机理更为契合,同时在一定程度上提高了模型的精度。但过于概化的指标未能建立雨强大小与侵蚀产沙强度的联系,无法反映在不同下垫面条件下降雨产沙的差异性。

基于黄土高原产沙的物理机制,研究认为,只有当雨强大于某个标准时降雨才会明显产沙,雨强低于该标准的降雨因动能不足,无法产生地表土壤侵蚀。本研究将这一雨强标准定义为致沙雨强,并将超过致沙雨强的降雨量定义为有效产沙雨量。同时,不同下垫面条件下的致沙雨强不同,致沙雨强随下垫面抗侵蚀力的增大而增大,反之亦然。

本研究以黄河流域黄土丘陵沟壑区的主要产沙支流作为研究范围。各支流的土壤和地形情况接近,“天然时期”水土保持沟道治理措施均较少,因此下垫面条件的差异主要表现在植被方面。分析各支流“天然时期”不同林草覆盖率条件下的致沙雨强,并确定有效产沙雨量作为“水文法”模型的降雨指标,对“水文法”进行改进,可使其物理意义更加明确,拟合精度更高。

2 致沙雨强判别方法

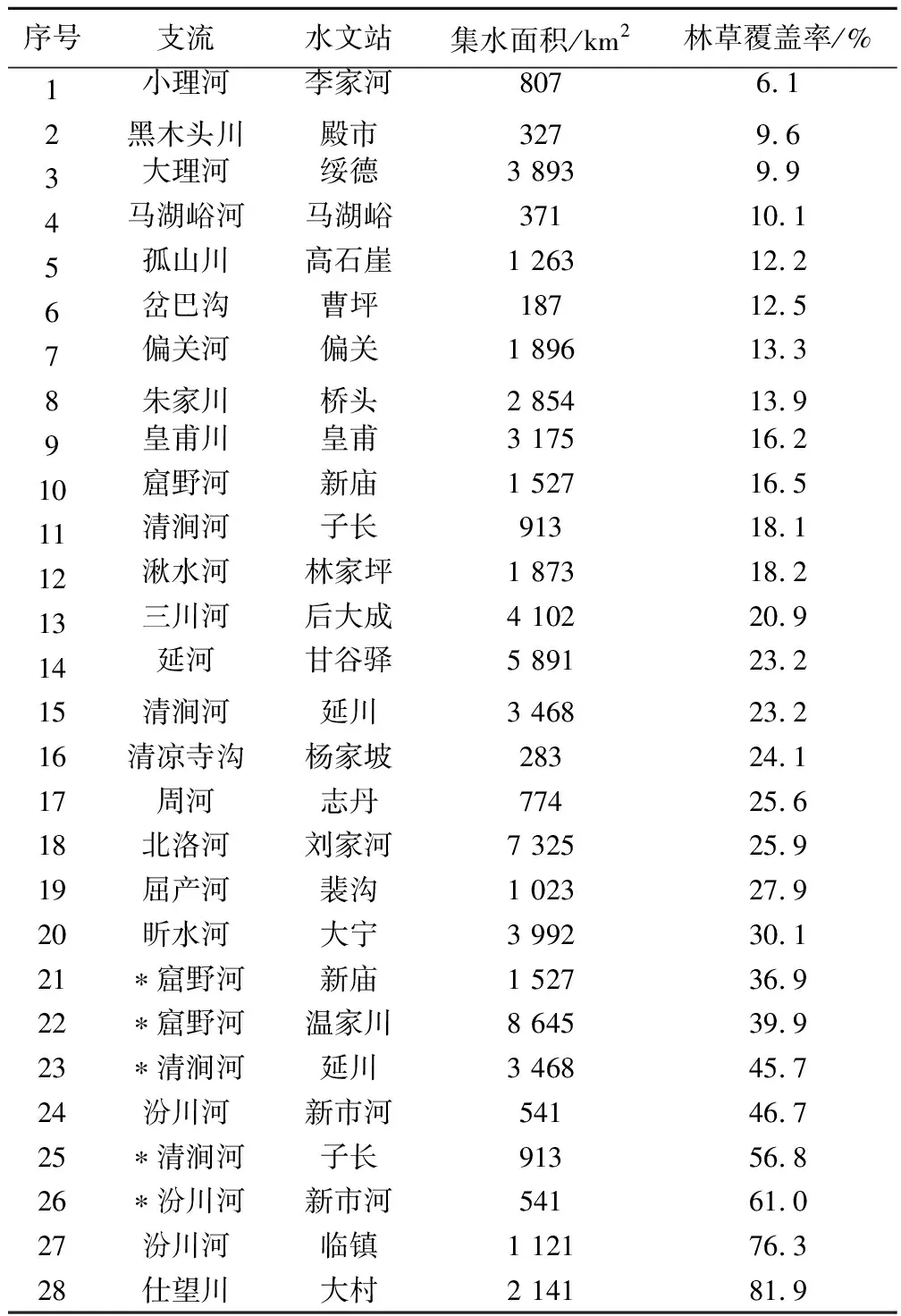

黄河流域黄土丘陵沟壑区主要集中于中游的河口镇至龙门区间(以下简称“河龙区间”)及北洛河上游,是黄河的主要产沙区。在区域内选取主要产沙支流(区域)28条,以1956—1970年作为“天然时期”,各支流(区域)平均林草覆盖率为6.1%~81.9%,详见表1。

每条支流(区域)选取1956—1970年场次洪水过程20~30场,并摘录洪水对应的降雨过程,以1 h为时间尺度,以ΔI=1 mm/h为步长,设定1~30 mm/h的多组雨强标准,统计每场降雨中大于该标准的累积雨量及历时,计算公式为

(1)

(2)

上二式中:Pj累积、Tj累积分别为第j组雨强标准下的累积雨量(mm)和累积历时(h);Pi、Ti分别为场次降雨中第i个摘录时段的雨量(mm)和历时(h);Ij为预设的雨强标准,mm/h;n为每场降雨的摘录时段数量。

表1 黄河流域黄土丘陵沟壑区28条典型支流基本情况

注:表中带“*”号支流列出的是1970年后的林草覆盖率,计算时要将其水沙数据还原处理到“天然时期”。

建立不同雨强标准下,超过标准的累积降雨与次洪沙量的关系,进行相关性优选,可选用线性、幂函数、抛物线、指数函数等形式,将相关性最好的雨强标准确定为该支流(区域)的致沙雨强。以孤山川为例,当雨强标准为3 mm/h时,累积降雨与次洪沙量的相关性最优,随着雨强标准逐步偏离3 mm/h,累积降雨与次洪沙量的相关性逐渐变差(图1),可确定孤山川致沙雨强为3 mm/h,见图2(a)。同理,确定湫水河致沙雨强为4 mm/h,见图2(b)。

图1 孤山川支流不同雨强标准下累积雨量与次洪沙量拟合相关关系

图2 孤山川、湫水河支流不同雨强标准下降雨与沙量相关关系变化过程线

3 林草覆盖率与致沙雨强的关系分析

在28条支流(区域)共选取“天然时期”场次洪水753场,平均每条支流(区域)选取洪水约27场。分析结果显示,共有23条支流(区域)完成了致沙雨强的判别,其他5条支流(区域)无法建立满足要求的拟合相关关系,这5条支流(区域)出现于皇甫川、窟野河、北洛河上游支流周河等。初步分析其原因是“天然时期”雨量站点过少,无法掌握降雨的空间分布,如皇甫川在1965年之前仅在流域出口水文站有雨量数据。

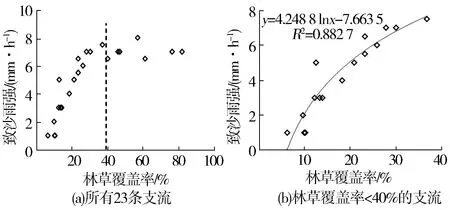

由23条支流(区域)的平均植被覆盖率与致沙雨强的关系[图3(a)]可以看出,当林草覆盖率小于40%时,致沙雨强与林草覆盖率具有良好的相关性,致沙雨强随林草覆盖率的增大而增大; 当林草覆盖率大于40%时,致沙雨强对植被变化不敏感,趋于稳定。在“十二五”国家科技支撑计划中, 刘晓燕等研究得出的“雨强是影响流域产沙的重要因素,但当易侵蚀区林草覆盖率大于50%后,雨强影响并不明显。在林草覆盖率小于40%的易侵蚀区,改善林草的减沙效果非常明显”[4]等相关结论,与本研究的结论基本一致。

图3 支流(区域)林草覆盖率与致沙雨强相关关系

建立林草覆盖率小于40%时的林草覆盖率-致沙雨强拟合相关曲线,拟合系数R2达到0.882 7[图3(b)]。利用该曲线,可根据黄土丘陵沟壑区某支流“天然时期”的林草覆盖率,在曲线上查得对应的致沙雨强,统计超过致沙雨强的有效产沙雨量作为“水文法”模型的降雨因子,可以有效筛除对流域产沙不起作用的小雨强降雨,从而使“水文法”模型与产沙的物理机制联系更为密切。

4 基于致沙雨强的“水文法”模型应用实例

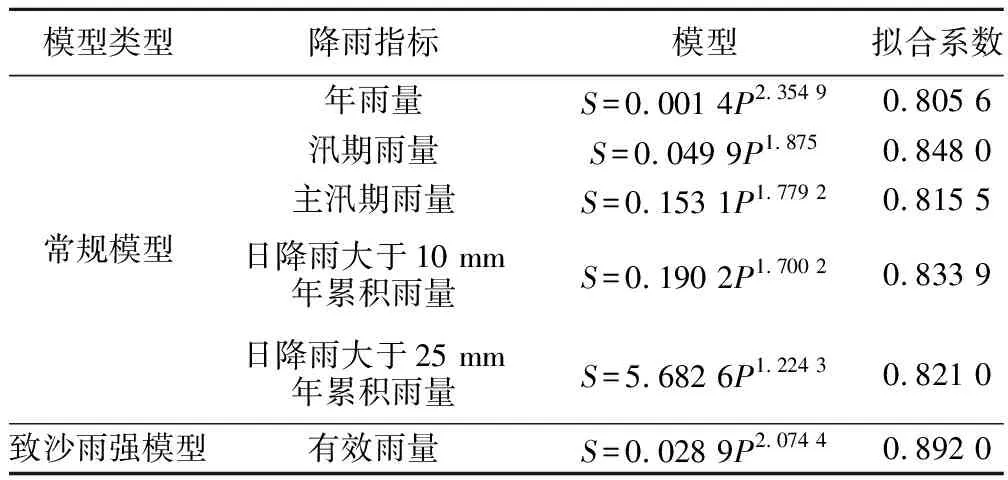

以佳芦河支流为例,把口水文站申家湾站控制面积1 121 km2,根据“天然时期”林草覆盖率为10.2%,在曲线上查得致沙雨强为2.1 mm/h。统计建站(1958年)至1975年逐年雨强大于2.1 mm/h的有效雨量,建立有效降雨-年输沙量的“水文法”模型,并与常规模型进行对比,结果见表2。由表2知,基于常规模型的平均拟合系数不足0.85,而基于致沙雨强模型,拟合系数有所提高,达到0.892 0。

表2 佳芦河“水文法”模型建模结果

将2005—2014年的降雨因子代入以上模型,计算降雨因素和下垫面因素对支流产沙的影响量,可以看出基于致沙雨强的模型计算结果与常规“水文法”传统5种模型计算结果在同一范围内(表3)。因此,采用致沙雨强对“水文法”改进能够提高拟合精度,计算结果合理。

表3 佳芦河改进和常规“水文法”模型减沙量计算结果对比 万t

5 结 语

在梳理“水文法”基本原理和黄土高原产沙物理机制的基础上,定义了致沙雨强因子;在黄土丘陵沟壑区选取“天然时期”不同林草覆盖率的典型支流(区域),以支流(区域)场次洪水及其对应的降雨过程作为基本资料,采用水文统计方法判别了各支流(区域)致沙雨强指标,建立了林草覆盖率-致沙雨强关系曲线。当林草覆盖率小于40%时,致沙雨强随林草覆盖率的增大而增大,两者具有良好的相关性;当林草覆盖率大于40%时,致沙雨强对植被变化不敏感,趋于稳定。

利用林草覆盖率小于40%时的林草覆盖率-致沙雨强相关曲线,可确定黄土丘陵沟壑区任一支流在“天然时期”的致沙雨强,将超过致沙雨强的“有效产沙雨量”作为“水文法”模型的降雨因子,对“水文法”进行改进,可使其与产沙的物理机制联系更为密切。在佳芦河上的应用表明,应用致沙雨强模型的拟合精度进一步提高,计算结果合理,可以应用到黄土丘陵沟壑区“天然时期”覆盖率小于40%的其他支流。