刑事缺席审判制度的比较法考察*

——以适用范围与权利保障为切入点

2019-08-07

(浙江大学光华法学院,浙江杭州 310008)

刑事缺席审判制度作为一项全新的制度,于 2018 年被纳入我国《刑事诉讼法》之中。 我国的刑事缺席审判程序涵盖三重情形,即特定案件的缺席审判、被告因患有严重疾病不能出席审判的缺席审判、已死亡的被告人可能无罪的缺席审判。 与此前对物处置而设立的违法所得没收程序相比,刑事缺席审判程序旨在解决被告人的定罪量刑问题,同时兼具追赃功能,成为我国真正意义上的缺席审判制度。 无论是古代司法制度中的“两造具备、师听五辞”,抑或是现代刑事司法中的“控辩双方平等武装、审判者居中裁判”,都强调被告人对席审判的程序价值。 刑事缺席审判制度打破了传统的刑事诉讼构造样态,因此,在司法实践中对于刑事缺席审判的适用应秉持谨慎态度,不能任意扩大刑事缺席审判的适用范围。 我国刑事缺席审判制度的宗旨是追逃追赃,颇具本土特色。 为了丰富研究视野与避免实践困境,笔者拟在学界以往研究的基础上,对刑事缺席审判制度从比较法视角进行深入的研究,为我国刑事缺席审判制度的未来发展提供域外智识资源。

一、适用范围的迥异:三种类型的不同

刑事缺席审判程序在被告人未到庭的情形下仍然进行审判,是一种特殊的刑事诉讼程序。 该程序打破了刑事诉讼中尤其强调的对席审判的常态,触及刑事被告人程序参与权的行使,因此刑事缺席审判的适用范围应当受到严格控制。

有学者以被追诉人是否曾参与庭审为划分标准,将被追诉人自始至终都未出席审判的情形归入“完全缺席审判”的范畴,而将被告人在庭审开始时到庭但之后因特殊事由而缺席的情形划入“部分缺席审判”。(1)参见杨宇冠、高童非:《中国特色刑事缺席审判制度的构建——以比较法为视角》,《法律适用》2018 年第 23 期。从此种角度对缺席审判进行划分不无意义,但是“部分缺席审判”通常包含被告人在庭审过程中退庭、逃跑、拒绝到庭或故意制造事由逃避审判的情形,以及法院因被告人扰乱法庭秩序而将其驱逐出庭的情形。 显然,我国《刑事诉讼法》规定的刑事缺席审判制度并未涵盖后一种情形,而是在其他条文中对其作出了规定。

有鉴于此,笔者将依据适用罪名的轻重对各国刑事缺席审判制度进行分类。 综观全球法治国家,各国对刑事缺席审判程序的相关规定大相径庭,基本形成了三种模式,即仅适用于轻罪的缺席审判模式、轻重罪皆适用缺席审判模式以及完全禁止适用缺席审判模式。 值得注意的是,并无现代法治国家将刑事缺席审判程序仅适用于重罪案件,那些将刑事缺席审判程序适用于重罪案件的国家同时也将该程序适用于轻罪案件。

(一)适用于轻罪的刑事缺席审判模式:以美国为例

奉行当事人主义诉讼模式的美国,历来注重被告人的程序参与权,这一理念在20世纪的正当程序革命中发展到顶峰。 在宪法层面,美国宪法第五修正案和第六修正案赋予了刑事被告人程序参与权。 因此,缺席审判制度在美国的构建过程十分曲折。 美国首例缺席审判案件是 1912 年 Diaz v. United States 案,(2)Diaz v. United States, 223 U.S. 442 (1912).该判例首次明确,在非死刑案件中若被告人同意,被告人可以让渡自己的程序参与权。 1944 年,美国《联邦刑事诉讼规则》第 43 条 b 款规定:“可能被判处罚金或一年以下监禁或是二者并处的刑事被告人,法院可以经其书面同意在其缺席的情形下,进行传讯、答辩、审理与科刑。”然而,此时,美国的《军事法》 仍允许对被告人可能判处重罪的案件进行缺席审判。(3)Sarah C. Sykes, Defense Counsel, Please Rise: A Comparative Analysis of Trial in Absentia, 216 Mil. L. Rev. 170 (2013).一起发生于1973 年的标志性判例 Tacon v. Arizona 案改变了此局面。(4)Tacon v. Arizona, 410 U.S. 351, 351~52 (1973).在该案中,被追诉人曾在亚利桑那州军队服役期间贩卖大麻,在其离开亚利桑那州之后,军事法院在其未能出庭的情形下判处被追诉人重罪,但被追诉人未能到庭是由于其经济困难无法支付返回亚利桑那州的旅费导致的。 因此,提审令聚焦于以下四个事项:一是在重罪案件中是否能够适用缺席审判程序;二是在重罪案件中,被告人是否可以自愿放弃庭审参与权;三是重罪案件中是否可以对无法支付出庭差旅费的被告人适用缺席审判程序;四是军事法院在此案的判决过程中,被告人对缺席审判程序的适用是否知情,并且放弃出庭是否具有明智性。(5)Eugene L. Shapiro, Examining an Underdeveloped Constitutional Standard: Trial in Absentia and the Relinquishment of a Criminal Defendant' s Right to be Present, 96 Marq. L. Rev. 591 (2012).

即便在刑事缺席程序范围限定于轻罪案件之后,美国对于轻罪案件何时应当进行刑事缺席审判也远未达成共识。 在 United States v. Tortora 案中,(6)United States v. Tortora, 464 F.2d 1202 (1972).美国第二巡回法庭提出了适用刑事缺席审判程序的“公共利益必需标准”。该标准涵盖多重因素:一是若被告人出席,庭审将在很长时间之后举行;二是重新确定开庭时间较为困难,尤其是在共同犯罪的情形下;三是公权机关若再次举行庭审负担较重,这在共同犯罪案件中尤为明显,因为在共同犯罪案件中,证据的重合度较高,且再次开庭也会将证人置于不利境地。(7)Lucas Tassara, Trial in Absentia: the Public Necessity Requirement to Proceed with a Trial in the Defendant' s Absence, 12 Barry L. Rev. 153(2009).因此,决定轻罪案件是否可以进行缺席审判,很大程度依赖于法官的自由裁量。 由此可见,美国对于刑事缺席审判程序秉持少用、慎用的态度。

除美国之外,包括英国、德国、日本在内的一些国家也设立了适用于轻罪案件的刑事缺席审判程序。 譬如,英国《治安法院法》第 12 条规定,若采用刑事缺席审判程序,对被告人的科刑不能是监禁刑。(8)参见[英] 约翰·斯普莱克:《英国刑事诉讼程序》,徐美君、杨立涛译,中国人民大学出版社 2006 年版,第 264 页。在德国,其刑事诉讼法第 232 条第1款规定:“若适用刑事缺席审判程序,科处刑罚仅限于单处或者并处 180 日以下的日额罚金、保留处刑的警告、禁驾、收缴、没收、销毁或是废弃,而不允许科处较之更高的刑罚或是矫正、保安处分。”(9)《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会:《世界各国刑事诉讼法——欧洲卷·上》,中国检察出版社 2016 年版,第 294 页。日本刑事诉讼法规定,可以对 50 万元以下罚金或者罚锾的案件进行缺席审判,但被告人可以委托代理人参与诉讼。(10)参见孙谦主编:《刑事审判制度——外国刑事诉讼法有关规定(上)》,中国检察出版社 2017 年版,第 125~126 页。

(二)轻重罪皆适用刑事缺席审判模式:以法国为例

《法国刑事诉讼法》对于缺席审判的规定是具有层级性的,在其现行司法体制下适用缺席审判的案件不局限于轻罪案件,对于重罪案件也可以启动缺席审判程序,但是一旦被告人归案后,则需重新进行审判。(11)Rachel K. David, Ira Einhorn' s Trial in Absentia: French Law Judging United States Law, 22 N.Y.L. Sch. J. Int' l & Comp. L. 611 (2003).在《法国刑事诉讼法》第二卷第一编“重罪法庭”中,第 320 条第1款规定:“……审判长亦可当庭宣读确认被告人抗拒出庭的笔录之后,命令即使被告人不到庭,法庭审理照常进行,……该种裁决全部视为对席作出。 ”此外,在该法第二编“轻罪的审判”中,第 410 条规定,对于符合法定条件的轻罪案件,法庭可以缺席审判。(12)参见前注⑨,《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会书,第 629~645 页。然而,作为《人权与基本自由欧洲公约》的签署国,法国有义务遵守该公约第 6 条关于公平审判的规定,该条中“个人受到刑事控告时所应享有的最低基本权利”的内涵包括:有适当的时间和便利条件为辩护做准备以及由他本人或者律师进行辩护的权利。 刑事缺席审判程序则被视为违反公平的规定。 因此,法国为了在国内法与该公约之间寻求平衡,规定了被告人归案时需重新进行审判。 《法国刑事诉讼法》第 379 条之四针对重罪案件的缺席审判作出规定:“ ……被判刑的被告人自行投监,或者被告人在其被判处的刑罚尚未因时效消灭之前被逮捕,重罪法庭的所有处分视为不曾作出。”该法第 489 条规定,如果被告人对轻罪的缺席判决的执行提出异议,缺席判决之全部部分视为不曾作出,且被告人可仅对民事处理部分提出异议。(13)参见前注⑨,《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会书,第 636~653 页。

与法国类似,俄罗斯的刑事缺席审判模式既可以适用于轻罪也可以适用于重罪案件。 《俄罗斯刑事诉讼法典》第 247 条第 4 款规定,法庭审理轻度犯罪或者中度犯罪的刑事案件时,若受审人申请缺席审判的,则允许在受审人缺席时进行法庭审理。 该条第 5 款规定,在特殊情况下,涉及重度犯罪或者极其重度犯罪的刑事案件,可以在刑事受审人身处俄罗斯联邦领域之外及(或者)逃避出庭的情况下进行缺席审判,前提是该行为人未因该案在其他国家曾受刑事追诉。(14)参见孙谦主编:《刑事审判制度——外国刑事诉讼法有关规定(下)》,中国检察出版社 2017 年版,第 745~746 页。此外,《意大利刑事诉讼法》第 420 条之二对于刑事缺席审判的适用范围并无特别规定,司法实践中既可以适用轻罪也可适用于重罪案件。(15)参见《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会:《世界各国刑事诉讼法——欧洲卷·下》,中国检察出版社 2016 年版,第 1702 页。

(三)完全禁止适用刑事缺席审判模式:以西班牙为例

与上述两种模式截然不同,西班牙则完全禁止适用刑事缺席审判程序,但是在严重危及人权的案件中,允许在被告人缺席情形时,对其进行侦查,这在一定程度上是为了震慑相关犯罪。 当西班牙的引渡请求被拒绝之后,西班牙法院则会停止调查,因为调查之后被追诉人也无法被起诉。(16)Mugambi Jouet, Spain' s Expanded Universal Jurisdiction to Prosecute Human Rights Abuses in Latin America, China, and beyond (2007).需要注意的是,即便是在被告人不在场时进行的侦查行为,也仅限于严重危及人权的案件,这与其行使国际法层面的普遍管辖权也是紧密相关的,但国际层面对于普遍管辖权的内涵与外延仍存较大争议,并且西班牙国内对于普遍管辖权的具体规定也处于变化之中。

此外,仍有其它较多国家完全禁止适用刑事缺席审判程序。 譬如,《阿根廷刑事诉讼法》第 367条规定,被告人逃逸的,法院应当命令延期审判。(17)孙谦主编:《刑事审判制度——外国刑事诉讼法有关规定(上)》,中国检察出版社 2017 年版,第 457 页。《乌克兰刑事诉讼法》第 280 条第 2 款的规定也与之相似。(18)参见《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会:《世界各国刑事诉讼法——欧洲卷·中》,中国检察出版社 2016 年版,第 1510 页。普遍来看,完全禁止适用刑事缺席审判制度的国家往往不会从正面对刑事缺席审判制度进行否定,而是通过列举反面情形以表明禁用刑事缺席审判程序的立场。 此种完全禁止适用刑事缺席审判的模式在很大程度体现了各国刑事诉讼中保障人权的理念。

(四)小结

上述对于刑事缺席审判制度的模式划分难以将我国刑事缺席审判制度囊括其中。 这恰恰体现了我国刑事缺席审判制度的特殊性,即我国并非以量刑标准确定刑事缺席审判程序的适用范围,而是依据具体罪名以及一些出庭阻却事由构建了具有中国特色的刑事缺席审判制度(详见后文)。 通过对上述三种模式刑事缺席审判制度进行考察,可以发现,除了第三种完全禁用刑事缺席审判模式外,其他两种模式虽在适用范围方面形成了不同做法,但在价值选择方面却有所趋同,笔者将在本文中从价值论的角度对此进行分析。

二、价值选择的趋同:公正与效率之间

作为刑事诉讼的两项基本价值追求,公正与效率贯穿于刑事诉讼的发展历程。 在刑事缺席审判程序中,由于被告人无法直接参与审判,作为刑事诉讼内在价值的程序公正便很难实现,这当然也会使实体公正这一外在价值的实现大打折扣。(19)参见陈瑞华:《刑事诉讼的前沿问题》(第五版),中国人民大学出版社 2016 年版,第 163 页。因此,是否可以认为刑事缺席审判便没有了其存在的价值基础呢? 答案显然是否定的。 无论是适用于重罪或是轻罪,世界范围内大多数国家设置的缺席审判程序,都是更侧重于效率的制度设计。

(一)司法公正:程序参与权

诉讼当事人,尤其是刑事被告人的程序参与权,被认为是程序公正的第一项要素,又被称作“获得法庭审判的机会”,其核心是,那些承担刑事裁判结果的当事人应当有充分的机会并富有意义地参与刑事诉讼的全过程。(20)参见上注,陈瑞华书,第 170~171 页。无论是20世纪在美国勃兴的正当程序运动,抑或是联合国《公民权利和政治权利公约》的相关规定,(21)联合国《公民权利和政治权利公约》第 14 条第三款(丁)项规定:“刑事被告人有权出席庭审并进行自行辩护,抑或由其所选择的法律援助律师进行辩护。”均体现了对被告人程序参与权的保障。

从本源上考察,被告人的诉讼参与权滥觞于近代以来“国民主权”观念的形成。(22)参见万毅:《刑事缺席判决制度引论》,《当代法学》2004 年第 1 期。公众广泛参与政治生活也是现代民主社会的一项根本性标志,而对刑事诉讼中被告人程序参与权的保障,是衡量一个国家民主程度的重要标尺。(23)参见邓思清:《刑事缺席审判制度研究》,《法学研究》2007 年第 3 期。从诉讼构造角度来看,被告人的程序参与权也有充分的逻辑依据。 面对国家专门机关运用国家强制力的追诉,刑事被告人处于相对弱势的地位。 我国刑事诉讼发展历经了被告人从诉讼客体到诉讼主体的转变,我国刑事审判构造既不是应然的“正三角形结构”, 也非有的学者所提出的“倒三角形结构”,实际上呈现出一种类似伞状的几何图形。(24)参见卞建林、李菁菁:《从我国刑事法庭设置看刑事审判构造的完善》,《法学研究》2004 年第 3 期。虽然刑事诉讼构造仍有待优化,但不能否认被告人诉讼主体化、被告人程序参与权的巨大内在价值。 正如贝勒斯所说,法院在作出关乎被告人切身利益的裁判前,至少能够听取被告人的意见,即赋予被告人发言权。(25)参见[美] 迈克尔·D·贝勒斯: 《法律的原则——一个规范的分析》,张文显等译,中国大百科全书出版社 1996 年版,第 35 页。

(二)诉讼效率:经济效益性

20世纪中叶,以美国“正当程序革命”为代表,世界各国普遍侧重对程序正义的追求,对刑事缺席审判制度普遍持否定态度。 至20世纪七十年代,伴随着西方法经济学的兴起,关于法律程序中经济效益的研究愈发兴盛。 “在对法律程序进行评价时,经济效益是重要指标之一,除非有正当的理由,任何人不能使程序的运行成本增加。 与此同时,若其他条件相同,应当选择运行成本较低的程序,这也是保障公共福祉的必然要求。”(26)M. D. Bayles, Principles for Legal Procedure, 5 Law and Philosophy, pp. 4~5 (1986).因此,世界各国的立法机关纷纷重视刑事诉讼程序的效率价值。(27)譬如,美国《联邦刑事诉讼规则》第 2 条规定:“本规则系以保障刑事程序产生公正的决定为目的;本规则旨在……确保程序之简捷,诉讼进行之公正,并除去不合理的费用与迟延。”《日本刑事诉讼法》第 1 条规定:“本法以在刑事案件上,于维护公共福利和保障个人基本人权的同时,明确案件的事实真相,正当而迅速地适用刑罚法令为目的。”

除了对诉讼效率价值的追求外,司法实践中的困境也为构建刑事缺席审判制度提供了现实土壤。在司法实践中,面对被告人无法到庭的现实难题,司法人员往往陷入两难境地。 一方面,被告人的缺席不仅仅影响程序公正的实现,往往也难以确保结果公正的实现。 另一方面,中止审判也会引发一系列不利后果:一是刑事诉讼程序的延迟会增加诉讼程序的运行成本;二是诉讼程序的迟延同样可能影响司法公正的实现,因为时过境迁,各种证据的收集难以进行,案情难以查明;三是诉讼程序的迟延还会影响刑罚威慑功能的发挥。(28)参见前注,邓思清文。

因此,在保障被告人的辩护权和程序参与权这一原则之下应有例外。 在日益凸显诉讼效率重要性的现代刑事诉讼制度中,迫切需要解决因犯罪嫌疑人、被告人逃逸等情形导致正常的刑事诉讼无法顺利进行以及由此引发的程序效率低下等难题。 为此,不少国家纷纷建立刑事缺席审判制度。(29)参见樊崇义:《腐败犯罪缺席审判程序的立法观察》,《人民法治》2018 年第 13 期。

(三)法经济学分析:交易成本论

从价值论视角来看,多元的刑事诉讼价值难以同时实现,相关制度的设计必然是价值平衡的过程。 同样,刑事缺席审判程序也是价值平衡后的理性选择。作为刑事诉讼两大基本价值追求,公正与效率之间的冲突问题贯穿于刑事诉讼的发展史,诸多制度的设计都涉及两大价值之间的平衡,如简易程序、速裁程序、辩诉交易等。 与上述制度中被告人对席程序相比,刑事缺席审判程序中公正与效率两大价值之间的冲突尤甚。

程序参与权具有一定的公民基本权利意义,原则上不能加以限制,但也并非完全不可放弃。 从价值选择与利益权衡的维度来看,允许被告人在特定情况下放弃出庭是有合理性的,刑事缺席审判制度以被告人放弃出庭权为前提,也具有法理上的正当性。通过比较分析可以发现,除了完全禁止适用缺席审判制度的模式,其余两种刑事缺席审判模式,无论是仅适用轻罪抑或是轻重罪皆适用的模式都侧重于对诉讼效率价值的追求。

然而,为何对重罪案件的缺席审判往往更易受到质疑呢? 在法经济学研究方法中,由科斯提出的交易成本论可以为解释该现象提供相应的理论支撑。 科斯借助“交易成本”概念,研究了法律制度与资源配置之间的关系。 交易成本分析方法就是在交易成本不为零时,分析制度效率高低的方法。 制度具有生产性,运行的交易成本越小,效率就越高。 立法机关就是根据最大化原则在不同的法律制度之间按照交易成本的大小进行选择,以实现社会福利的最大化。(30)参见王海军:《刑事审判模式的经济分析——以当事人主义为中心》,中国政法大学出版社 2013 年版,第 43 页。依据科斯定理,在交易成本为正的现实世界中,不同的权利界定和分配,则会带来不同效益的资源配置。(31)参见[美] 科斯等:《财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集》,刘守英等译,格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社2014 年版,第 18 页。在运用法经济学进行研究时,关于成本的概念,有几点需要注意:一是成本指人在运用资源或选择行为时所要承担的“东西”;二是成本指的不一定是金钱或物质,也可能是精神上、良知上、道德上的“东西”;三是成本本身隐含着一种比较,在比较之后选择了其中一项,而其他被放弃的机会便成了这个选择的“机会成本”。(32)参见熊秉元:《法律的经济分析:方法论上的几点考虑》,《月旦法学杂志》(台北)1999 年第 53 期。除了经济效益之外,法律收益还涵盖政治效益、社会收益、伦理收益等。(33)参见[美] 理查德·波斯纳:《超越法律》,苏力译,北京大学出版社 2016 年版,第 359~364 页。

对刑事缺席审判程序而言,“成本”是指被告人让渡的包括程序参与权在内的一系列权利,“效益”则是指诉讼效率以及国家刑罚权的实现。 对于重罪案件而言,被告人让渡的权利往往更大,此时的效益难以弥补交易成本,因此往往更难得到认同,这也是世界范围内较少国家将刑事缺席审判适用于重罪案件的原因所在。 然而,对我国的刑事缺席审判制度而言,除了可以从交易成本论中得出其侧重于对效率价值的追求之外,还不能忽略其更为重要的现实需求,即加大反腐工作力度的要求,(34)参见沈春耀:《关于<中华人民共和国刑事诉讼法(修正草案) >的说明》,在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二次会议上,2018年 4 月 25 日。这也体现了我国在构建刑事缺席审判制度时的中国国情考量。

三、权利保障的差异:先天不足的弥合

在刑事缺席审判程序中,由于被告人未直接参加庭审,其程序参与权受到克减,因此,对其间接参加审判以及救济途径的保障则需进一步明确,以期弥合该制度的先天不足。 通过前述对刑事缺席审判程序所做的价值论分析可知,当该程序适用于重罪时,被追诉人让渡出的权利(“成本”)往往更大。 那么,是否在适用重罪的缺席审判程序中,对于被告人的权利保障已臻于完善呢? 为了回答此问题,以下笔者对刑事缺席审判程序制度中被追诉人的四项权利进行考察,这四项权利分别是知情权、辩护权、上诉权、异议权,它们也是现代法治国家普遍赋予刑事缺席审判程序中被追诉人的权利。

(一)知情权

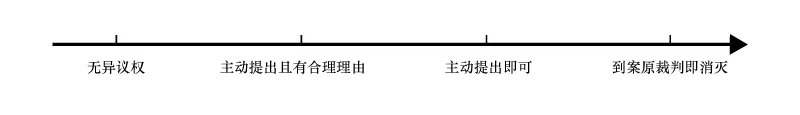

在刑事缺席审判程序中,知情权是弥补被追诉人未能亲历审判的方式之一,也是启动刑事缺席审判程序的第一道阀门。 通过比较发现,各国对于被追诉人知情权的规定分为无需被告人知悉、推定知悉、实际知悉、被告人明确同意四种类型。(35)需要注意的是,这里的推定知悉包含公告送达。 在刑事诉讼中一般不适用公告送达,除了一些旨在追缴犯罪违法所得的程序。 这些程序本质上具有民事诉讼程序的色彩,如我国的违法所得没收程序以及美国的犯罪资产没收程序等,不过法国关于刑事缺席审判的“抗传程序”具有“公告送达”的属性,故此处的推定知悉包含公告送达的方式。 参见黄风:《刑事缺席审判与特别没收程序关系辨析》,《法律适用》2018 年第 23 期。 我国曾有学者主张可在刑事缺席审判程序中适用公告送达。 参见刘根菊、李秀娟:《构建缺席审判外逃贪官制度探析》,《人民检察》2005 年第 16 期;黄莺:《论构建我国刑事缺席审判》,《重庆邮电大学学报(社会科学版)》2006 年第 1 期。 不过,也有学者指出有关国际条约或者外国法律一般不允许对刑事案件被告人进行公告送达,故通常不能采用公告送达的方式。 参见喻海松:《刑事缺席审判程序的立法进程》,《法律适用》2018 年第 23 期。从对被追诉人知情权保障的程度来看,这四种类型对于知情权的保障依次呈增强趋势(参见图1)。

第一种类型并未对被告人的知情权进行保障,各国目前一般不采用此做法。 然而,可以对重罪案件进行缺席审判的意大利在 2014 年以前却采用此做法。 2014 年之前,意大利刑事缺席审判程序的启动无需被告人知悉,对于查无下落者便可适用,且缺席审判的判决是不可撤销的。(36)ALESSANDRA CAPPA, Penale contumacia, DIGESTO DELLE DISCIPLINE PENALISTICHE, anno di pubblicazione: 2013 aggiornamento, Pluris, Wolters Kluwer ITALIA. 转引自黄风:《对外逃人员缺席审判需注意的法律问题》,《法治研究》2018 年第 4 期。欧洲各国对意大利的刑事缺席审判模式产生质疑,因为意大利在将刑事缺席审判适用于重罪案件时,却无需被告人明确知悉便可适用,这与欧洲人权法院的规定相左。(37)Council Framework Decision 2009/299/JHA, preamble 6.因此,意大利后来也对本国的刑事缺席审判模式进行了修正,努力契合欧洲的通行规则。(38)Luca Mezzetti, Human Rights: Between Supreme Court, Constitutional Court and Supranational Courts: The Italian Experience, 52 IUSGentium 29 (2016).

2014 年作为意大利刑事缺席审判制度的分水岭,其间最关键的变化便在于对被追诉人知情权保障方式的改变——意大利第 67 号法律规定必须在被追诉人知悉的情况下方可启动刑事缺席审判程序。 然而,此处规定的“知悉”既可以是实际知悉也可以为推定知悉。 《意大利刑事诉讼法》第 420 条之二规定,若被追诉人拒绝接受传唤通知,或者有意躲避针对其本人的文书送达,则可以推定其知悉刑事缺席审判程序。(39)参见前注,《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会书,第 1702 页。这对于意大利一直坚持的传统缺席审判制度来说,这项规定具有颠覆性意义。 在意大利国内,有人甚至认为这一变化实质上是对缺席审判制度的废除。(40)参见前注,黄风文。意大利对于刑事缺席审判程序被告人知情权的巨大转变,也与欧盟于 2016 年发布的《关于强化无罪推定的某些方面和强化刑事程序中参加审判权利的指针》中的相关精神契合。 该文件规定,主管机关应确保被追诉人通过适当方式知悉诉讼的存在以及其不出席庭审的不利后果。 这里所要求的“知悉”一般指“实际知悉”,若要适用“推定知悉”,则需对主管机关在通知被追诉人时的 “尽职”程度以及被追诉人在获悉相关通知的“注意”程度进行评价。(41)Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings, (35). 转引自前注,黄风文。

同为欧盟成员国的法国,在轻罪的缺席审判程序中,无需被告人的知悉即可启动缺席审判程序;(42)参见前注,《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会书,第 653 页。在重罪的缺席审判程序中,被告人经“抗传程序”,即重罪被告人一开始便逃避刑事追诉,或是在其受到追诉的过程中逃匿,那么重罪法庭应当在犯罪实行地所在省的报纸上发布公告,命令被告人10 日内主动到庭,否则被视为抗拒法律,10 日期限过后,则可以对其进行缺席审判。(43)参见前注,邓思清文。

然而,仅将刑事缺席审判程序适用于轻罪的美国将“被告人同意”作为启动该程序的前提。 无论是联邦法院还是各州法院都强调缺席审判程序中被告人的知情权、自愿性、明智性。 其中,被告人的自愿性又往往成为法院关注的重点。(44)Eugene L. Shapiro, Examining an Underdeveloped Constitutional Standard: Trial in Absentia and the Relinquishment of a Criminal Defendant's Right to be Present, 96 Marq. L. Rev. 591 (2012).在 1912 年的 Diaz v. United States 案中,美国首次确定了适用缺席审判程序需要被告人的同意。 1973 年,Taylor v. United States 案又再次明确“当且只当被告人同意的情况下,方可适用刑事缺席审判程序”。(45)Taylor v. United States, 414 U.S. 17, 18~19 (1973).

综上所述,将刑事缺席审判制度适用于轻罪案件的模式往往更重视被告人的主观同意。究其原因,面临畸重刑罚的被告人往往抗拒审判,且这些被告人通常都是潜逃者,对其进行送达保证已是现实难题,更不好说其主动同意适用此种程序。

(二)辩护权

辩护权是刑事缺席审判中赋予被告人的又一项重要权利,可以说,刑事缺席审判程序是否会沦为走过场,很大程度上取决于辩护发挥作用的程度。 从刑事辩护的发展史观察,辩护权的演进历经了从自行辩护到委托辩护、从委托辩护到指定辩护、从形式辩护到有效辩护的三个面向过程。(46)参见[美] 安东尼·刘易斯:《穷人能否获得公正审判》,陈虎译,北京大学出版社 2018 年版,再版译序第 1~2 页。其中,第一个面向过程已被现代法治国家广泛接受,第二个面向过程以及第三个面向过程则在不断发展的过程中。 在刑事缺席审判程序中,由于自行辩护天然缺位,需要委托辩护以及指定辩护承担补位功能。 其中,各国的相关规定又以其是否可以纳入法律援助为焦点。

在适用于轻罪刑事缺席审判模式的美国,其宪法第六修正案赋予了被告人在审判中聘请律师帮助的权利,但这并不意味着法律援助的全覆盖。 美国并未专门将刑事缺席审判列为法律援助的法定事由,因此,美国刑事缺席审判被告人是否能够获得法律援助则需要依据美国关于法律援助的一般规定。(47)参见王兆鹏:《辩护权与诘问权》,华中科技大学出版社 2010 年版,第 46 页以下。美国联邦最高法院在 1963 年 Gideon v. Wainwright 案中,(48)Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963).将政府应当为贫穷被告人指定辩护律师这一规定的适用范围扩大到各州。 不过,该权利只有当被告人可能被判处拘役或监禁刑时才适用,如果被告人被判处罚金则不予适用。 之后,又经过 In re Gault 案、Argersinger v. Hamlin 案等一系列案件的发展,(49)In re Gault, 387 U.S. 141 (1967).Argersinger v. Hamlin,407 U.S. 25 (1972).美国最高法院分别裁定在少年司法程序中以及在任何可能判处监禁刑的刑事案件中必须保障被告人获得辩护律师的权利。时至今日,美国的法律援助范围得到极大扩展。 在美国,刑事缺席审判是否被列入法律援助的范围并非关注重点,有效辩护更受关注。 在刑事缺席审判程序中,如果被告人未能获得律师的有效辩护,则“诉讼时效中止”,不过这一原则的确立也历经曲折。 在 Lopez v.INS 案中,(50)Lopez v. INS, 184 F3d 1097~1098 (9th Cir 1999).第十一巡回法庭认为上诉期限是法定的,法院不可中止;第一巡回法庭认为如果被告人已尽到合理的明智性义务而未获得有效辩护,则上诉期限可以中止;第九巡回法庭认为律师的欺骗行为足以让诉讼时效中止。(51)Damon W. Taaffe, Tolling the Deadline for Appealing in Absentia Deportation Orders Due to Ineffective Assistance of Counsel, 68 U. Chi. L.Rev. 1065 (2001).

在同样将刑事缺席审判程序仅适用于轻罪案件的英国,则是另一番景象。 2003 年的标志性案件 R v. Jones 案明确将缺席审判排除在法律援助的法定事由之外,(52)R v·Jones [2003] I AC I.法官认为对于任何心智健全的成年人来说,其自愿放弃程序参与权是不构成法律援助的事由。 除此之外,还有英国学者认为将刑事缺席审判排除在法律援助范围之外的现实原因在于法律援助经费的骤减,但这种做法无疑无法达到《欧洲人权宣言》第6条对于“公正审判”的要求,也很可能会酿成刑事错案。(53)Paul Willey, Trials in Absentia and the Cuts to Criminal Legal Aid: A Deadly Combination, 78 J. Crim. L. 486 (2014).

反观可以将刑事缺席审判程序适用于重罪案件的意大利,则规定被告人有权委托律师,在其未委托律师的情形下则可以由法院指定辩护。(54)Gheorghita Mateut, Remedies for Trial in Absentia under the Current Criminal Code of Procedure, 2017 CDP 11 (2017).此外,在轻重罪皆适用刑事缺席审判程序的俄罗斯,其《联邦刑事诉讼法典》第 16 条也将刑事缺席审判的被告人纳入法律援助的对象。(55)参见前注⑨,《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会书,第 385 页。

概言之,那些可以将刑事缺席审判适用于重罪案件的国家一般将缺席审判作为法律援助的法定事由,但各国的具体规定也并非都如此。 仅将刑事缺席审判程序适用于轻罪案件的模式对于被追诉人辩护权的保障则不尽相同,这与各国的诉讼模式、辩护律师的辩护效果、司法经费的多寡等诸多因素都有关联。

(三)上诉权

上诉权是刑事缺席审判制度中被追诉人进行权利救济的重要方式之一。 各国基本都赋予了刑事缺席审判中的被告人上诉权,但是上诉的主体各有差异。

普遍看来,仅将刑事缺席审判适用于轻罪案件的国家对于被告人的上诉权并无特别规定,一般上诉权仅限定于被告人以及其委托的辩护律师。 在美国,由于刑事缺席审判程序仅适用于轻罪案件,并且启动此程序之前需要被告人的同意,上诉的主体与普通程序并无二致。 此外,英国、德国、日本等国对于刑事缺席审判程序中也并未对被告人的上诉权作专门规定。不过,这并不必然意味着在轻重罪皆适用刑事缺席审判的模式中,情况就截然不同。 比如,在俄罗斯,刑事缺席审判的被告人的上诉权也与普通程序一致,采取此做法的原因可能是,俄罗斯对于被告人包括辩护权在内的其它权利已经进行了足够充分的保障,无需再扩大上诉权的主体,以防诉讼效率价值遭受过分损耗。 我国对于异议权主体的规定则大有不同,这也体现了我国刑事缺席审判制度的特殊性。 为了充分保障被告人的权利,我国对刑事缺席审判程序中的上诉主体进行了扩大,其中包括被告人及其近亲属,此外,辩护人经被告人或者其近亲属的同意也可以提起上诉。 对于上诉主体的专门规定,体现了我国对于被告人权利的充分保障,也折射出我国刑事缺席审判制度的中国特色。 不过,在司法实践中,对于上诉主体的扩大也可能产生一些问题(详见后文)。

(四)异议权

从保障被追诉人审级利益的角度来看,异议权是有别于上诉权的又一重要救济措施。 换言之,除了上诉权之外,被告人在缺席审判程序终结之后还具有提出异议致使原生效裁判归于无效的权利。综观现代法治国家,民事缺席判决一般不设立异议制度,缺席判决的效力等同于对席判决。(56)参见占善刚:《民事诉讼中的程序异议权研究》,《法学研究》2017 年第 2 期。在刑事缺席审判程序中,该程序处分的不仅仅是被追诉人的财产权利,还涉及被追诉人的人身权利,因而世界各国通常允许当事人提出异议并对案件重新审理,但也有个别将该程序适用于轻罪案件的国家并未赋予被追诉人此项权利。

图 2 刑事缺席审判程序中被告人异议权的实现方式

各国对于刑事缺席审判异议权的规定可分为图2所示的四类,这四种类型对被告人异议权的保护程度依次呈增强趋势。 第一类禁止被告人提出重新审理的请求,一般存在于仅适用轻罪的刑事缺席审判模式中。 比如,美国的刑事缺席判决与对席判决具有同等效力,因此对缺席判决有异议时的救济途径也仅限于上诉,而不得以缺席为由要求重新审理。 第二类需被告人需提出合理的异议事由,譬如德国的恢复原状手段。 《德国刑事诉讼法》第 235 条规定:“在轻罪案件的缺席审判程序中,如果被告人能够证明非因自己的过失而缺席庭审的,可以在判决送达后的一周内申请恢复原状。”第三类要求被告人到案后提出异议,但不要求法院对其异议事由进行合理性审查。 典型的例子就是我国《刑事诉讼法》第 295 条的规定,只要被告人提出异议,法院便需要重新审判,但是,不排除在未来的司法解释中,增加对被告人异议事由的审查。(57)从我国《刑事诉讼法》第 295 条的规定来看,只要被告人提出异议,法院便需要重新审判。 因此,从法解释学角度分析,此种规定不同于第二类与第四类。 当然,若以后司法解释有详尽规定,则另当别论。第四类是被告人无需提出任何异议事由判决便自动失效的制度设计。 比如,法国规定,被指控重罪的被告人自行投案,或者在刑罚完成时效之前被逮捕的,经抗传程序作出的判决自动消灭。不过,这并不意味着原审法院必然改变其原先的判决,法院重新作出的裁判可能和此前并无二致,也可能是对此前裁判进行变更,或是减轻、加重处罚。(58)参见刘腾肤:《中国刑事缺席审判制度:理解与完善》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2019 年第 2 期。

由是观之,可以将刑事缺席审判程序用于重罪案件的模式对于被告人行使异议权的要求往往更低。 在可以适用于重罪案件的刑事缺席审判模式中,对于被告人行使异议权的较低要求一方面是为了弥合该程序的“高成本”,另一方面也受制于各国之间引渡条约的相关规定。 以我国为例,我国与法国、澳大利亚、西班牙、葡萄牙、阿富汗、印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国等众多国家的引渡条约中,都将刑事缺席审判的判决作为拒绝引渡的理由。(59)参见前注,黄风文。即便我国《引渡法》第8条第8项也规定,请求国根据缺席判决提出引渡请求的,应当拒绝引渡,但请求国承诺在引渡后对被请求引渡人给予在其出庭的情况下进行重新审判机会的除外。 因此,赋予被告人异议权也是进行国际司法协助的必然要求。其次,图2的对被告人异议权保护程度趋势也与各国的刑事诉讼模式有关,美国的对抗制诉讼模式与繁荣的律师行业使得美国辩护律师在庭审中所承担的作用不言而喻。 此外,美国的刑事缺席审判程序需要被告人的同意方可启动,这也是美国未赋予被追诉人异议权的又一重要原因。 综上所述,各国对刑事缺席审判程序中被追诉人异议权的保障程度不仅与适用于罪刑轻重的模式有关,还与辩护律师在诉讼中的作用以及被追诉人其他权利的强弱动态相关。

四、借鉴与启示:中国特色刑事缺席审判制度的检视

在我国创设刑事缺席审判制度之后,比较法视野为该制度的未来立法与实践的发展提供了新的面向,有助于我国刑事缺席审判制度契合国际社会对于人权保障的基本原则。

(一)适用范围

如前所述,我国刑事缺席审判制度从法律文本来看难以被归为上述模式的任何一种,原因在于我国刑事缺席审判制度并非以量刑为标准进行的制度设计,而是依据具体的罪名以及无法到庭的特殊情况设置的,这也是我国刑事缺席审判制度的特色之一。

若单论量刑标准,我国适用于特定罪名刑事缺席审判情形,即贪污贿赂犯罪案件以及需要及时进行审判并经最高人民检察院核准的严重危害国家犯罪、恐怖活动犯罪案件。由于我国《刑法》第八章贪污贿赂犯罪中的一些罪名的量刑标准畸轻,我国应当被归入轻重罪皆适用刑事缺席审判的模式。然而,需要特别注意的是,我国与其他该模式的国家不同,因为我国只列出了刑事缺席审判程序适用的具体罪名,而其他采用该模式的国家则对所有案件都适用缺席审判。 此外,因为我国贪污贿赂犯罪中的一些罪名的量刑标准畸轻,所以笔者认为,如果对轻罪案件也适用缺席审判程序,那么未来在司法协助中所耗成本与所获收益是不相称的。 不过,这也不排除为了具有特定影响的案件或者是为了国家大力反腐的要求,对于一些轻罪的案件进行缺席审判。 综上所述,我国的刑事缺席审判制度是既适用于轻罪案件也适用于重罪案件的模式,但我国的刑事缺席审判制度的“中国特色”体现在其主要旨在追逃贪官,这使我国的刑事缺席审判模式与其他国家在立法精神上产生了根本分歧。

(二)权利保障

1.知情权

依据上述对被告人知情权保障的四种模式,我国现行法对于特定案件的刑事缺席审判的规定属于“实际知悉”一类,而“无需被告人同意”。 然而,反观其他国家,无论是在适用于重罪抑或适用于轻罪的刑事缺席审判制度中,均普遍要求被告人明确的同意方可启动缺席审判程序。 即便如此,笔者认为,我国对于特定案件的刑事缺席审判程序,无需从“实际知悉”转变为“被告人同意”模式。 因为,我国刑事缺席审判程序适用的第一种情形旨在追逃追赃,以及稳固国家安全与社会稳定,被告人往往明知其犯罪行为重大且将面临较重刑罚,因此,被告人主动同意采用缺席审判的可能性微乎其微,如果采用“被告人同意”,会使我国刑事缺席审判程序虚置,也不利于反腐败工作、国家安全与社会稳定。

2.辩护权

通过上述比较分析可知,刑事缺席审判被告人是否可以纳入法律援助的范围不仅与适用刑罚的轻重相关,还取决于诸如各国诉讼模式、辩护人辩护的有效程度、司法经费的多寡等诸多方面的因素。 在我国《刑事诉讼法》修改过程中,关于缺席审判的被告人是否可以成为法律援助的对象,学者们莫衷一是。 持反对意见的学者认为由于辩护人见不到被告人,法律援助的意义不大;大多数学者则基于对刑事缺席审判中被告人辩护权的特别保障持相反意见。(60)参见前注,喻海松文。我国《刑事诉讼法》的规定也体现了大多数学者的观点,即缺席审判的被告人应当成为法律援助对象。 依据我国《刑事诉讼法》第 293 条的规定,刑事缺席审判案件实现了辩护律师的全覆盖,形成了“委托律师优先、法律援助律师补位”的二元模式。 “委托律师优先”是指被告人有权委托辩护人,被告人的近亲属可以代为委托辩护人,但法律条文中并未明确被告人是否可以拒绝近亲属委托的辩护人,从而成为法律援助的对象。 “法律援助律师补位”是指被告人及其近亲属没有委托辩护人的,法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。 需要注意的是,在中国语境下,刑事缺席审判的被告人是否与传统法律援助的对象一样,可以要求更换所指定的律师,法律未明文规定,有待司法解释进一步明确。笔者认为,刑事缺席审判的被告人应当同传统的法律援助对象一样具有更换指定律师的权利,并同样具有次数限制。

3.上诉权

如前所述,无论是何种刑事缺席审判模式,绝大多数国家对于被告人的异议权并无特殊规定。 然而,我国对于刑事缺席审判中上诉权主体的规定相对于普通程序而言有所扩大,这也是极具中国特色的。 究其原因,主要是为了充分保障被告人的权利,但是也不能忽视其潜在的弊端。 其一,近亲属的独立上诉权可能被滥用,导致司法资源的浪费以及诉讼效率降低。 其二,近亲属的独立上诉权可能发生功能异化。 我国《刑事诉讼法》第 294 条未明确区分被告人以及其近亲属上诉的先后顺序。 在司法实践中会遇到若被告人能否正确表达上诉意愿,其近亲属是否还可以独立提起上诉的问题。 笔者认为,赋予被告人近亲属上诉权的目的是为了保障被告人的权利,在被告人能够正确表达是否上诉意愿时,理应优先考虑被告人意愿。 因此,上诉权顺位问题需要在司法解释中释明,即应将被告人近亲属独立上诉权的行使限制在“被告人无法正常表达上诉意愿或者没有明确表示是否上诉”的情形,以防止出现司法实践违背立法初衷的情况。

4.异议权

如前所述,我国刑事缺席审判程序要求被告人到案后提出异议,但不要求法院对其异议事由进行合理性审查。 换言之,只要被告人提出异议,法院便需要重新审判,这也是我国刑事缺席审判制度的特色之一。 不过,这并不排除在未来的司法解释中增加对被告人异议事由的审查,由此转变为笔者于本文中所列的异议权保障分类中所列的第二种类别。 对此,笔者认为这样的转变是不妥的,因为这会导致法官的自由裁量权扩张,可能会导致对于绝大多数缺席审判案件无法进行重新审判,这也与诸多引渡条约的内容相悖。 然而,有学者从法的安定性、刑事判决的既判力、刑事缺席审判制度本身的价值与理性等维度主张我国不应设立被告人异议权,而应当通过审判监督程序对于被告人进行权利保障。(61)参见万毅:《刑事缺席审判制度立法技术三题——以<中华人民共和国刑事诉讼法(修正草案) >为中心》,《中国刑事法杂志》2018 年第 3 期。笔者则认为,这种做法不但会导致上述法官自由裁量权过大、与引渡条约内容相左等问题,还会剥夺被告人的审级利益。