從徐邈《莊子集音》看陸德明《莊子音義》之成書

2019-08-04寇志强

寇志强

内容提要 魏晉南北朝時期玄學大暢,《莊子》作爲三玄之一,受到了空前的關注,爲其作注者不乏其人,同時集注《莊子》之作也開始出現。撰於東晉中期的徐邈《莊子集音》是今可知較早的集注《莊子》之作,惜其唐時已亡,所幸敦煌寫本中存有三個殘卷,可考知其體例。撰於陳隋之交的陸德明《莊子音義》是今可見唐前唯一一部完整的集注《莊子》之作,也是魏晉南北朝《莊子》注集大成之作。通過徐邈《莊子集音》與陸德明《莊子音義》文本的比對可發現,《莊子集音》在《莊子》注的選擇、體例、音注等方面對《莊子音義》影響很大,而《莊子音義》則在經文、注文、版本考訂等方面進行了較大的創新,最終替代《莊子集音》,成爲後世流傳的唯一一部唐前集注《莊子》之作。

關鍵詞 徐邈 陸德明 莊子集音 莊子音義

魏晉南北朝時期玄風大暢,《莊子》作爲三玄之一,也受到了空前的關注,爲其作注者不乏其人。據《世説新語》記載,“初,注《莊子》者數十家,莫能究其旨要。向秀於舊注外爲解義,妙析奇致,大暢玄風”(1)余嘉錫《世説新語箋疏》,中華書局1983年版,第206頁。,可知在向秀之前,爲《莊子》作注者已有數十家,然除崔譔外,其名均已不可考。向秀已降,注者日多,集注《莊子》之作也開始出現,撰於東晉初的李頤《莊子集解》是今可知最早的集注《莊子》之作,然該書亡於唐時,其體例全不可考。東晉中期,徐邈所撰《莊子集音》亦是集注《莊子》之作,然亦亡於唐時,所幸敦煌寫本中存有三個殘卷,可藉以考知該書之體例。入南朝之後,《莊子》注者日多,陳隋之交,陸德明所撰《莊子音義》集衆家音義之大成,從而流傳至今,許多今不傳之《莊子》注多賴此存有部分佚文。

徐邈(344—397),字仙民,東莞姑幕(今山東莒縣)人,東晉著名經師,撰有《五經音》《春秋穀梁傳義》《論語音》《老子音》《莊子音》《莊子集音》等。徐邈《莊子集音》,《隋書·經籍志》曾著録,至《舊唐書·經籍志》已不著録,而《舊唐書·經籍志》乃删削唐開元十年(722)毋煚《古今書録》而成,《古今書録》又是删削唐開元九年成書的《群書四部録》而成,可見唐玄宗開元時期此書或已不存。所幸敦煌寫本中發現該書三個殘卷,即法藏敦煌寫本伯3602號、英藏敦煌寫本斯6256號、法藏敦煌寫本伯4058B號,後兩者均殘損嚴重,完整之行不多,故本文主要以伯3602號寫本爲據。伯3602號寫本存《馬蹄》《胠篋》篇全部、《駢拇》篇大部及《在宥》篇小部,共71行。王重民先生《敦煌古籍叙録》定其爲陸德明《莊子音義》(2)參見王重民《敦煌古籍叙録》,中華書局1979年版,第253~254頁。,然該書與《莊子音義》在體例上差别甚大,絶非陸氏《莊子音義》,後日本學者小島祐馬、寺岡龍含、阪井健一及我國學者許建平(3)參見[日] 小島祐馬《巴黎國立圖書館藏敦煌遺書所見録(一)》,載《支那學》第5卷第5號,1939年。[日] 阪井健一《敦煌出土莊子音義寫本殘卷(ペリオ三六二)と經典釋文音義との比較考察》,載日本大學人文科學研究所《研究紀要》十五號,1973年。許建平《伯三六二殘卷作者考》,載《文史》第40輯,中華書局1994年版,第177~183頁。等先後獨立考證出其作者非陸德明,而是徐邈,所不同者乃日本學者小島祐馬先生認爲其乃徐邈《莊子音》,許建平先生認爲其乃《莊子集音》。考之殘卷乃集注《莊子》之作,《莊子集音》之説更爲符合實際,似可成爲定論。陸德明,字元朗,生卒年不詳,據《序文》可知《經典釋文》始撰於陳至德元年(583),而成書時間則争議較大,然去始撰之年當不過遠。

同爲集注《莊子》之作,徐邈《莊子集音》(以下簡稱《集音》)撰於東晉中期,陸德明《莊子音義》(以下簡稱《音義》)撰於陳隋之際,前後相差二百餘年,那麽陸氏在創作《音義》時是否曾參考過《集音》呢?經考察,陸氏確實參考過《集音》,雖然其《經典釋文叙録》中只列徐邈《莊子音》,未列《集音》。陸氏《讓王》篇注云:

簒: 初患反。唐云:“或曰《讓王》之篇,其章多重生,而務光二三子自投於水,何也?”答曰:“莊書之興,存乎反本,反本之由,先於去榮,是以明《讓王》之一篇,標傲世之逸志,旨在不降以厲俗,無厚身以全生。所以時有重生之辭者,亦歸棄榮之意耳,深於塵務之爲弊也;其次者雖復被褐啜粥,保身而已。其全道尚高,而超俗自逸,寧投身於清泠,終不屈於世累也。此舊《集音》有,聊復録之,於義無當也。”(4)陸德明《經典釋文》,上海古籍出版社1985年影印宋元遞修本,第1565頁。以下所引《莊子音義》皆出此本。

此舊《集音》當指徐邈《莊子集音》,也是今可知唐前唯一一部《莊子集音》,可知陸氏《經典釋文叙録》雖未列《集音》,然實參考了《集音》。

一、 《集音》對《音義》的影響

既然陸氏在創作《音義》時曾參考了《集音》,那麽同爲集注《莊子》之作,《集音》在哪些方面影響到了《音義》便是一個值得探討的問題。通過把《集音》與《音義》進行文本的比對,筆者發現《集音》的確對《音義》有較大的影響,主要表現在以下三個方面:

(1) 二者所徵引的《莊子》注大體相似。

徐邈創作《集音》之時,《莊子》注者尚少,據《經典釋文叙録》《隋書·經籍志》《晉書》等記載,今可知其能見到的《莊子》注有崔譔《莊子注》、司馬彪《莊子注》、向秀《莊子注》、郭象《莊子注》、張諶《莊子注》、盧諶《莊子注》、李軌《莊子音》、李頤《莊子集解》等(5)案,單篇注未計算在内,如支遁《逍遥遊注》等。,徐氏於其中只取崔譔、向秀、司馬彪、郭象、李軌、李頤六家,其中李軌、李頤均屬時人,可知徐氏不薄古今。而陸氏創作《音義》之時,上據《集音》之作已曆二百餘年,此間《莊子》注者日多,見載於《隋書·經籍志》《宋書》《齊書》《梁書》《陳書》《南史》等書的,除上述外還有王叔之《莊子義疏》、祖沖之《莊子義》、伏曼容《莊子義》、沈驎士《莊子内篇訓》、賀瑒《莊子講疏》、簡文帝《莊子義》、庾曼倩《莊老義疏》、周弘正《莊子疏》、張譏《莊子内篇義》《莊子外篇義》《莊子雜篇義》等。然而陸氏於其中只取王叔之、簡文帝二家,且二家之注僅有113條,在整本書中所占比重極小。

值得注意的是陸氏不取劉宋以來《莊子》注並非厚古薄今,從《經典釋文》全書來看,陸氏徵引南北朝各家經傳之注爲數不少,其中亦不乏時人,如由梁入北周的大儒沈重(500—583),《經典釋文》徵引有其《詩音》《周禮音》《禮記音》,可見陸氏《經典釋文》亦不薄古今。另外陸氏就學於周弘正,周氏長於老莊之學,撰有《老子講疏》《莊子疏》,並以此教授弟子,其弟子借以成名者亦爲數不少,在當時影響很大,而陸氏《經典釋文叙録》只提及《老子講疏》,卻不及《莊子疏》。又自曹魏以迄陳隋,隨着漢語讀音的變化,聲韻也處在不斷變化之中,周祖謨先生《魏晉宋時期詩文韻部的演變》云:“就韻部的分合而論,可以劃分爲兩個時期: 魏晉宋是一個時期,齊梁陳是一個時期。……這段時間内(指魏晉宋),韻部的類别既不同於兩漢,也不同於齊梁,在音韻史上是一個承前啓後的時期。”(6)周祖謨《魏晉宋時期詩文韻部的演變》,載羅常培、周祖謨合著《漢魏晉南北朝韻部演變研究》,中華書局2007年版,第323頁。可見在整個魏晉南北朝時期,漢語讀音一直在變化,聲韻也一直在變化。崔譔、向秀、司馬彪、郭象、李軌、李頤、徐邈都屬魏晉人,此時之音韻與陳隋時期之音韻均有較大的差别,而齊梁時期的音韻則基本同於陳隋時期。然而《音義》作爲審音之作,與其讀音接近的齊梁音注只取梁簡文帝一家,且數量極少,卻多取與其讀音差别較大的魏晉音注,這是没有絲毫道理的。反觀《經典釋文》的其他十三經,卻多有齊梁音注,可知《音義》在此一點上與其他衆經差别較大。爲何《音義》在這一點上與衆經差别較大呢?筆者以爲徐邈的《集音》的影響當是一個重要原因,因爲《集音》已集此前衆家之音義,陸氏便以此爲藍本,又參考衆家音義原本,重新審音,希望作出一個能代替《集音》的著作,故徐邈身後的齊梁時期的《莊子》注很少被采納進來。

(2) 二者都以郭象本《莊子》爲底本,並在體例上,均先列音,後注義,還往往把自己的音注置首,此後列别家的音注,最後列義注。

《經典釋文叙録》云“徐仙民、李弘範作音,皆依郭本。(今)以郭爲主”(7)陸德明《經典釋文》,第67頁。,可知二者所用版本皆是郭本,這也可從《集音》與《音義》的經文中得到證實。《集音》與《音義》的《駢拇》篇經文中均有“檮杌”、“鶉”、“禿”、“異號”、“欻”七字,此七字不見於今本《莊子》,卻見於郭象注。如郭注云:“夫騁其奇辯,致其危辭者,未曾容思於檮杌之口,而必競辯於楊墨之間,則楊墨乃亂群言之主也。”(8)莊子撰,郭象注,成玄英疏《莊子注疏》,《中華國學文庫》本,中華書局2011年版,第172頁。以下所引《莊子註疏》皆出此本。郭象此注本爲解釋“駢於辯者,累瓦結繩竄句,游心於堅白同異之間,而敝跬譽無用之言非乎?而楊墨是已”(9)莊子撰,郭象注,成玄英疏《莊子注疏》,第172頁。,故不存在此句原爲經文,後誤爲注文的可能性。那麽便只能有兩種解釋: 一是徐、陸二人所據之郭本均將此注文誤爲經文;二是此七字經文乃陸氏襲自《集音》。而後一種可能性更大。

二者不僅所據版本相同,體例亦相似,即均先列己之音注,後列别家音注,最後列别家義注。如《集音》云:

曼: 武旦。郭武諫。李頤曰:“介倪猶俾倪也。闉,曲也。鷙,桎也。曼,突也。”司馬曰:“言曲於枙,以枑突也。”(10)上海古籍出版社、法國國家圖書館編《法藏敦煌西域文獻》第26册,上海古籍出版社2002年版,第62頁。

《音義》云:

曼: 武半反。郭“武諫反”。李云:“闉,曲也。鷙,抵也。曼,突也。”崔云:“闉扼鷙曼,距扼頓遲也。”司馬云:“言曲頸於扼,以抵突也。”一云:“鷙曼,旁出也。”(11)陸德明《經典釋文》,第1466頁。

對讀可知,二者均先列己之音注,後列郭象音注,最後列李頤與司馬彪的義注,只不過《音義》比《集音》多出一個崔注,一個無名氏注,其體例實際上是一致的。然而《集音》與《音義》並非所有的注文均是己之音注、别家音注、别家義注齊備,實際上這三者都有的例子是比較少的,大部分是缺其中的一個或兩個,但依然遵循先己之音注、後别家音注、最後别家義注的體例,如《集音》云:

鑠: 音藥。郭、李“詩灼反”。(12)《法藏敦煌西域文獻》第26册,第63頁。

《音義》云:

鑠絶: 郭、李“詩灼反”。向、徐音藥。崔云:“燒斷之也。”(13)陸德明《經典釋文》,第1469頁。

對於“鑠”之注釋,《集音》没有義注,《音義》没有己之音注,然二者體例未亂,所不同者僅在於二者徵引的繁簡、數量有差異。

(3) 在音注方面,徐音對陸氏影響很大。

《集音》雖爲集音而作,但從殘卷可知,其徵引各家音注較少,遠遠少於徐邈自己的音注。據統計,殘卷有音注的單詞爲163個,徐邈有165條音切,而僅徵引郭音24條,李軌音27條,崔、向、司馬、李頤之音則無一條引及。郭、李之音共51條,不及徐音三分之一,可知《集音》的重點仍是徐音。那麽陸德明是如何對待《集音》中這些爲數衆多的徐邈音切的呢?

首先,徐音在《音義》中的地位非常特殊,陸氏常常把徐音置於衆音之前。在《集音》中,徐音毫無疑問是位於衆家注之前,而在《音義》中,陸音也毫無疑問是位於衆家音注之前的,然除陸音外,絶大部分的徐音都是位於崔譔、向秀、司馬彪、郭象、李軌(頤)音注之前的。據統計,在有徐音的432條注釋中,可分爲四種情況: 第一,先陸音,後徐音,然後衆家音義,共有195條,占比45.1%;第二,無陸音,僅有徐音,共有42條,占比9.7%;第三,無陸音,徐音位於衆家之前,共有124條,占比28.7%;第四,徐音分布没有規則,共有71條,占比16.5%。徐邈於衆人之中並非年代最早,然而卻在其音注出現的432個條目之中,有83.5%的音注是位於崔譔、向秀、司馬彪、郭象、李軌(頤)音注之前的,可見陸氏是非常重視徐音的,故往往將其音注置於衆家之上,這其中《集音》的影響當是一個重要方面。

其次,陸音襲用徐音的比例非常的高。從徐邈到陸德明,期間已歷二百餘年,聲韻也經歷了較大的變化,陸氏已注意到了這種現象,故其在《條例》中云:“世變人移,音訛字替,如徐仙民反‘易’爲‘神石’,郭景純反‘餤’爲‘羽鹽’,劉昌宗用‘承’音‘乘’,許叔重讀‘皿’爲‘猛’。”(14)同上,第5頁。因古今音韻有變,故需重新審定,然終有一些音韻屬於變化不大者,故陸氏《條例》中云:“若典籍常用,會理合時,便既遵承,標之於首。”(15)陸德明《經典釋文》,第4頁。若前儒有合理之音,陸氏便會遵循,並標之於首,故對於徐邈的音切,陸氏只要認爲是合理的便會遵循。經考察,殘卷共有音注之字163個(16)案,音注無法識别者或不完整者不計在内。,其中有41個字陸氏未有音注,雙方共有音注的字爲122個,其中陸音完全襲用徐音的有53條,占比43.4%,具體如下:

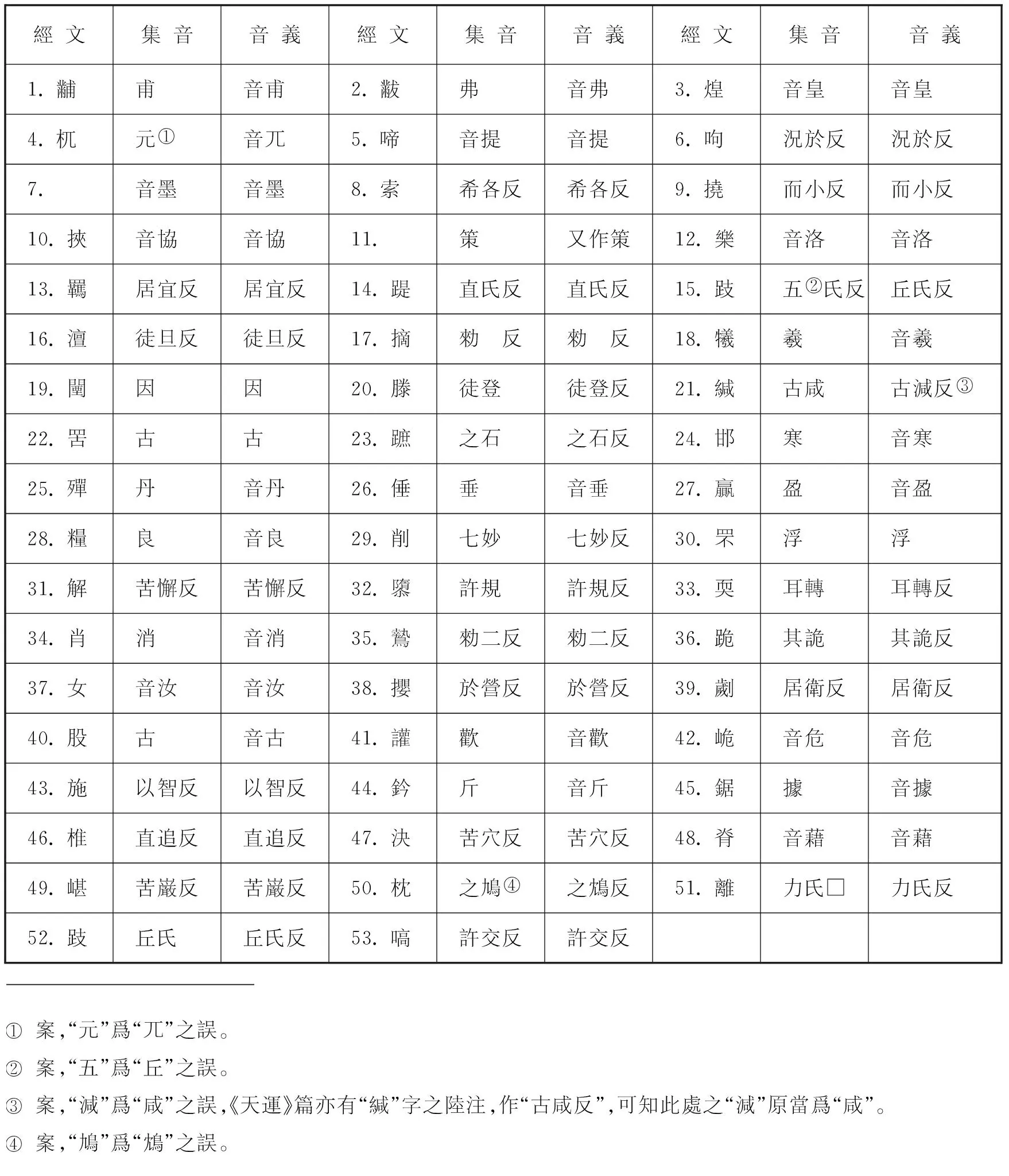

經文集音音義經文集音音義經文集音音義1. 黼甫音甫2. 黻弗音弗3. 煌音皇音皇4. 杌元①音兀5. 啼音提音提6. 呴況於反況於反7. 音墨音墨8. 索希各反希各反9. 撓而小反而小反10. 挾音協音協11. 策又作策12. 樂音洛音洛13. 羈居宜反居宜反14. 踶直氏反直氏反15. 跂五②氏反丘氏反16. 澶徒旦反徒旦反17. 摘勑反勑反18. 犧羲音羲19. 闉因因20. 滕徒登徒登反21. 緘古咸古減反③22. 罟古古23. 蹠之石之石反24. 邯寒音寒25. 殫丹音丹26. 倕垂音垂27. 贏盈音盈28. 糧良音良29. 削七妙七妙反30. 罘浮浮31. 解苦懈反苦懈反32. 隳許規許規反33. 耎耳轉耳轉反34. 肖消音消35. 鷙勑二反勑二反36. 跪其詭其詭反37. 女音汝音汝38. 攖於營反於營反39. 劌居衛反居衛反40. 股古音古41. 讙歡音歡42. 峗音危音危43. 施以智反以智反44. 鈐斤音斤45. 鋸據音據46. 椎直追反直追反47. 決苦穴反苦穴反48. 脊音藉音藉49. 嵁苦巌反苦巌反50. 枕之鳩④之鴆反51. 離力氏□力氏反52. 跂丘氏丘氏反53. 嗃許交反許交反①②③④案,“元”爲“兀”之誤。案,“五”爲“丘”之誤。案,“減”爲“咸”之誤,《天運》篇亦有“緘”字之陸注,作“古咸反”,可知此處之“減”原當爲“咸”。案,“鳩”爲“鴆”之誤。

據此可見,陸氏對徐音非常重視,竟有43. 4%的音乃是直接襲用徐音。

另外,古人早期反切用字都是非常隨意的,每個人由於用字習慣的不同,其音切所選擇的用字亦往往不同。陸氏除了直接襲用徐音外,還有24條屬於反切上字或下字襲用徐音,另一字稍有改造,然而聲韻完全没有差别者,這也可以看出徐音對陸音的影響,具體如下:

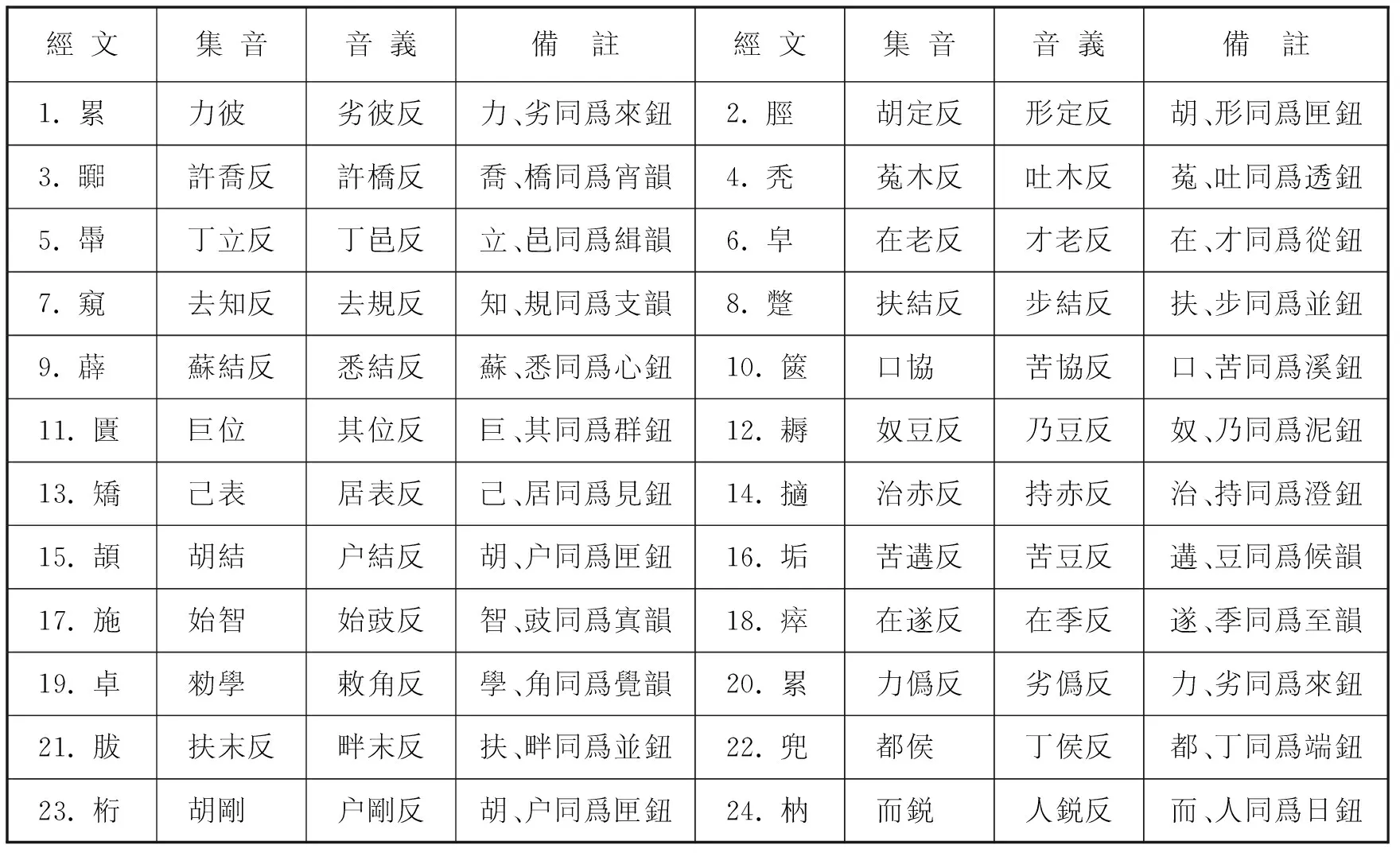

經文集音音義備 註經文集音音義備 註1. 累力彼劣彼反力、劣同爲來鈕2. 脛胡定反形定反胡、形同爲匣鈕3. 嚻許喬反許橋反喬、橋同爲宵韻4. 秃菟木反吐木反菟、吐同爲透鈕5. 馽丁立反丁邑反立、邑同爲緝韻6. 皁在老反才老反在、才同爲從鈕7. 窺去知反去規反知、規同爲支韻8. 蹩扶結反步結反扶、步同爲並鈕9. 薜蘇結反悉結反蘇、悉同爲心鈕10. 篋口協苦協反口、苦同爲溪鈕11. 匱巨位其位反巨、其同爲群鈕12. 耨奴豆反乃豆反奴、乃同爲泥鈕13. 矯己表居表反己、居同爲見鈕14. 擿治赤反持赤反治、持同爲澄鈕15. 頡胡結户結反胡、户同爲匣鈕16. 垢苦遘反苦豆反遘、豆同爲候韻17. 施始智始豉反智、豉同爲寘韻18. 瘁在遂反在季反遂、季同爲至韻19. 卓勑學敕角反學、角同爲覺韻20. 累力僞反劣僞反力、劣同爲來鈕21. 胈扶末反畔末反扶、畔同爲並鈕22. 兜都侯丁侯反都、丁同爲端鈕23. 桁胡剛户剛反胡、户同爲匣鈕24. 枘而鋭人鋭反而、人同爲日鈕

由以上兩表可看出,陸氏對徐音非常重視,在二者共有音注的122個字詞中,有53條直接襲用徐音,有24條屬於反切上字或下字用字不同,然聲韻卻没有任何差别,二者共77條,占比可達61.1%,可見徐音對陸音的影響是非常大的。

綜上所述,同爲集注《莊子》之作,《集音》在前,陸氏在創作《音義》又曾參考了《集音》,二者均以郭本爲據,所徵引《莊子》注數量大體相似,體例上也有較多相似之處,而《音義》在音注上則大量襲用徐音,凡此種種都説明陸氏對《集音》非常重視,其《音義》也較多地受到了《集音》的影響。

二、 陸氏《音義》之新變

面對徐氏《集音》,陸氏在受其影響較大的情況下,必須在各方面有所創新,這樣才能突出《音義》的價值。陸氏對此有清晰的認識,他有意識地克服《集音》本身所存在的一些缺點,增加一些《集音》不足的東西,同時仔細審定音義,大量徵引前代經、史、子等方面材料,從而使之資料詳實,成爲魏晉南北朝時期《莊子》注中集大成之作,也是今可見唐前唯一一部完整的集注《莊子》之作。《音義》的新變主要表現在以下幾個方面:

(1) 經文上的變化。

《集音》與《音義》都以郭本《莊子》爲據,所據底本應差别不大,然二者取捨原則不同,使得二者呈現出不同的面貌。第一,《集音》經文多録全句,而《音義》經文多爲單個字詞。《集音》經文多録全句,只要該句中有需要出注的字詞,則全録該句,如此經文中便多出了許多毋須出注的單詞;《音義》則非爲如此,陸氏《條例》云:“舊音皆録經文全句,徒煩翰墨,今則各標篇章於上,摘字爲音,慮有相亂,方復具録。”(17)陸德明《經典釋文》,第4頁。《集音》便是舊音之一,在陸氏看來,經文全句皆録的做法乃徒費翰墨,於是他便采用新的注釋方法,即摘字爲音的方法,只列需要出注的單詞,只有碰到有可能會混淆的單詞時,才會出現不需要出注的單詞。如《馬蹄》篇“連之以羈馽,編之以皂棧”(18)郭慶藩《莊子集釋》,《新編諸子集成》本,中華書局1961年版,第338頁。,《集音》云:

連之以羈: 居宜反。馽: 丁立反,李音述。夫馬一歲曰馽,唯馬絆之曰馽,各有義,不可相亂。字有疑似,故具列之者也。編: 甫連反。之以皂: 在老反。棧: 在簡反。司(馬)曰:“皂,櫪也。偏木作欞床曰棧,以禦濕。”(19)《法藏敦煌西域文獻》第26册,第62頁。

《音義》云:

羈: 居宜反,《廣雅》云勒也。馽: 丁邑反。徐丁立反,絆也。李音述。本或作馵,非也,馵,之樹反。司馬、向、崔本並作,向云:“馬氏音竦。”崔云:“絆前兩足也。”編之: 必然反。皂: 才老反,櫪也。一云槽也。崔云:“馬閑也。”棧: 士板反,徐在簡反,又士諫反。編木作靈似床曰棧,以禦濕也。崔云:“木棚也。”(20)陸德明《經典釋文》,第1464頁。

對讀可知,對於《馬蹄》中的這句話,《集音》全録,即使是不需出注的連詞“連之”、“以”,而《音義》則只列需要出注的字詞,不需出注的字詞則不録。兩書之經文多如此,據統計,在《集音》保存比較完整的《馬蹄》《胠篋》兩篇中,《馬蹄》篇共有48個條目,其中能連接成17句話(21)案,本文所采用的統計方法是凡有連詞能把兩個及以上的詞語連接起來,便計一個句子,另有雖不符合條件,但在原文中可單獨成句的也記一句,如“子胥糜”,雖無連詞,然句意完整,可視爲一個句子。,共涉及條目38個,僅有10個條目不能連接成句;《胠篋》篇中共有79個條目,其中能連接成30句話,共涉及條目65個,僅有14個條目無法連接成句。據此可知,摘字爲音的做法,《集音》亦有,然所占比例不大,其仍以全録經文爲主。反觀《音義》,《馬蹄》篇共有88個條目,僅能組成3個句子,共涉及5個條目;《胠篋》篇共有131個條目,僅能組成12個句子,共涉及24個條目,可知《音義》亦有全録經文者,然亦所占比例甚小。據此可知,《集音》經文的確多録全句,其優點是可讀性較强,然亦有徒費翰墨的缺點,而《音義》經文則多摘字爲音,其優點是節省篇幅,然卻不便於閲讀。

第二,從整體上看,《集音》經文簡省,《音義》則繁瑣。《集音》經文簡省主要表現在經文的數量上,以《馬蹄》篇爲例,《集音》有48個字詞,而《音義》則有88個字詞,幾乎是《集音》的兩倍。其實《音義》的繁瑣是陸氏有意爲之,其《條例》云“至於《莊》《老》,讀學者稀,故於此書微爲詳悉”(22)陸德明《經典釋文》,第4頁。,故許多徐氏不注的單詞陸氏俱出注,甚至會出現同一個字在不同篇目中多次出注。據統計,“惡”字“音烏”的音注在《音義》中出現了38次,“烏路反”的音注出現了47次,“知”字“音智”的音注出現了68次,“好”字“呼報反”的音注出現了43次,“治”字“直吏反”的音注出現了37次,“爲”字“於僞反”的音注出現了58次。據此可知,《集音》經注原則是簡省,其好處是節省篇幅,其缺點是有些需要出注的經文卻常不出注,而《音義》經注的原則是不避繁瑣,故有些經文前後重複出現,這就使得《音義》篇幅巨大,同時容量也更大,但有時會在徵引前人注釋時爲了就其體例不得不割裂前人之注釋。

第三,《集音》經文俗字衆多,《音義》則審定字詞,以正體字代俗字。漢魏晉南北朝時期,漢字的隸變導致了衆多的俗字的産生,如黄征先生所説“在小篆中,一個字一般就只有一個字形,而隸變的發生卻使得一個字變成了兩個或多個異體字,有的甚至於變成十幾個、幾十個異體字”(23)黄征《敦煌俗字典·前言》,上海教育出版社2005年版,第9頁。。再加上此時戰亂頻繁,國家長期分裂,統一漢字的工作一直未能進行,故大量俗字在此一時期得到了廣泛的運用。《莊子》文本亦不例外,《音義》中保存的崔譔、向秀、司馬彪等版本的異文也大多爲俗字,今可見敦煌《莊子》寫本亦多俗字。《集音》亦俗字衆多,以《馬蹄》篇爲例,二者異文如下(《集音》在前,《音義》在後):

(2) 注文上的變化。

注文是《集音》與《音義》的主體,這也是二者價值所在。《集音》已經徵引有崔譔、向秀、司馬彪、郭象、李軌、李頤六人的《莊子》注,那麽《音義》在亦徵引這六人《莊子》注之時,如何出新才是特色所在。從效果來看,陸氏找到了新的出路,這才使得《音義》成爲魏晉六朝《莊子》注集大成之作。《音義》的新變主要表現在以下三個方面: 第一,在己注方面,《集音》以音注爲主,罕有義注,《音義》中義注的比例大大提高,音義之注釋更爲完備。《集音》以音注爲主,據統計,殘卷共有音注之詞163個,有音注165條,然而徐邈的義注卻只有一條,即“三苗,國名。三峗山,屬於秦州”(26)《法藏敦煌西域文獻》第26册,第63頁。。《音義》本爲審音而作,故音注仍是其重點,然義注的比例大大提高,以《馬蹄》篇爲例,該篇共有條目88條,其中陸没有音注和義注的有14條,有音無義的有54條,有音有義的有13條,有義無音的有7條,可知在陸有注文的74條之中,義注有20條,其義注比例比之《集音》已大大提高。

第二,在徵引前人注文方面,二者差異較大。《集音》與《音義》都徵引有崔譔、向秀、司馬彪、郭象、李軌、李頤六人的《莊子》注,然二者對這六種《莊子》注的態度差異較大。據統計,《集音》殘卷徵引崔注6條(27)案,由於《集音》與《音義》體例不同,常有《集音》一條注文,《音義》則切割爲數條,故爲了統計的客觀性,本文將其精確到每一個字詞,凡有字詞有注,均計一條,合注則分别統計。,向注2條,司馬注55條,郭注24條,李頤注55條,李軌注29條,可見《集音》最重視司馬彪、郭象、李頤、李軌四位晉人的音注,而對曹魏時期的崔譔、向秀的注文則不重視,徵引條目甚少;而與殘卷對應的《音義》部分徵引崔注69條,向注34條,司馬注41條,郭注22條,李注66條,可見《音義》並不輕視崔譔、向秀二人之注。《集音》之所以如此,必是因爲崔、向二人之注不合己意,故徵引數目較少,而陸德明則有意識地使《音義》成爲魏晉南北朝時期《莊子》注集大成之作,故對崔、向二人之注均徵引較多。另外《集音》徵引崔、向、司馬、李頤四人之注全爲義注,無有音注,徵引郭、李軌二人注全爲音注,無有義注,而《音義》徵引六人之注則均有音有義,從而使全書音注、義注更加均衡。

第三,《集音》只徵引各家注文,極少引用文獻來補正注文,而《音義》則旁徵博引,保存下來大量今已亡佚之書的佚文。如《集音》云:

治埴: 市力反。司馬曰:“土之可以爲器。”(28)《法藏敦煌西域文獻》第26册,第62頁。

《音義》云:

埴: 徐“時力反”。崔云:“土也。”司馬云:“埴土可以爲陶器。”《尚書傳》云土黏曰埴。《釋名》云埴,職也。職音之食反。(29)陸德明《經典釋文》,第1464頁。

對讀可知,《集音》只徵引司馬彪注文,而《音義》還徵引有《尚書傳》《釋名》,以示其注文來之有據。據統計,《集音》殘卷只引書兩次,其中《淮南子》1次,《方言》1次,而與殘卷對應的《音義》則引有《尚書》《周禮》《爾雅》《廣雅》《史記》《淮南子》等書27種,其中《廣雅》一書便引用15次,《爾雅》及郭璞注引用6次,《淮南子》及許慎注引用5次,而其中如《字林》《字書》《通俗文》《三蒼》《漢令》《石氏星經》等書早佚,《音義》所引之佚文尤具價值。

(3) 《集音》不注各版本之異文,常有經注不對應之處,而《音義》則廣參諸本,注出並考訂各版本之異文。

魏晉南北朝時期,《莊子》極爲流行,版本衆多,而此時書籍之傳播又全靠傳抄,故各版本之間不可避免便會産生許多異文。對於各版本之異文,《集音》並不出注,即使出現經注不對應的現象,《集音》亦不辨析,如:

細覽《集音》殘卷,僅有一處辨證異文之例,如其云:

馽: 丁邑反。徐“丁立反”,絆也。李音述。本或作馵,非也。馵,之樹反。司馬、向、崔本並作。向云:“馬氏音竦。”崔云:“絆前兩足也。”(36)陸德明《經典釋文》,第1464頁。

《音義》不僅指出“馵”字非,而且列出崔、向、司馬本異文“”。“”,《集韻》云“獸前絆謂之”(37)趙振鐸《集韻校本》,上海辭書出版社2012年版,第635頁。,與“馽”同義。《音義》中像這樣的例子比比皆是,據統計,《音義》共引有崔注507條,其中179條乃屬異文,另有6條共131字爲今本《莊子》所無;《音義》引有向注164條,其中29條乃屬異文,另有2條30字爲今本《莊子》所無,值得注意的是這29條異文有21條與崔本同,且多出今本的這兩段文字皆見崔本,可知向本與崔本關係密切;《音義》引有司馬注749條,其中91條乃屬異文。此外《音義》還有郭本異文4個,徐本異文3個,李本異文8個,簡文本異文8個,元嘉本異文33個。由以上數據可知,《音義》所注各版本異文數量很大,而幸賴陸氏當日曾廣校諸本,並將其成果寫進《音義》,我們今日才可以對這些《莊子》版本之文字有所了解。

另外《音義》所引版本異文對於我們考察今存古本《莊子》有不可替代的價值,如宋元嘉本《莊子》,《音義》云:

而不相往來: 一本作“不相與往來”。檢元嘉中郭注本及崔、向永和中本並無“與”字。(38)陸德明《經典釋文》,第1470頁。

據此可知,宋元嘉(424—453)本《莊子》乃郭象注本《莊子》。王叔岷先生將其異文與日本高山寺本《莊子》殘卷進行對比後發現,高山寺本《莊子》便由元嘉本抄出,後混入一些成玄英疏文,但二者應屬於同一系統(39)可參見王叔岷《跋日本高山寺舊鈔卷子本莊子殘卷》,載《諸子斠證》,中華書局2007年版,第549~558頁。。正是借助於《音義》所引元嘉本異文,我們對高山寺本《莊子》之來歷有了更清晰的認識,而此對於高山寺本《莊子》之研究具有重要的意義。

綜上可知,同樣作爲集注《莊子》之作,《集音》在前,陸氏爲了突顯《音義》的價值,不得不作出一些變化,於是他采用摘字爲音的方法,大大增加了經文與各家注文的數量,並且考訂版本異文,旁徵博引經史子部文獻來補正注釋,使得《音義》成爲魏晉南北朝時期《莊子》注集大成之作。陸氏在《音義》上的這些創新,最終收到了很好的效果,入唐以後,《集音》大約亡佚於初盛唐時期,《音義》則完整地保存了下來。