山西高平西李门二仙庙月台东侧线刻汉服伎乐图考

2019-08-02于飞

于飞

【关键词】山西高平;西李门二仙庙;金代;漢服伎乐图;队舞

【摘要】西李门二仙庙位于山西高平市河西镇西李门村,庙内现存的正殿及月台为金代建筑,其月台须弥座束腰部位有两幅线刻图,东侧的一幅内容是着汉人服饰的器乐队列表演,南侧的一幅内容是胡人军中舞蹈,图像清晰,内容较为完整,是国内不可多得的金代音乐文物。其中东侧线刻图原有“宋人队戏图”“杂剧图”等定名,经多角度考证,认为应定名为“金代宫廷队舞图”,与西侧“金人巾舞图”一样,是金代宫廷宴乐表演的场景再现。

西李门二仙庙又名真泽二仙宫,位于山西省高平市东南10公里的河西镇西李门村南600米的一处高岗之上。据庙内碑刻记载,二仙庙始建于唐天佑年间(904—907),金正隆二年(1157)、大定三年(1163)以及明清两代均有修葺。其整体布局坐北朝南,二进院落,中轴线上依次建有山门、正殿、后殿,两侧建有配殿及梳妆楼,山门外建有戏楼一座。正殿为单檐九脊歇山顶建筑,该建筑及附属月台同为金代遗构(图一)。整个建筑群占地面积2800余平方米,现存历代题记两处,碑刻四通。2006年被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

二仙庙月台位于正殿前方,与正殿连为一体,其平面呈长方形,高约1.15米,长约13.3米,进深约6.95米。整体为须弥座式,上枭刻仰莲,下枭为覆莲。在月台东、南、西三面的束腰部位均刻有精美的花卉和人物线刻图画,尤其是东侧的汉人服饰伎乐队列线刻(图二,下文简称“汉服伎乐图”)和南侧的胡人军中舞蹈线刻(图三),人物形象生动,刻画流畅细腻,具有很高的艺术价值和科研价值。自20世纪80年代以来,这两幅音乐图像作为金代遗构的重要组成部分,受到了专家学者的高度关注。关于二图的定名,出版于1989年的《泽州古代文化荟萃》[1]分别称为“宋人队戏图”和“金人巾舞图”,2004年出版的《高平金石志》[2]沿用了此定名。从其他的研究成果来看,后者的命名少有分歧,而前者则有多种称谓,如景李虎等人的《金代乐舞杂剧石刻的新发现》中称为“杂剧图”[3],罗丹妮《唐宋以来高平地区寺庙系统与村庄组织之变迁——以二仙信仰为例》中称为“乐舞图”[4],等等。对于月台南侧的“金人巾舞图”这一名称笔者也较为认同,而东侧汉人服饰队列线刻的定名笔者持有不同观点。下面略陈己见,以就教于方家。

一、汉服伎乐图内容分析

该图位于月台东侧束腰部位的石灰石上,采用阴刻技法。画面长100厘米,高40厘米,共绘10人,从右往左排列。右一男子头戴翼翅幞头纱帽,身穿曲颌(圆领)大袖宽袍,脚穿乌皮六缝靴,双手执竹竿,竹竿顶部竹子劈成细叉,似拂尘状。右二、三为男性乐舞者,均身材矮小,冲天脚幞头上插簪花,身着圆领窄袖袍,腰部束带,两侧开裾。右二舞者双手绞袖交叉于腹下,右视,右三舞者双手绞袖交叉上举。右四和右五同为成年男性,均头戴冲天脚幞头,上插簪花,身材魁梧,着圆领通体宽袍,袍袖上束臂褠,腰束带,脚蹬靴。二人均腰腹悬挂杖鼓,绣花袍摆搭在鼓腹外垂下,右手持鼓槌,左手拍击鼓面。右六至右十为女性,均云髻博鬓,发上装饰螺钿簪花,除最后一人外,上衣均为交领左衽襦,身披帛带,下穿百褶长裙,手中各执乐器,依次为吹龙笛者、吹箫者、吹筚篥者、击拍板者和击手鼓者。

1.从这10人的衣冠服饰分析,可确定为宋金时期身着汉族服饰的队列乐舞场景。

右一应为宋金教坊十三部之一的宫廷乐官“参军色”,俗称“竹竿子”,主要负责宫廷宴乐的指挥协调工作。王国维先生在《宋元戏曲史·古剧之结构》中论述:“宋代演剧时,参军色手执竹竿子以勾之,亦如唐代协律郎之举麾乐作,偃麾乐止相似,故参军亦谓之竹竿子。”[5]宋《梦粱录》卷20记载:“散乐传学教坊十三部,唯以杂剧为正色。旧教坊有筚篥部、大鼓部、拍板部,色有歌板色、琵琶色、筝色、方响色、笙色、龙笛色、头管色、舞旋色、杂剧色、参军等色。但色有色头,部有部长,皆是杂流命官。”[6]

右二、三舞者所跳的绞袖舞在宋金宫廷宴乐表演中较为常见,如四川华蓥南宋安丙墓四号墓左侧伎乐壁画[7]中即有类似人物,且二人体型比左侧伎女还要瘦小,应为未成年男童装扮或女童女扮男装,上海博物馆馆藏南宋宫廷乐舞《歌乐图》中即有类似女扮男装舞者[8]。

右四、五二人为击鼓者。宋《梦溪笔谈》记载:“唐之杖鼓,本谓之‘两杖鼓,两头皆用杖。今日杖鼓,一头以手拊之。”[9]《文献通考》第136卷《乐考九》中载:“唐有正鼓、和鼓之别,后周有三等之制,右击以杖,左拍以手,后世谓之杖鼓、拍鼓,亦谓之魏鼓。”[10]因此此鼓应为杖鼓,而非《中国音乐文物大系·山西卷》中所认为的腰鼓[11]。

右六乐者手持横吹乐器,左手在外,右手在内,作吹奏状,此乐器应为宋金宫廷雅乐的主奏乐器龙笛。龙笛,又名龙篴,七孔竹制横吹乐器,因其演奏时发音似水中龙吟,而称之为龙笛。

右七、右八乐者均手持竖吹管状乐器,左手在上,右手在下。右七乐者手持乐器为单管,管径较粗,管身较长,采用竖吹唇奏方法,属于典型的边棱振动气鸣吹管乐器,虽乐器下端略模糊,仍可根据器形推断为洞箫。右八乐者演奏形态与右七相似,但可见乐器管身较短,尤其是上端含于口内演奏,根据其外形和演奏方式,其应为苇竹哨片类乐器筚篥。筚篥又名“笳管”“芦管”,宋金时期称为“头管”,为众乐器之首,宋陈旸《乐书》中记载其“管具肥瘦,音律咸备,宋乐用以定声”[12],可知在宋代,筚篥不仅是一件主奏乐器,而且在整个乐队中还作为标准及定音乐器。

右九乐者双手持拍板,《乐书》中称“拍板,长阔如手,重大者九板,小者六板,以韦编之”[12],图中拍板数为偶数,应为六板拍板。张丽认为宋代拍板多为一串六板,红檀木制成[13],笔者赞同该观点。

右十樂者左手执手鼓,右手击之,鼓形宽大扁圆,单面蒙皮,鼓面边缘对称分布有六个半边花卉,鼓面中间有一完整牡丹花,鼓侧周围装饰小铁环,与同时期的党项族手鼓相似[14],亦同于四川泸县新屋嘴村墓出土散乐图中的扁鼓[15]。

2.人物以队列形式出现,队伍整齐,应为行进中的演奏场景。

景李虎认为,该场景为露台上演出的杂剧百戏内容[3],王定勇则认为是舞队演出[16]。仔细研读线刻内容,参军色在队列的最前面,双手执竹竿,起引领作用,后面舞乐者均左脚在前,右脚在后,右脚跟离地,尤其是女性褶裙向后摆动,明显为动态,证明此为行进中的队列演出,并非如二位学者认为的乐者静立奏乐、舞者表演杂剧和乐舞等的静态演出。

3.画面内容应为宫廷队舞演出。

(1)按照景李虎考证,宋金时期“参军色”有两种,第一种为杂剧引戏色,手执竹竿直而光滑,造型简单无装饰;第二种为宫廷宴乐和队舞表演的参军色,手执光滑竹竿,竹竿顶部有装饰物,谓“竹竿拂子”[17]。线刻中的参军色明显为后者,其竹竿上有一圆形物,上面插有分散开来的细竹条,细节也与《东京梦华录》[18]和《梦粱录》[6]等文献描述一致。

(2)图中所有人物面部丰腴,衣饰庄重,侧面反映出他们应该是有稳定收入的专业演出团队。据《续资治通鉴长编》记载,相比其他朝代,宋金时期的宫廷伎乐者地位有明显提高,收入颇丰,每个月不仅有稳定的月俸“廪给”[19],还有来自皇室贵族的赏赐和为达官贵人教授乐舞的收入[20]。参军色作为宫廷十三部之一的乐官,虽属杂流,仍是拿朝廷俸禄的命官,在宫廷宴会和皇家大型庆典等活动上负责礼乐指挥、念致语、介绍剧情等,其职责类似于今天的国家交响乐团指挥兼音乐总监。因此,线刻中的人物应该是具有官方性质的演职人员,演出内容应为宫廷礼乐。

(3)《东京梦华录》卷九中载:“第五盏御酒,参军色执竹竿作语,勾小儿队舞,小儿各选十二三者,乐部举乐,小儿舞步进前,直叩陛阶。”[18]该场景与线刻图像基本相符,尤其小儿形象与右二、右三舞者身材和年龄相合,“御酒”和“陛阶”则说明这是皇家宫廷的队舞演出。

(4)宋金时期宫廷主奏乐器有筚篥、龙笛、笙、箫、埙、篪、琵琶、箜篌、方响、拍板、杖鼓、大鼓和羯鼓等[21],不仅声部齐全,种类繁多,而且有独奏和合奏等多种演奏方式,线刻图中的龙笛、洞箫、筚篥、拍板、杖鼓和手鼓等乐器与《东京梦华录》中记载一致,充分说明其表现的是宫廷演出内容。

二、汉服伎乐图人物考证

《泽州古代文化荟萃》[1]和《高平金石志》[2]中将月台东侧的汉服队列图线刻称为“宋人队戏图”。此名称传递的信息有两个问题,一是会让人误认为是宋代作品,二是会误认为是金代统治下的前朝乐工,故身着宋代衣饰。二仙庙正殿及其月台为金代建筑,作为月台的附属部分,线刻图应同为金代作品,且图中伎乐者无论是从演奏方式还是着装特点都有金代风格,所以称为“宋人”不合适。

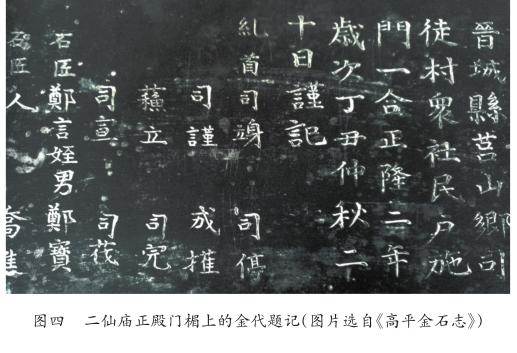

1.二仙庙正殿门楣上镌刻有金正隆二年(1157)仲秋二十日“晋城县莒山乡司徒村众社民户施门一合”的金代题记(图四),结合正殿的梁架、斗拱的时代特征,二仙庙正殿确为金代所重建无疑。而正殿和其附属月台紧密相连,其风格、造型显示为同一时期产物。同时,后殿台基南侧现立有金正隆三年(1158)《举义□□仙□村重修献楼□□记》石碑,碑文中有“勤率村众,命匠增石,创砌正面石阶”的记载,月台及附属线刻同为金代遗构已为广大专家学者确认。

2.女真人入主中原后,大量吸收中原汉族的乐舞文化精华,在宋代宫廷音乐“大晟乐”的基础上创立“太和乐”,将其用于宫廷内的宴会庆典和大型宗教祭祀活动。“太和乐”无论是在乐器、曲目还是乐舞服饰方面,基本完整继承了宋代的演出传统。金代乐舞者着装多以翼翅官帽、圆领宽袍、簪花、百褶裙等宋代汉人的服饰出现,这在河南焦作金代邹琼画像石墓(1199)西壁石刻《散乐图》(图五)和河南修武金代石棺上的《大曲舞蹈图》(图六)等金代音乐文物[22]上有着清晰体现。本线刻中演出人物较少,规模较小,或因受周边战争的长期消耗,金代国力较北宋大为下降,宫廷乐队人数编制和乐器种类亦有缩减。

3.臂褠作为束缚衣袖的一种套袖,是由我国北方契丹、女真民族御鹰捕猎和弯弓射箭的射褠演变而来。受民族习惯的影响,辽金等游牧民族的鼓乐者多在袍袖上束臂褠,同时将袍摆置于鼓身之上,这两大特征是辽金少数民族在乐舞文化汉化过程中对本民族服饰的一种保留,也是辽宋金服饰断代的一种重要特征[8]。河南焦作金代邹琼画像石墓《散乐图》和河南修武金代石棺《大曲舞蹈图》中的杖鼓演奏者均为两人,且都戴臂褠,袍摆置于杖鼓之上,与此线刻中右四、五击杖鼓者的服饰特征完全吻合。

4.自周代以来,衣服的“右衽”与“左衽”就是区分华夏与夷狄的重要特征。《尚书·毕命》载有:“四夷左衽,罔不咸赖。”[23]由于礼法制度、生活习惯、尊右卑左观念等诸多方面原因,中原汉民族始终保持“交领右衽”的习俗,而契丹、女真等北方民族有左衽着衣的习惯。《金史·舆服志》中记载:“左衽皆辽服也,金以袭之。”[24]金入主中原后,在服饰文化方面汉化程度很深,唯独“左衽”和“尚白”未曾改变。不仅如此,金人还强行逼迫汉人衣饰左衽,大量的汉人为保持民族尊严、拒绝服饰改制而遭受屠杀。线刻图中的左二至左五女性伎乐者上衣皆为交领左衽,应是金代统治期间强行推广左衽在宫廷队舞服饰上的体现。

因此,该线刻图中的伎乐人物可明确为金人。

[5]王国维.宋元戏曲史[M].北京:中华书局,2010.

[6]吴自牧.梦粱录[M].张社国,符均,校注.西安:三秦出版社,2004.

[7]四川省文物考古研究院,广安市文物管理所,华蓥市文物管理所.华蓥安丙墓[M].北京:文物出版社,2008.

[8]程雅娟.宋辽金乐舞服饰艺术研究[D].苏州:苏州大学,2013.

[9]沈括.夢溪笔谈[M].金良年,胡小静,译.上海:上海古籍出版社,2013.

[10]马端临.文献通考[M].上海师范大学古籍研究所,华东师大古籍研究所,点校.北京:中华书局,2011.

[11]《中国音乐文物大系》总编辑部.中国音乐文物大系:山西卷[M].郑州:大象出版社,2000.

[12]陈旸.乐书[M].北京:海豚出版社,2018.

[13]张丽.宋代乐队编制研究[D].开封:河南大学,2001:36.

[14]王秀萍.宋代乐器研究[D].开封:河南大学,2004:20.

[15]谷莉.宋辽金时期乐舞、杂剧的几种图像[J].戏剧:中央戏剧学院学报,2012(4).

[16]王定勇.全真教早期传播中的乐舞活动[J].世界宗教研究,2010(6):67.

[17]景李虎,许颖.“竹竿子”“参军色”考论[J].山西师大学报,1992(1).

[18]孟元老.东京梦华录[M].北京:人民出版社,2010.

[19]李焘.续资治通鉴长编:卷四十八[M].北京:中华书局,2004.

[20]脱脱,阿鲁实.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[21]喻意志.中国音乐史[M].长沙:湖南文艺出版社,2010:81.

[22]彭超.河南宋墓戏曲图像与山西金墓戏曲图像的初步梳理[J].戏剧:中央戏剧学院学报,2011(3).

[23]孔子.尚书[M].北京:团结出版社,2015.

[24]脱脱.金史[M].北京:现代教育出版社,2011.

[25]张彬.诨砌随机开口笑:宋杂剧首服“诨裹”考[J].艺术学院学报:美术与设计,2018(4).

[26]中国大百科全书:音乐舞蹈卷[M].第二版.北京:大百科全书出版社,2016.

[27]黎国韬.上党古赛写卷新探:队戏考[J].文学遗产,2016(2).

[28]杨子.宋代队舞演出场合及其用乐初探[J].当代音乐,2006(1).

[29]张振南,暴海燕.上党民间的“迎神赛社”再探[G]//中国戏曲学会,山西师范大学戏曲文物研究所.中华戏曲:第28辑.北京:文化艺术出版社,1996.

〔责任编辑:成彩虹〕