戴进贤《黄道总星图》的绘制、使用及传播

2019-08-01李亮

李 亮

(中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

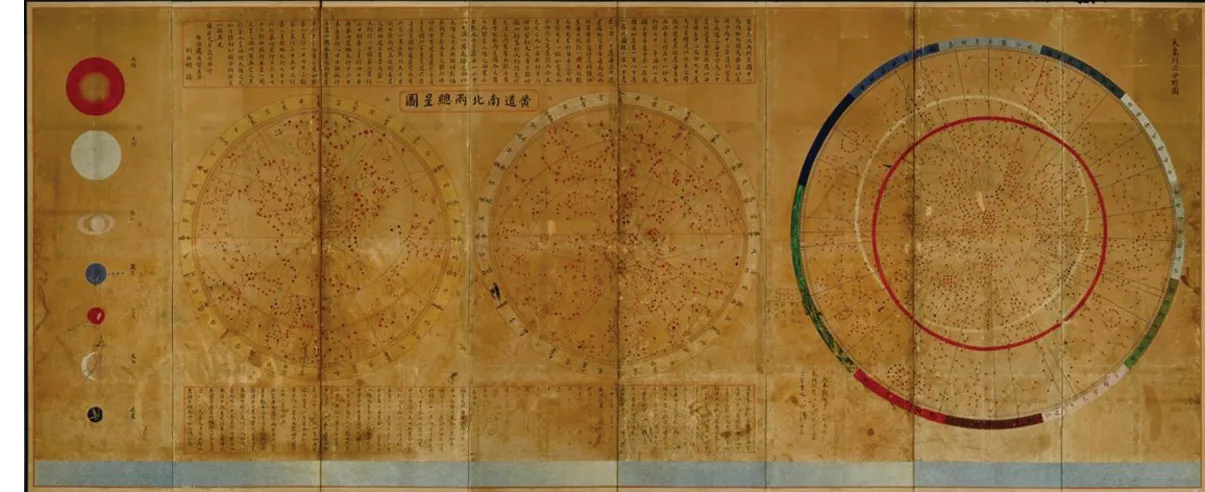

《黄道总星图》是德国传教士戴进贤(Ignaz Kögler,1680—1746年)在雍正元年完成的一幅黄道坐标星图,该图经由意大利画家和雕刻家利白明(F.B.Moggi,1684—1761年)镌为铜版刊印,是中国历史上最早的铜版星图,也是来华耶稣会士在康熙年间大规模开展天文观测后取得的又一个重要成果。《黄道总星图》如今在国内较为稀见,但在海外却有不少存本。本文通过这些不同的藏本,分析了该星图的绘制过程,传播方式,以及具体使用情况,从这幅星图可以映射出清代中后期中西科技交流的相互融合与影响。

1 《黄道总星图》的绘制

图1 戴进贤《黄道总星图》雍正元年(1723年)版(英国藏书家菲利普·罗宾逊旧藏,尺寸39×62cm)

英国科学史家李约瑟(Joseph Needham,1900—1995年)是最早关注戴进贤《黄道总星图》的学者,据其记载1959年英国藏书家菲利普·罗宾逊(Philip Robinson)向他咨询了一份名为“黄道总星图”的中文星图(见图1)。这份星图曾与十八世纪著名法国汉学家宋君荣(Gaubil Antoine,1689—1759年)寄往欧洲的一批信件被一并收藏。其中有一封1726年3月13日戴进贤所书的拉丁文信件,当中亦提到这份星图。罗宾逊所藏的这幅戴进贤星图四周有拉丁文笔迹,分别为图中五星名称以及星图标题的拉丁文翻译,此外还有五星的西方天文学符号。李约瑟认为这些笔迹很可能就是戴进贤本人所写,用以向欧洲人介绍这幅图的基本内容。

上世纪六十年代,李约瑟又在剑桥大学的惠普尔科学史博物馆发现了一幅由八屏组成的星图屏风,名为《新旧天文图》,该图为十八世纪朝鲜李朝天文家所绘。图中的新图部分正是依据了戴进贤的《黄道总星图》,李约瑟随后撰文对这两幅图进行了比较和研究。[1]此后,日本学者桥本敬造(Keizo Hashimoto)在比利时皇家图书馆也发现有一幅戴进贤《黄道总星图》[2],中国学者潘鼐在法国国家图书馆和上海图书馆也发现有相似藏本。[3]近年来,笔者又发现了该星图的十余个藏本,以此分析这幅星图的绘制、传播及使用情况。

1721年,意大利画家和雕刻家利白明来华,负责德国传教士戴进贤绘制的《黄道总星图》的铜版制作,并于雍正元年(1723年)刊印。[4]中国传统星图通常都是基于赤道坐标绘制,黄道坐标星图则是西方较为常见的星图类型。中国最早的黄道坐标星图是德国传教士汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666年)于崇祯年间主持绘制的一幅《黄道总星图》,该图署名为“远西耶稣会士汤若望撰,星源祝懋元书,山阴陈应登较”,是崇祯年间历法改革的成果之一。

图2 戴进贤像

由于崇祯年间的恒星观测并不完善,《崇祯历书》及其修订本《西洋新法历书》成书仓促,其中的星表讹误较多。入清后,接替汤若望工作的比利时传教士南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688年)负责铸造新的西式天文仪器,重现开展天文观测活动,并在此基础上于康熙十三年(1674年)编成了《灵台仪象志》。戴进贤的《黄道总星图》就是在这些工作基础上完成的。[5]

1680年,戴进贤生于德国兰茨贝格(Landsberg am Lech),他十六岁加入耶稣会,曾在大学讲授数学和东方语言。1716年来华之后,他受康熙皇帝征召进京参与历法修订,雍正三年(1725年)被授钦天监监正,成为钦天监的实际负责人。戴进贤主持钦天监工作多年,在介绍西方天文学和进行天文观测方面作出了诸多贡献。因功劳卓著,他于雍正九年(1731年)被授予礼部侍郎二品衔(见图2)。

戴进贤《黄道总星图》整幅宽约60厘米,高约37厘米,顶端题有“黄道总星图”五个字,所绘各星按一至六星等,以及气(即星云)共分七种。整体结构采用上图下文形式,图形镌刻细致准确,具有明显的西洋风格。除了运用当时最新的铜版技术印刷外,这幅图还有另外两个特点。第一是采用黄道坐标体系,也就是说该图是以黄极为中心,分别绘制了黄道南北二幅恒星图。第二是星图中缝及四周绘有当时欧洲采用望远镜观测后的诸多最新天文发现。例如,图中部的上方绘有太阳黑子,中间绘有水星位相,下方绘有月面山海。左上角绘有木星及其卫星,右上角绘有土星光环及其卫星,左下角和右下角分别绘有金星位相和火星表面。(见图3和图4)

图3 《黄道总星图》雍正元年(1723年)版(法国国家图书馆藏)

图4 《黄道总星图》雍正元年(1723年)版(巴黎天文台藏)

雍正本《黄道总星图》的下方有五百余字的文字解说,详细介绍了当时的最新的天文知识,其内容如下:

《黄道南北两总星图》中心为两极,外圈为黄道,以直线分为十二宫。边列宫名,节气随之,每宫分为三十度,按度查恒星经度。以丑宫线至中心,又分九十度,为恒星纬度。但恒星之纬从无变更,其经度每年自西往东,定行五十一秒,大约积七十一年满行一度。图上有赤道分界,一在南图,从初度至一百八十度;一在北图,从一百八十度至三百六十度。每三十度虚线相交,至赤道南北两极,查看赤道经度,得识恒星每日旋行一周天之数。又周天星形,自古迄今,稍有隐见不一。假如旧见,而今偏隐,又有旧隐,而今反见。光之大小亦不相等,此理即习知天文者亦难明徹。此类星形,大约隐见于天汉之内,聚集无数小星,莫可纪极。两星图外,又有七政体象。太阳之面,有小黑形,亦常无定,运行二十八日满一周。太阴之面,以太阳之光,正照显明影,偏照显黑影。土星之体,仿佛卵形,亦有变更。远于赤道,其星圈所宕甚宽;近于赤道,其星圈相逼甚窄。外有排定小星五点,非大千里镜不能测视。其旋行土星之体,相近土星者为第一,大约行二日弱;第二星,行三日弱;第三星,行四日半强;第四星略大,行十六日;第五星,行八十日,俱旋行土星一周。木星之面常有平行暗影,外有小星四点。第一星,行一日七十三刻;第二星,行三日五十三刻;第三星体略大,行七日十六刻;第四星,行十六日七十二刻,俱旋行木星一周。火星之面,内有无定之黑影。金、水星俱借太阳之光,如月体相似,按合朔弦望以显其光。

大清雍正元年岁次癸卯,极西戴进贤立法,利白明镌。[6]

在这篇图说中,戴进贤介绍了黄道坐标星图的特点,西方黄道十二宫与中国二十四节气对应关系,如何查看恒星的经度与纬度,以及岁差的影响等。此外,文中还记载有“太阳之面,有小黑影”,“天汉(银河)之内聚集无数小星”,“火星之面,内有无定之黑影”,“金、水星俱借太阳之光,如月体相似,按合朔弦望以显其光”,“土星之体,仿佛卵形”等新知识,这些知识源自伽利略、卡西尼和惠更斯等人的成果。

戴进贤《黄道总星图》在内容和装饰风格上借鉴了一幅完成于1687年的意大利星图。

总体上看,这幅星图装饰华美,上色后色彩艳丽,且采用了以黄道北天极和黄道南天极为中心的黄道坐标体系。全图共绘有63个星座,包括当时新补入的鹿豹座和后发座等。另外,图中还有一些如今已经不再使用的星座,如环绕着大熊座的约旦河座。(见图5至图7)

图5 布鲁纳奇星图(1687年版)(尺寸43×56cm)

图7 布鲁纳奇星图年代较晚的另一种版本

将这两幅中西星图比较可以看出,戴进贤的《黄道总星图》根据中国的传统天文学进行了一定的调适。

首先,戴进贤将布鲁纳奇原图中北半球部分由左边调整至右边,这样星图的南北半球以及周围的装饰都产生左右颠倒,成镜像对称。这样调整的目的可能有两点。一是,符合自右向左的中国传统阅读习惯,调整后可以先读对于中国读者而言比较重要的北半球部分。二是,戴进贤星图采取天球内视角,也就是从地球向外仰视,这更加符合中国传统星图的绘制习惯,而布鲁纳奇星图则为从天球向地球俯视的所谓“上帝视角”。

图8 两幅星图起始点的差异

其次,戴进贤星图选取了“冬至点”作为起始点,而布鲁纳奇星图则选用“春分点”,这也正是中西天文学的重要差异之一。中国传统天文和历法通常以“冬至点”作为历元或者赤道和黄道的起始点,如二十八宿亦是从“斗”宿开始。然而,西方黄道十二宫一般从代表“春分点”的白羊宫开始(因岁差原因,实际已经移动到双鱼宫)。另外,由于赤道坐标是中国传统天文学中最为常用的形式,即便戴进贤星图已经改用黄道坐标,但为了满足读取赤道坐标值,图中依旧保留了赤道刻度,而布鲁纳奇星图只绘有赤道,并无赤道刻度。(见图8)

当然,两幅图最大的差异,还是其中星座文化的不同。西方星图基本上源自古巴比伦和古希腊的星座体系,布鲁纳奇星图中就包括托勒密的48个星座,以及大航海时期补充新发现的南极附近星座。而中国传统星官体系完善于三国时期,吴国太史令陈卓将当时主要的三家星官流派(甘氏、石氏和巫氏)整合在一起,并同存异后编成了一个包括有283个星官1464颗恒星的星表,这些星官后来被分别纳入三垣二十八宿体系。隋唐之后,随着《步天歌》等识星著作的完善和流传,三垣二十八宿星官系统逐渐成为官方标准。

中西文化差异导致绘制星图的过程中,不能直接照搬西方的体系,必须对此有所调整,明末负责历法改革的徐光启就指出:

自古司天文者,大都以可见、可测之星,求其形似,联合而为象,因象以命名。虽旧图有三垣二十八宿,三百座,一千四百六十一有名之星,如世所传巫咸,丹元子之书之类,然不能尽图者尚多。[7]

崇祯年间,最初引入西方天文学时,对中国传统星座的处理,大致有以下几种不同的处理方式。第一种是完全废弃,如“旧图中南天田、六甲、天柱、天床等,皆茫昧依希,不成位座。又如器府、天理、八魁、天庙等,按图索之,了不可得”[8],因此不得不废其名。第二种是星官的实测星数与旧图记载不相吻合的,对于这一类星官,基本上保留了原来的名称,只是对所含星数作适当的增减,如“团圆十三之天垒城,今测之仅见其三;团圆十三之军市,今测之亦仅见其五”[9]。

图9 布鲁纳奇星图和戴进贤星图中北斗的比较

第三种则比较特殊,属于废弃后恢复者。其中,最具代表性的就是“天理”星官。在传统星图中,该星官位于北斗的斗勺中,但因其位置极为重要,废弃后不久又得以恢复。[注]“天理”星官共四星,在崇祯年间的《黄道二十分星图》中已被废弃,但在随后被恢复。布鲁纳奇星图大熊星座北斗之中并没有对应的“天理”四星,而戴进贤星图为了与中国传统保持一致,保留有该星官。因此,虽然在坐标体系和装饰图案上,戴进贤星图都借鉴了布鲁纳奇星图,但在星座的具体绘制方面,还是遵循了中国的传统。(见图9)

2 《黄道总星图》的传播及影响

图10 法国国国家图书馆藏本《黄道总星图》(局部)

目前,多幅藏于欧洲的《黄道总星图》保留有使用的痕迹,其中的一些线索也反映了当时中西科技交流的过往。除了前文已经提到的菲利普·罗宾逊藏本外,值得注意的还有法国国家图书馆和巴黎天文台藏本。其中,法国国家图书馆藏本北半球部分有红色笔迹,将图中传统星官按三垣二十八宿分成不同的区块,用来向欧洲学者解释中国传统天区的划分方法。(见图10)

巴黎天文台藏本则是由法国耶稣会士宋君荣从北京寄回法国的。宋君荣,字奇英,1721年来华,精通汉语和满语。他曾在清廷担任拉丁文教师,训练满族翻译人员,并且翻译有《书经》等大量中国史学著作,著有《中国纪年方法》等,被誉为十八世纪“最博学的耶稣会传教士”。[10]在天文学方面,他著有《中国天文学》、《中国天文学史》,并翻译有《丹元子步天歌》等,在系统地向西方介绍中国古代天文学成就方面作出有重要贡献。

图11 巴黎天文台藏本《黄道总星图》(局部)

这幅《黄道总星图》藏本中,“天弁”星附近绘有彗星图案,边上有拉丁文“1742,2Mart”(1742年3月2日)等注释,反映了在华耶稣会士将1742年3月在北京观测到的彗星记录标记于该星图,并传回欧洲。图中标记有一连串的日期和彗星图案,用以表明此后的一个多月时间内彗星所处的位置(见图11)。这次彗星中文史料中也能找到对应的记载,如《清朝通志·灾祥略一》记有乾隆七年正月丙戌(即1742年3月2日):“异星见于斗宿之次,在天弁第二星之上,其色黄白,向西北逆行,四十余日隐伏”[11]。

由此可见,戴进贤《黄道总星图》在绘制过程中不但受到欧洲星图的影响,且刊印后又有多幅被来华传教士寄回欧洲,用以传递中国的天文知识和观测结果,在中西科技交流中发挥了重要作用。

此外,《黄道总星图》还被传入中国周边的朝鲜半岛以及日本等地区。尤其是在朝鲜李氏王朝产生了很大的影响,以至于成为清代传入朝鲜最具影响的星图。如今,戴进贤《黄道总星图》的雍正元年刊本不仅在韩国国立中央图书馆有藏本,而且还有数幅大尺寸重绘本,包括前文提到的剑桥大学惠普尔科学史博物馆藏本。

这些重绘本中,大致分为两类,分别名为《新旧天文图》和《新法天文图》。《新旧天文图》是由八幅屏风组成,目前在韩国国家民俗博物馆,剑桥大学惠普尔科技史博物馆、日本南蛮文化馆和日本国立国会图书馆等地有藏。其中,星图的前三屏是基于1395年《天象列次分野之图》的“盖天式”星图,第四至第七屏为《黄道南北两总星图》,其内容就是基于戴进贤的《黄道总星图》。这两幅也是朝鲜李朝最常见的星图形式,分别属于中国的传统赤道星图和当时新传入的西方黄道式星图,故总称为《新旧天文图》。[注]《新旧天文图》的右边为《天象列次分野之图》,书有“此本观所藏石刻本也,我太祖朝有以箕城旧本进者,上宝重之,命观刻于石”。左边为《黄道南北两总星图》,其文字与戴进贤星图完全一致,只是这段文字被从原图的下方挪至上方。图下文字还介绍有《汉书·天文志》、《晋书·天文志》、丹元子《步天歌》以及南怀仁《仪象志》中星宿数目的不同等内容,并将戴进贤新测结果与《步天歌》进行了比较,指出新测数据采用远镜窥天,“星多数十倍,界限甚明”。

图12 《新旧天文图》(日本国立国会图书馆藏本)

屏风最右边的一屏绘有太阳、太阴、填星、岁星、荧惑、太白和辰星的图像。其中太阳当中有黑子,土星和木星有卫星,金星也有月相,这些内容也是源自戴进贤的《黄道总星图》。(见图12)

《新法天文图》由观象监绘制,亦为八幅屏风,长4.51米,宽1.83米,目前保存于韩国法住寺。该图内容同样基于戴进贤《黄道总星图》,被认为是英祖十八年(1742年)由金兑瑞(Kim Tae-seo)和安国宾(An Guk-bin)利用出使清廷之机会,从中国带回朝鲜并传摹,此图也是韩国复制的一系列戴进贤星图中最大的一幅。[1]

《新法天文图》屏风第一幅包含“新法天文图说”和日、月、五星的图像。图说介绍了黄道十二宫、恒星的运动以及使用望远镜后最新的天文发现,文字内容亦与戴进贤的《黄道总星图》相同。

该屏风的第二至第三屏绘有黄道北星图,图中包含恒星1066颗,以及银河、赤道,黄赤交角采用23.5度。第四至第六屏绘有黄道南星图,包含恒星789颗。第八屏则记载有参与该图绘制的六位朝鲜官员姓名。(见图13)

现存的朝鲜藏本中,除了大幅临摹本,有不少《黄道总星图》的小幅衍生版本,如《天球黄道北界总星图》和《天球黄道南界总星图》等。(见图14)

3 《黄道总星图》的坊间刊本及其使用

《黄道总星图》因刊印精美而颇受欢迎,自雍正元年首次运用铜版镌刻印刷后,又分别在嘉庆和道光年间被坊间使用雕版重新印刷,并上色后兜售。目前,存世的坊间刊本多为蓝色背景,星图周边的日月、五星以及绶带装饰则采用红色和黄色。虽然坊间刊本在细节刻画上不及铜版效果细腻,但上色后亦颇为华丽。此外,坊间刊本在星图外围还增加了“叙”、《步天歌》以及“中星表”等内容,基于这些内容可以进一步了解其绘制目的及用途。

图13 《新法天文图》(韩国法住寺藏本)

图14 《天球黄道北界总星图》和《天球黄道南界总星图》

嘉庆坊刻本在英国国家海事博物馆和日本横滨大学图书馆皆有藏(见图15和16),它们与雍正本在内容上最大的区别在于,将星图下方图说的署名由“大清雍正元年岁次癸卯,极西戴进贤立法,利白明镌”改为“极西戴进贤立法,辛酉仲秋月重镌”。这里的时间“辛酉”,很容易让人误以为是随后不久的乾隆六年(辛酉年,1741年),而实际上该图的年代为嘉庆六年(辛酉年,1801年),由清代地图制作师庄廷敷(武进人,字安调,号恰甫)所辑。其中,横滨大学藏本则与庄廷敷的《大清统属职贡万国经纬地球式》[注]此图版框:62×98cm。为庄廷敷据乾隆五十九年(1794年)“职方会览四夷图说”以及西方传教士所编绘的圆形世界地图所绘,反映了乾隆五十八年(1793年)以来清帝国的疆域以及地球上其它国家的位置。[12]辑录在一起,落款为“嘉庆五年岁次庚申季夏月旦晋陵庄廷旉谨辑图说”,时间上与嘉庆六年的《黄道总星图》相吻合。

嘉庆本有“叙”一篇,内容如下:

古者择日不及时,《礼记》之“刚日、柔日”,《诗》之“吉日维戊、吉日庚午”是也。自后世选择之法密,而时遂较重于日,故有择日不如择时之说。盖如遁甲之三奇,八门禄命之五星、四柱,皆以时而立。时不真,则神煞之吉凶,运限之荣枯,皆不验也。时分昼夜,昼时易得,夜时难知。壶漏、钟表,其法精,而制之不易。更鼓所在多有,而踈数难以为凭。乡陬僻壤,则并更鼓无之,故一切与作男作女诞生,其时率凭工匠、妇人揣度而得。又曷怪祻福征应,往往相左耶。中星者,正南方所见之星也,法本《虞书》、《月令》,但彼详于昏旦,而兹则五夜莫不毕具。逐节、逐候细为推陈,其为之也,甚难;而用之也,则易。一展卷,即知其时之中星。观中星,即知为某时。盖校更鼓则甚确,而无制壶漏钟表之繁。且无论乡诚与夫居家,行路而一仰观,即得之。则欲定时者,孰善于此乎?昔年奉命修《协纪辨方书》,已纂入“公规卷”中,但其书卷帙浩繁,不能家置,而户有之,即有亦难翻阅,故复略加删节,梓为专编,以嘉惠同人,其首《星图步天歌》者,则以其为观星之津梁也。[13]

图15 戴进贤《黄道总星图》嘉庆六年(1801年)版(局部)(英国国家海事博物馆藏本)

图16 庄廷敷辑录戴进贤《黄道总星图》(日本横滨大学图书馆藏本,尺寸62×102cm)

从这篇“叙”中可以看出,刊印此星图是为了通过观测中星用以夜间授时。作者指出因壶漏和钟表等计时仪器制作不易,且亦难于校准。对于乡陬僻壤之人,最好的方法就是“观中星,即知为某时”。所谓的“中星”就是正南方上中天的星,由于不同季节的不同时间中天恒星皆不相同,所以可以将恒星的中天观测与节气、时刻联系在一起,根据一年之中不同日期的恒星中天与时刻互相推求,可以实现夜间测时。

“叙”之后有《步天歌》一篇,用以介绍传统星官。《步天歌》是采用诗歌形式的一部识星著作,书中将整个天空划分为三垣二十八宿,逐一介绍这三十一个天区的全天星官。该书现有多种版本传世,相传始于唐代王希明,最为常见的为郑樵《通志·天文略》版本。嘉庆本所附《步天歌》则是摘录自乾隆年间钦定的择吉、选择用事之书《协纪辨方书》中的“公规卷”。“叙”中还提到,因该书卷帙浩繁,在普通家庭不是很普及,因此将这部分内容加以删节,梓为专编。

《步天歌》之后则是依据二十四节气编排的“中星表”,这是西方天文测时技术传入之前的产物,具有浓厚的中国传统天文学特点。中星测时发端于《虞书》一书,《月令》中详细记载了一年中不同时期的昏旦中星。到了汉代,这种方法已经比较完善,据《协纪辨方书》“《汉仪》昼漏尽,夜漏起,省中黄门持五夜,又名五更。此更漏中星所由昉也”[14],这就是更漏中星的由来。清代台官相传之法,于“日入后八刻起更,日出前九刻攒点,计起更至攒点共若干时刻,五分之以为五更”[15],星图中的这份“中星表”也是源自《协纪辨方书》,以五度为间隔,给出一年中不同时期昏刻、旦刻、五更和攒点的时间,以及对应的中天恒星。[注]这种中星表也是清代晚期比较流行的夜间测时用表,其他常见的中星表有张作楠的《新测更漏中星表》、胡亶的《中星谱》、冯桂芬的《咸丰元年中星表》以及江临泰的《中星图表》等。

图17 戴进贤《黄道总星图》道光元年(1821年)版(局部)

道光本《黄道总星图》落款为“正阳罗仲藩识,道光元年日在壁六度”,罗仲藩又名罗仲衡(约活跃于1820—1850年间),为清嘉庆十八年(1813年)癸酉科举人,也是清末深受基督教影响的儒者。道光本的星图部分与嘉庆本相同,但图说和所附文字则不尽相同。其“叙”由罗仲藩重作,落款为“道光元年孟秋南海罗仲藩叙”。其中提到“京师更漏测定中星,逐节、逐候再细推陈庶,俾畴人查阅更的。惟是今之能识星名者,百不二三”,且“当世学士大夫矜言阐洽,问之多是茫乎不知者”。文中甚至认为,对于天象而言“仅随耳食,不能目谋,是通儒之耻也”。[15]由此可见,该图的目的是辅助认星之用。(见图17)

道光本“叙”后亦有《步天歌》和“中星表”,但内容已与嘉庆本不同。其中,《步天歌》改为罗正阳所撰“天文恒星诀”,共有恒星歌一百六十韵。如首句嘉庆本引《协纪辨方书》之《步天歌》为“中宫北极紫微宫,北极五星在其中。大帝之坐第二珠,第三之星庶子居”[13],道光本则为“中元北极紫微垣,真极无星静不旋。近极小星名北极。后宫庶子六相联”。另外,道光本的部分字还音释,如“炯炯:音逈,光也”,“皦皦:音矫,星光明貌”等。[15]

至于“中星表”,因年代已久,因此道光本根据岁差重新进行了编算。对此,“叙”中提到“乾隆六年曾纂入《协纪辨方书》公规卷中,但阅今八十一年,恒星已差一度有余”[15],于是以道光元年中元之会作为历元,依据岁差重新推算中星位置(见表1)。

此外,还值得注意的是,原星图中戴进贤的图说,在道光本中被替换成了罗仲藩自己的“星图总论”一篇,内容如下:

表1 嘉庆本与道光本“中星表”的差异(以春分戌宫初度为例)

星图总论:

此天星真图也。《通志》谓:“天下之大学术,十有六皆在图谱,天文其一也”,则图尚焉。兹图按黄道摫为南北两图,以直线分十二宫,每宫分三十度。边列宫名、节气随之,而太阳躔次视焉,恒星经度,按此可得矣。又以丑宫线至中心,分度九十,为恒星纬度。若论纬度,从无变更。经度则每年东移五十一秒,计积七十年零九月移越一度,是为岁差,所繇自《尧典》、《月令》。逓推至今,四千一百余年而差五十余度者,端以此也。图有赤道分界,明列经度,每三十度虚线相交,至南北二极,则二曜五星行度、远近凌斗、合食术,自此觇之矣。星形凡六等,最大一等十六星,次等六十八星、三等二百八星、四等五百十二星、五等三百四十二星、六等七百三十二星,通一千八百七十八星,是总星之数也。但今星形,与古稍有隐见不一,大小不等。西人谓此理,即习知天文者,亦难明之。若夫天汉,银光碧暎,测以远镜,但见小星滀漯无数,不可纪极。图外又有七政体象,日之体大于地球一百六十五倍八之三,有黯黯黽小点,常自轮转,每十四日则周日面之径。月轮小于地三十三倍又三之一,其体凹凸鍡鑘,凸如山之高处,凹如山之卑处。因日光正照显明影,偏照生暗影。土星大于地九十倍又八之一,体圆而长,其形如卵,外有小星五点,绕转运行。木星大于地九十四倍半,面常有平抹痕影,外亦有四小星,旋体运行,俱有定期可测,然非大千里镜不能窥。火星大于地半倍,体内亦有浮痕黑影。金星则小于地三十六倍二十七之一,水星又小于地二万一千九百五十一倍,其体俱借日光,与月相似,有盈缩,有上下弦,恒以居日之前后、远近别之。此西人始立测法,古志未有者也。

正阳罗仲藩识。

道光元年日在壁六度。[15]

“星图总论”介绍了该星图的基本内容及特征,部分文字改写自戴进贤的图说。不过,文中也补充了日月以及五星与地球的大小比例等内容,如“日之体大于地球一百六十五倍八之三”,“土星大于地九十倍又八之一”等。[15]这些内容与《理法器撮要》一书的记载颇为相似,或许两者有着同样的源头。[注]《理法器撮要》记载有:“月轮则小于地球三十三倍又三之一,其体面凹凸不平,其明处如山之高处,得日而明;暗处如山之卑处,不得日而暗”,“土星大于地九十倍又八之一,其形则两旁有二小星,或合或离,如卵两头,又如鼓之两耳”,“木星大于地九十四倍半,近木别有四小星,左右随从”等。[16]《理法器撮要》曾为朱维铮先生偶得,因卷首有“明泰西利玛窦撰”字样,所以被认为是利玛窦未刊著作之一,而被收入《利玛窦中文著译集》中。

然而,近年来的研究表明,《理法器撮要》实际上为伪书,书中的很多知识为利玛窦过世之后才开始有的天文发现。[17]另外,也有研究认为书中还有部分内容源自梅文鼎和徐朝俊的著作,这可能与阮元搜集四库未收书籍有关,是清代学者对明清传入中国的西方天文和数学知识重新进行会通与阐释的结果。[18]总体来说,星图中对天体大小的叙述,在利玛窦《乾坤体义》“地球比九重天之星远且大几何”一节中即有讨论,[注]《乾坤体义》记载有“土星大于地球九十倍又八分之一,木星大于地球九十四倍又一半分,火星大于地球半倍,日轮大于地球一百六十五倍又八分之三,地球大于金星三十六倍又二十七分之一,大于水星二万一千九百五十一倍,大于月轮三十八倍又三分之一”。[19]其中关于月面凹凸鍡鑘,土星和木星有小星环绕等内容则是伽利略、卡西尼和惠更斯等人使用望远镜观测后才传入中国的西方天文知识。

4 结 语

《黄道总星图》是德国传教士戴进贤和意大利画家和雕刻家利白明合作完成的一幅具有西方天文学风格的黄道坐标全天星图,该图的星官主要基于比利时传教士南怀仁主持编纂的《灵台仪象志》星表,其图像装饰和投影方法上则借鉴了意大利天文学家布鲁纳奇的星图。为了符合中国的天文学传统,《黄道总星图》不但以“冬至点”取代了西方的“春分点”作为起始点,而且以仰视视角代替了西方的俯视视角,是西学东渐过程中的中西会通和融合的典型案例之一。

《黄道总星图》绘制精细且印刷华美,影响颇为深远。该图曾传入朝鲜,在朝鲜李朝时期被多次重绘,成为《新旧天文图》、《新法天文图》和《天球黄道北界、南界总星图》等朝鲜星图所依据的底本。该图还被传教士多次寄往欧洲,其中法国国家图书馆和巴黎天文台等藏本皆有使用过的痕迹,反映了在华传教士以此为媒介,向欧洲介绍中国的三垣二十八宿星官体系,以及汇报在北京完成的彗星观测等内容,这也是东学西渐的很好例证。

除了在雍正元年被镌为铜版刊印之外,《黄道总星图》在嘉庆年间被坊间重新雕版刊刻,并配合《协纪辨方书》中依据二十四节气编排的“中星表”用于辅助夜间测时。道光元年,受基督教影响的儒者罗仲藩再次翻印该图,并替换嘉庆刊本中的《步天歌》和图说等内容,使其成为一种便捷的识星读物。