清代皇家档案里的北京栅栏

2019-07-30孙慧羽

孙慧羽

北京前门外“大栅栏”以浓厚的京味文化闻名遐迩,这条古老的商业街原名“廊坊四条”,由于此地的栅栏宽大醒目,清代《乾隆京城全图》已称其为“大栅阑”,此后一般写作同音的“大栅栏”。这里设立的栅栏源于北京曾经长期实行的坊巷制,即以相邻的若干条街巷组成封闭的“坊”,居民出入的坊门与街巷口的栅栏每天按时在早晨开启、晚上关闭,并派兵丁把守,起到维持治安、夜间防盗的作用。除了著名的“大栅栏”,还有许多大大小小的木栅栏曾经设立在历史上的北京,在清代前期西方人绘制的版画中就有对北京胡同栅栏的细致描绘:栅栏横亘在胡同口,中间留门供居民出入,栅栏外的街头行人如织,小商贩们摆摊售货,水夫推着独轮车穿行其间,共同组成了一幅生动的胡同生活图景。巡查栅栏是否损坏并及时加以修理,就成了城市管理的一项日常事务,清代的“内阁大库档案”、珍藏在皇史宬的各朝实录和根据官方文件纂修的《大清会典事例》等皇家档案类文献,记录了北京的栅栏从持续维修到最终撤废的过程,这也是北京从封闭型的古都走向开放型的近现代城市的见证。

从“内阁大库档案”的奏折谈起

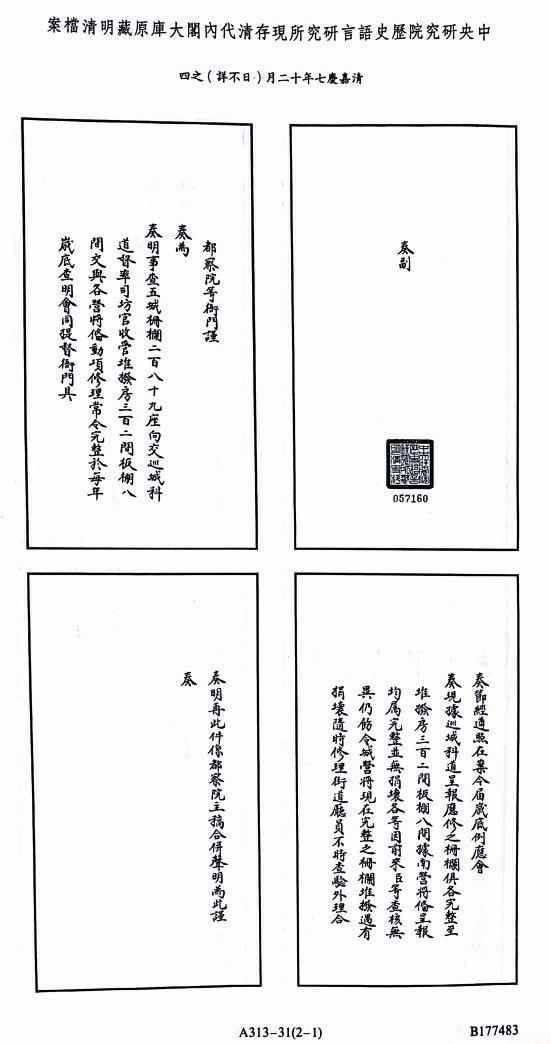

清代收藏各部院奏折、题本以及其他文件的内阁大库位于紫禁城东南角,库房沿用的明代建筑日渐破败,宣统元年(1909)墙壁倒塌,不得不进行全面修缮。库里的档案被移出暂存他处,清亡后又多次转手,大量档案流散至社会。鲁迅先生所著的《谈所谓“大内档案”》一文,记述了中国档案史上一度沸沸扬扬的“八千麻袋事件”。经过拣选后的部分档案几经辗转来到台湾,中研院史语所经过数十年整理,1986年开始陆续影印出版了《明清档案》三百多册。1995年刊行的第313册,收录了迄今仅见的一份关于北京栅栏的档案。

这份档案是嘉庆七年(1802)十二月都察院等衙门奏疏的一道副折,其内容如下:“都察院等衙门谨奏:为奏明事,查五城栅栏二百八十九座,向交巡城科道督率司坊官收管;堆拨房三百二间、板棚八间,交与各营将备,动项修理,常令完整,于每年岁底查明,会同提督衙门具奏。节经遵照在案。今届岁底,例应会奏。现据巡城科道呈报,应修之栅栏俱各完整;至堆拨房三百二间、板棚八间,据南营将備呈报,均属完整,并无捐坏,各等因前来。臣等查核无异,仍饬令城营,将现在完整之栅栏、堆拨,遇有捐坏随时修理。街道厅员不时查验外,理合奏明。再,此件系都察院主稿,合并声明,为此谨奏。”[1]

北京的外城在清代也像内城一样划分为五城,从东到西依次排列为东、南、中、北、西城。这份档案中的“五城”即指北京外城,从内城看来这里又是“城外”。由巡城御史与各坊的“司坊官”负责管理当时存在的289座栅栏,一旦发现损坏或缺失须及时修理。按照惯例,每年年底要普遍巡查,逐级上报栅栏是否完整,嘉庆七年(1802)的状况看来还比较理想。实际上,这项城市管理措施由来已久,透过历朝实录与会典事例,可以更充分地认识北京内外城栅栏的变化。

《清实录》见证北京栅栏的兴衰

清代各朝实录是珍藏在皇史宬的皇家档案,由中华书局等出版机构刊行后,消除了它长期存在的神秘感。自康熙朝开始,关于设置与维修栅栏的记载逐渐增多。康熙九年(1670)四月十一日,根据兵部、都察院的奏报,鉴于北京内外城时常发生盗窃抢劫案件,责令五城御史、司坊官、巡捕营弁每日巡缉。“城外各巷口,照城内设立栅栏。定更后,官员军民等不许行走。犯者照例惩治,并著为令。”[2]内城毕竟是朝廷所在,历来防范严密,外城就成为此时加强治安管理的重点。为保障各处栅栏按时启闭,设立了专司其职的巡检官数十名,从在京的考职候选杂职人员内拣选补用。可以想见,宵禁的北京是一座寂静的城市,空中回响的只有巡城兵丁和巡检官的脚步声。

一项制度施行的时间过长,执行者难免懈怠。到乾隆元年(1736)六月,管理栅栏的五城巡检被裁撤,原因就在于“小官腐败”令朝廷忍无可忍。乾隆帝对此严加申斥:“此等之人,本系微职。一膺斯任,妄谓得操地方之权。所用衙役,率皆本地无藉之徒望风应募。遂于管辖之内欺诈愚民,遇事生风,多方扰累。甚至卑陋无耻,散帖敛分,苛索银钱。官役分肥,于地方并无查察防范之效,而司坊各官反得推诿卸咎,又安用此冗杂之员也。著将巡检概行裁革,其栅栏仍照旧交与都察院、五城及步军统领,酌派兵役看守。”[3]临时增设的五城巡检本是微不足道的官职,所招募的衙役却大多是本地流氓。他们扰乱民众、公开勒索,作为上司的巡检官又互相推卸责任,朝廷因此把栅栏重新交回常设的正规机构管理。

城里一旦出现治安问题,朝廷就会强调栅栏的作用。乾隆三十三年(1768)七月,北京发生匪徒割断居民辫子的事件。十八日降旨,命刘统勋、托恩多、英廉督饬紧急捉拿。“但闻此等奸匪,多于僻陋巷径,乘人溲便之时逞其狡计,则仍系兵役等搜查不能周到之故。至城内夜禁森严,到处设有栅栏启闭盘诘,兼以兵卒终夜巡逻,焉有踪影全无、潜入人家室之理?若奸徒敢于如此肆行无忌,则栅栏岂不成虚设?而徼巡弁兵,所司又何事乎?托恩多兼管提督,此事尤其专责。务须严饬官兵番役多方设法,上紧缉拏,并密饬各堆栅留心稽诘,一体查补,鬼蜮自无由遁形。”[4]事件发生后,乾隆帝认为,兵丁搜查疏忽使匪徒有了在小巷作案的可乘之机,而城内既有兵丁巡逻又有栅栏阻隔,发生这类怪事就是九门提督的责任了。因此,严令分布在各街道的兵役用心盘查,不能使栅栏形同虚设。

栅栏有时也是减少行人拥挤、维持街道秩序的设施。乾隆三十四年(1769)三月维修文庙,里面的祭器、法物、礼器、乐器等多达千余件,搬到南北围房暂时存放。除了13名庙户看守外,管理国子监事务的兵部尚书陆宗楷请求增加12名兵丁轮班巡逻,“并请交提督衙门,饬令步军校等巡查堆拨,严管行人及附近旗民。墙垣栅栏勿得伤损,以肃观瞻”[5],目的在于减少围观,确保文物安全。此外,每年秋季在闹市处决重犯,由刑部侍郎监视行刑,历来是“先期派委营城文武地方官,清理街道,严闭栅栏,不许闲人往来”。嘉庆五年(1800)十月十四日谕内阁,为防止本来严密的法令“日久玩生”,由都察院与步军统领衙门“一体严饬营城各员弁、兵役等,于行刑处所周围排列、严禁巡察,毋许街市闲人拥挤。并著派员是轮住城外之京营总兵,亲往巡查弹压”[6]。为减少刑场围观者如此大费周章,足证曾被鲁迅先生谴责的国人之“看客心理”是何等严重。

《清实录》显示,大约从嘉庆十二年(1807)开始,北京以栅栏为标志的坊巷制度步入了衰败阶段。司坊官与兵丁“久而生懈”,栅栏损坏、盗匪横生之事逐渐增多,朝廷虽然多次发布谕令但效果寥寥。这年十二月,给事中周廷森奏报,兵丁昼夜巡守堆拨与栅栏的制度“近年来渐就废弛,每于定更后击柝两三次,旋各闭门安寝,寂不闻声,甚或灯烛不设。内外城一律如是,以致窃案日多”,“西城一月中屡报有翻墙入室之案”[7]。嘉庆十四年(1809)十二月御史陈中孚奏报,五城各营汛听任盗贼偷窃官民来往车辆衣包,“其各街栅栏,近有朽腐损折之处,毫无关拦,以致宵小夤夜出入,乘闲滋扰。而支更各汛兵,又复相率因循废弛,外城疏懈更复视为具文。报窃之案日多,缉获之贼十无一二,所谓戢盗安良者何在!”[8]尽管朝廷表示对玩忽职守者从重惩治,但谕令本身也不免成为空洞的具文。不仅如此,嘉庆十六年(1811)五月得到奏报,北京城里早就有人私拆房屋出售砖瓦木料。原来布局严密的街巷之间出现了越来越多的空地,居民以此作为相互往来的新通道,“而栅门之启闭转同虚设,于击柝禁暴之义必致防检多疏。步军统领衙门专司管辖,废弛若此,咎将谁归?”[9]以栅栏为标志的坊巷制,以封闭的街巷布局为前提。这种封闭性一旦被打破,按时启闭的栅栏自然形同虚设。皇帝责备步军统领衙门履职不力,但城市街巷走向开放却是大势所趋。同年六月,皇帝谕令再次指出“各处栅栏之设并不按时启闭,虽有若无,夜间铃铎无闻、更鼓不应”[10]的事实。嘉庆十八年(1813)九月明言栅栏启闭制度“近年积久废弛”[11],尽管二十一年(1816)三月仍在命令步军统领衙门“严饬看守兵役以时关锁”[12],实际上早已于事无补。

道光至光绪年间的实录十多次记载北京内外城栅栏之事,朝臣的奏折反复申明暮闭晨开的旧制,皇帝的谕令也强调及时修补、认真稽查,但君臣都已显得越发无可奈何。道光二年(1822)十月谕令要求“如有脱损,立即修补。毋得堆积泥秽,致滋糟朽”[13];十五年(1835)九月又说“其各处堆房栅栏,查有坍塌倾圯,一律修理”[14];十七年(1837)二月再提“夜间栅栏,务宜按时启闭,严诘匪徒”[15],恰恰从反面暴露了相当糟糕的实际状况。道光十八年(1838)九月的奏折更是直接表明,“巷口栅栏,堆积泥土,不能关闭。傍墙颓倒,可以通行”[16]。咸丰三年(1853)九月五城御史奏请“城门内外及大街添设栅栏”,朝廷已是“窒碍难行”[17]。同治元年(1862)正月,转为由本地居民自愿办理,“各住户绅富、军民人等,急公好义者居多。如欲自行修理,亦听其鸠工建立,共相保卫,以昭严肃。地方官弁,不得从中掣肘”[18]。这就意味着官方不仅撒手不管,而且有可能阻碍修理栅栏。四年(1865)八月发出一份修补内外城栅栏的谕令[19],却未见督促与落实。到光绪年间,一旦有人提出整修栅栏,皇帝只有“著斟酌情形,妥筹办理”[20]或“著步军统领衙门、五城御史会议具奏”[21]之类模棱两可的谕令。至于晚清推行新政之后,处在近代化探索阶段的北京,当然更不需要象征封闭的栅栏了。

《大清会典事例》记载栅栏管理制度

清朝先后纂修过康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪朝五部《大清会典》,记载各机构的法令条款与政事。前两部把事例附在法条之下,后三部则把事例(乾隆时称则例)另行编纂。成书最晚的光绪朝《大清会典事例》,在卷934著录了关于北京栅栏的管理情况[22]。

顺治元年(1644)确定,北京内外城大小街巷设立护门栅栏,损坏者交刑部治罪。雍正七年(1729),外城有栅栏440座,责令兵丁看守,按时启闭。乾隆年间是栅栏建设与维护事务比较频繁的阶段。乾隆四年(1739)规定,外城栅栏如有损坏,由守城军队报告步军统领,接着将公文转到工部,命令街道查勘评估,最后再派员修理。九年(1744)覆准,严禁内城以捐税形式在各旗分摊建造或维修栅栏的费用,一律照外城的方式办理。

外城的栅栏在乾隆年间已在逐渐减少,乾隆十五年(1750)查得,有29座栅栏由于两侧房屋倒塌而无法再修。乾隆二十三年(1758),责成五城三营修理外城栅栏,如果三年内倾坏,由原来办理此事的官员赔偿重修。二十四年(1759)勘定,外城有179座小巷栅栏“无裨实用,毋庸修葺”。二十九年(1764),令五城稽查外城栅栏,“栅顶仍钉木板,书写街道衚衕名色”,这是早在唐代幽州时期就采用的地名标志。三十年(1765)重申,由都察院会同步军统领衙门,每年年底奏报栅栏是否修理完整。前面所谈内阁大库档案中的嘉庆七年(1802)十二月都察院等衙門的奏折,就是在执行这项制度。到咸丰二年(1852),外城栅栏只剩下289座,远远少于雍正年间的440座。封闭的坊巷制终究要被开放的街巷制代替,清代皇家档案显示的北京栅栏的兴衰过程就是最真切的记录。

注释及参考文献:

[1]张伟仁.明清档案(313)[M].台北:联经出版事业公司,1995:B177483.

[2]清圣祖实录[M].北京:中华书局,2008:卷三十三,康熙九年四月丁酉.

[3] [4] [5]清高宗实录[M].北京:中华书局,2008:卷二十一,乾隆元年六月辛卯;卷八百十五,乾隆三十三年七月甲辰;卷八百三十,乾隆三十四年三月丙戌.

[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]清仁宗实录[M].北京:中华书局,2008:卷七十五,嘉庆五年十月癸亥;卷一百九十,嘉庆十二年十二月乙酉;卷二百二十,嘉庆十四年十二月戊子;卷二百四十三,嘉庆十六年五月壬辰;卷二百四十四,嘉庆十六年六月辛酉;卷二百七十五,嘉庆十八年九月己丑;卷三百十七,嘉庆二十一年三月戊申.

[13] [14] [15] [16]清宣宗实录[M].北京:中华书局,2008:卷四十三,道光二年十月己巳;卷二百七十一,道光十五年九月丙申;卷二百九十四,道光十七年二月乙丑;卷三百一十四,道光十八年九月癸卯.

[17]清文宗实录[M].北京:中华书局,2008:卷一百五,咸丰三年九月戊申.

[18] [19]清穆宗实录[M].北京:中华书局,2008:卷十五,同治元年正月壬辰;卷一百五十,同治四年八月丙申.

[20] [21]清德宗实录[M].北京:中华书局,2008:卷二百二十一,光绪十一年十二月丁丑;卷二百三十四,光绪十二年十一庚寅;卷二百七十五,光绪十五年十月戊戌.

[22](光绪)钦定大清会典事例[M].卷九百三十四,工部·桥道·栅栏.

作者单位:复旦大学历史系