基于全域旅游型浏阳市美丽乡村乡愁元素的挖掘

2019-07-29曾亦罗曾玉龙

曾亦罗 曾玉龙

摘 要 通过对湖南省浏阳市开展全域美丽乡村试点县(市)建设分析,提出了生态美丽乡村和乡愁经济的全域化整合发展思路,丰富了旅游市场和产品的多元化,保障生态新农村建设得到可持续的良性发展,围绕“全国先进、全省样板”目标,为全面推进美丽乡村示范建设抛砖引玉。

关键词 乡村振兴;全域旅游;美丽乡村;乡愁;挖掘

中图分类号: TU984 文献标识码:A

Abstract: Based on the analysis of the construction of pilot counties (cities) in Liuyang City, Hunan Province, this paper puts forward the idea of integrated development of ecologically beautiful countryside and nostalgic economy, enriches the diversification of tourism market and products, and guarantees the sustainable and sound development of new ecological countryside construction. With the aim of "national advanced and provincial model", this paper aims to promote the demonstration construction of beautiful countryside in an all-round way.

Keywords: rural revitalization; whole domain tourism; beautiful country; nostalgia; Excavate

2018 年9月26日中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,农业农村部潘利兵表示今年将通过开展休闲农业和乡村旅游升级行动,打造一批生态优、环境美、产业强、农民富、机制好的休闲农业和乡村旅游精品。全域旅游型美丽乡村作为一种全新发展模式,承载着浓浓“乡愁”,是我们儿时记忆中的村庄。由于国家尚未出台美丽乡村编制技术标准,在传统规划设计中乡愁元素并未引起重视,如何引导“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的规划编制,提升美丽乡村品位,留住乡愁,增强群众的幸福感和乡村的可持续发展,如何引导和服务好美丽乡村规划建设,是当前和今后一段时期的重要研究课题。

1 全域旅游型美丽乡村的意义

全域旅游是全面贯彻落实党中央“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的战略载体,是我国经济发展到一个阶段以后的必然趋势,传统的景点旅游模式已不能满足现代大旅游发展需要,要求以旅游资源为优势的区域整合优化各种要素,以战略思维谋划全域旅游,从景点开发模式转变为全域旅游模式,全面覆盖一二三产业,尝试“旅游+”促进旅游与其他产业融合,实现“全景”“全时”“全民”“全业”的内涵式发展。释放旅游综合功能,推动全域经济的提升,发挥稳增长、调结构、促就业、减贫困、惠民生的重要作用。实现从小旅游到大旅游的转变,由低品质旅游向高品质旅游的转变,发展全域旅游的战略意义已超越旅游本身。

2 浏阳市全域旅游型美丽乡村发展现状

2.1 区位分析

浏阳市位于湖南省东部偏北,总面积为5007KM2。下辖4个街道办事处、27个镇、1个乡。处于长沙、株洲、湘潭三市“金三角”地带,东与江西铜鼓、万载、宜春为邻,南与江西萍乡、湖南醴陵、株洲接壤,西靠长沙,北连平江。浏阳市公路四通八达,是连接东西、贯通南北的战略要地。境内高速里程达227公里,湖南省县(市)第一。

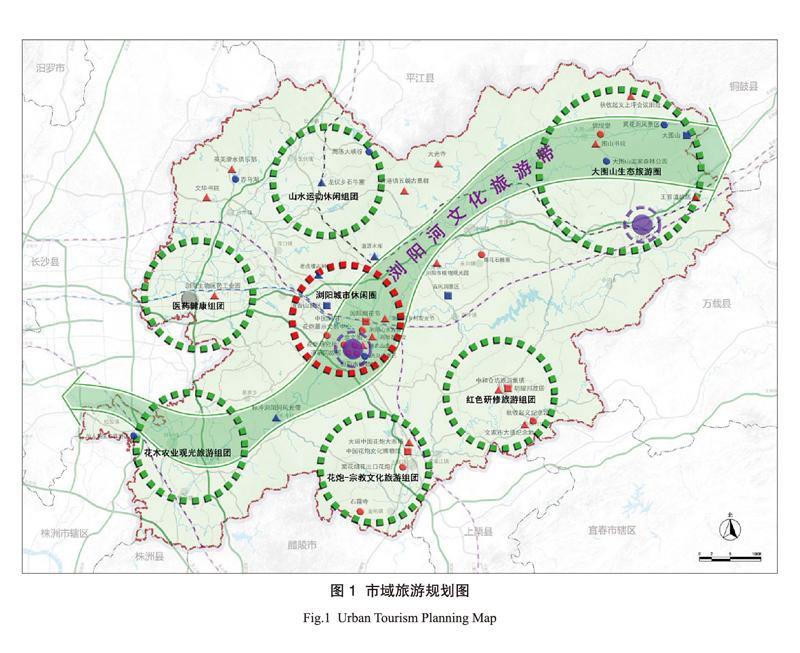

根据《浏阳市全域美丽乡村建设三年行动计划》和《浏阳市旅游发展总体规划(2018-2030)》做好美丽乡村建设顶层设计,确定“以城区为枢纽,以浏阳河为主轴,以大围山生态旅游板块和胡耀邦故里-秋收起义纪念园红色板块为双核的新格局”,打响“一河诗画,满城烟花”全域旅游新口号,统筹重要旅游资源,形成“一带两圈五组团”的旅游发展格局(图1)。

2.2 旅游资源

浏阳市旅游资源主要包括山水等自然资源,红色革命、宗教建筑、民俗文化等历史文化资源,花炮生产、苗木种植、医药制造、菊花石雕刻等产业资源。全市共有国家级非物质文化遗产3项,长沙市级非物质文化遗产6项,浏阳市(县)级非物质文化遗产35项,共有旅游景区40个,其中大围山国家森林公园、胡耀邦故居等A级景区13家。

2.3 美丽乡村旅游发展状况

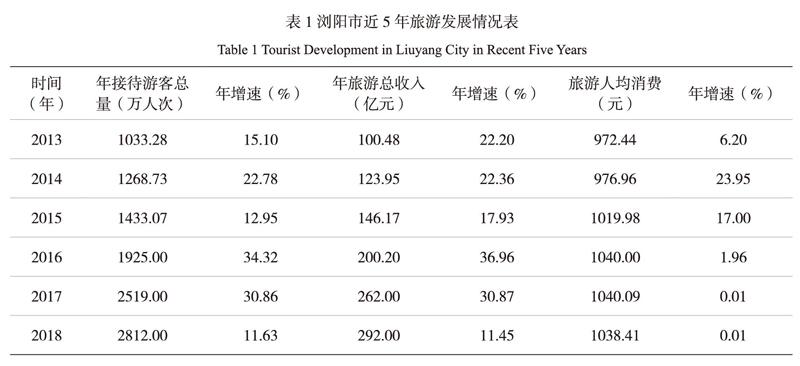

启动“全域美丽乡村建设三年行动计划”以来,三年内建设300个示范“幸福屋场”、100个示范村、10个示范乡镇、10条精品线路、20个示范片,按照布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美的“五美”乡村格局,基本实现美丽乡村全域覆盖,旅游开发实现从“点”、“线”到“面”、“体”的飞跃,旅游发展增长快速,成绩喜人(表1)。

资料来源:浏阳市国民经济与社会发展统计公报。

3 全域旅游型美丽乡村乡愁元素的挖掘

“乡愁”是一种我们对民族和地方传统文化的深深的依恋感,是埋藏在我們深层心理结构中的一种文化归属感和认同感,是我们实现“中国梦”的根基。“乡愁”是一种记忆,“乡愁”是一种情感,美丽乡村旅游品牌的塑造,来源于特色“乡愁”的挖掘。

3.1 美丽乡村乡愁挖掘的原则

美丽乡村乡愁的挖掘原则要尊重历史、尊重原貌、尊重自然、尊重个性。历史文化和乡风乡俗尽量反映史实真象及场景。要始终对自然怀有深深的敬意,不破坏山形走势、古道古路、古桥古树和古建筑。其次是要遵循做足“乡味”,体现“乡土”。注重融入文化元素,深度挖掘地方特色、历史传承、人文要素及非物质文化保护遗产,最大限度凸显各自的文化特质、乡韵乡情,使其成为表征城市文化精神个性化的符号。让游客在乡村找到“乡愁”“乡情”“乡音”、“乡文”、 “乡俗”、 “乡景”(图2)。

3.2 乡愁元素是全域旅游吸引力的灵魂

乡愁元素是乡村旅游的魅力所在,通过对全市非物质文化遗产和物质文化遗产等调查走访,坚持“保护为主、抢救第一,合理利用、传承发展”的方针,突出挖掘文化内涵。通过整合提炼出红色文化、客家文化、屋场文化、宗教文化和民俗文化乡愁元素。

3.2.1 红色文化

浏阳是“用热血唤醒民众”的革命圣地。以谭嗣同、毛泽东、胡耀邦等为代表的众多的革命志士在追寻自己的梦想,在浏阳留下了光辉的足迹,形成了秋收起义文家市会师旧址、锦绶堂湖南省苏维埃政府旧址、胡耀邦故居等大批革命遗址。新中国成立后被认定的革命烈士达2万人;1955年被授衔的浏阳籍将军有30位,故浏阳又有“将军之乡”之美誉。激情逐梦圣地代表着浏阳光辉的红色历史和浏阳人“自强不息,敢为人先”的创新精神。

3.2.2 客家文化

客家文化是指客家人共同创造的物质文化与精神文化的总和,包括语言、戏剧、音乐、舞蹈、工艺、民俗、建筑、饮食等方面(图3)。客家人的历史是汉民族形成历史的缩影,既继承了古代正统汉族文化,又融合了南方土著文化。西晋永嘉之乱时,为避战祸而大量南迁到闽粤赣之后形成了自己独特的语言和风俗。明末清初从江西迁入了大量的客家人,主要分布于东区、北区的20多个乡镇,人口大约20万。客家人在此繁衍生息三百余年,但客家风情比较浓厚的仅剩小河、张坊两地,客家文化处于边缘地位,消失同化现象严重,面临危机,亟待保护。

3.2.3屋场文化

屋场建设是浏阳个性化乡愁元素的重要表现形式。屋场是较长时间形成的村民聚居自然村落,十几户上百户不等,村民彼此相熟,本是大家生活和情感的归属之地。通过村民空余房屋、闲置老屋、老祠堂等建设农家书屋、农民课堂、百姓舞台、青少年活动中心、党员活动室、志愿者服务站等文化活动场所,创建以环境美、人文美、民风美为内涵的“幸福屋场”400多个,实现“一乡一品”、“一村一韵”。

3.2.4 宗教文化

浏阳宗教古迹甚多,兴华、石霜、大光、宝盖四寺为境内著名的佛教四大祖庭。其中,石霜寺位于金刚镇霜华山下(图4),为唐宰相裴休监建,距今已有1100多年历史,为日本佛教临济宗和中严宗祖庭,蜚声海外。道吾山兴华禅寺始建于唐仁宗大和年间,1958年修建水库被拆,现已部分重建。除佛教外,浏阳还拥有多处道观、地方神庙等其他宗教场所,民间宗教文化浓厚。

3.2.5民俗文化

浏阳市民俗文化资源非常丰富。“吴风楚韵古边城”文家市镇的牛马会已有几百年历史,长盛不衰。浏阳花炮制作工艺、菊花石雕刻工艺被列为国家级非物质文化遗产,浏阳文庙祭孔古乐被列为湖南省级非物质文化保护遗产,浏阳皮影、浏阳客家山歌、浏阳江氏正骨术、浏阳河酒制作工艺等被列入长沙市级非物质文化遗产,浏阳北乡夜歌、浏阳西乡锣鼓、浏阳夏布工艺、浏阳花鼓戏、浏阳八月庙会等28项民间习俗、音乐、工艺、舞蹈等被列为浏阳市(县)级非物质文化保护遗产。明确村庄历史文化和特色风貌保护区的范围和保护措施,加强村庄传统风貌格局、历史环境要素的保护利用,建立历史遗存保护名录,加强对非物质文化遗产的保护和传承。

4 基于乡愁元素的全域旅游型美丽乡村规划思路

乡愁元素不仅是一种民众瞩目的文化现象,其根本原因就在于这些“热潮”以一首诗、一条家训、一个屋场或者一道美食为载体,唤起的是人民普遍的乡愁情绪,丰富旅游市场和产品的多元化。

4.1 突出发展理念,实施美丽乡村旅游战略

全域旅游理念融入经济社会发展全局,改革规划体制,推进多规合一。实现美丽乡村建设规划与经济社会发展规划、农业和旅游业发展规划、文化特色产业多规合一,协调开发与保护,兼顾生态效益、社会效益和经济效益。把红色文化、客家文化、屋场文化、宗教文化和民俗文化等乡愁元素、优势资源渗透乡村旅游的发展战略,以科学规划指引美丽乡村建设,推进“旅游+”与“+旅游”战略,全业态融合,实现旅游与一二三产业融合发展,由乡愁元素到乡愁经济的提升,并将环境保护、旅游组织、就业机会、休闲行为、生活质量作为政府政策干预的考量。

4.2 融入社会文化因素,注重文化融合美丽乡村

“乡愁”是精神文化层面的情感代码,是正在失去的深层次的优秀文化传统,要保护好这份珍贵的记忆,必须始终坚持让“乡愁”带着社会、文化因素融入规划的“底线”,为红色文化、客家文化、屋场文化、宗教文化和民俗文化旅游产品的发展提供了丰富的 “文化符号”(图5)。挖掘文化特色、寻求文化融合点、彰显文化元素,打造“美丽松山”“水韵苏故”“童话湾里”“诗话中州”等品牌,发挥文化对引领风尚、教育人民、推动发展、促进和谐的作用,丰富和提升“美丽乡村”内涵,让“美丽乡村”更具魅力。

4.3 保护“三河三山”,打造生态宜居美丽乡村

贯彻两型发展的理念,重视大围山地质公园、国家级森林公园的资源禀赋,遵循自然之态,还原农村之美,坚持原真性保护、原住式开发、原特色利用,注意乡土味道,呵护生态环境,保护浏阳河、捞刀河、南川河流域以及大围山、连云山、九岭山生态要素,望得见山,看得见水,保留田园原始风貌,留住田园乡愁;尽力让生态文明、文化传承与乡村旅游结伴而行,体现了对传统乡愁文化的保护,形成具有浏阳生态特色的旅游经济发展模式,并先后荣获“中国十佳生态文明城市”“中国生态魅力市”“全国休闲农业与乡村旅游示范县”等称号,走出一条符合浏阳的可持续旅游发展之路。

4.4 塑造品牌标签,衍生美丽乡村“乡愁” 经济

浏阳与周边地区普遍存在着竞争与合作,旅游发展要实现突围,在竞争中寻找差异、在差异上寻求合作。突出生态山水、花炮之乡、漂流之乡、蒸菜之乡、将军之乡、菊花石之乡、花木产业等资源特质,塑造“美丽乡愁”印记品牌标签,其中长沙市浏水蒸香餐饮管理有限公司(图6),自2013年创办以来,坚持美味、营养、健康的原则,秉承“做传统蒸菜、创贴心服务、建优质品牌”的理念,致力传承浏阳菜特有的制作技艺,弘扬浏阳蒸菜独特美食文化,已衍生成集蒸菜原料加工、产品研发、技术培训、蒸菜餐饮项目策划、餐飲企业管理加盟的专业机构,发展35家直营店,连锁加盟60多家,致力于将传统浏阳蒸菜带给全球各地的消费者,精心打造让消费者放心的蒸菜餐饮文化企业,是衍生美丽乡村“乡愁” 经济典范。据统计浏阳蒸菜年销售突破80多亿元。

5 结语

随着全域美丽乡村建设行动强力推进,浏阳市已被评为全国美丽乡村示范县和全国全域旅游示范县。《2018年湖南县域旅游经济增长质量报告》旅游资源环境浏阳排名第一,综合指数、经济增长率排名位列第二,为县域经济高质量发展点燃新引擎、催生新动力。美丽乡村正从涂脂抹粉向造福农民转变,从关注物质层面的建设、美化向提升村庄发展转变愈来愈关注农村产业发展、挖掘乡愁元素、休闲文化体验等多方面内容。记住乡愁是全域旅游的历史责任,“望得见山,看的见水,记得住乡愁”这种充满诗意的表达引起了全社会广泛共鸣,记住乡愁留住根,让人们记得住那美丽的家乡,时常念起那家乡,有着浓浓的乡愁,有着满满的幸福感。

参考文献/References

[1] 曾玉龙.基于物联网技术的柏加镇智慧城镇研究[J]小城镇建设,2013,(08) .

[2] 李霞.全域旅游时代的乡村旅游规划升级[J]. 旅游研究,2016.

[3] 郭海龙.从南京江宁“五朵金花”看乡村旅游发展[J].安徽农业科学,2013,(13).

[4] 曾玉龙,刘斌.社会主义新农村规划建设信息资源整合中的相关GIS技术[J]测绘与空间地理信息,2008,(03).

[5] 浏阳市旅游发展总体规划[D] 浏阳市人民政府, 2018.