展演民族志:走向剧场实践的另类空间

2019-07-29陈建军

陈建军

展演民族志的出现主要来自以下两种现象的相互作用:一是20世纪六七十年代以来“展演研究”(Performance Studies)这一新兴学科的蓬勃发展,一是人类学领域对民族志田野调查和书写的反思。

展演研究与理查·谢克纳(Richard Schechner)所说的戏剧人类学化、人类学戏剧化的戏剧主张有着紧密的关联,“正如戏剧在将自身人类学化,人类学也在被戏剧化。这种汇聚对各种各样的交流来讲是一次历史的机缘”①。“戏剧人类学化”的基本诉求是突破西方现代以来的艺术自律的观念,将戏剧从镜框式的舞台中解放出来,融入到日常生活中去,使其成为与仪式、游戏以及各种社会实践相类同的人类活动;“人类学戏剧化”则强调用戏剧的模式去阐释人类微观的日常交际和宏观的社会进展等境遇,认为人类的社会实践绝大部分都可以被视为是戏剧性的。这两种主张的互动导致了包含仪式、游戏、审美表演、社会活动、大众参与等的展演研究的勃兴。显然,与戏剧人类学、剧场人类学等学科相比,展演研究强调其中蕴含的突出的行动主义品格。谢克纳在《展演研究导论》(Performance Studies: An Introduction)中指出:“展演是一种行动。作为学科,展演研究非常严肃地将行动分为以下四个方面:首先,行动是展演的‘研究对象’……其次,艺术实践是展演研究计划中很重要的一部分……第三,借鉴于人类学田野工作的‘参与式观察’受到高度重视,并得到了新的应用……这意味着社会环境所包括的知识本身并不是固定的,而是从属于不断测试和修正的‘排练过程’;第四,展演研究积极参与社会实践并发出自己的声音。”②

与展演研究的勃兴相呼应,拉比诺(Paul Rabinow)《摩洛哥田野作业反思》(Reflections on Fieldwork in Morocco)一书的出版使民族志书写进入了一个反思和探索的新阶段。传统的马林诺夫斯基所确定的科学的、实证主义的田野调查和民族志书写范式受到质疑和批评,各种各样的民族志书写实验和新形态纷纷走上前台。“民族志在各个方面都变得更开放。它在文体和风格上更开放,对话体受到青睐,修辞具有了正当的地位。”③民族志田野调查中人类学家的身份及其与报告人、研究对象的互动等问题也成为需要加以审视的重要内容。

应该说,展演研究本来就与“戏剧人类学化”和“人类学戏剧化”两种知识话语关系密切,民族志田野调查和书写的新态势进一步推动了展演研究与民族志的结合。民族志的研究对象聚焦于各种展演,民族志研究过程本身也往往被当作一种展演来看待。展演研究对身体在场和创造性的注重及其凸显出来的行动主义品格也就成为了展演民族志的重要标志。

一、从剧场实践到展演诗学

20世纪以来欧、美先锋艺术开展了对艺术与生活关系的新探索,展演研究的创立者之一谢克纳深度参与其中。他在20世纪60年代倡导并践行的“环境戏剧”(Environmental Theatre)理念,通过民主式的剧团组织、环境布置、观众参与设计等手段,极力将戏剧活动践行为“一整套相关联的交际”④。在谢克纳环境戏剧的训练和现场表演中,表演者与各种环境元素的活生生的、即时的交流成为了剧场艺术的核心内容。谢克纳的环境戏剧理论高度质疑了亚里士多德以来西方戏剧主流传统秉持的戏剧模仿现实生活的观念,认为亚里士多德虽然改造了柏拉图诗学,倡导艺术模仿的创造性,但其戏剧/现实的二元对立立场必然蕴含着戏剧相比于现实是流而非源的艺术观念。通过将戏剧与仪式、游戏等活动关联起来,谢克纳赋予了包括戏剧在内的各种展演活动以全新的诗学性质,认为这些活动具有将时空以及其中的人、事、物进行转移或转化(transformation)的功能,比如在展演活动中自然时空向各种文化场所的转化,表演者和观众所经历的存在/意识的转化等。

谢克纳的环境戏剧实验特别重视工作坊—排练这一阶段。与传统戏剧将排练仅仅实践为通过演员扮演把现成剧本加以具身化不同,谢克纳将排练实践为一个充溢着创造力的场所:表演者与既有的脚本、其他的表演者、表演空间、观众等元素展开博弈,将其打乱、分解、重新拼装,并注入新的能量。在这一过程中,表演者进入到“非我”“非非我”的阈限空间。谢克纳指出:“展演发生在展演者之间的‘非我—非非我’:展演者与文本之间的‘非我—非非我’,展演者、文本和环境之间的‘非我—非非我’,展演者、文本、环境和观众之间的‘非我—非非我’。‘居间’的领域越大,展演就越有力。”⑤工作坊—排练的过程其实就是一个尝试各种不同可能性的过程,它直接引发了谢克纳后来提出的“行为重构”(restored behavior)理论。

谢克纳所说的行为重构,指的是组织过的事件、有脚本的动作、众所周知的文本、有总谱的运动等,内涵丰富而复杂。“行为重构如同电影导演处理一段胶卷那样,是活生生的。这些胶卷般的行为片段可以被重新组合、重新设定;它们独立于产生它们的(社会、心理、技术上的)因果体系。它们有自己的生命。行为开始时的‘真相’或‘源头’可能已经失去,被忽视或被否定掉了——即使这个真相或源头明显受到尊崇或奉行。行为片段如何产生,如何被发现、发展,可能已经无法知道,或被隐瞒起来,被精心编制,被神话化,被传统扭曲。尽管行为片段本身不是过程,而只是事件、物件、‘素材’,但是它开创了一个过程,或者被排练用于形成一个新的过程、一个展演。”⑥结合谢克纳其他的论述,我们可以将行为重构的意旨概括如下:首先,行为重构如同电影胶片一样,独立于上下文和具体情境,可以被重新组织和设定;其次,行为重构本身不是过程,但它发源于工作坊—排练的过程,开启了理解戏剧的新的可能性;再次,行为重构与展示这些行为的表演者是分离的,因此表演者可以通过接触、发掘、记忆甚至重新发明将这些行为再次展示出来,在这个过程中,表演者或者被这些行为裹挟,或者与这些行为分离;最后,行为重构具有象征性和自反性,可以通过解码来获知其意义。谢克纳的行为重构理论确立了展演作为人类基本活动的地位,它不是从属性的、派生的,而是人类存在的基本状态。人类无时无刻不在展演中,无时无刻不在存在和/或意识的转化中。“总之,所有的客观存在都是存在,所有的存在都在行动中,凡是自我指涉的行动就是展演。”⑦对于谢克纳而言,行为重构发生在工作坊—排练过程中,而工作坊—排练很多时候处于阈限状态,这是不容忽视的展演创造性的根源。

“阈限”(liminality)概念来自范热内普(Arnold van Gennep)的边缘礼仪理论⑧,特纳(Victor Turner)对这一概念做了发挥。特纳用“阈限”(或译为“中介性”)来指称任何外部的情况或处于日常生活边缘的情况。他认为:“阈限和阈限人(‘门槛之处的人’)的特征不可能是清晰的,因为这种情况和这些人会从类别(即正常情况下在文化空间里为状况和位置进行定位的类别)的网状结构中躲避或逃逸出去。阈限的实体既不在这里,也不在那里,他们在法律、习俗、传统和典礼所指定和安排的那些位置之间的地方。作为这样的一种存在,他们不清晰、不确定的特点被多种多样的象征手段在众多的社会活动中表现出来。在这些社会活动里,社会和文化上的转化都会经过仪式化的处理。所以,阈限常常是与死亡、受孕、隐形、黑暗、双性恋、旷野、日食或月食联系在一起的。”⑨阈限充溢着日常生活所不具备的创造性,“创造性的想象力被认为‘具有创造性’是因为它具有创造概念或概念体系的能力,而这些概念或体系可能在感官中并没有对应之物(尽管它们有时在现实中还可能有一些对应物)。此外,它还激发了一些非常规观念的产生……这正是中介性在混沌晦暗中所具有的创造性,它完全控制了生活的最基本的形式”⑩。在阈限或中介状态下,某种非常态的社会共同体便有可能形成。在这样的共同体中,人们最初的身份和地位的标志与印记都已荡然无存,进入到没有差别的、平等的、直接的、非理性的以及注重神、人关系的社会状态之中。

将行为重构与阈限理论相结合,凸显了谢克纳对行为重构也即展演创造性的强调,因为在阈限状态下人们能够逃逸日常生活中的种种规范和限制,能够自由地去尝试种种新的可能性,这是一个面向未来的开放的过程。由此,展演作为行为重构通常不是对先前行为的重复,而总是会在新的选择和设定中创造出新的行为方式。

特纳受邀参加过谢克纳的工作坊—排练,并对其排练方式和理念产生了浓厚的兴趣。在行为重构的过程中,表演者进行着从“非我”到“非非我”的创造性转化的展演,特纳就此提出展演是“创造,而不是伪造”⑪的主张。特纳在谢克纳的表演的创造性中找到了应用于人类学教学的可能和价值。比如,“角色随着演员一同成长,这的确是通过有时可能包含了自我启示的痛苦瞬间的排练过程‘创造’出来的。这样一种方法尤其适合于人类学教学,因为‘模仿的’方法只会对熟悉的材料有用(西方的行为模式),而‘诗学的’方法由于能在其中重新创造行为,所以就可能去处理不熟悉的材料”⑫。也就是说,在表演中角色与表演者能在对立中相互激发、相互博弈,一方面文本或讲述中的人类学故事可以被重建,并在对话的过程中得到新的理解和诠释;另一方面表演者本身通过走入角色的方式反观自我固有的先在视野,从而开启进入他者世界的大门,获得新的具身认知。

与谢克纳、特纳的展演诗学不同,巴特勒(Judith Butler)的展演性理论探讨了社会身份的建构问题,其中重要的基础性概念“述行”(performative)来自奥斯汀(J.L.Austin)。奥斯汀认为,言语可以产生述行效果,这包括劝说、娱乐、警醒观众等产生现实结果的言语,也包括发誓、下断言、赌咒、威胁、感谢等这类内含动作性的言语。他甚至认为所有的言语都是述行的,都在创造一个世界而非描述一个世界。在这里,他把文学语言排除在其言语行为理论之外,因为他认为文学语言是派生的或者说寄生性的。费什(Stanley Fish)、费尔曼(Shoshana Felman)、德里达(Jacques Derrida)等理论家接受了奥斯汀的言语行为理论,但解构了其中的真实言语和虚构言语的区分,反而认为寄生性才是言语真正的存在状态。德里达用“可重复性”(iterability)概念来描述言语的存在状态,可重复性意味着任何标记(mark)都不是源头而总是派生的,并且标记在实际交流过程中总是处于缺位的状态,它也同时表明了交流的不可交流性,也就是说,误解实际上是交流过程常见的属性。德里达对言语派生性及其误解的不可避免性的强调,意味着统一所指的不可能性,这是对传统形而上学叙事的一种抗拒。包括巴特勒在内的女性主义理论家接续了解构主义的这一思想脉络,将展演性用于观察和讨论社会身份的建构问题。巴特勒认为性别是文化建构而非自然事实,它是通过特定姿势和动作的“重复性”(citationality)展演生产出来的,比如男子汉或者女性气质就是在一整套的社会规约中养成的,穿什么样的衣服、玩什么样的玩具、从事什么样的运动、培养什么样的爱好等等,都是日积月累重复的结果,最后造就我们文化中约定俗成的男孩或女孩概念。这个展演过程一方面是对个体进行规训的过程,另一方面个体在重复性展演和引用中也可能由于偏差乃至主动性颠覆而进行着新的选择。越到晚近,巴特勒越倾向于探讨展演性后一方面的可能性。“对巴特勒来说,至关紧要的是对程序的政治抵抗,这种程序宣告被规范排斥在外的人所过的是一种不可能的生活。因此,在巴特勒这里,展演性既是规范化的力量也是抵抗这种规范的力量。”⑬

谢克纳、特纳展演诗学在剧场实践中发掘出展演的创造力,巴特勒的展演性理论则洞悉到社会身份建构中重复性展演所内蕴的抵抗力量,至于康科古德(Dwight Conquergood)的展演理论则兼具这两个向度,既挖掘边缘群体身体展演所具有的反抗宰制的能量,同时也倡导通过剧场性实践介入到这种抵抗中去。康科古德倡导一种以身体为中心的“能动”(kinesis)的展演范式,他说:“特纳对展演创造性的重要贡献在于将重心更多地转向后结构主义,转向了政治的展演所创设的舞台,展演在这里被当作了能动论,当作了运动、移动、流动、波动,这是一些跨越疆界、给封闭制造麻烦的无休止的能量。”⑭康科古德在这里进一步凸显了展演的伦理和政治的维度与意蕴。一方面,展演作为具身行为是对西方现代以来以语言为中心的霸权的反抗和颠覆;另一方面,展演作为社会行为对弱势群体来说是一种方便的、唾手可得的“偷猎战术”,即通过身体的戏仿,他们在表面的顺服下暗藏着丰富的潜台词,这种潜台词能够在群体内部方便地交流,主人们对此却一无所知。康科古德用“僭越”(transgression)来代替“超越”(transcendence),赋予展演以干预现实的力量。

康科古德对以格尔茨(Clifford Geertz)为代表的“文化作为文本”和“田野调查作为阅读”的民族志研究方法进行了批评,因为“文本的范式对构成富含意义的人类互动的非言语维度和身体动势,即巴赫金所说的充满意义的身体,不是一个敏感的显示仪”⑮。不仅如此,在康科古德看来,文本的范式实际上对非言语和身体构成了知识的暴力,将他们挤压掉。读与写是中产阶级和知识分子所熟习的操作方式,对其他人群特别是边缘群体来说,文本常常是难以接近的,甚至是带有威胁性的,他们习惯于非言语的沟通。因此,长期以来殖民主义者习惯于将这些边缘的群体当作沉默的大多数。康科古德认为,土著总是会通过模仿白人统治者的方式来消解和抵抗殖民者的权力。这种模仿和跨越不仅仅是这些土著的生存策略,到了20世纪下半期,这已经成为他所在的美国乃至全世界大部分居民目前所处的境况。随着殖民的扩展以及更晚近全球化的扩展,各个国家、地区、群体都处于日益深入的相互影响中,人群也都处于大规模的社会流动之中。这种变迁让大部分的群体和个体在身份上处于悬置的状态,在相互激荡的文化的裹挟中需要不断地做出调适和定位。因此,康科古德质疑经典民族志所预设的模式化、连续性、一致、整一的范式,认为身份和文化应当是建构性的、关系性的,处于不断的展演中。

从文本到身体在场以及跨越边界的生存策略的扩展,不仅挑战了民族志原有的研究对象和研究方法,而且赋予了民族志以伦理和政治的行动主义品格。在此基础上,康科古德大力倡导展演研究的“3A”原则,即“艺术技巧”(artistry)、“分析”(analysis)、“行动主义”(activism)和“3C”原则,即“创意”(creativity)、“批判”(critique)、“公民权”(citizenship),这些成为展演研究寻求社会正义所采取的抗争行动的有效路径⑯。具体而言,康科古德所说的艺术技巧/创意指的是艺术作品的创作、具身认知、做中学等内容;分析/批判指的是艺术或文化的阐释、批判性反思,在展演中思考,以展演为棱镜来烛照人类交流过程中的创造性、合作等等;行动主义/公民权则指的是以社区为中心的行动,从象牙塔走向“十字街头”。康科古德的这一倡导和践行使其成为展演研究范式的核心内容之一。

二、对话与伦理的立场

“民族志”(ethnography)或译为“人种志”,在过去的两个世纪里逐渐兴起并被广泛运用,它“长期以来被奉为一种方法、一种理论取向,甚至是人类学内的一种哲学范式,最近(基本上被作为一种有用的方法论)推广到文化研究、文学理论、民俗学、女性研究、社会学、文化地理学和社会心理学的研究中来……(它)有一个核心假设,即通过与人们(某人自己或他人)在日常生活中进行亲密的和相对长期的互动,相比采用其他任何方法,民族志学者们都能更好地理解他们的研究对象的信仰、动机和行为”⑰。在此基础上,民族志与展演研究的结合将“展演研究的田野工作定位于布莱希特式的间离距离,在同情式参与的同时进行批评、反讽和个人化的评论。以这种积极的方式,田野调查成为一种展演”⑱。这里所说的布莱希特式的“间离距离”包括两方面的含义:一是表明田野调查中的互动总是关涉民族志学者个人视角的一种实践,这方面的内容需要得到有意识地呈现和审视;二是展演研究的田野工作与人类学的纯粹研究完全不同,它涉及政治和教育方面的意图。因此,与人类学之外的其他领域将民族志纯粹作为一种方法加以应用不同,展演研究中的民族志既是一种方法,也是一种理论取向和教育学,同时还是一种艺术实践。

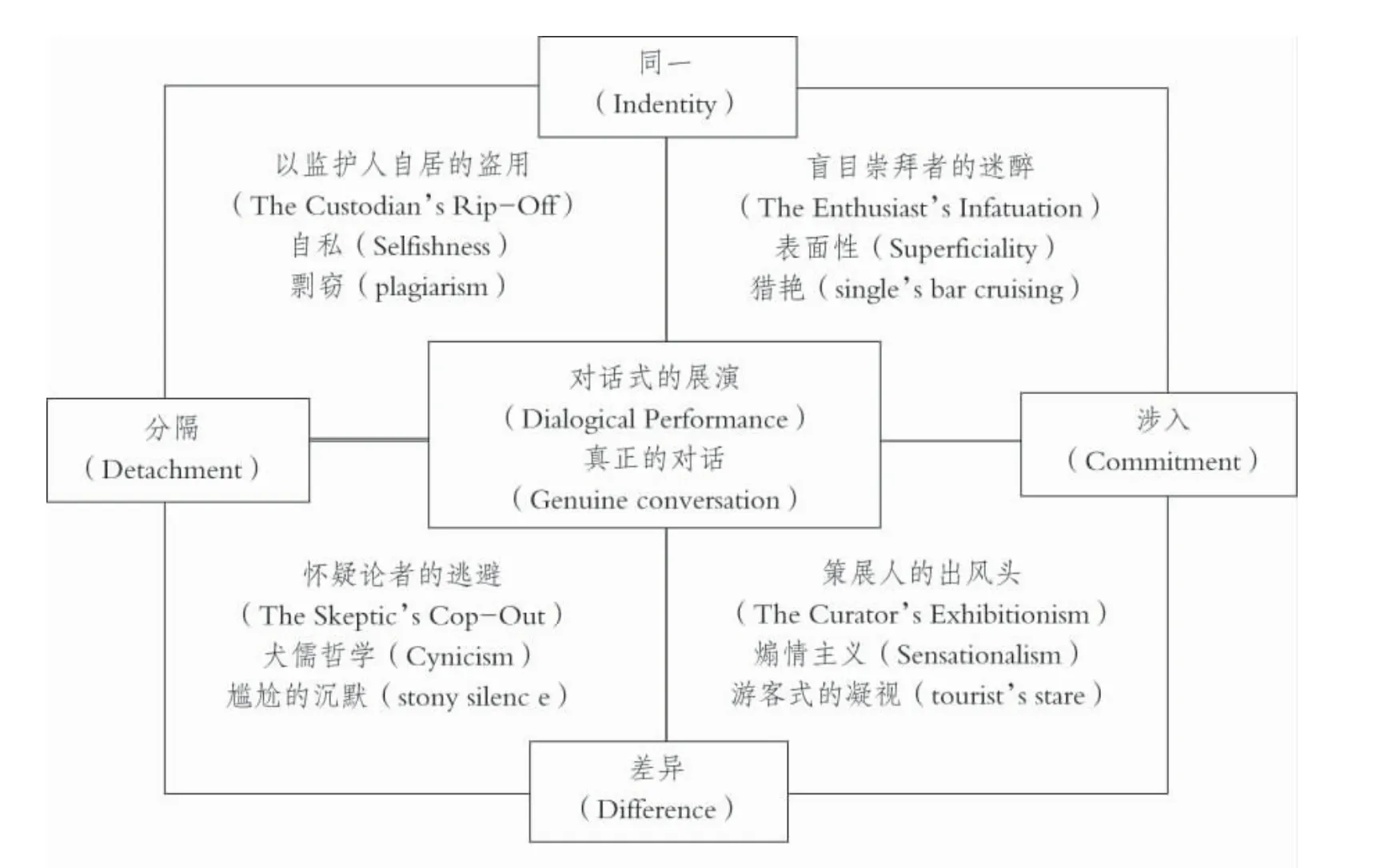

康科古德倡导一种“对话式的展演”(dialogical performance)民族志。以同一/差异、涉入/分隔两对概念为坐标轴,康科古德将民族志分为四个类别:以监护人自居的盗用、盲目崇拜者的迷醉、怀疑论者的逃避、策展人的出风头。他对这四种做法进行了必要的界定和描述:(一)“以监护人自居的盗用”处于同一、分隔的坐标中,私自挪用民族志对象的文化资源,丝毫不顾忌这种挪用对当地所造成的伤害;(二)“盲目崇拜者的迷醉”处于同一、涉入的坐标中,肤浅地到处贴标签,将真正的差异完全给抹去了;(三)“怀疑论者的逃避”处于差异、分隔的坐标中,认为不同的文化之间是无法沟通的;(四)“策展人的出风头”处于差异、涉入的坐标中,只是在展示游客式的一瞥所带来的惊异。康科古德倡导的对话式的民族志展演,居于这四个方块中间,在同一、差异和涉入、分隔的矛盾中达到张力的平衡。以同一和差异为例,好的民族志学者一方面要充分尊重他者文化,另一方面要以此来质疑和挑战对自我文化的认知,这样就能在保持充分自我意识的情况下达到共生共荣。通过将自我和他者拢到一块,给予互相质疑、争论和挑战的机缘,由此民族志作者才能够“同其他群体和文化进行亲密交谈”⑲。

为了强调民族志学者的亲力亲为的身体在场以及获得的即时体会,康科古德在晚年提出了另一重要概念“协同展演”(co-performance),也就是说,民族志学者如果要想真正弄懂一定人群的所作所为,就需要转换田野作业的方式,即由“田野作业作为阅读”转向现场参与,“在交流过程中来‘做’民族志:一起说、听、做”⑳。康科古德的人类学实践聚焦于边缘群体,如黑帮分子、移民群体、难民等,他们都处于都市或者地区的边缘地带,为了能够同这些群体进行“亲密交谈”,他总是想方设法将自己置身于这些群体之中。在研究芝加哥南部黑帮分子期间,他搬到了黑帮分子聚集的街区住了一年多的时间。在芝加哥进行萨满调查过程中,他成为了一个坚定的萨满信仰者,身体不舒服的时候还按照萨满教信徒的规矩请萨满为自己做法事禳解。他以这样的行为深度践行其对话式的民族志展演的田野调查方法。

索伊妮·麦迪逊(Soyini D.Madison)接续康科古德的展演理论,持续探讨展演民族志的对话和伦理立场问题。在一次麦迪逊参加的年度纪录电影节上,放映了一部呈现西非加纳国女性生活状况的影片,影片讲述了一个父亲欲强迫其女儿接受割礼的故事,展示了女儿的恐惧、无助和绝望,最终逃到一个美国人开设的难民营里才躲过此劫。作为一个对加纳的女权主义运动开展过多年民族志田野调查的学者,麦迪逊对影片所呈现出来的加纳国内对于各种女性权利保护和抗争运动的忽视感到震惊,同时也促使她思考民族志学者田野调查的伦理立场问题。她认为民族志学者的立场“很关键,因为这迫使研究者承认自己带有权力、特权和偏见,就如同我们所否定的环绕着研究对象的权力结构一样”㉑。因此,展演民族志学者必须彻底抛弃早期民族志研究中的实证主义态度,根除自我中心的自恋做法,将自己置身于未知的甚至带有危险的田野调查的互动当中。“做田野调查是一种个体经历。我们的直觉、感觉、情绪,即华莱士·培根(Wallace Bacon)笼统说的‘体会’(felt-sensing),被紧密地编织进入这个过程之中,并成为其中不可分割的部分。通过所面临的犯错的风险,我们引入了责任伦理。”㉒索伊妮认为,民族志学者的立场是与他者对话息息相关的,正是因为对话的需要才使得考量民族志学者自身的立场成为必要。与他者对话使得民族志田野调查成为一个开放的过程,这种对话也能够帮助民族志学者成就最完全意义上的自我。麦迪逊曾经将自己在加纳的民族志田野调查资料编写成一个为演出准备的脚本,包括三个部分的内容:人权和文化习俗、全球化与贫困、立场和人类学凝视。第一部分内容呈现人权主义者与传统的捍卫者针对将女性送到寺庙赎罪这一现象所作的态度展示和相互辩诘;第二部分内容将各个不同地区的女性赎罪者的不同遭际与全球化以及贫困这一更大的经济、政治环境关联起来;第三部分内容讨论作为中介的民族志学者与所呈现事实的复杂关系。可以看到,麦迪逊把民族志田野调查中的不同群体的对话以及作为民族志学者与研究对象之间的对话都写入了脚本中,并且民族志学者自身的立场也在脚本中被作为对象加以呈现和审视。

与康科古德等人主要探讨与他者打交道过程中的具身经验不同,展演民族志的亚类型“展演(自我)民族志”(Performance Autoethnography)直接聚焦于个人的体验过程或者说个人的经历本身,正如布莱恩特·基思·亚历山大(Bryant Keith Alexander)所说:“尽管展演民族志向来被看作是关于文化上的他者的展演以及基于向外开展的民族志实践,但它同样反映了一个向内开展的民族志实践,即表演者以活生生的经验和自我生活史作为文化基点,比如说自我民族志。”㉓邓津(Norman K.Denzin,又译“邓金”)所倡导的展演(自我)民族志是他的“解释互动论”(interpretive interactionism)与展演研究的一个结合。邓津认为,解释互动论“致力于帮助读者理解经验世界的意义,把握、表达其所研究的各种声音、情感以及行动。解释互动论研究的焦点所在是那些深刻的生活经历,这些经历从根本上改变或塑造了个人的自我概念,以及他(她)对自身经历所赋予的意义”㉔。邓津所说的“深刻的生活经历”就是存在主义意义上的“心灵发现”,即“在个人生活中留下痕迹,并有可能引发各种转折性的人生经历”㉕。邓津将“心灵发现”分为四种类型:重大影响、积累、启示与微小、事后醒悟。“重大影响”是指那种能改变个人生活、使之与过去截然不同的经历,比如《罪与罚》中拉斯科尔尼科夫的那次谋杀行为;“积累”是由一系列事件造成的,这些事件塑造了个人生活,例如,一名妇女在遭受了数年的家庭暴力之后杀死了她的丈夫或提出离婚申请;“启示与微小”所暴露的乃是某一处境或某种人际关系中潜在的紧张与问题;至于“事后醒悟”则是指个体再次体验或回忆自己的重大人生转折点。邓津所说的“转折性的人生经历”与特纳的社会戏剧四个阶段及其阈限理论有一定联系。特纳认为,社会戏剧的第一个阶段“违反”是对常规社会生活的打破,在第二阶段“危机”和第三阶段“矫正”中被卷入的群体或个体,一旦进入阈限阶段,日常生活就被打乱了,新的可能性被创造出来。邓津所说的“心灵发现”反映的也是日常生活的结构断裂后个体遭遇的危机。与社会戏剧一样,“心灵发现”往往出现在问题重重的交往情境中,个体困境常常会演变成公共议题,甚至关联起范围更大的历史、制度及文化场域。

在展演(自我)民族志中,“我的故事”至关重要,它“常常是反思性的、批判性的,内容大致为记忆中的创伤感受及其他各种有限的经验。借助于唤醒尘封的记忆,而不是通过解释和分析,这些曾经发生的故事重新被讲述出来,生活的真理也随之依稀可见”㉖。在这里,“我的故事”并不只是私密的,相反,个人的就是社会的,它必然勾连着周遭的整个社会。邓津强调这种故事中的创伤感受,而创伤则主要来自阶级、种族、民族、性别等方面存在的权力和压迫。

三、激进的社会实践

在展演民族志中,展演最初是民族志文本的现场呈现,后来逐步发展为民族志的多种呈现形式,包括现场演出、纪录片、展演性文本等等。

特纳在20世纪70年代将展演民族志的理论运用到了展演民族志教学中。以谢克纳的工作坊—排练为原型,特纳将展演民族志教学分为民族志变为脚本、脚本变为表演、表演变为“后设民族志”(meta-ethnography)三个阶段。这种展演民族志教学体现了特纳将展演民族志当作“诗学”而非“模仿”观念的尝试,因为不仅能够通过具身表演去获得“从土著的观点来看”㉗的理解,表演过程本身还能起到对民族志文本的批判性评论作用。特纳曾经将他的民族志文本《一个非洲社会的分裂与延续》(Schism and Continuity in an African Society)中的两出社会剧进行过表演,研讨剧组里的女性从女性主义视角出发对文本所作的一种全新尝试:她们排列成一个圈,用身体创建了一种框架,圈内是男性政治行为发生的场所。她们想要告诉大家,行为是在一个母系社会结构的空间里进行的。尽管特纳认为这一尝试并不符合恩登布部落(Ndembu)的实际情形,但它却引发了作为作者的特纳本人对自己民族志写作中潜在的男性视角的自省。在表演过程中,扮演者和参与者能够以具身的方式去感受和体会其他民族的行为方式,这与通过阅读进行揣摩完全不同。同时,表演的过程就是一个行为重建的过程,反反复复的重建和试错,既成为参与者对陌生的行为方式的熟悉和理解的过程,也成为新的发现和创造产生的过程,从前被忽略的东西有可能在这个过程中凸显出来。由于西方之外的文化长期以来被西方人视为低人一等,这种民族志教学也因此会带上伦理和政治意味。

与特纳将展演只用于展演民族志教学不同,康科古德倡导将作为展演形式的民族志文本在相关群体中进行必要的传播,并展开对话。他认为,以往经典的民族志文本只是在人类学家的圈子内流通,其实人类学家有责任制作包括纪录片、戏剧演出等展演形式的文本,并将这些文本分享给更广泛的观众,包括他们所研究的对象人群。这种展演能够起到特纳所说的后设民族志的效果,可以有效地引发包括研究对象在内的不同个体或群体围绕民族志成果进行对话,从而达到改变现状的效果。在康科古德等人的倡导下,民族志展演活动得到蓬勃地展开。麦考(Michal M.McCall)将民族志的展演分为以文本为基础的朗诵、视觉展示以及融合了文本与舞台表演而更具戏剧性的两种形式:前者有他与贝克尔(H.S.Becker)、莫里斯(L.V.Morris)共同创作的《本地的戏剧团体》(Local Theatrical Communities)、《戏剧和社区:三个场景》(Theatres and Communities: Three Scenes)、《表演科学》(Performance Science)和表演艺术家富斯科(Coco Fusco)、圭勒莫(Guillermo Gómez-Peña)的《笼子中的配偶》(The Couple in the Cage);后者有贝克(Emilie Beck)的《交谈:对误解的研究》(The Work of Talk: Studies in Misunderstandings)、波洛克(Pollock)的《像一个家庭:一个南方棉布厂的成功经历》(Like a Family: The Making of a South Cotton Mill World)。麦考、贝克·波洛克等人的民族志展演活动,都致力于“把故事返还到它们于其中产生的社区”㉘。

康科古德在泰国班维纳(Ban Vinai)难民营进行了田野调查和民族志展演的实践。在难民营中,康科古德理解了高山苗族难民中盛行的文化展演具有应对变化了的环境的至关重要的作用,他创造性地运用这些展演形式来引发难民对难民营卫生问题以及联合国官员对欧洲中心主义观念的批判性反思,为难民营带来了创造性改变。康科古德在田野调查期间主持了三个文化展演:狂犬病大游行、垃圾主题月展演、健康和公共卫生庆典。狂犬病大游行中的表演者以高山苗族的民间传说和神话中的老虎、自然精灵、鸡等形象组成一个游行队伍,老虎和自然精灵以唱歌、击鼓等来吸引人群,鸡则担负宣讲的任务,向民众解说狂犬病的危害。这个展演最终起到了很好的效果,难民们在第二天便纷纷将他们的狗带来注射疫苗。垃圾主题月展演创造了老虎、猪、鸡、垃圾巨怪、清洁妈妈等形象,垃圾巨怪在表演现场展演着乱泼脏水、随意捡地上的东西等人们日常生活中习见的不卫生行为。老虎在舞台上对着他指责、咆哮,诉说这些行为的坏处,但最终只能无可奈何地离开。猪上场抱怨垃圾巨怪所做的一切,直到被他赶走。之后鸡上场责备垃圾巨怪所作所为对小孩子造成的不良影响,得到的却是他制造更多垃圾的回应。最后是清洁妈妈从人群中边打扫边向垃圾巨怪方向移动,直到发现了他并剥下了其肮脏的装扮,洗净了他的脸和手。节目以老虎、猪、鸡、垃圾巨怪、清洁妈妈载歌载舞,清洁妈妈同时宣讲卫生谚语结束。这个展演后来极大地改变了这些难民的卫生习惯。第三个展演中包括了一个苗族传统的祈福仪式,康科古德特别邀请了国际救援委员会工作人员参加,目的是“让难民和工作人员的两种文化进行一个有成效的、生机勃勃的双边对话,不是哪一种占主导或者胜出,而是相互补充”㉙。与传统的民族志文本不同,这些民族志展演一方面成为了康科古德这一次田野调查的成果,另一方面也深度地介入到了难民营生活状况的改变。

麦迪逊的《水礼》(Water Rites)是民族志展演的一个典范,它展示了“伦理和协同展演的深度再现策略、对私有化政治进行干预的批判性介入承诺以及美学的学科运用这些方面是如何实现的”㉚。这个演出2006年在美国北卡罗来纳州举行,总共有四场。第一场开始时舞台后部左右两边有两块大的屏幕,播放的是加纳北部一个小镇上的两个社会活动者同一群村民站在一个上锁了的水泵旁的画面;舞台前部,书记员站在屏幕的右边,他的右边是两层的平台,一男一女两个社会活动者坐在上面;接着,追光打到平台上,书记员拿起一把椅子坐在他们旁边,提问饮用水私有化的问题。两个社会活动者将矛头指向了信奉新自由主义的政府和公司,呼吁在场的所有人都应当为此做点什么;然后,追光打到舞台中间的三个舞者和一名男性身上,男人发表关于“非洲为什么会贫困”的报告,舞者则伴之以象征性的动作和场景。第二场里舞台后部的两个大屏幕播放的是麦迪逊录制的男女老少从池塘中汲取褐黄色水的画面,舞台前部则是两个书记员叙述田野调查现场遭遇这一场景的对话。这一场中还穿插了用驴车装水卖的两个小孩对自己劳动和家庭情形的叙述。第三场舞台布置为两个岛屿,舞台右边水务公司代表面对学生听众在发表“私有化的三个迷思”的主题演讲,为私有化辩护。当学生提出质疑时,站在水务公司代表身旁的护卫则以武力威胁让学生闭嘴。舞台左面是一个咖啡馆,在水务公司代表演讲完毕后一个诗人步入舞台前部吟诵讽刺瓶装水背后的特权的诗歌。第四个场面有R1和R2两个叙事者,代表民族志学者内心的两种声音,R1在舞台前部直接面向观众说话,认为人人应该具有平等享受水资源的权利,R2则在舞台后部观察着R1并对着他说话,或戏仿,或质疑,认为私有化或许是一个不错的选择。纵观全剧,我们看到,首先,麦迪逊的这个展演采用了布莱希特式的戏剧间离法,第一场开场的设置与《高加索灰阑记》有着同样的结构,第三场则以并置的手法和模拟、夸张、讽刺的表演来引发观众的思考。布莱希特式教育剧的政治意味是不言而喻的。其次,这个展演充分注意到了民族志田野调查的再现问题,因为这个演出远离事件发生地,因此在展演过程中如何让观众对彼时彼地发生的事件有此时此地的感觉是展演发挥作用的关键。屏幕上展示的照片和播放的录像是达到代入感的良好手段,而麦迪逊编制了一段关于水的舞蹈也起到了激发观众对水的切身感受的作用。再次,民族志学者本人的立场问题也在这里得到了有意识的反思,第四场中R2对R1的评论即是其集中的体现。

与上述现场民族志展演不同,展演(自我)民族志的作品形式主要是文本的展演,包括多种表现形式,如戏剧性文本、自然文本、日常对话记录改编成的表演文本、田野笔记和谈话改编成的表演文本等。与康科古德所批评的“文本中心主义”不同,这种展演文本中“上下文取代了本文,动词取代了名称,结构变成了过程。重点在变化、偶然性、本土化、运动、即兴、斗争、情境中的实践和表达、上下文/本文的展演”㉛。也就是说,文本呈现出了碎片化、多声部的特点,从而开创出一个自我反思和批判的空间。邓津写作了《展演蒙大拿》(Performing Montana)、《妈妈和米奇》(Mother and Mickey)、《寻找黄石》(Searching for Yellowstone)等展演文本。在《展演蒙大拿》中,他叙述了自己在蒙大拿的经历与表演:常规生活,如游行、聚会、到手工艺品及古玩店里做买卖、给木屋添购东西、在山上开车、在咖啡店前面的路边喝一杯浓咖啡等等;庆祝表演,一般持续九天,其目的是为了再现欧洲白人的“种族光荣史”,它包括一系列的庆典,诸如身着五颜六色的传统服装,展演芬兰、爱尔兰及苏格兰歌舞,苏格兰风笛,新科罗拉多鼓和军号、牛仔诗歌等;还有蒙大拿爵士展演,即女牛仔们自己编唱的布鲁斯等,传达了女性对于生活的理解。在将自己的经历与他人的经历、当下的经历与小镇过往的历史交织的过程中,邓津展示了蒙大拿的充满差异性的种种个体经验。邓津的这个展演文本显然类似于米歇尔·德·塞托(Michel de Certeau)所说的日常生活实践,揭示了在日常生活中人们如何将自身的文化意义展演出来的过程。约翰逊·帕特里克(Johnson,E.Patrick)在《调用黑人民族性:展演和真实性的政治》(Appropriating Blackness: Performance and the Politics of Authenticity)的一章中叙述了其祖母对自己多年来作为黑人妈咪(mammy)与白人雇主互动的回忆,显示了其祖母如何巧妙地运用各种策略在与白人的交往中赢得尊严和权利的微观政治。学者拉蒙·李韦拉—赛韦拉(Ramón Rivera-Servera)在其著作《展演酷儿拉丁文化:舞蹈、性、政治》(Performing Queer Latinidad: Dance,Sexuality,Politics)中以第一人称叙述了其作为同性恋者参与各种酷儿活动的经历和感受,将自身的故事与性别抗争有机地结合在了一起。

展演民族志的参与和对话,实际上成为了激进民主实践的一种有效方式。“当一个旁观者参与了展演民族志,他们就是在重演着公民权。加入,让你的声音被听到,就是作为一个在社会和政治权利上完全受尊重的公民进入社会当中。”㉜当这种声音发自处于弱势地位的民族、女性等群体时,尤其如此。

应该说,展演研究赋予了民族志以鲜明的实践品格,它“将民族志的对象转向了展演,文化领域被重新定义为由弥漫性的、偶发性的微观和宏观的展演所组成;将研究者和研究对象长期以来的主—客体关系转换为协同展演的关系;将‘文化书写’中的书写转变为展演框架下的拆解和重构;通过对身体价值的重视,将行动主义的身体置于危险境地中”㉝。行为重构、身体在场、协同展演构成了这一实践的主要方面的内容,使得展演民族志成为一种微观的政治实践,并具有乌托邦的指向,深具启发意义。

①⑤⑥ Richard Schechner,Between Theater and Anthropology,Philadelphia: University of Pennsylvania Press,1985,p.33,p.112,p.35.

②⑱ Richard Schechner,Performance Studies:An introduction,New York and London: Routledge,2006,pp.1-2,p.2.

③ 高丙中:《〈写文化〉与民族志发展的三个时代(代译序)》,克利福德、马库斯编《写文化——民族志的诗学与政治学》,高丙中、吴晓黎、李霞等译,商务印书馆2006年版,第15页。

④ Richard Schechner,Public Domain: Essays on the Theatre,Indianapolis & New York: the Bobbs-Merrill Company,1969,p.157.

⑦ 《什么是人类表演学——理查·谢克纳教授在上海戏剧学院的讲演》,孙惠柱主编《人类表演学系列:谢克纳专辑》,文化艺术出版社2010年版,第4页。

⑧ 阿诺尔德·范热内普:《过渡礼仪》,张举文译,商务印书馆2012年版。

⑨ 维克多·特纳:《仪式过程:结构与反结构》,黄剑波、柳博赟译,中国人民大学出版社2006年版,第95页。

⑩ 维克多·特纳:《戏剧、场景及隐喻:人类社会的象征性行为》,刘珩、石毅译,民族出版社2007年版,第45页。

⑪⑫ Victor Turner,From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play,New York: PAJ Publications,1982,p.93,p.93.

⑬ James Loxley,Performativity,New York and London: Routledge,2007,p.137.

⑭ Dwight Conquergood,“Of Caravans and Carnivals: Performance Studies in Motion”,TDR,Vol.39,No.4(1995): 138.

⑮ Dwight Conquergood,“Beyond the Text: Toward a Performative Cultural Politics”,The Future of Performance Studies,Vol.58 (1991): 26.

⑯ Dwight Conquergood,“Performance Studies:Interventions and Radical Research”,TDR,Vol.46,No.2 (2002):152.

⑰ 巴巴拉·泰德洛克:《民族志和民族志描述》,诺曼·K.邓津、伊冯娜·S.林肯编《定性研究,策略与艺术》第2卷,风笑天等译,重庆大学出版社2007年版,第487页。

⑲ Dwight Conquergood,“Performing as a Moral Act: Ethical Dimensions of the Ethnography of Performance”,Text and Performance,Vol.5,No.2 (1985): 10.

⑳ Dwight Conquergood,“Rethinking Ethnography: Towards a Critical Cultural Politics”,Communication Monographs,Vol.58 (June 1991): 181.

㉑㉒ Madison D.Soyini,Critical Ethnography: Method,Ethics,and Performance,California: Sage Publications,Inc.,2005,p.7,p.8.

㉓ Bryant Keith Alexander,“Performance Ethnography: The Reenacting and Inciting of Culture”,in Norman K.Denzin & Yvonna S.Lincoln (eds.),The SAGE Handbook of Qualitative Research,London: Sage Publication,Inc.,2005,p.422.

㉔㉕㉖ 诺曼·K.邓金:《解释互动论》,周勇译,重庆大学出版社2009年版,第2页,第42页,第20页。

㉗ 克利福德·格尔茨:《地方知识——阐释人类学论文集》,杨德睿译,商务印书馆2014年版,第55页。

㉘ 麦克尔·M.麦考:《表演民族志:简史和一些建议》,《定性研究,策略与艺术》第2卷,第456页。

㉙ Dwight Conquergood,“Health Theatre in a Hmong Refugee Camp:Performance,Communication,and Culture”,TDR,Vol.32,No.3 (1988): 202.

㉚ Judith Hamera,“Performance Ethnography”,in Norman K.Denzin & Yvonna S.Lincoln(eds.),The SAGE Handbook of Qualitative Research,Los Angeles: Sage Publication,Inc.,2018,p.644.

㉛ Norman K.Denzin,“The Call to Performance”,Symbolic Interaction,Vol.26,No.1 (2003): 195.

㉜ Jonil Jones,“Performance and Ethnography,Performing Ethnography,Performance Ethnography”,in Soyini D.Madison & Judith Hamera(eds.),The SAGE Handbook of Performance Studies,London: SAGE Publications Inc.,2006,p.344.

㉝ Della Pollock,“Marking New Direction in Performance Ethnography”,Text and Performance,Vol.26,No.4(2006): 325.