地震标准化工作平台的设计与实现1

2019-07-28张鹤翔冯义钧纪翠玲卢海燕刘红俊

和 锐 张 翼 张鹤翔 冯义钧 高 杰 纪翠玲 卢海燕 刘红俊

1)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

2)新疆维吾尔自治区地震局,乌鲁木齐 830011

3)防灾科技学院 基础部,河北三河 065201

4)鼎越天恒(北京)技术有限公司,北京 100085

5)中国气象局,北京 100081

6)中国地震局灾害防御中心,北京 100029

引言

互联网在我国的快速发展为地震标准化发展提供了良好契机。地震标准化是一项系统性工程,通过建立一整套良好的规则协调地震标准化系统中的各部分,使其成为有机整体。利用互联网技术,搭建地震标准化工作平台,将已建立的良好规则实体化,确保系统规范化、高效化运转,进而实现系统各部分资源的充分共享。目前,一批与防震减灾相关的工作平台已搭建完成,如甘肃地震信息微信服务平台(蒲举等,2019)、云南地震信息综合服务平台(许瑞杰等,2019)、国家地震应急救援物资综合管理平台建设(蔺冲等,2018)等。

1 需求分析

“标准化”活动是人类社会中每天都在进行的诸多活动中的一种(白殿一等,2009)。在这种活动中,存在不同的服务或管理对象、多套工作流程和多个工作环节、丰富的信息资源等。参与者既希望任务简单、便捷化,也希望过程规范、高效,并能方便获取有用信息。搭建地震标准化工作平台可将事务性的繁杂工作交给计算机后台处理;可将使用者和信息进行分类,在使用过程中为不同使用者显示或推送相关信息;使用者可随时随地获取有用信息。

此外,现今社会化大生产方式对标准管理提出了新的要求,要求标准化管理体制由孤立分散的企业和行业标准管理转变为与生产建设系统及整个国民经济管理系统相协调的国家标准管理体系,并融入国际标准化管理网络,即国际标准化管理体系(洪生伟,2012)。孤立分散的企业和行业搭建自己的工作平台是融入国家标准化管理委员会的管理及与国际标准化管理体系接轨的一种切实可行的方法。

目前,国家鼓励各标委会建立自己的标准化信息服务平台。2015 年,纲领性文件《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》《国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划(2016-2020)的通知》。在落实标准化改革方案中,突出信息建设对标准化工作改革的支撑作用。《国务院办公厅关于印发贯彻实施<深化标准工作改革方案>行动计划(2015-2016年)的通知》,第5 点提出“建立完善企业产品和服务标准化公共服务平台”,第10 点提出“加强信息化建设。按照积极稳妥、分步实施的原则,推进跨部门、跨行业、跨区域标准化信息交换与资源共享,规划建设统一规范的全国标准信息网站,为社会提供服务”(程宁,2019)。

2 建设的原则

(1)安全性:安全性是平台建设首要考虑的因素。平台必须具有一定的诊断、测试手段、监测能力,尽可能早发现并避免平台数据泄露、被篡改等。提供多种后备措施,当平台发生问题时对数据进行有效备份和恢复。

(2)规范化:平台设计应与本行业现行法律法规及规章制度一致,并与实际工作流程一致。如果存在多级管理,还应考虑上下级衔接的问题,在各层级中预留软件接口。规范化是确保效率、实用及平台开放性的基础。

(3)多元化:平台应通过多种途径提供服务和操作,尽可能将先进、实用的技术纳入到平台建设中,如手机、微信、微信公众号、二维码等,可减少空间和时间对用户和管理者的限制,简化过程、提高效率。

(4)自动化:搭建平台可规范化过程,并自动处理部分工作,减少用户和管理的工作量,提高工作效率。如果平台中使用人工智能技术,学习用户的需求和使用习惯,可更好地为用户提供服务。平台建设还可完成部分事务性工作,如部分信息自动更新、进度管控、信息提示、数据统计等,减少管理者的工作量。

(5)易用性:对于用户群体,使用平台时可考虑不同用户群体的使用习惯和信息需求倾向,提供特定的信息和界面,突出特定信息,减少操作流程,简单、快速地获取服务。对于特定用户,当条件允许时,可通过人工智能了解用户使用习惯,定制个性服务。

3 地震标准工作平台设计与实现

3.1 平台架构

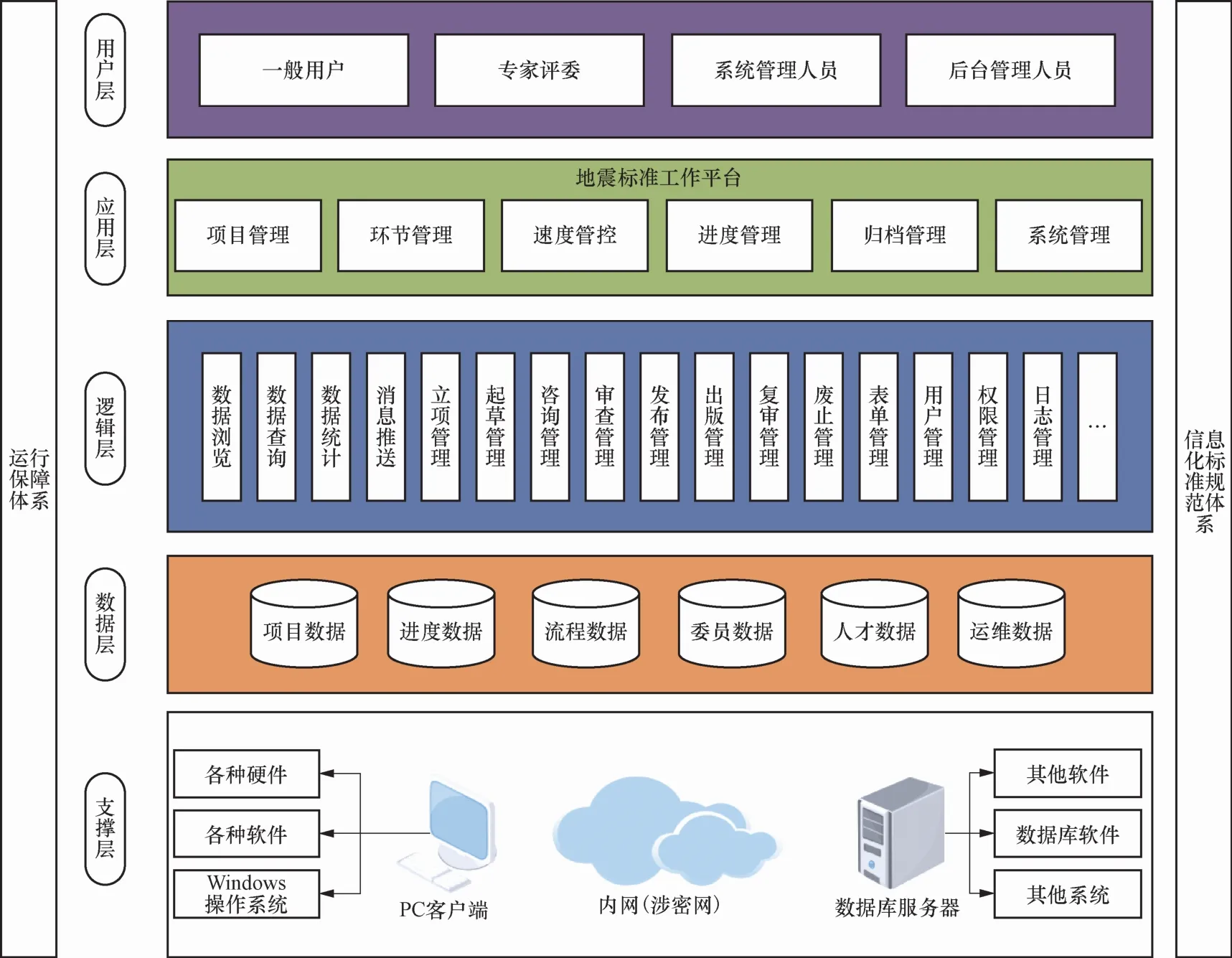

地震标准工作平台采用5 层架构模式,分别为支撑层、数据层、逻辑层、应用层和用户层,如图1 所示。

(1)支撑层

支撑层提供保障整个平台良好运行的软硬件和网络环境,包括硬件环境和软件环境两部分。支撑层软硬件参数的选取以保证在实际应用中的极端情况下系统运行稳定和安全为依据,这种极端情况不能过分追求极端而偏离实际,避免资源的浪费。根据以往工作经验,假设了一种极端情况,即全国地震标准化技术委员会全体委员在线投票,同时开展地震标准项目立项(假设50 人)和征求意见工作(假设50 人),100 名关心地震标准化工作的公众同时在线,按照近200 人同时在线的情况配置系统运行的软硬件环境。

图1 地震标准工作平台整体架构 Fig.1 The architecture of seismological standardization work platform

硬件环境包括2 台服务器,1 台用于数据库服务,1 台用于应用服务器,4U×8 核,64G内存,4 个千兆自适应网卡。1 套网络接入设备,包括核心交换机1、防火墙和入侵防御。1套存储、备份设备,用于平台存储系统,双控制器,16G 数据缓存,8 个8G 光纤通道接口,1 块600G 2.5 寸SAS 硬盘,标准软件包,3 年备件服务。

软件环境包括操作系统、应用服务器、数据库软件。平台依据安全及性能最优原则,操作系统主要采用Linux 系统,Linux 系统采用CentOS 7.3 及以上。为满足更大的吞吐及并发量,平台采用Tomcat 7 及以上版本应用服务器。平台数据库软件采用较为稳定的MySQL 5及以上版本,并配置相关热备方案,实现数据库的安全备份机制。

硬件环境和软件环境既可自己搭建,也可通过购买云服务获得。实际操作中,购买云服务切实可行,在保证质量的同时,减少了硬件购置、运行管理和系统申级更新等成本。

(2)数据层

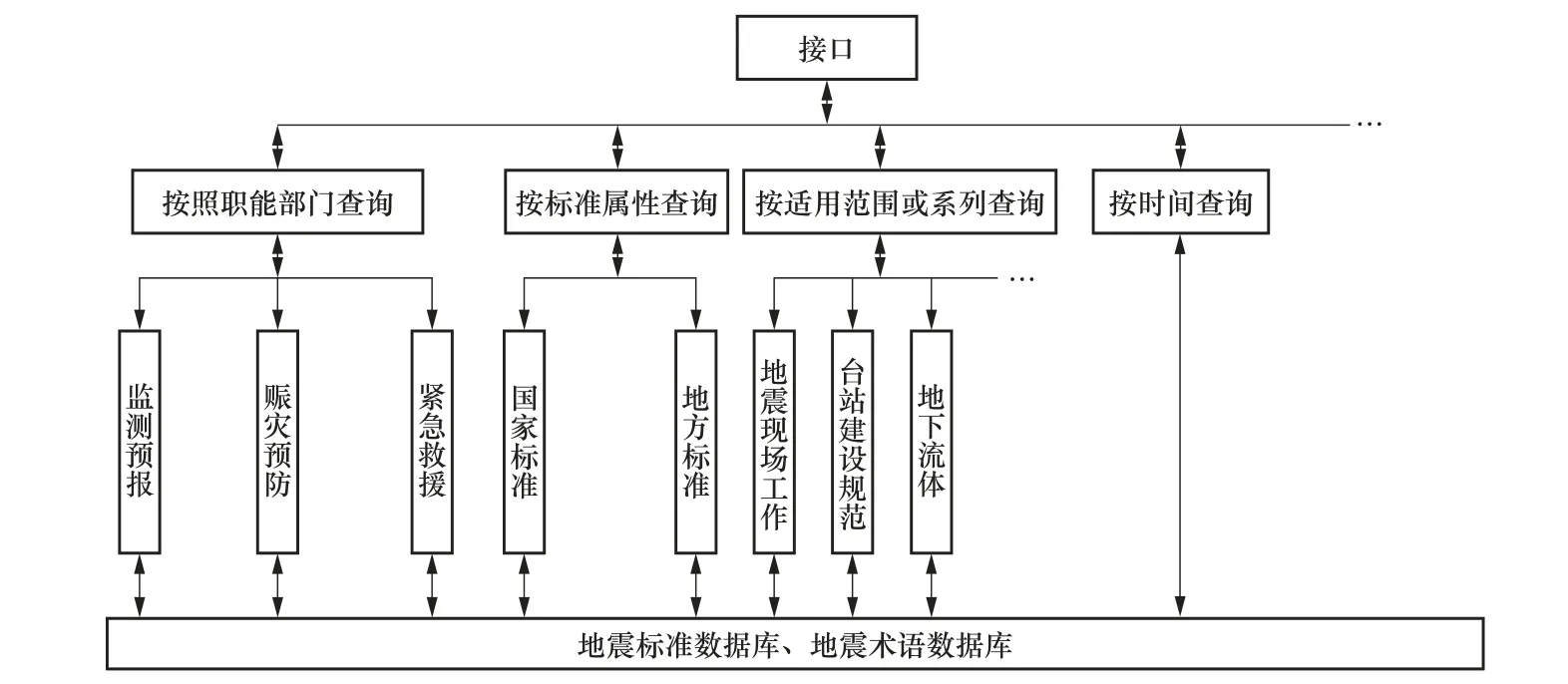

数据层是整个数据库系统的数据资源,提供数据存储和管理能力。除标准文本等少量数据以文本形式存放外,其他数据资源均采用关系数据MySQL 进行存储、维护和管理。按照数据类型、用途等,创建25 张数据库表用于存储和管理数据资源,如表1 所示。

表1 地震标准化工作平台数据库表清单 Table1 The database table list of seismological standardization work platform

(3)逻辑层

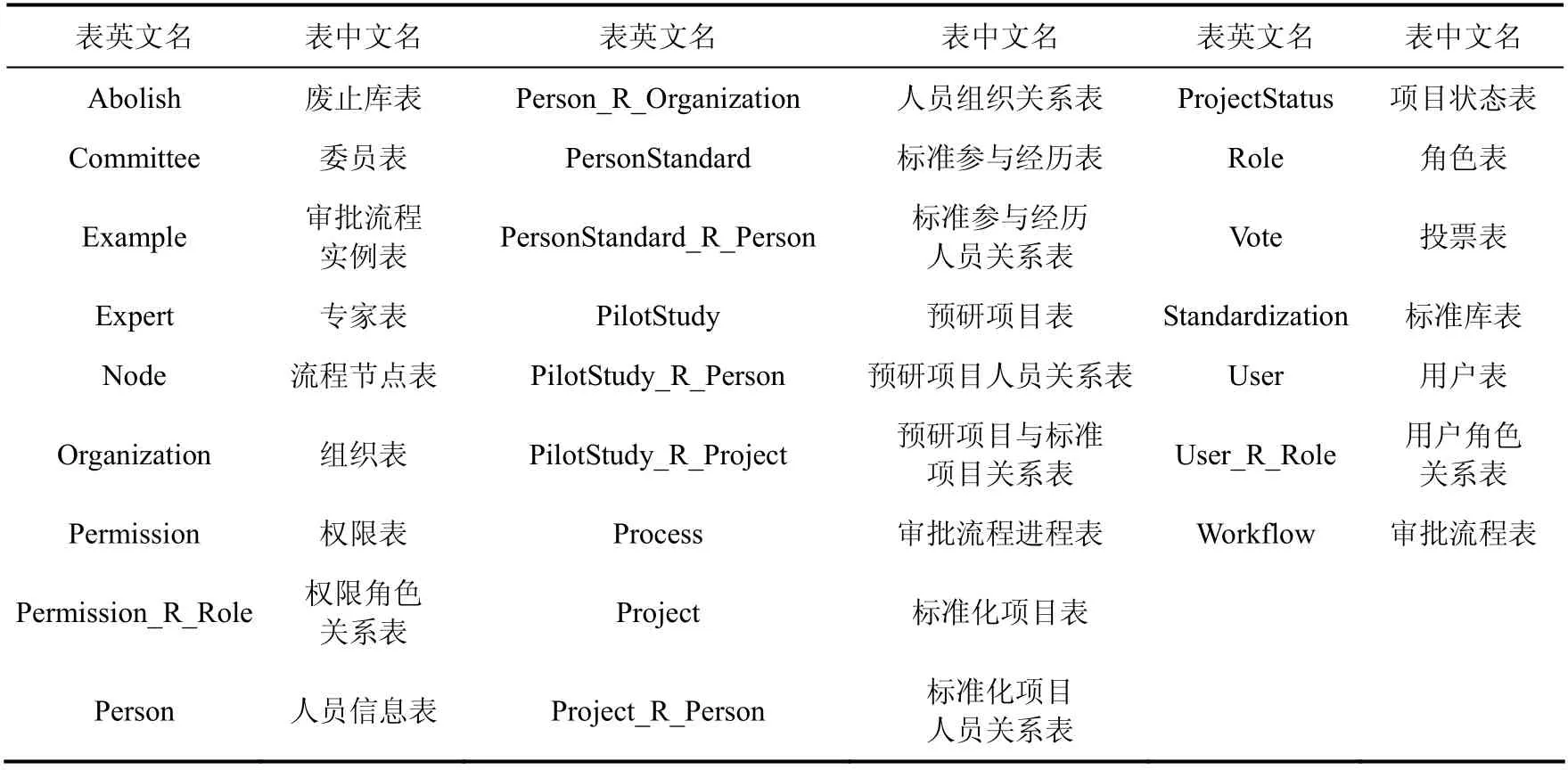

逻辑层是系统的核心,是构成应用的基础,包括数据浏览、数据查询、数据统计、消息推送、立项管理、起草管理、咨询管理、审查管理、发布管理、出版管理、复审管理、废止管理、表单管理、用户管理、权限管理、日志管理等。逻辑层处于数据层和应用层之间,为应用层功能的实现提供了接口函数。如用户通过应用层查询某类标准信息时,先调用逻辑层相应的接口函数。逻辑层调用数据层数据,根据参数按照标准属性、适用范围、系列标准、相关标准、时间、标准的强制或推荐性质等查询和计算,如图2 所示。应用层根据返回的数据,组织数据并向用户以某种形式显示。

图2. 地震标准查询示意 Fig.2 Seismic standard inquiry

(4)应用层

应用层是面向用户的系统,实现项目管理、环节管理、进度管控、归档管理、系统管理等功能。应用层直接面向用户,其设计质量直接影响平台的易用性。应用层根据用户类别和权限、使用习惯和信息需求倾向,提供特定的信息和界面,突出特定信息,减少操作流程,使用户能简单、快速地获取服务,如平台的管理者和地震标准项目申请者的需求不一样,前者往往更重视地震标准化的综合信息,包括地震标准数据、项目完成情况、不同领域标准数量和使用情况、委员完成任务情况等综合信息;后者更关心项目申报、进度和现阶段及下阶段需完成的任务等,同样是项目申请者,当项目进展到不同阶段时,希望平台显示的信息和内容不一样。

(5)用户层

用户层主要根据用户信息,定制个性服务,调用不同的应用界面,供用户使用。地震标准化工作平台将应用分为系统管理员和一般用户。系统管理员实现对系统的维护和管理,包括存储管理、权限管理、配置管理、日志管理等。一般用户包括一般使用者、项目申请人、委员会委员、专家、秘书处和分领域技术委员会秘书处人员、地震标准化工作管理部门等。

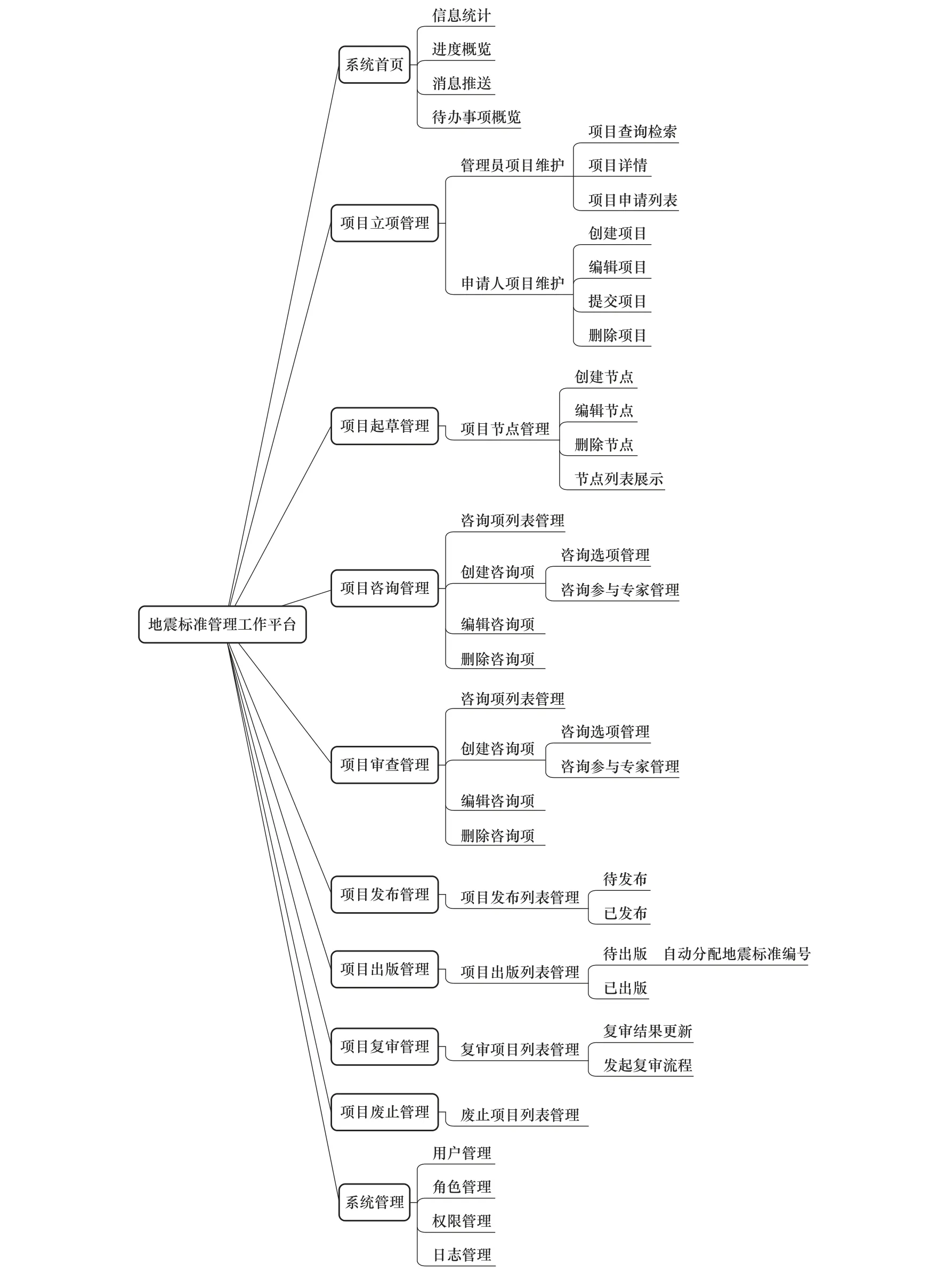

3.2 功能划分

为满足地震标准管理需求,工作平台分为系统首页、项目立项管理、项目起草管理、项目咨询管理、项目审查管理、项目发布管理、项目出版管理、项目复审管理、项目废止管理、系统管理10 大模块,如图3 所示。整个平台起承前启后的核心作用,实现地震标准立项、征求意见到报批等各环节的进度管控、上报、复核等管理功能;建立与中国标准化技术委员会管理平台的接口,实现地震国家标准、工作总结等自动上报等功能。

项目构建技术标准从立项、起草、征求意见、审查、批准发布、出版、复审、废止的全流程分类管理,实现各管理阶段信息分类管理及整体流程的总体把控,实现系统操作日志、信息流转记录、审查论证记录等相关信息的存储与统计,为后续专家委员评估、标准效益评估提供服务及依据。

项目建成后,实现与国家标准管理系统的对接,实现工作平台相关信息与国家标准管理系统的同步更新,对接方式目前还在调研中,可利用国家标准管理系统提供的后台接口直接实现互联互通,或通过工作平台导出相关记录,然后直接导入国家标准管理系统,减轻多套管理流程并行的工作压力。

(1)系统首页:包含相关信息的统计(如新立项、已发布、已出版等)、相关项目进度概览、待办事项概览、我的消息等模块。

(2)项目立项管理:针对标准申请者完成项目申请人信息填报、项目立项材料上报;针对管理者提供申请项目申请清单、摘要、初选、委员投票,将项目申请人信息导入人才库。

(3)项目起草管理:标准负责人设置项目进度节点。

(4)项目咨询管理:实现从地震人才数据库和地震标准化技术委员会委员库挑选相关专业的专家人员,供管理者挑选成立专家组,向专家组推送标准文本、通知。委员实现手机APP在线回复等。将新增专家导入人才库。

(5)项目审查管理:基本功能类似征求意见阶段。

(6)项目发布管理:标准批准发布后,自动更新地震标准化信息库。由于采用动态网页,地震标准化服务平台查询结果也将自动更新。

图3 地震标准工作平台功能模块 Fig.3 Seismological Standardization work platform function block

(7)项目出版管理:自动分配地震标准编号,地震标准向出版社发送电子邮件。

(8)项目复审管理:提供标龄到达复审年限的标准清单,根据管理者的指令发起标准复审,复审结果更新地震标准化信息库。

(9)项目废止管理:复审结果为废止的,更新地震标准化信息库。

(10)系统管理:面向系统管理员,实现对系统的维护和管理,包括存储管理、权限管理、配置管理、日志管理等。

3.3 数据库

地震标准化技术委员会数据库采用关系数据MySQL 对数据进行分布式存储、维护和管理,为应用实现提供数据支撑,包括地震标准化人才库、地震标准化技术委员会委员信息库、地震标准化信息库、地震标准项目库、地震标准化管理库等,映射为应用层不同的功能。地震标准化人才库可实现分领域和专业查询、邮寄电子邮件、打印通讯地址等功能,为征求意见、审查及委员遴选等提供数据支撑。地震标准化技术委员会委员信息库可实现向委员推送信息、委员在线投票和征求意见等,并为投票统计及委员考核等提供数据支撑。地震标准化信息库可实现按地震标准属性、范围、领域、时间、起草人等实现查询。地震标准项目库为实现项目进度管控、信息查询、修改提供数据支撑。地震标准化管理库为地震综合信息查询提供数据支撑。

3.4 技术路线与实现

地震标准化工作平台作为系统性工程,必须结合地震标准化工作的特点和软件工程的规范,有计划、有目标地实施。考虑系统安全性、规范性、易用性等要求,在软件配置方面尽量考虑技术上较为成熟和通用的产品,采用以下技术路线:

(1)采用B/S 架构进行系统开发;

(2)按照行业内各项技术规定组织数据内容,建立数据结构模型;

(3)基于成熟的对象关系型空间数据库引擎,实现各种数据一体化无缝建库、管理;

(4)平台架构、功能、界面的设计主要依据现行的《标准化法》《地震标准化管理办法》《地震标准化制修订工作管理细则》等规章制度;

(5)采用面向对象的设计思想,在需求分析抽象的基础上,进行软件功能组件的设计;

(6)采用索引和分块技术,提高数据访问速度。

整个平台基于B/S 架构(浏览器和服务器架构)模式开发。B/S 架构最大的优点是使用者可在任何地方进行操作,无需安装任何专门的软件,只要有1 台能上网的电脑即可使用,客户端零安装、零维护,系统的扩展非常容易。

平台的支撑层即软硬件环境,通过购买阿里云的云服务、短信服务和域名服务等,减少搭建软硬件环境的成本,为平台的运行提供安全可靠、稳定快捷的环境,且方便平台后期升级扩容。

4 结语

地震标准化工作平台通过整合地震标准化人才资源、地震标准化信息资源等,进行科学、有效的集中管理,实现资源共享、交换。针对不用的使用者,在确保规范的同时,简化操作过程。通过记录地震标准化资源使用情况、专家和委员任务完成情况,为地震标准化基础研究、专家和委员的评估提供基础数据。