苏珊·桑塔格:大众偶像与洞穴隐士

2019-07-26刘晗

刘晗

十五年前的寒冬,那個精力充沛、从不向死亡屈服的苏珊·桑塔格(Susan Sontag)三度患癌离开了人世。即便病魔缠身,走到了生命的背面,她仍然创作出了《疾病的隐喻》《我、及其他》《我们现在的生活方式》等作品。在学术上,她是与西蒙·波伏娃、汉娜·阿伦特并称为西方当代最重要的女知识分子,在朋友圈,有人说她时而化身迷人天使,时而变为恐怖的恶魔。关于她的故事不胜枚举,对于她的生平也有颇多争议。

在桑塔格生前,传记作家卡尔·罗利森(Carl Rollyson)及其妻子莉萨·帕多克(Lisa Paddock)就曾出版了《铸就偶像——苏珊·桑塔格传》,而在其生命的最后五年,也是她生命谢幕前的坚韧、哀婉的绽放,传记作家夫妇为此广泛收集她的日记、档案、书信,做了大量修订力求还原一个真实的桑塔格。然而,传记即是将传主去神秘化,桑塔格却极其反感袒露自我,任何对她生平的丝毫指点都是对她本人的冒犯,“没有必要给还活在世上的作者写传;不喜欢八卦或把我知道的朋友或认识的人的私事弄得人尽皆知;而且,也不觉得我对同时代人的观点或评价多有趣”,对于一切曝光她个人隐私的言论,她都断然拒绝。

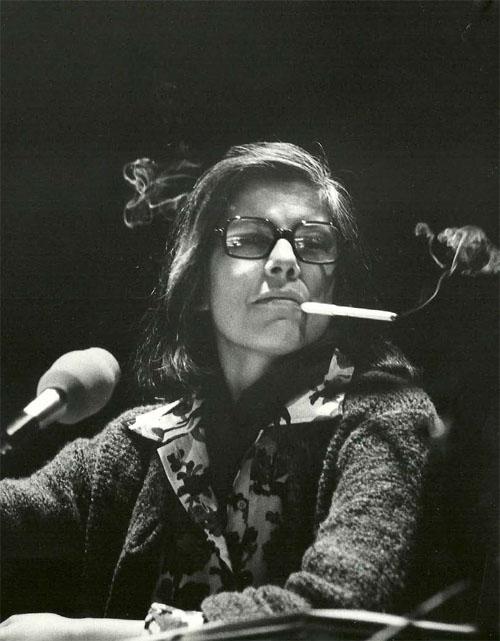

桑塔格独特的人格魅力,兼具两性之美,拥有天生丽质的容颜和豁达理性的思考,在她的小说《假人》里就暗示了她两个自我的观念——虚构与自我,一面享受着作为大众偶像被人瞩目的荣耀,一面又迷恋于她自封的“洞穴隐士”,搭建起秘而不宣、肆无忌惮的疆域。

膜拜文学VS质疑影像

童年时的桑塔格如同形单影只置身于荒漠之中:备受哮喘折磨、数不清辗转多地的迁居、双亲为生意远走他乡,父亲早逝……一连串的身心创伤、支离破碎让她自幼便知人生的艰辛与无常,特别是在文字和影像中显露出了超出同龄人的成熟与早慧,从四岁起对字词有了批判分析的意识,在刚入学的几周之内连跳五级;七岁时已养成了看完一个作家主要作品的习惯;九岁读完《悲惨世界》等多部鸿篇巨著,钟情于游记作家理查德·哈里伯顿,醉心于乔治·艾略特、巴尔扎克等人的作品。她有着照相机一般的记忆力,文字在她脑海中幻化成过目不忘的影像。

10岁时的桑塔格在家的后院挖了一个洞作为私密的容身之所,在这个不为人所知的地方读书思考,与外界隔绝,她将这个地方看作一个微型的世界,一种尝试死亡的初体验。旁人对她这种诡异的举止感到费解,当她读到爱伦·坡笔下性情内敛又渴望冒险的主人公便找到了同路人,爱伦·坡就这样在浩瀚书海中成为她的第一个文学之父,怀着敬畏之心执笔写作,沿着这条未知的路径,成年后的桑塔格竟也成了思想洞穴的献身者。

也差不多在这个时候,她开始意识到世俗对她的冲击,以至于从此之后,她时时刻刻都在保护着自己免受当代社会集体无意识的种种愚蠢观念和行为的侵蚀,不随波逐流。尚在青少年时期的桑塔格就发现,能与她为伍的人少之又少,学妹兼朋友贾梅克·海沃特曾这样评价她:她俊俏得令人赞叹,眸子里流露出超常的智慧,精致的双唇随时准备张开,娓娓道出一套又一套思想。她神秘,有威慑力,对她单相思的男生只能“暗地观察”望尘莫及,后来诗人爱德华·菲尔德还专门撰写了一部名为《要娶苏珊·桑塔格的人》的回忆录,对她倾心的追求者可见一斑,桑塔格时常享受着这种优越感,与生俱来的特立独行也注定了她不可复制的一生。

苏珊· 桑塔格与美国著名作家、两届普利策文学奖得主诺曼·梅勒(右二)和剧作家戈尔·维达尔(右一)。

早年的小说《朝圣》就呈现出她拜访托马斯·曼的场景,然而即便与偶像近距离接触,也无法抵达他的文学世界。桑塔格的一些作品有着偶像的影子:不可言说的沉默美学向爱伦·坡致敬,《反对阐释》受到了胡塞尔的影响,《关于“坎普”的札记》致意王尔德,《土星照命》沿袭了本雅明的观念,阐释的字里行间从不掉书袋,反而站在哲学的高度给出定义的精髓,一语中的,从此形成独特的文艺风尚。穿梭于学术和流行文化之间,桑塔格游刃有余。

对于影像,她更是有着个性化的懵懂与觉醒,像大多数母女一样,叛逆主宰着她们的对话,历经了无数次的冲突与和解,却无法阻挡对远隔重洋母亲的依恋,她慵懒的剪影、醉意的迷离始终缭绕于苏珊的思绪中并贯穿于她的一生。母女之间的疏远在她和儿子戴维·里夫身上重现,人际关系的距离感正如她对影像的质疑,就像她在《论摄影》中所说的,“相机既是毒药,又是疾病,是侵占现实之途,也是淘汰现实之路。”

学术偶像VS大众明星

如果说阅读赋予桑塔格开阔的眼界,那么《居里夫人传》则坚定了她在职业上的使命感。正如爱因斯坦所说的,“在所有名人中,玛丽·居里是唯一没有受到荣誉腐蚀的人。”桑塔格不愿被别人视为追名逐利的野心家,拒绝肆意炒作和刻意塑造形象的初衷正是源于此。居里夫人的生活包含了很多奇迹,确切地说,她本人就是奇迹。儿时的桑塔格也不曾想到,未来的她将会和过往的先辈那样,成就事业,成为经典,塑造一个无可替代的,独一无二的桑塔格。不只是学术偶像,更是大众传媒镁光灯之下夺目的明星。

桑塔格追求的是自我的再创造,她以为这本是作家的使命所在。在她看来,创作如痛苦的劳作,并非大众对文艺风花雪月的浪漫渲染。创作在桑塔格的观念中是纯粹的,不愿受制于学院体制的枷锁与牵绊,拒绝约稿和编辑布置的命题作文,尽可能摆脱束缚她的条条框框。她宁可当苦行僧在烟雾缭绕中开足马力通宵达旦,直面生存的考验,只求保持作家的独立性,减轻琐事的过度消耗,在思绪中澄明一个真实的自我,在众人面前包裹着的种种情绪——孤独、脆弱、焦虑、感性、忧郁、叛逆才得以释放。

1967年,桑塔格和她的儿子戴维·里夫在一起。

桑塔格的美学观正贴合了她的气质,“坎普 (Camp)”正是基于艺术家对日常生活中的洞察和猎奇而提出的,在《关于“坎普”的札记》开篇写道:“这个世界上有许多东西尚未命名,而很多东西尽管已经命名,却从来都还没有被描述过。”有着坎普意味的艺术品和艺术家有很多,比如《天鹅湖》,比如葛丽泰·嘉宝,有人认为它纯属矫饰,也有人觉得好玩,这种略带夸张的、颇具戏剧感的风格时至今日还影响着艺术界。

从青春期开始,桑塔格就有这样的觉醒,从而免受平庸话语对她自己的中伤。可现实并非一劳永逸,相貌出众、睿智超群的桑塔格个性独立,她向来属于“少数派”,独树一帜的思考令人为之倾倒,而她旁若无人、不可一世的姿态也让不理解她的朋友和圈内人嗤之以鼻,但更多的是她的神秘莫测,这种让人难以捉摸的人格魅力令她在情感上左右逢源。17岁的桑塔格与她的老师菲利普·里夫相识10天后闪婚,然而菲利普的大男子主义以及桑塔格的自由至上,这段婚姻不久便走到了尽头。

在此后的岁月里,哈丽雅特、艾琳·福恩斯、斯特凡娜、蔡尔兹、安妮·莱博维茨……都与她有过短暂的情缘,在沙龙论坛或私下交往中,越来越多窃窃私语指向她的性取向,这点也是桑塔格最大的禁忌,她因此写了《色情之想象》,但面对众说纷纭,她从未作出澄清,也不愿过多提及,对外界演绎着她的“沉默美学”,私下尽享各方情感对她的庇护,桑塔格自始至终追寻一种超脱的艺术境界,如她所信奉的,“艺术世界是超越时间的心境的安宁”。

上个世纪50年代,苏珊·桑塔格的名字就已家喻户晓,杂志刊登着她的照片,年轻人追随着她时髦的观点,俨然一副明星派头,引人瞩目轰动一时。之后她进军电影界和戏剧演出,作为女权主义者为妇女解放发声,涉足政界频频在公众场合发表演說。经历了“剽窃风波”等诸多毁誉参半的评论之后,这个光鲜之下,集美貌与智慧于一身的女子,最迷恋的不是众星捧月的优越感,而是在柏拉图的洞穴和爱伦·坡的黑暗世界之中,甘当隐士凝视闪光的痛苦。

(责编:常凯)