公共外交原理:基于建构主义视角的阐释

2019-07-26谈东晨钮维敢

谈东晨 钮维敢

相对于讲究对等原则的传统外交,以面向跨国媒体和国际公众为特色的公共外交,是中国外交研究的新兴领域。公共外交的行为主体可以是政府,也可以是被政府授权的非政府行为体;其手段具有多元化特点,包括公关、传播、人文交流、援助等一系列塑造或影响认知的手段;其直接目标是提升国家的国际形象、影响他国舆论、促成外国政策的调整,最终实现和维护自身利益。这种新型外交形式的外延不断扩展,出现了体育公共外交、网络公共外交和侨务公共外交等一系列新概念。中国学者围绕着这些新概念,尝试建构学说框架,但对它们的理论根基——公共外交原理的讨论始终莫衷一是。这一方面缘于对多种成熟理论的交叉混用,①国内学者习惯于将国家利益、软实力、国际传播、公共关系和文化理论等成熟理论综合起来以丰富、完善公共外交的理论体系,往往在分析中混淆使用不同学派的学术观点。使学术研究难以彰显各派公共外交学说的鲜明个性;另一方面是因为片面强调实践工具的角色,而忽视公共外交的国际政治本质属性,②公共外交的本质属性不应脱离传统型外交,即在国际政治关系中实现和维护国家利益。导致“原理”与“作用方式”混为一谈。事实上,对于公共外交内涵的争鸣不应停息,而是超脱其跨学科的表象,回归国际政治理论以实现各派学说价值取向的独立和明确。为了证明该观点,有必要重新梳理主流理论对公共外交的阐释。

一、主流理论阐释

早在1965年埃德蒙·格利恩(Edmund Gullion)首次使用并定义公共外交(public diplomacy)之前,就已经存在公共外交的实践,如1883年法国创建法语联盟,1946年美国成立福布莱特计划(FulbrightProgram),等等。如今,全球化进程使得国家间相互影响和依赖的程度持续加深,许多国家的全球战略布局中都有公共外交的存在。这是一种跨越国境的现象,当然具有普遍性规律。研究公共外交,就是厘清并阐明国家为何、如何开展公共外交,以及怎样实现公共外交目标等三个问题。各派学者们运用各学科理论进行阐释的过程中,建构了诸如政治权力论、软实力论、国际传播论、国际公关论等学说体系。丰硕的成果使它们成为主流理论范式,便于人们把握公共外交的内在逻辑,甚至为一些国家的实践提供了方法论。政治权力论关注公共外交对权力的使用和追求。正如政治是围绕权力和利益展开的社会关系,③参见王浦劬:《政治学基础》,北京大学出版社2006年版,第9页。以权力界定利益是理解国际政治的指南针。④汉斯·摩根索:《国家间政治:权力斗争与和平》,徐昕等译,北京大学出版社2006年版,第17页。政治权力论认为,公共外交是一种运用国家权力的外交形式,通过改变认知的途径发挥权力作用,最终服务于国家安全和利益。⑤参见周鑫宇:《公共外交的“高政治”探讨:权力运用与利益维护》,载《世界经济与政治》2015年第2期,第96-110页。显然,公共外交是国家在国际体系的无政府状态下实施的理性行为,缘于对安全和利益的渴望,运用权力改变人们的认知,最终通过增强权力来实现国家利益。美国在伊拉克战争前后为有利的国际舆论而做出的一切努力,⑥从妖魔化萨达姆,到欢迎穆斯林神职人员参加国民大教堂举行的纪念活动;从在联合国争取对伊拉克动武的授权,到在伊拉克战场开辟舆论第二战场,无一不透露出美国公共外交是对传统权力的有力补充。参见李智:《文化外交:一种传播学的解读》,北京大学出版社2006年版,第100-103页。类似案例还有美国在“9·11事件”后的反恐战争中对公共外交手段的运用,参见Peter Van Ham,“War,Lies,and Videotape:Public Diplomacy and the US's War on Terrorism”,Security Dialogue,Vol.34,No.4,2003,pp.427-444。足以证明能够“赢得人心”的公共外交与军事、经济和科技等传统的国家权力并不矛盾,⑦参见 BenD.Mor,“Public Diplomacy in Grand Strategy”,Foreign Policy Analysis,Vol.2,No.2,2006,pp.157-176.而作为对后者的生动呈现或积极补充,甚至是国家大战略得以成功的关键。

软实力论主张,公共外交是软实力的运用方法,也是提升软实力的手段。约瑟夫·奈(Joseph Nye)为软实力论奠定了基础,他认为软实力主要依赖于三种基本资源:文化、政治价值观和对外政策。⑧参见约瑟夫·奈:《论权力》,王吉美译,中信出版社2015年版,第101页。公共外交就是国家彰显文化和制度自信,同时增强文化和制度优势以实现利益的行为,⑨Joseph S.Nye,“Public Diplomacy and Soft Power”,The Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol.616,2008,pp.94-109.缘于国际形势的变化和相应的对权力资源成本的重新计算——毕竟当前观念对抗的地位已经不亚于军事对抗,⑩Angel Rabasa,“Where Are We in the‘War of Ideas’?”in Brian M.Jenkins,John P.Godges,The Long Shadow of 9/11:America's Response to Terrorism,Santa Monica:Ran Corporation,2011,pp.61-70.而软实力的运用风险相对较小。软实力论比政治权力论更重视国家权力的巧妙转化,因为公共外交是一国吸引力、亲和力和影响力的表现,⑪俞新天:《中国公共外交与软实力建设》,载《国际展望》2009年第3期,第17-27页。而非对他者的压迫,不过其基本逻辑没有脱离对信息权力优势和控制性主导地位的追求。⑫参见 Joseph S.Nye,William A.Owens,“America's Information Edge”,Foreign Affairs,Vol.75,No.2,1996,pp.20-36.

国际传播论比上述两者更强调公共外交的行为属性。哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)认为,在国际战争中,能够控制国民头脑的宣传可以使政府拥有团结的后盾。⑬参哈罗德·拉斯韦尔:《世界大战中的宣传技巧》,王洁等译,中国人民大学出版社2003年版,第22页。脱胎于对外宣传论⑭受美国政治和传播学界的影响,20世纪50年代之前的公共外交被纳入对外宣传的轨道,通过控制人们的大脑发挥作用,服务于政府外交政策的实际需要。纳粹德国的对外宣传败坏了宣传的名声,使得此后“对外宣传”一词的用法遭到学界的批判,被视作贬义词而几近消失,最终被国际传播研究逐出轨道。的国际传播论并没有抛弃政治性。学者们运用卡尔·多伊奇(Karl Deutsch)的输入输出理论和拉斯韦尔的“5W”模式对公共外交进行分析,认为公共外交是政治系统通过渠道向外输出,作为受众的公众接受信息并给予政治系统反馈的过程。⑮参见张萍:《政治传播过程中的公共外交:概念、范式与逻辑》,载《南京社会科学》2017年第8期,第143-150页。另一方面,国际传播论非常重视技术、文化和价值观的作用,⑯参见 EytanGilboa,“Media Diplomacy:Conceptual Divergence and Applications”,Harvard Journal for Press/Politics,Vol.3,No.3,1998,pp.56-75.将国际传播看作公共外交的核心载体,现代媒体是公共外交的竞技场。⑰参见 Colleen Graffy,“Public Diplomacy:A Practitioner's Perspective”,American Behavioral Scientist,Vol.52,No.5,2009,pp.791-796;叶皓:《公共外交与国际传播》,载《现代传播》2012年第6期,第11-19页。两位作者为外交工作者,均从实践角度论述国际传播渠道,尤其是现代媒体对于公共外交的重要性。可见,国际传播论实际上是传播学与政治学融合的产物,缘何开展是政治学的,而如何开展和怎样实现目的是由传播学来阐释的。

国际公关论将公共外交看作是公共关系在外交领域中的延伸,即政府主导的跨国公共关系活动。⑱参见赵启正:《公共外交和公共关系殊途同归》,载《国际公关》2012年第4期,第30-31页。它更侧重于国家形象的树立,肯尼思·阿德尔曼(Kenneth Adelaman)呼吁美国政府大力加强公共外交,塑造良好的国家形象。⑲参见 Adelman Kenneth,“Speaking of America:Public Diplomacy in Our Time”,Foreign Affairs,Vol.59,No.4,1981,pp.913-936.在国际公关论看来,公共外交是一国政府从被动反映国际舆论到主动建立国家声誉的一种进攻型、建设性的公共关系策略,⑳陈先红:《公共关系学原理》,武汉大学出版社2007年版,第113页。缘于国际社会的信息不对称状态,意在改变这种状态以建立国家与国际社会的内在和谐关系。㉑社会普遍存在的信息不对称催生了公共关系,开展公共关系活动是为了改变信息不对称状态,能够提高社会资源分配和利用的效率,最终有利于整个社会的福祉。参见谈东晨、徐若婷:《公共关系活动中的经济学原理》,载《国际公关》2018年第3期,第94-96页。国际公关论挖掘了公共外交背后应有的“善意”,与强调政治性的学说形成鲜明对比。

通过分析主流理论对公共外交原理的阐释,能够发现以下问题:首先,主流理论范式都没有彻底舍弃公共外交的政治性,即使是国际公关论,也是建立在分析政府行为上的;其次,政治权力论和软实力论在物质主义世界观方面表现出趋同倾向,当衡量物质性和非物质性权力孰重孰轻时,它们都选择了前者;再次,国际传播论和国际公关论都是理论交叉的产物,在丰富方法论的同时也造成认识论的模糊;最后,政治权力论和软实力论默认公共外交是国家应对国际无政府状态的理性行为,而国际传播论和国际公关论则在一定程度上否定了理性或外部环境对公共外交性质的决定作用。

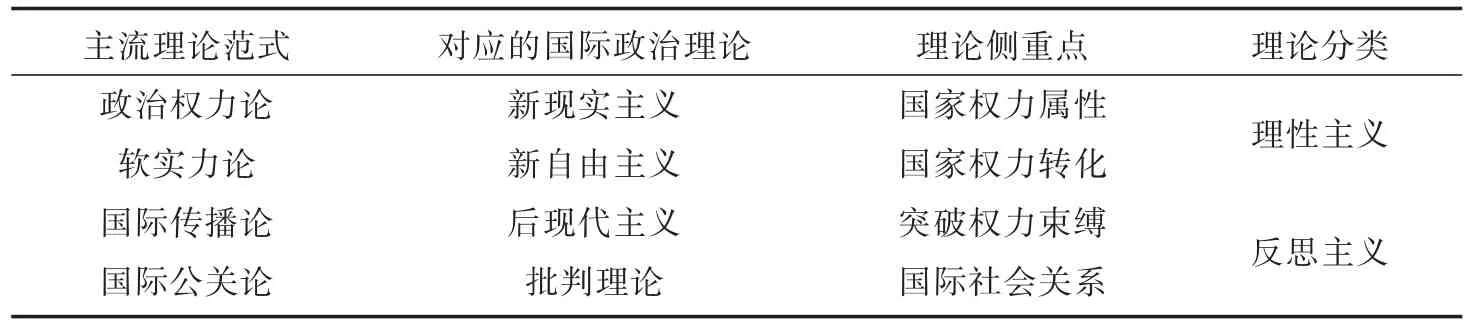

政治权力论和软实力论在本质上都接受物质主义理论,把公共外交看作一种利己的权力工具,相信其脱离传统权力则失去实质性意义。国际传播论虽然在国家缘何开展公共外交的问题上承认公共外交的政治性,但在实践中与对外宣传论截然不同,即不认可传统权力在公共外交中的有效性。国际公关论认为国家可以主动地树立良好形象,最终理想是实现国际社会的和谐,即国家对国际体系的建构不局限于霍布斯文化。所以后两者可以看做是对前两者理性主义的反思。显然,政治权力论和软实力论分别是国际政治中新现实主义和新自由主义理论的代表;而揭开国际传播论和国际公关论的面纱,能够发现它们与后现代主义和批判理论在价值方面有着紧密的联系。就此可以对这四种主流理论范式进行分类,如表1所示。

表1 公共外交主流理论范式的分类

理论侧重点反映价值取向,如软实力论侧重于国家权力的转化,将公共外交视作“硬实力”的有效补充。而国际传播论和国际公关论对公共外交的价值取向需要从对应的国际政治理论中提炼出来——国际传播论对应后现代主义,突破国家中心思想和纯粹权力政治的束缚,关注文化多元性和媒体技术;国际公关论对应批判理论,注意到国家和国际社会的关系,解构了国家间的零和博弈。从这一角度看,这两种主流理论反而成了国际政治中非主流的反思主义。实际上,其他超越公共外交政治属性的新兴理论如跨文化理论等,都可以归为反思主义。

所以,回归国际政治理论来阐释公共外交是非常必要的,它提供了一个超脱表象认清本质的视野——学者们在公共外交原理上的莫衷一是,实际为理性主义和反思主义之间的争鸣。

二、建构主义的解释

理性主义认识到公共外交的政治属性,但在方法论上表现机械;反思主义把握了国家与国际社会间的互动,但在认识论上绕开政治属性的做法使论证国家的收益变得困难。回归国际政治理论阐释公共外交,就不能忽略理性主义和反思主义之间的桥梁——建构主义。㉒秦亚青指出,“建构主义的目标是很高的。它试图作为主流和非主流之间的桥梁。”参见秦亚青:《国际政治的社会建构——温特及其建构主义国际政治理论》,载《欧洲》2001年第3期,第4-11页。建构主义国际关系理论的兴起正逢其时——20世纪80年代冷战结束进程加速,新现实主义和新自由主义争鸣的强劲势头逐渐衰弱,使得人们反思这两大理论的阐释和预测能力。随着国际政治研究的社会学转向及语言哲学的引入,建构主义应运而生。1989年,尼古拉斯·奥努弗(Nicholas Onuf)首先将“建构主义”这一概念引入国际关系学界,此后弗里德里希·克拉托赫维尔(Friedrich V.Kratochwil)、亚历山大·温特(Alexander Wendt)和彼得·卡赞斯坦(Peter J.Katzenstein)等学者发展了这一理论框架。建构主义国际关系理论的主要观点是:无政府状态并非预设,而是国家造就的;国际关系的物质因素脱离了规范就会失去意义;国际体系中的规范结构建构了施动者的身份、利益和行为;施动者间的互动建构了规范结构并予以加强;竞争或合作的选择权在于施动者本身。

检索表明,目前国内外学界从建构主义出发阐释公共外交的研究比较薄弱,㉓在CNKI、JSTOR和Spring Link对主题或篇名为公共外交(public diplomacy)和(and)建构主义(constructivism)的文献进行检索,发现大多为借用建构主义重要概念如“身份/认同”、“建构”、“观念”等与其他主流理论杂糅来分析公共外交实践的文献,专门运用建构主义做公共外交理论研究的文献极少,其中分析公共外交原理的更是寥寥无几。这并不意味着建构主义与公共外交无关,或者没有研究价值。埃坦·吉尔博(EytanGilboa)在公共外交理论综述里预言,“公共外交研究中运用建构主义方法可能会产生许多新见解。”㉔EytanGilboa,“Searching for a Theory of Public Diplomacy”,The Annals of the American Academy of Political&Social Science,Vol.616,2008,pp.55-77。韩方明认可建构主义为公共外交提供有关身份认同研究的理论支持,而且强调建构主义研究的主题被“主流理论长期以来所忽视”。㉕韩方明:《公共外交概论》,北京大学出版社2012年版,第27-28页。客观地看,建构主义对非物质因素、国家身份以及国际行为体互动的重视在公共外交实践中都有所体现,因此建构主义理论足以成为分析公共外交的有效工具之一。

正如约瑟夫·奈所说,“吸引和说服是在社会中建构起来的”。㉖约瑟夫·奈:《论权力》,王吉美译,中信出版社2015年版,第101页。理性主义和反思主义都看到了公共外交所处的社会结构和社会作用,但它们对社会结构和社会作用的认识不同——理性主义坚信国际社会结构决定了国家选择公共外交,但公共外交的社会作用不足以改变国际社会结构;反思主义主张公共外交是对国际社会结构的突破,其社会作用就在于改变国际社会结构。另一方面,建构主义吸收了理性主义的认识论和反思主义的本体论,尤其是对国家与国际社会间的建构关系有了新观点,㉗理性主义假定国际体系结构是物质结构,无政府状态只有一个逻辑,使得行为体只能争夺权力以实现利益。而建构主义假定国际体系的政府状态是观念结构,可被改变,国家不局限于权力斗争。就此可以提出一个假设:在建构主义视角下,国际社会结构建构了国家的公共外交,而公共外交改变国际社会结构。为了验证该假设,有必要回顾学者们的相关思考。

在张庆园看来,在建构主义视角下公共外交“使信息、知识、价值等摆脱了现实主义所赋予的工具使命,目标由自由主义所强调的竞争优势,扩展到思想、文化等非物质因素层面的观念互动和共识达成,进而实现国家身份的理想建构。”㉘张庆园:《建构主义视角下公共外交的新概念》,载《国际关系学院学报》2012年第1期,第27-33页。他在文章中阐明了关键一点:公共外交旨在通过观念互动改变国际体系的规范结构以实现理想的身份建构,从而界定理想的国家利益。他抽象地回答了行为体如何开展公共外交——国家间的观念互动,以及怎样实现目的——改变国际体系结构以建构理想身份和利益。但这种阐释把公共外交的运作环节分解得过于笼统而没有体现出公共外交的“公共”特征。

相对而言,林逢春等在分析建构主义视角下的侨务公共外交时把握了“公共”特征——“侨务公共外交试图通过各项文化活动影响华人住在国公众的感性心理,而在这种感性心理作用下的大众行为又会影响其国家政府的外交倾向,从而影响到施动国(中国)的国家利益。”㉙林逢春、隆德新:《建构主义视角下的侨务公共外交:理论沟通与发现》,载《广西社会科学》2014年第4期,第125-130页。可见,公共外交的“公共”(public)表现为两个方面:国际公众与公共政策。对公共外交原理的阐释不能忽略这一重要的运作环节,即国际公众(公共外交对象)对所在国公共政策(外交政策)的影响。

在把握两者论述要点的基础上,笔者曾运用温特建构主义理论对公共外交原理作过阐释:国际体系的规范结构催生公共外交,国际公众是公共外交建构身份的介质,而这一过程所建构的新身份界定国家利益。㉚参见谈东晨、杨夏鸣:《公共外交的原理:温特建构主义理论分析》,载《公共外交季刊》2018年第1期,第121-129页。这一论述将公共外交视作行为体对国际体系规范结构的能动反作用,基本回答了国家缘何开展公共外交的问题,即规范结构对国家身份和利益的建构,从而使国家选择了公共外交这一行为模式。但它并没有阐明国家选择公共外交而非采取其他行为模式的原因。

就此可以对前面提出的假设做出初步判断和补充:国际社会结构确实建构了国家的公共外交,但这种结构是观念性的、文化性的规范结构;公共外交是一种观念互动,其中的施动者不仅包含国家行为体,还有国际公众;最终公共外交通过国际社会规范结构的改变来实现国家的身份和利益。这就是建构主义对公共外交原理的概括性阐释,但不能止步于此。为了拓展公共外交的建构主义理论范式,就必须对这种概括性阐释深入再思考,尤其是这三个方面:(1)结构:国际体系中的结构如何使得国家行为体选择公共外交,而非其他行为模式?(2)施动性:两种施动者之间的观念互动如何实现国际体系规范结构的改变,与传统型外交有何区别?(3)文化:建构文化是否意味着竞争关系的消灭,公共外交的国际政治属性如何表现?

(一)公共外交在结构的观念分配中更具建构优势

建构主义借鉴了新现实主义关于“结构迫使行为体以某种方式来行为”的思想,㉛国际关系的基本特征就是存在于国家之间的无政府状态下的分权结构,分权结构或多或少地决定着国家单元的行为。这是新现实主义关于结构的重要观点。承认国际体系中的结构影响国家行为,但不认可结构对国家行为产生的仅是因果作用,而认为更是建构作用。不同于肯尼思·沃尔兹(Kenneth Waltz)微观经济学意义上的结构,建构主义的结构是“社会结构”(sociological structure),包含三个主要因素:物质性因素、非物质性因素(共有知识)㉜社会共有知识(socially shared knowledge)是社会结构的一部分,或称之“文化”,是个体之间共同的和相互关联的知识。知识包括信念(belief)和意愿(desire)。参见Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,Cambridge:Cambridge University Press,1999,p.141。以及社会结构存在的条件——行为体之间的互动。㉝秦亚青:《文化与国际社会:建构主义国际关系理论研究》,世界知识出版社2006年版,第73页。阐释结构如何使得国家选择与国际公众互动(公共外交),就要从物质性因素和共有知识两个方面来探索。

物质性因素如领土、资源、经济和军事实力等,在国际政治研究中长期被物质主义学说认为是国家行为的原因和目的,例如新老殖民主义间的结构性矛盾导致了1898年美西战争,事实证明战争是掠夺原料产地和国际市场的有效手段,美国因此控制了古巴和菲律宾。建构主义则关注物质性因素背后结构和行为体所赋予的观念,因为物质性因素只能通过社会性结构才能对国家行为起到有意义的影响。㉞温特认为物质力量不像人在其周围建立的意义语境那样重要、那样富有意义。参见Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,1999,p.136。英国和西班牙都拥有值得美国垂涎的殖民地,美国只有通过对英西两国的不同考量,认为老朽且价值观迥异的西班牙更适合作为目标时,古巴和菲律宾才对美国具有实际意义。毫无疑问,国家行为依靠物质性因素外化,公共外交亦是如此——对外援助的基础设施依托于大量投资,人文交流伴随着学者和学生的流动,塑造国家形象的影片在国外电影院放映等。但物质性因素背后的观念才是最重要的:美国军舰停靠日本港口是军事公共外交还是侵略行为取决于美国对美日关系的期望;过去数百年西方大国在世界市场中持续扩张追求支配地位,而中国则能基于一脉相承的共享发展观提出并践行“一带一路”倡议。因此,建构公共外交这一行为模式的不是物质性因素,而是观念。

共有知识是相对自有知识而言的。自有知识是指个体行为体持有的而他者没有的信念,国家的自有知识来自于意识形态或其他国内因素,可以成为判断国际形势和界定国家利益的决定性因素,是研究对外政策的主要考虑。㉟Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,1999,p.141.例如中国对祖国统一的追求是一种自有知识,决定其执着于香港回归的行为,从20世纪60年代在广东东江为香港兴建免费供水工程的史实中可见一斑。但面对复杂紧张的国际形势、尤其是英国威迫利诱企图维持对香港的长期管制时,自有知识不足以维护国家主权和领土完整。彼时,中国向联合国非殖民化特委会提出正当主张,对香港问题的立场获得国际社会的广泛认可,并经过与英国当局的反复博弈,达成了1997年香港回归的协定,这一共有知识有效地促成了祖国统一大业。共有知识因此是结构中最根本的因素,它建构了行为体的身份——中国的身份由缺乏话语权的边缘国家逐步向政治大国转变,政治利益随之得到恢复与延伸。

一些西方和第三世界国家质疑“一带一路”倡议甚至视其为威胁,但中国通过公共外交传播其构建人类命运共同体的思想,消除了部分疑虑。公共外交是自有知识与共有知识之间的桥梁,通过建构对行为体有利的共有知识发挥作用。而建构公共外交这一行为模式的观念就是将自有知识向共有知识转化的思想,力图改变自有知识与共有知识间的不对称状态。㊱这种阐释与国际政治研究中强调国家间信息流动的信号理论存在相似之处,但信号理论在分析物质性因素与观念时并不严格地将两者相区分。另一方面,信号塑造的所谓决策者脑中的“形象”在建构主义看来仅仅是一种供外交决策参考的自有知识,尚未达到具有建构作用的共有知识的高度。参见罗伯特·杰维斯:《信号与欺骗:国际关系中的形象逻辑》,徐进译,中央编译出版社2017年版,第3-4页。这种不对称状态反映出结构的“观念分配”,又称“话语形成”(discursive formations)特征,即物质性因素背后的观念、自有知识及共有知识在国际体系中的分配情况。行为体间的互动能够改变结构的观念分配,然而经济摩擦和军事博弈无法建构有利的共有知识,且公共外交与传统型外交方式相比更容易消除不利的共有知识。可见公共外交在结构的观念分配中更具备建构优势,国家因此选择公共外交这一行为模式。

(二)个体施动性建构国家层面的规范结构

施动性(agency)指施动者(agent)对结构发挥能动作用的属性。在建构主义看来,施动者间的互动建构了规范结构。传统型外交是各国政府间的沟通行为,如中美贸易磋商、领导人国事访问等。虽然此时行为的具体承担者是政府官员或国家元首,但行为的意图源于国家行为体而非个人行为体,因此表现出国家的团体施动性(corporate agency)。㊲温特借鉴了韦伯和马克思的国家理论形式,提出了国家是自行组织的实体(self-organizing entities),国家的内在结构使其成员能够采取具有制度化的集体行动,即团体施动性。但国家行为体是真实的,不可能被还原到支承国家的个人。公共外交则是一国政府及其代理者与国际公众的沟通行为。例如在对中东公共外交中,美国通过萨瓦电台和自由电视台持续影响中东地区青年群体,促进公民社会的培育。㊳阿拉伯语广播电台萨瓦电台(Radio Sawa)和卫星频道自由电视台(Alhurra TV)均由美国国会资助,向中东地区青年报道有关中东、美国乃至全球的新闻。参见罗爱玲:《美国政府中东公共外交:目标、内容与成效分析》,载《国际关系研究》2014年第3期,第113-127页。这一过程中,美国的团体施动性并不直接对规范结构产生建构作用——向中东地区青年传播美国价值观不能直接改善美国与中东国家的关系。因为施动者在国际体系中的互动建立于独立存在的基础上,㊴参见Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,1999,p.182.一国内亦是如此。在中东国家中的规范结构里,青年群体表现出物质(自己的身体)和认知(独立的思维)两方面的个体施动性(individual agency),当这种个体施动性相互联系、积累得足够强大并付诸实践(如阿拉伯民主浪潮)时,才能改变、建构国家中的规范结构,甚至产生出国家新的团体施动性。约瑟夫·奈在软实力研究中也强调个体所能发挥的作用,他曾认为担任外交决策者的留美毕业生有可能实现美国政府的期待。㊵参见Joseph S.Nye,“Restoring America's Reputation in the World and Why It Matters”,2010,https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/Testimony-of-Joseph-S-Nye-mar-04-2010.pdf其逻辑就是留美毕业生对美国文化的认同和政策偏好(个体施动性)最终能转化为亲美外交政策(团体施动性)。

公共外交中非国家行为体的参与能够有效地调动国际公众的个体施动性,因为非国家行为体相比于行事刻板的政府更受公众的青睐。它们在实践中具备更多的灵活性,在一程度上减少了政府“自吹自擂”的嫌疑,使公共外交呈现网络化发展模式。如德国政治基金会在华的五个常驻机构,通过派遣专家、举办研讨、提供培训、设置奖学金等方式广泛联系中国青年群体,加深了中德间互信。㊶参见杨烨、张妗娣:《德国政治基金会在华的工作方式及其公共外交特征评析》,载《社会科学》2014年第4期,第22-28页。人文交流、重大赛事和国际会展的举办吸引着特定国际公众的参与,这些都能够潜移默化地影响国际公众的认知,从而激发他们改变、建构规范结构的个体施动性。

然而,要使新的规范结构成为施动者,必须具备三个特征:“团体施动的‘观念’、既可以使集体行动制度化、又可以认可集体行动的决策结构”。㊷Barry Buzan,People,State,and Fear,Boulder:Lynne Rienner,1991,pp.65-66.显然,产生后两者的难度要远大于前者,这就反映出对象国政治生态在公共外交中的考量意义。假设我们同时对美国和中东地区公众开展公共外交活动。相对中东地区而言,美国拥有良好的政治参与环境:利益集团活跃,大众传媒发达,甚至有专门的政治游说机构。因此对美国公共外交的难度要小于对中东地区。

总而言之,传统型外交局限于团体施动性,而公共外交蕴含着个体施动性。个体施动性虽不能直接改变国际体系中的规范结构,但可以对国家层面的规范结构发挥建构作用以影响国家的团体施动性,进而实现国际体系规范结构的改变。

(三)公共外交是文化负载者间的竞争行为

结构和施动性之间的辩证关系提出了这样一个假设:“文化是一个自我实现的预言。”㊸Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,1999,p.186.国家在采取某种行动之前不仅要界定该情景中的自我角色,还要认定他者的身份和利益以预测其行为,而文化能提高预测的准确性,使国家实施相应的行为并巩固文化和规范结构。公共外交建构了国际社会的文化,使国家的行为在时间上具有相对的可预测性——日本不会因为美国军舰的到访而惊恐,参与“一带一路”倡议的国家会欢迎中国企业投资。他们的互动反过来加强了文化,造就了规范结构的自均衡趋势:美日同盟的稳固,“一带一路”国家间的友好关系。这就是文化的自我再造趋势,赋予了规范结构以稳定性从而降低了交易成本,为国际合作提供了基础和保障。现实中,一国的状态、制度和信誉等足以影响文化的自我再造趋势,如人民币进入特别提款权能够增强国际金融市场对中国市场的信心。除了巩固国际合作,公共外交对于文化的建构作用还具体表现在跨国媒体中国际议程建设和框架建设的主导权上,㊹参见 Tamir Sheafer,Itay Gabay,“Mediated Public Diplomacy:AStrategic Contest Over International Agenda Building and Frame Building”,Political Communication,Vol.26,No.4,2009,pp.447-467.它可将国家身份建构置于主动地位。因此,各国都会致力于建构一种能够赋予自我良好身份的文化。

文化也包含冲突性质。文化对国家身份和行为的建构作用往往在规范结构受到威胁和破坏时得以体现,如“伊斯兰国”对现代民族国家体系的冲击促使西方国家加大对中东地区反恐战争的投入,美国退出跨太平洋伙伴关系协定给日本增添压力。显然,国家的某些行为在一定程度上依赖于他者的身份及行为,这就意味着国家可以通过公共外交建构他者身份来实现利益,其路径仍是将自有知识上升为共有知识。例如以色列将“哈马斯”定义为恐怖组织作为其在地区冲突中采取军事行为的合理性依据;㊺另外,以色列政府将包括哈马斯在内的巴勒斯坦反以势力和个人所从事的敌对活动以清单形式公布于外交部网站上,并定义为恐怖主义活动。参见https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Wave-of-terror-October-2015.aspx。西方向第三世界国家鼓吹“中国威胁论”以巩固在国际体系中的核心地位。可见,公共外交所建构的文化最终指向两种归宿:建构自我身份或建构他者身份,这就是公共外交得以成为国家战略选择的原因,前者大可理解为建立共识和消除误会,后者则更能反映出国家身份的博弈。所以,公共外交对共有知识的建构并不意味着竞争关系的消灭。尽管公共外交在实践中能表现得格外温和,其国际政治属性仍是文化负载者之间的竞争行为,意在争取建构文化的主导权。公共外交所代表的文化性竞争是国际体系中规范结构变化的不竭源泉。温特认为,这类竞争至少有以下五种相互重合的根源。㊻Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,1999,p.188.

第一,一种文化中存在不同逻辑间的内在矛盾。欧洲外交关系理事会于2017年底发布的一份有关欧中关系的报告指出,中国在中东欧的公共外交不同于俄罗斯的幕后操纵和宣传活动,而是绕开地缘政治,依靠投资与就业来吸引中东欧国家。㊼参见顾德明、杨莉:《从公共外交与游说看中国在欧洲的影响力》,载《国外社会科学》2018年第3期,第154-155页。这表现出中东欧国家在处理国际关系时遵循不同的逻辑:政治上受制于俄罗斯,而在经济方面寻求与中国合作。两个逻辑间的矛盾使得中俄两国能对中东欧开展截然不同的公共外交实践。

第二,施动者永远不可能是彻底社会化的。彻底社会化意味着绝对的共有知识,与文化的运动性相悖。如果所有美国人都坚信特朗普的对华政策完全正确,那么力图改善中美关系的对美公共外交就毫无意义。显然社会化是不彻底的,自有知识拥有或多或少的活动空间,使公共外交得以激发个体施动性。

第三,共有知识可能会产生非本意结果。2017年上海合作组织给予印度和巴基斯坦正式成员国身份,虽然两国承诺不将冲突带入上合议程,但有理由相信印度将在上合内以更隐秘的方式与巴基斯坦对抗。㊽参见杨恕、李亮:《寻求合作共赢:上合组织吸纳印度的挑战与机遇》,载《外交评论》2018年第1期,第36-65页。另外,扩员还可能会冲击上合的能源合作,造成组织内的能源需求竞争的激烈化。㊾参见薛志华:《上海合作组织扩员后的发展战略及中国的作为——基于SWOT方法的分析视角》,载《当代亚太》2017年第3期,第55-77页。这些问题的产生是上合组织的非本意结果,但重塑成员互信关系和传递“上海精神”的公共外交有助于解决这些问题。

第四,外力震动影响文化秩序。以处于战乱中的国家为例,弱国政权的合法性往往受到国际关系中不对称冲突的挑战。有学者认为:“对于身份的认知错误是导致不对称冲突的直接原因。”㊿柳思思:《身份认知与不对称冲突》,载《世界经济与政治》2011年第2期,第114-127页。那么,建构身份的公共外交就是弱国应付不对称冲突的必备手段,它至少能在国际社会中博取同情。事实上,势均力敌的国家在冲突中也不会放弃谋求国际舆论的支持。

第五,文化内部产生的新观念能够转化为创造力。从和平共处五项原则,到维护世界和平与发展,再到“一带一路”倡议和人类命运共同体理念,中国一直在不平等、不均衡的国际秩序下构思并探索新秩序,这就是中国创造力在国际体系文化中的体现。新观念指导中国外交形式逐渐多样化,与文化外交、援助外交、城市外交和民间外交等交叉的公共外交随之发展壮大。

三、案例分析:以色列的公共外交

通过对公共外交中结构、施动性和文化的建构主义分析,我们得到对公共外交原理的概括性阐释。公共外交因其在观念分配中的建构优势而被选择使用,伴随着国际公众个体施动性对所在国团体施动性的影响,仍属于文化负载者间的竞争行为。这也为我们探索出一条从结构、施动性和文化三方面出发阐释公共外交活动的建构主义路径。然而,论述过程中的例证并不充分,具体表现为没有同时贯穿三方面的完整案例,因此存在选择偏见(selection bias)的风险。为了检验这条研究路径的有效性,结合上文论述对以色列公共外交进行演绎分析。

(一)作为分析对象的以色列公共外交

把以色列公共外交作为分析对象的理由首先在于:公共外交始终是以色列国家战略的重要组成部分,实践经历脉络清晰,能够为演绎分析提供较为显著的案例。以色列公共外交历史悠久,早在1948年以色列国正式宣布成立前,犹太复国运动就把争取国际社会支持和赢得人心的宣传活动视为重要任务。〔51〕参见 Rudy Stoler,“Legitimating Jewish Identity Amidst Chaos:Zionist Public Diplomacy”,Exchange:the Journal of Public Diplomacy,Vol.3,No.1,2012,pp.54-62.复国运动领袖纳胡姆·索科洛(Nahum Sokolow)首先将“hasbara”(希伯来语,意为“阐释”)一词来表示“阐释犹太民族诉求、释放积极信息从而影响公众舆论”的宣传。乔纳森·卡明斯(Jonathan Cummings)将hasbara定义为一种“争取并维持国际社会支持以色列政策的努力,是犹太民族性中根深蒂固的具有防御性、策略性和说服力的本能。”〔52〕Jonathan Cummings,Israel's Public Diplomacy:The Problems of Hasbara 1966-1975,Lanham:Rowman&Little eld,2016,p.8.如今,hasbara已是以色列政府集公共关系与媒体传播于一体的公共外交代名词。回顾以色列建国前的历史,犹太民族能在各方势力纷繁复杂的中东地区立足,得益于回归潮时期英国发表《贝尔福宣言》、复国运动时期美国为首的西方世界的同情以及联合国分治方案的支持,其中当然离不开国际性犹太组织在西方国家和联合国的宣传和游说活动。以色列建国后仍面临着地缘上被阿拉伯国家包围以及非传统安全方面的威胁。对此,政府除了增强军事和科技实力,还资助了一批海外组织和联络项目,针对性地培养包括侨民在内的国际公众对于以色列的积极认同。〔53〕例如,由以色列外交部资助、总部设立在美国纽约的“hasbara联谊会(Hasbara Fellowships)”就是一个在大学校园内培养亲以积极分子的组织,其声称已在北美200多所院校中培养了近2000名学生。经过培训的积极分子组织过数次校园集会,对抗校园中同时存在着的对以负面宣传活动。活跃在校园的类似组织还有如“交换计划(Project Interchange)”和“以色列计划(The Israel Project)”等。亲以利益集团也是以色列公共外交的主体之一,对美国外交政策议程发挥重要影响力的以色列游说集团闻名于世。〔54〕以色列游说集团中的许多个人或团体并未直接力劝官员,行为完全像其他利益集团那样超越简单的游说活动范围,称之“亲以共同体”或“帮助以色列运动”更准确、形象。参见约翰·米尔斯海默、斯蒂芬·沃尔特:《以色列游说集团与美国对外政策》,王传兴译,上海人民出版社2009年版,第164-167页。近年来,以色列稳步推进对发展中国家的经济和社会援助,〔55〕参见 EytanGilboa,NachmanShai,“Rebuilding Public Diplomacy:The Case Of Israel”in Ali-Fisher,Scott Lucas,Trials of Engagement:The Future of US Public Diplomacy,Leiden:Brill,2010,pp.33-54.着重提升外交机构运用社交媒体的技能水平,拉近与知名新闻记者的距离,〔56〕犹太人在传媒业影响显著,美国主流媒体近年来涌现出众多的犹太记者、编辑和主持人等,许多知名的出版社也是犹太人创办或经营的。以色列鼓励他们通过其控制的传媒积极宣传和推介以色列,同时将批评的言论边缘化。参见张梅:《试析以色列侨务公共外交》,载《现代国际关系》2018年第6期,第57-62页。另外,为了拉拢具有影响力的记者,以色列还为他们提供餐食和免费旅行机会,对报道内容进行指导。而且动员本国公民及海外犹太人在互联网上积极参与国家形象建构,成效明显。

另一个理由是,以色列公共外交中的成功与失败对比鲜明,便于在演绎分析中发现它们在结构、施动性和文化上的差异。基于以色列在公共外交方面较强的需求和影响力(包括正面和负面),国内外学者辩证分析的研究成果丰富,可谓毁誉参半——既有成效明显、值得借鉴的一面,也有漫不经心、事与愿违而遭受尖锐批评的一面。中国学者徐进认为以色列在欧洲民众心目中的形象不佳、对美国的公共外交也未达理想效果,失败的原因主要包括认知不足、体制不畅、资金缺乏和措施失当。〔57〕徐进:《以色列公共外交失败的原因与教训》,载《西亚非洲》2012年第4期,第43-54页。威斯敏斯特大学学者米莉亚·欧拉(MiriyamAouragh)认为,以色列公共外交在军事行动主导的语境下被理解为试图用复国主义掩盖殖民主义,这一逻辑必然使其走向失败。〔58〕MiriyamAouragh,“Hasbara 2.0:Israel's Public Diplomacy in the Digital Age”,Middle East Critique,Vol.25,No.3,2016,pp.271-297.在海法大学学者盖·哈迪尔(Gal Hadari)看来,以色列决策层面的弊端阻碍了公共外交政策的规划和执行,政府和民间的效能有限而军方填补了空白,“安全文化”因此获得主导地位。〔59〕Gal Hadari,AsafTurgeman,“Public Diplomacy in Army Boots:the Chronic Failure of Israel's Hasbara”,Israel Affairs,Vol.24,No.3,2018,pp.482-499.针对上述批评,我们将在演绎分析中做出回应。

总而言之,对以色列公共外交的演绎分析不仅要检验阐释的有效性,而且要在检验后探讨公共外交活动成功或失败的原因。为此,本文选择以色列在2006年第二次黎巴嫩战争期间的公共外交作为分析对象,基于建构主义视角,综合考察结构、施动性和文化这三方面在以色列公共外交过程中的体现和意义。

(二)以色列在第二次黎巴嫩战争中的公共外交

在以色列与哈马斯于加沙地带爆发冲突的背景下,2006年7月12日,黎巴嫩真主党下属的军事力量越过以黎边界袭击以色列国防军,造成以军8名士兵死亡、2人被俘;同时向以色列北部城镇和军事设施发射火箭弹和迫击炮,若干平民遇难。作为回应,以色列方面启动“换向”(Change of Direction)行动,空袭和炮击真主党控制的黎巴嫩南部地区的军事目标、民用基础设施和国际机场,紧接着派遣地面部队侵入黎巴嫩并实施海空封锁。在联合国斡旋下,双方的激烈对抗持续到8月14日停火协议生效为止,为期34天的第二次黎巴嫩战争导致以黎两国平民死伤众多,大量人口流离失所。

在整场冲突中有三个行为体——以色列、黎巴嫩真主党和黎巴嫩政府,各方都努力表明对冲突的态度以争取国际舆论的支持。对于以色列的公共外交而言,目的就是让国际社会理解并承认其使用武力的正当性,〔60〕Ben D.Mor,“Accounts and impression management in public diplomacy:Israeli justification of force during the 2006 Lebanon war”,Global Change,Peace&Security,Vol.21,No.2,2009,pp.219-239.进而使相关国家产出有利于以色列利益的外交政策。

1.结构

第二次黎巴嫩战争爆发的缘由并不局限于黎巴嫩政府、真主党与以色列的利益矛盾,还有美国、叙利亚和伊朗的势力渗透;表面上是巴勒斯坦问题的连锁反应,最终仍指向阿拉伯民族与犹太民族关于宗教、空间及资源的观念对抗。客观地看,西亚黎凡特地区的规范结构以冲突为主题,所建构的以色列身份必然异常复杂矛盾——既是一个建国之路崎岖坎坷、生存权利不断受到挑战、其首都耶路撒冷不被普遍承认的国家;又是一个靠武力扩张立足中东、对巴勒斯坦问题秉持铁腕立场的国家,以色列领导人和对巴政策经常被用作与纳粹德国领导人及其反犹政策相类比。〔61〕Eytan Gilboa,“Public Diplomacy:The Missing Component in Israel's Foreign Policy”,Israel Affairs,Vol.12,No.4,2006,pp.715-747.在建构主义视角下,以色列与阿拉伯的军事力量等物质因素并非冲突结构的必要条件,犹太复国主义、冷战格局下美苏对中东地区的觊觎、以色列国家安全观等观念因素才是最有意义的。历史上以色列驱逐巴勒斯坦人、侵略埃及、发动不对称战争、使用集束炸弹和磷弹等非人道武器的做法以及贝鲁特大屠杀〔62〕1982年黎巴嫩内战时期位于西贝鲁特的两个难民营中,数千巴勒斯坦和黎巴嫩难民被杀。除了直接肇事的黎巴嫩某民兵组织外,以色列国防军也被指参与其中。联合国相关调查委员会认为以色列作为难民营的占领国对暴行负有责任,并认定这是一起种族灭绝事件。参见SeánMacBride,et al.,Israel in Lebanon:The Report of International Commission to Enquire into Reported Violations of International Law by Israel during Its Invasion of the Lebanon,London:Ithaca Press,1983,pp.191-192。等恶性事件,使得以色列无法扭转其在黎凡特地区“暴虐残忍”的形象。面对黎巴嫩真主党与国际公众积极互动谋求认同的宣传攻势、〔63〕Moran Yarchi,“Terror Organizations’Uses of Public Diplomacy:Limited versus Total Conflicts”,Studies in Conflict&Terrorism,Vol.39,No.12,2016,pp.1071-1083.黎巴嫩政府在国际社会上对真主党的支持立场,依靠武力无法在短时间内消灭真主党,以色列只能通过其他路径争取保障其有效打击真主党并压制黎巴嫩政府的外部条件,说服域外国际公众和潜在决策者的公共外交就是其中之一。

根据实践主体的不同,以色列在第二次黎巴嫩战争中的公共外交活动可划分为两类:(1)以色列政府通过跨国媒体及互联网等渠道与国际公众间的互动。具体表现为官方网络、新闻发布会和以色列媒体在战争信息方面的引导,阐释以军行动的正当性来争取国际公众的理解、同情和支持。(2)海外以色列游说集团与他国潜在决策者间的互动。此举目标在于,一方面使他国发布有利于以色列的外交辞令,另一方面,在联合国介入战争时阻碍停火议程,直到以色列愿意终结为止。两类公共外交活动都能够为以色列减轻外部压力。

2.施动性

在战争初期,以色列确实获得了国际公众可观的支持。2016年7月17日,总理新闻顾问声称:“以色列正在赢得争取公众舆论的国际斗争。”〔64〕同时他援引了英国天空新闻台(Sky News)的一项民意调查结果(80%的观众认为以色列攻击黎巴嫩是正当的)作为证据。参见Gil Hoffman,“Israel Calls Up Media‘Reserves’to Get Its Message to the World”,Jerusalem Post,2006-07-17。整个战争期间,以色列外交部共发布相关新闻稿和声明51篇,涵盖了总理、外交部长在接待外宾时和新闻发布会上的发言、外交部长接受的媒体采访、内阁会议公告、国防军发布的相关简报等,上述信息均以英语、阿拉伯语、波斯语、俄语和西班牙语等多种语言形式发布在外交部网站上。〔65〕参见 https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2006/Pages/default.aspx。从内容看,以色列政府发布的信息主要围绕四点展开:(1)保护公民是以色列政府最重要的责任;(2)真主党是威胁以黎关系和地区安全的恐怖主义力量;(3)黎巴嫩政府有责任解除真主党武装;(4)以色列的行动意在维护该地区的和平与安全。除了政府积极公开信息外,以色列公共外交的初期成效也离不开本国媒体的全力支持。以色列媒体监测组织凯舍夫(Keshev)调查发现第二次黎巴嫩战争期间,“(以色列)新闻媒体营造了绝对支持战争并为其全面辩护的氛围,且系统性地压制早在战争首日就已暴露的问题。”〔66〕David Grossman,“War to the Last Moment”-The Israeli Media in the Second Lebanon War,Jerusalem:Keshev,2007,p.4.然而,在欧洲报纸上刊登的多是黎巴嫩遭受破坏的景象。

值得一提的是,以色列政府在公共外交中在话语中强调自己的行为实属“别无选择”,坚持将战争责任归于真主党,即使以军行动确实导致了部分黎巴嫩平民的伤亡。例如,以色列外交部长齐皮·利夫尼(TzipiLivni)在海法会见联合国负责人道主义事务的副秘书长简·埃格兰(Jan Egeland)时向后者展示了真主党火箭给城市造成的破坏,并称:“以色列的攻击目标是真主党,或许会不幸地造成平民丧生,而真主党攻击以色列城市是为了袭击平民和居民点,以色列希望国际社会能够认识到其中的天壤之别。”〔67〕Israel Ministry of Foreign Affairs,“FM LivniMeets with Emergency Relief Coordinator Jan Egeland”,2006-07-27,https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2006/Pages/FM%20Livni%20meets%20with%20Emergency%20Relief%20Coordinator%20Egeland%2026-Jul-2006.aspx再如,2006年7月30日以军空袭了黎巴嫩南部村庄卡纳(Qana)的一幢公寓楼,造成数十名平民死亡。以色列军方发言人对此的评论为:以军事先已采取疏散措施、真主党恐怖分子将平民和基础设施作为盾牌、以军将继续打击真主党。〔68〕Israel Ministry of Foreign Affairs,“Israel Defense Forces Press Conference Following the KafrQanaIncident”,2006-07-30,https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Hizbullah/Pages/IDF%20press%20 conference%20following%20the%20Kafr%20Qana%20incident%2030-Jul-2006.aspx这种在道德上反复塑造对峙状态的话语策略,试图建构以色列与真主党一正一邪的对立身份,但随着时间推移,不对称战争中更多暴露出的是以军对黎巴嫩人民的伤害,重复地推卸责任透支了国际公众对于以色列军事行动合理性的支持。

美国政府在战争期间“一边倒”的亲以外交政策,不仅反映出以色列是美国最亲密的盟友,也证明了“犹太人游说确实是最重要最成功的游说”。〔69〕李庆四:《美国国会中的外来游说》,载《美国研究》2007年第3期,第7-18页。以黎冲突爆发时,美国以色列公共事务委员会(AIPAC)为首的以色列游说集团便募集资金、尝试操控媒体、向行政和立法机关派出游说代表,确保美国全面支持以色列,而以说服“潜在决策者”为核心的公共外交活动效果显著。战争伊始,美国政府便谴责真主党“无端的恐怖主义行为”并要求其立即无条件释放被俘士兵,同时匆忙地向以色列运送武器;当国际社会呼吁停火时,国务卿、驻联合国大使均公开拒绝,美国甚至成为安理会中唯一反对停火议程的成员。毋庸置疑,这些外交辞令和对外政策为以色列打击真主党争取了时间。

约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)和斯蒂芬·沃尔特(Stephen Walt)用六个事例证明以色列游说集团对于美国外交决策的影响力。其中一位国会议员致信国务卿,认为大力援以可能会损害美在黎利益,但他在面对“愤怒不已”的主要犹太人组织时又不得不道歉。〔70〕约翰·米尔斯海默、斯蒂芬·沃尔特:《以色列游说集团与美国对外政策》,王传兴译,上海人民出版社2009年版,第472-473页。不过,相较于积极亲以的华盛顿官员们,65%的普通民众认为美国应当从这场战争中脱身。〔71〕2006年7月12日CNN主持的由意见调查公司开展的民意调查。参见http://www.pollingreport.com/israel2.htm。显然,以色列游说集团说服的不是广泛的美国公众,而是总统幕僚和国会中的潜在决策者。在游说制度的保障下,游说集团向行政和立法机关输送亲以信息,潜在决策者的政策偏好经过决策程序上升为国家对外政策。〔72〕参见海伦·米尔纳:《利益、制度与信息:国内政治与国际关系》,曲博译,上海人民出版社2010年版,第8-21页。最终,以色列游说集团实现了影响美国外交政策的目标,但没有改变以色列政府与美国公众相脱节的状态,反而使前者蒙受了战略成本和道德立场方面的沉重代价。

3.文化

以色列试图建构正义的自我身份和恐怖主义的对手身份,在第二次黎巴嫩战争中的公共外交事实上巩固并加强了黎凡特地区的冲突文化。从内容上看,以色列公共外交无疑更倾向于建构一种普世性文化,意在争取西方世界、尤其是欧洲对其的积极认同,渴望被赋予“西方国家”的身份,从而能够行使同等的、不必顾忌道德风险的自卫权,但未能如愿以偿。

那么,为何以色列公共外交鲜得欧洲国家支持?塞缪尔·亨廷顿(Samuel P.Huntington)认为,欧洲范围结束于基督教范围终止、伊斯兰教和东正教范围开始的地方,这就是欧洲文化和西方政治经济的边界。〔73〕参见塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,新华出版社2010年版,第138-139页。犹太人为主体民族的以色列显然在人文地理上被排斥在外,纵使它与欧洲国家拥有相似的民主制度,但宗教和民族身份的特殊性与西方世界认同的普世性相矛盾,对民主的认知也存在着价值差异,导致以色列常被冠以“种族隔离”之名。不过,以色列相对于欧洲的特殊性正是其始终得到美国支持的原因——这是两股孤立文化的亲近趋向,即两国例外论的共鸣。当然,这并不能阐释一些欧洲国家对于黎巴嫩的“同情”。更合理的观点是欧洲在黎凡特问题上的立场独立于与以色列的价值差异,而是植根于自身在该地区的殖民历史。〔74〕参见Raphael D.Harkham,“Understanding Israel's Public Diplomacy Strengths and Weaknesses”,Israel Journal of Foreign Affairs,Vol.5,No.3,2011,pp.103-113.在建构主义视角下,造成殖民地集体创伤和“后殖民罪行”的历史经验为欧洲建构了一种拒绝“压迫-被压迫”范式的应激性文化,当以色列过度的军事行动触发这种文化时,担心被赋予“前殖民者”身份的欧洲国家会因愧疚而声明反对,以达到为自己开脱的目的。

所以,上文中米莉亚·欧拉的观点其实因果倒置,以色列公共外交的失败并非因其试图掩盖殖民主义的逻辑,而是对军事行动正当性的强调唤醒了欧洲旧殖民主义的集体记忆。而盖·哈迪尔提出的批评值得反思,以色列公共外交对“安全文化”的建构不应以象征暴力与征服的军方为主角,而是将主导权回归政府和民间行为体,避免过度聚焦军事行动。这种回归契合欧洲文化,或许能够缓解欧洲对于以色列行动所秉持的习惯性怀疑态度。

从结构、施动性和文化三角度出发分析以色列公共外交的演绎分析,验证了上文对公共外交原理阐释的合理性,也证明了研究路径的有效性。以色列在冲突结构下选择公共外交争取有利的外部条件;试图发挥国际公众的个体施动性对其所属国规范结构的建构作用以产出亲以外交政策;公共外交不仅是以色列与敌对势力的文化性竞争,还反映出以色列与欧洲的文化矛盾。演绎分析还提供了一个认识以色列公共外交失败的视角。在发挥个体施动性的环节中,以色列公共外交没能在内容上协调本国民众和国际公众的需求,使面向本国民众培育的爱国情绪演化为国际公众眼中的好战形象。另一方面,以色列游说集团虽然成功地获得了美国的援助,但所激发的个体施动性脱离了国际公众的广泛参与,没能最大限度地体现公共外交的价值,以色列的国际形象未能得到改善。将建构安全文化的公共外交主导权赋予军方,这也是以色列公共外交失败的原因之一。

四、对中国公共外交的启示

(一)中国公共外交中的身份演进

在对以色列公共外交进行演绎分析、建构主义阐释路径的有效性得到验证后,需要彰显其指导实践的理论价值。从结构、施动性和文化来研究中国公共外交,有利于厘清其中认识论、方法论与问题的变化。首先,国家缘于结构的观念分配而选择具有建构优势的公共外交,那么国际体系中结构的变化必然导致中国公共外交的认识论随之改变。其次,公共外交旨在发挥国际公众的个体施动性对其所属国规范结构的建构作用,如何有效调动个体施动性能够体现中国公共外交的方法论创新。最后,公共外交作为一种文化性竞争推动规范结构变化,其所建构的共有知识赋予了中国相应的身份。

新中国诞生并成长于激烈对抗的两极格局中,彼时民族解放运动和社会主义运动兴起,中国公共外交的认识论即维系国家生存并融入国际社会,方法论为利用国际会议、对外援助争取第三世界的支持,借助民间外交、接待外宾等方式与未正式建交的西方国家建立联系。例如,对遭受美国侵略的越南人民提供粮食和工程援助,提升了中国在社会主义阵营内的地位;在工会、青联、妇联和中国人民保卫世界和平委员会的基础上,新成立了诸如中印友好协会、中国-拉丁美洲友好协会和中日友好协会等组织,充分发挥了半官方组织的对外交流作用。中国领导人曾抓住一切机会同来访的外国人士交朋友——据不完全统计,周恩来自1953至1975年间光是会见日本客人就达到298次,接见日本各界访华团体200次。〔75〕王红续:《周恩来的公共外交实践与思想》,载《公共外交季刊》2011年第2期,第105-111页。此时的中国并没有放弃在国际场合使用道义评价法对美国和苏联等霸权国进行负面宣传。在这一阶段,中国身份被建构为刚获得解放和新生的、反帝反侵略、维护世界和平的社会主义国家。

在改革开放前,中国的外交形势出现剧变。周边国家遭受美军入侵,中苏冲突升级,一些亚非国家恶化对华关系,美国做出改善关系的姿态。此时中国公共外交的认识论为维护地区和平稳定,修复对外关系,联美反苏。在方法论上,依靠援助和新闻舆论,把握民间交流促进官方外交的契机。改变突出意识形态的宣传攻势,与南斯拉夫等国改善了关系。“乒乓外交”打开中美两国人民友谊的大门,向美国政府间接传递了友好信号,基辛格秘密访华为尼克松的“登月行动”作了铺垫。〔76〕刘新生:《新中国重大外交事件纪实》,上海辞书出版社2010年版,第155-169页。一系列非官方交流最终促成长达20余年的对峙僵局被中美双方打破,中国的国际地位也在缓和与西方关系的过程中迅速提高。该阶段中国身份是复杂的,由两面开弓、强化国际革命主张而被孤立的国家转变为反对苏联霸权主义、同西方关系正常化及恢复联合国席位的社会主义大国。

改革开放至今,国际体系经历了两极格局的瓦解,多极化趋势坎坷不定,国际形势复杂多变。中国公共外交的认识论也由“韬光养晦、有所作为”演进为积极推进国际秩序变革和全球平衡发展。实力的提升和信息技术的发展丰富了中国公共外交的方法论。如今中国积极参与国际事务,为全球治理提供中国方案;利用国际舆论传递中国价值,鼓励优秀文化走出去;“一带一路”倡议共享发展成果,加大对发展中国家特别是不发达国家的援助力度。在共有知识由地区和平稳定转向人类命运共同体的过程中,中国身份也逐渐从有区域影响力的大国向全球负责任强国演进。

在中国身份的演进中,公共外交的认识和实践也遭遇过不容忽视的问题,这些问题具有鲜明的时代特征。为了立足于社会主义阵营并扶助国际共产主义运动,中国公共外交曾长期存在着浓厚的意识形态色彩,实践中依赖于对社会主义国家和第三世界国家的援助外交。尤其是社会主义阵营分化后,中国加大了对阵营内反苏国家的援助力度。从长期积贫积弱的阴影中走出不久,此时中国经济仍欠发达,过度的对外援助无疑是国家的沉重负担,且效果不甚理想。例如20世纪60年代中国对阿尔巴尼亚的倾囊相助,在70年代力不从心时得到的却是阿劳动党的谴责和污蔑。〔77〕参见叶皓:《中国与阿尔巴尼亚关系发展历程及其经验教训》,载《国际问题研究》2014年第6期,第41-50页。如今,对外援助仍是中国公共外交的重要组成部分,在中国身份的建构中发挥着不可替代的作用。随着中国综合实力的稳步提升,援助外交项目不再捉襟见肘,但依然要坚持量力而行,不仅要加强对海外投资监管的力度,更需要对援助的政治成效进行科学评估。

另一方面,中国公共外交在与西方关系的破冰历程中对个体施动性的地位和潜力不够重视,往往将其局限于促成官方接触的铺垫,缺乏与国际公众的深入互动。〔78〕Yiwei Wang,“Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power”,The Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol.616,2008,pp.257-273.作为社会主义大国,中国在西方主导的国际体系文化中稍显弱势,普世价值的界定权很大程度上仍掌握在以美国为首的西方强国手中,但对于渴望改进现有国际秩序的国家来说,中国与他者的文化差异未尝不是深化公共外交的机遇。中国公共外交应充分发挥“四个自信”的优势,在争取与他国政府建构共有知识的同时把握国际公众,借助丰富的互动路径,如跨国媒体、留学项目和海外投资等,建构他们对中国身份的认同。考虑到国际公众的个体施动性存在差别,可以鼓励学界对外媒记者、来华留学人员、在华企业外籍人员和中国驻海外企业的外籍高管等高层次公众开展调研,评估其是否为中国公共外交的有效对象与资源。

(二) 当前中国公共外交面临的挑战及应对建议

中国身份向负责任强国的演进并非一帆风顺。在建构主义视角下,中国公共外交正努力建构人类命运共同体文化,但不公平、不均衡的国际体系规范结构使得着力激发国际公众个体施动性的中国话语受到各种阻碍,当前中国身份演进正面临着严峻挑战。盘踞在世界体系核心的部分西方国家致力于削弱和驱逐中国在第三世界中的影响,利用经济控制和政治干涉向欠发达国家和地区施压,甚至煽动反华情绪试图颠覆对中国的认同,其中不乏意在推动决策逻辑转向的价值输出。〔79〕潘亚玲:《西方干涉决策的规范性转向论析》,载《世界经济与政治》2015年第4期,第88-102页。在2018年3月的访非行程中,美国前国务卿雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)宣称中国对非洲基础设施的投资会导致非洲国家的债务不断增加,不仅没有创造就业机会,而且将会危及后者经济和政治的稳定。〔80〕参见“Rex Tillerson Slams China's Relationship with Africa”,BBC,2018-03-07,http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43307461.西方对中国模式的质疑和诋毁声音有着偏见无知、妒忌心理和利益驱使等渊源,〔81〕参见王义桅:《西方质疑“一带一路”的三维分析:心理·利益·体系》,载《东南学术》2018年第1期,第167-174页。无疑是中国身份演进的一大绊脚石。不过,负面的官方宣传对国际公众的感染力毕竟有限,全球发展报告中心的学者斯科特·莫里斯(Scott Morris)认为,“美国发出的可怕警告不太可能在发展中国家找到接受的听众。”〔82〕Laura Koran,“Why China's Footprint in Africa Worries the US”,CNN,2018-03-10,https://edition.cnn.com/2018/03/10/politics/china-africa-footprint-tillerson/index.html因为中国公共外交的实践相比于西方国家华而不实的价值输出更为务实,显著地改善了第三世界国际公众生活和对中国的认同。

进入互联网时代,国际环境的信息不对称状态依旧存在。通讯技术的井喷式兴替和升级,使得跨国媒体愈发重要,它们能够直接接触国际公众,尤其是在建构共有知识和影响个体施动性方面发挥特殊作用。居心叵测的外国媒体对中国身份演进的挑战不可小觑,曲解中国对外政策甚至抹黑中国身份的新闻报道层出不穷。例如,法国主要日报之一《世界报》(Le Monde)污蔑中国在非洲联盟总部大楼里开展盗取电脑信息、安装窃听器等“间谍行为”,引来一些西方媒体跟风炒作。赞比亚小报KACHEPA甚至造谣中国向非洲倾销“人肉罐头”,而耸人听闻的谣言在公众文化程度普遍较低的非洲颇有市场。诸如将“一带一路”倡议定义为“新殖民主义”、诋毁中国建构的以平等互信共赢为特征的新型国际关系、大肆宣传负面的中国内政问题,是不良外国媒体的惯用伎俩,在客观上对中国身份演进中所处结构的稳定性构成威胁。譬如《印度时报》(Times of India)称金砖国家组织不仅没有促进彼此的经贸往来,反而逐渐沦为一个不平衡的组织,其实质是中国对其他四国的资源和经济掠夺。有西方媒体报道称上海合作组织的军事合作针对的是西方联盟“北约”且已然对后者构成威胁,借机再度渲染“中国威胁论”。〔83〕参见王东:《关于上合组织军事合作与“中国威胁论”的思考》,《学术界》2010年第10期,第64-76页。这些对中国主导的国际合作机制的批判显然是缺乏事实依据的恶意宣传,人为地忽略中国方案对全球治理的贡献。此外,不良外国媒体借普世价值“衡量权”之便操纵舆论,对中国内政问题大放阙词,丑化了中国形象。

如何应对上述问题?首先,面对挑战,中国公共外交应重点培育具备强大影响力和公信力的国际媒体品牌,既保证话语的权威性,又兼顾缩小与各类国际公众的隔阂——从本地化视角出发设置新闻议程和信息内容。其次,中国的身份演进应提高危机公共外交能力,不仅要在危机状态下塑造国际话语权以化解不利影响,而且在必要时破除谣言,缓解国际公众对中国身份的偏见。〔84〕参见 Eva-Karin Olsson,“Public diplomacy as a crisis communication tool”,Journal of International Communication,Vol.19,No.2,2013,pp.219-234.此外,要重视涉外、驻外机构或企业的公共关系管理,处理好与包括外国雇员、外国留学生和国外消费者在内国际公众的关系。

文化安全是中国身份演进的另一大挑战。在中外文化交流融合的实践中不难发现,中国文化抵御西方强势文化霸权的能力还有待进一步提高,境外不良宗教思潮的影响更需引起高度关注。〔85〕苏娟:《“一带一路”与中国文化安全:挑战与应对》,载《东南亚研究》2017年第3期,第106-122页。以往中国身份演进的逻辑是以经济发展促政治合作,符合求同存异、和平共处原则的要求,且发展通常也是解决不安全根源的一种手段,但发展在一定条件下也可能成为诱发和深化各类安全问题的因素,〔86〕参见赵明昊:《“一带一路”建设的安全保障问题刍议》,载《国际论坛》2016年第2期,第1-6页。其中就包括文化安全问题。这属于中国公共外交中遭遇的非传统安全问题,如恐怖组织在海外华人聚居区周边散布极端思想,煽动针对中国驻外机构的袭击,甚至通过中外友好渠道(留学、务工项目等)向中国境内传播恐怖主义。事实上,恐怖主义国际传播的身份建构转向使得国际公众对于现代民族国家体系的认知受到严重冲击,现有国际秩序助长着跨地区民众意识形态上的分歧。〔87〕谈东晨:《恐怖主义国际传播的身份建构转向》,载《文化与传播》2018年第2期,第48-54页。这给我们的启示是,中国身份演进除了注重建构区域乃至国际经济结构外,安全结构亦不可或缺,要求不仅有效地保障传统安全,而且争取建构应对非传统安全的共有知识。上海合作组织正是这类安全结构的典范,在深化区域安全合作的同时,向中东地区扩员对于“一带一路”建设也是极具战略意义的。因此,蕴含中国智慧的上合组织,有望成为建构人类命运共同体文化的安全结构蓝本之一。

五、结论

温特在其代表作《国际政治的社会理论》中先对国际政治的学理论战做出了精彩综述,从而引出他对于建构主义的思考与补充。本文采用了相似的行文逻辑,在评述主流理论和现有研究的基础上进行再思考,力图对公共外交的建构主义理论范式做出贡献,同时证明建构主义国际关系理论在外交领域的阐释力毫无逊色。通过在建构主义视角下研究公共外交中的结构、施动性和文化,并演绎分析以色列的公共外交活动,我们可以对公共外交的原理做出总结:公共外交就是国家间争取建构文化主导权的一种竞争行为,它在结构的观念分配中更具备建构优势,通过发挥国际公众的个体施动性最终建构国际体系的规范结构,由此使国家获得新身份和相应的利益。

该研究的实际意义在于,为我们阐释公共外交活动提供了一条从结构、施动性和文化三方面出发的建构主义路径。它立足于理性主义和反思主义的公共外交理论之间,吸收借鉴理性主义的政治学及反思主义的社会学思维,契合公共外交的学科交叉特性,有利于我们把握公共外交的内在逻辑。这条路径在分析公共外交新现象(如,国际组织作为一种媒介或结构在公共外交中的角色与功能)和成效评估等方面存在尚待挖掘的潜力。在建构主义视角下,公共外交中的规范结构由于共有知识的观念性质而适合定性研究,但施动性和国家身份也是可以量化研究的,这意味着思辨和实证研究方法均可得到公共外交的建构主义理论范式的支持。尤其是公共外交中的个体施动性研究,未尝不可成为建立公共外交成效评估系统的支柱。就研究公共外交对国际公众的影响力而言,具有针对性的舆情分析比统计国际媒体的新闻报道更为科学。

从这条路径出发阐释公共外交,便于我们认识中国在公共外交中的身份演进。伴随着认识论和方法论的进步,一些新问题和新挑战也接踵而至,新时代中国公共外交依然任重而道远。中国身份在国际体系文化中的演进离不开中国共产党在实践中对外交理论创造力的培育和总结。老一辈中国共产党人在两极格局中巧妙运用公共外交,与第三世界国家建立了深厚的革命友谊,也向世界推广了反对霸权主义、强权政治而主张和平共处的中国价值。在国际形势依旧复杂多变的今天,不忘初心的习近平外交思想是新时代中国公共外交的行动指南。未来的中国公共外交工作要在党和政府的领导下,坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体,丰富中国价值的内涵,强化负责任强国的中国身份;坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设,有效增强中国道路的吸引力,提升中国文化在国际公众心目中的地位;坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路,深化上合组织国家、金砖国家间合作,构建更多平等共赢的对话平台,让“中国威胁论”不攻自破。