基于地理国情普查与土地利用现状数据融合分析研究

——以黄河三角洲地区数据为例

2019-07-25李国华关梅江娜祝明然

李国华,关梅,江娜,祝明然

(1.山东省国土测绘院,山东 济南 250013;2.山东省第一次全国地理国情普查领导小组办公室,山东 济南 250013;3.山东省第三次土地调查领导小组办公室,山东 济南 250013;4.山东省自然资源厅,山东 济南 250014)

0 引言

黄河三角洲区位条件优越。该区域位于京津冀都市圈与山东半岛的结合部,和辽宁沿海经济带隔海相望,处于长三角和珠三角产业向北梯次转移的中间地带。具有吸引各方投资、加快开放开发的战略区位优势。

土地利用现状数据和地理国情普查数据在成果运用上有着明显的区别,土地利用现状数据侧重于管理属性,是为了满足土地管理,突出体现土地利用状况[1]。两类数据具有一定的独立性,也具有很强的互补性,分析研究两类数据,可以从多个维度客观校核土地利用现状的真实状况。地表覆盖数据是“所见即所得”,根据遥感影像中的纹理、光谱特征,依据分类标准如实采集数据[2]。通过地表覆盖数据和土地利用现状数据的空间叠加,可以查清土地利用图斑的地表覆盖情况,准确定位耕地撂荒,临时种植等地类,掌握批而未用、未批先用等多种情况,为土地用途的管制、耕地占补平衡、基本农田保护、农业设施发展规模评估,农业结构调整等,提供决策支持和数据支撑,对落实最严格的耕地保护制度,实现国土资源节约集约利用,具有重要的应用意义[3]。开展地理国情普查数据和土地利用现状数据对比分析对于自然资源管理,特别是探索正在开展的第三次国土调查及地理国情监测工作融合衔接具有借鉴意义。

1 技术方法

地理国情普查成果数据与土地利用现状数据在内容分类上不是一个体系,差异较大。对比分析中,主要采用以土地利用现状数据为参考,将地理国情普查数据分类体系对应到土地利用现状数据体系中[4]。一种方法采用全覆盖对应。土地利用现状数据中的“DLTB”层采用场模型,将整个区域无缝覆盖[4];地理国情普查数据中的地表覆盖分类数据“LCA”层也是实现地表无缝覆盖[5-7]。对于无法一一对应的类别,根据“主要对应”的原则,进行地类对比。对于不同土地利用现状类别数据对应到国情普查中相同的类别时,类别面积不重复计算、不漏算。以全覆盖做全局对比,结合土地利用现状的其他数据、地理国情要素数据进行细类比对、专题比对。第二种方法采用以指标体系中分类含义为基础,兼顾实际情况。将两个分类体系建立对照关系时,以各类别的定义为依据,不同的大类,包含同样的子类;相同的子类,分到不同的大类中。第三种方法是根据子类逐级合并。由于两个分类体系的大类含义不一致,以大类直接进行对比与实际差别较大,就采用以土地利用现状分类大类为基础,对普查数据二、三级类重新归类,形成与土地利用现状数据意义上综合的“大类”。

在进行数据对比时,遵循以内容含义一致的原则。在对比过程中,根据两个分类体系对应地物的定义制作对照关系表。对比过程中,地理区界范围严格保持一致。在统计各类地物面积时采用相同的方法进行统计,避免由于统计方法不同引起的误差[8]。

1.1 资料收集与分析

1.1.1 土地利用现状数据

土地利用现状数据是在土地调查成果的基础上,采用相应的技术方法对土地登记和土地统计的内容进行整理,包括年度变更登记和年度统计数据。主要包括图斑的地类、位置、面积、分布等状况,用于汇总查清各类土地的结构、分布和利用现状等。土地调查依据土地利用现状分类标准,按照土地用途、经营特点、利用方式和覆盖特征等指标进行分类,一级类主要按土地用途划分,二级类按经营特点、利用方式和覆盖特征进行续分,是一种复杂的综合分类。土地调查数据侧重于土地的社会属性[9]。

该文采用2013年全国土地变更调查与遥感监测工作形成的土地利用现状数据,分类体系是采用的《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007。该数据包括位置、范围、地类等信息。数据采用西安80坐标系,数据成果的现势性为2013年12月。

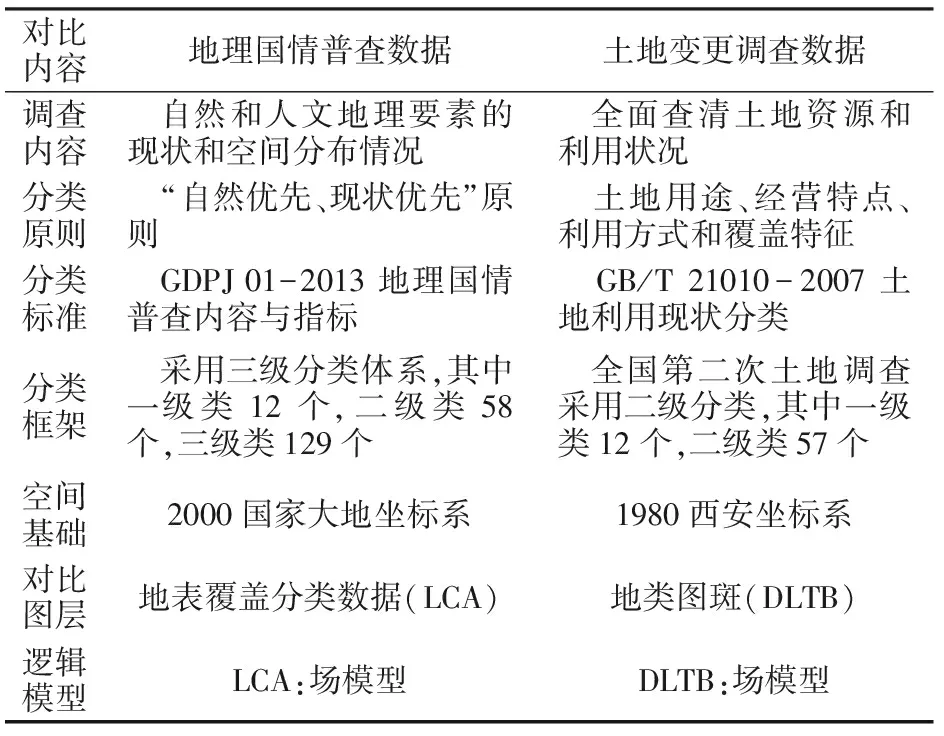

1.1.2 地理国情普查数据

地理国情普查内容与指标是以基础地理信息现有分类体系为基础,参考相关专业部门开展的普查(调查、监测)内容分类,结合地理国情的分析和应用需求,在内容与指标体系的基础上进行了适当的扩充和细化。地理国情普查的分类对象主要包括地表形态、地表覆盖和重要地理国情要素三个方面。其中地表覆盖分类信息反映地表自然营造物和人工建造物的自然属性状况[10]。其中地表覆盖分类数据主要采集指标为400 m2,城市地区采用细化指标[9]。该文所述的地理国情普查数据采用分辨率为0.5 m的遥感影像,参考基础测绘和部门专题数据,采集生成,精度优于1∶10 000基础测绘数据[11-12]。数据现势性为2014—2015年。地理国情普查与土地变更调查数据对比见表1。

表1 地理国情普查与土地变更调查数据对比

1.2 数据对比

基于相同的数据基础,把数据统一到CGCS2000坐标系统下,叠加两类数据,进行空间信息分类,采用成分分析法、层次分析法、系统聚类分析、判别分析等,对线状地物求长度、曲率、方向[13-14];对面状地物求面积、周长、形状、曲率等进行分析,求几何体的质心;空间实体间的距离等。必要时采用人机相互的方式进行数据分析,研究分析两类数据的异同。

1.3 统计分析

采用椭球面积和长度,空间量算,比值分析,叠加分析和区域分析法[15],统计指标的分类主要是一级分类指标的对比分析。

2 数据分析

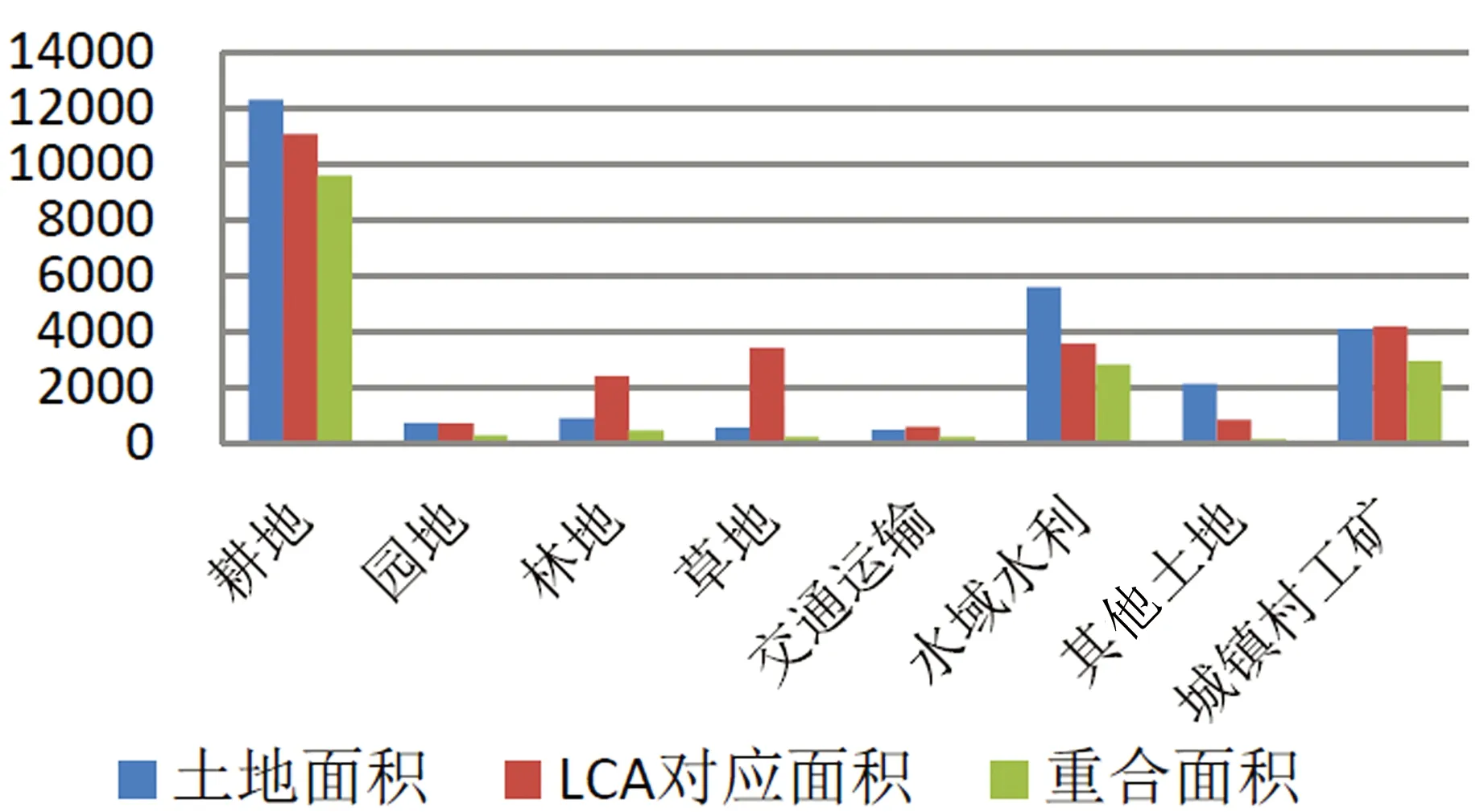

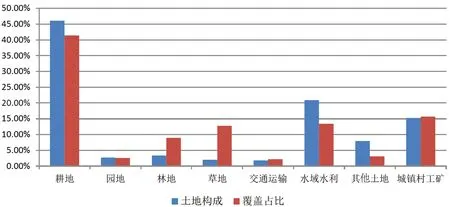

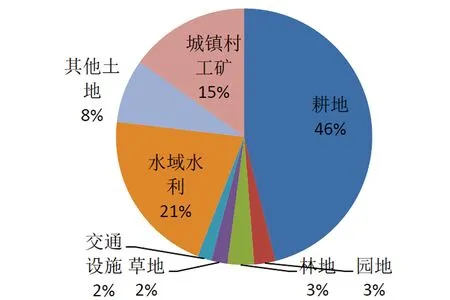

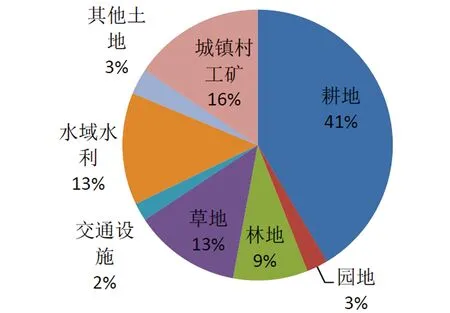

对地表覆盖分类一级类中的耕地、园地、林地、草地、交通运输用地、水域水利设施用地、其他土地、城镇村及工矿用地等8大类与土地利用现状相关分类进行了对比。分别从LCA层的对应面积、重合面积、重合占比、重合占覆盖比和差值率等进行统计分析,具体结果见表2和表3,分析结果见图1、图2。

表2 黄三角地表覆盖分类与土地利用一级类统计符合情况(km2)

表3 黄三角区域土地变更与地表覆盖各地类构成比例

图1 覆盖分类据与土地利用分类数据对应情况统计

图2 覆盖分类与土地利用分类数据空间重合比例统计

从图1和图2可见,耕地和城镇村及工矿用地重合比例较高。两类数据中,土地利用现状中的耕地、园地、水域及水利设施用地、其他土地的面积均大于地表覆盖分类数据;而林地和草地的面积明显偏小,如图3所示。两类数据各地类构成比例详见表3。

图3 地表覆盖分类数据与土地变更调查各类面积差异情况

图4 黄三角土地与地表覆盖分类一级类构成情况

从一级类构成占比分析可以看出,地表覆盖与土地利用现状数据中,耕地、园地、林地混合情况较为严重,但三类的总量基本一致,土地利用现状中三者占比为52.1%,地表覆盖中三者为52.9%;草地、水域水利、其他土地等混分较为严重,但是三者的总量基本平衡,土地利用现状中为30.9%,地表覆盖中为29.2%,详见图4、图5和图6。重合度在沿海地区向内陆地区逐渐增大,沿海地区不一致图斑占比较大,反映出土地利用情况复杂,详见图7、图8。

图5 黄三角土地与地表一级类构成情况

图6 黄三角地表覆盖一级类构成情况

图7 黄三角区域土地与覆盖数据重合情况

图8 黄三角区域土地与覆盖数据不一致情况

3 结果分析

(1)土地利用现状与地表覆盖分类数据的整体重合率为62.1%,其中,耕地重合率最高,为77.8%;其次为城镇村及工矿用地,为71.8%。其他土地重合率最低,仅为6.4%。园地、林地、草地以及其他土地对应情况不同区县差异较大。这几类数据在土地利用现状数据中面积较小,对于差异反映敏感,且这些类别中,DLTB与LCA数据的对应关系不明确,存在“多对多”情况。

(2)地表覆盖分类数据中的林地、草地、交通运输用地以及城镇村及工矿用地面积大于土地利用现状数据;而耕地、园地、水域水利设施用地以及其他土地等的面积均为土地利用现状数据大于地表覆盖分类数据。其中,草地面积差异最大。

(3)从各一级类构成占比来看,LCA层与DLTB层数据中,耕地、园地、林地混合情况较为严重,但三类的总量基本一致,土地中三者占比为52.1%,覆盖中三者为52.9%;草地、水域水利、其他土地等混分较为严重,但是三者的总量基本平衡,DLTB层中为30.9%,LCA层中为29.2%。

(4)重合关系受时间因素影响不大。因为各一级类面积基数较大,变化数据相对来说较小,差异仅在小数点后体现。

4 结论分析

4.1 定义体系的差异性

两类数据对于同一地类的定义并不完全一致,如土地利用现状数据中水域及水利设施用地比地表覆盖中的水域范围更大一些,包括水面以及水利设施用地等。土地利用现状数据中的水面采集时强调的是常水位线,而地表覆盖分类数据采集时更强调水体覆盖。因此,水域水利设施中,滩涂、水工建设用地可能为耕地、草地等,滩涂可能为其他土地中的荒漠与裸露地表。交通设施用地中的道路定义也不一致,土地利用中的道路不仅包括路面范围,还包括设计内的路堤、路堑、道沟、停靠站、林木以及直接为其服务的附属设施用地;而在国情普查中,路面仅包括了路面范围;按照立体覆盖原则,若路面被树木遮挡,优先采集为林地。盐碱地、林地、草地、园地等大多地类定义并不完全一致。

4.2 地域特点与数据归类原则不一致

地理国情普查更加侧重自然属性,而土地利用现状则更侧重土地的利用方式、土地用途、经营特点、管理特性等因素。这样,由于季节、经济利益、暂时需要等原因,可能临时改变土地用途,但并不改变土地地类;而在国情普查中,则根据其自然地表覆盖情况归类。特别是耕地中的旱地,如果临时种植树木,可能暂时仍采集为耕地,但是在地表覆盖中采集为林地。这个在人工幼林、苗圃中有比较明显的体现。

4.3 数据采集尺度、综合原则不一致

对于地表覆盖中够指标采集的狭长条带状的草地、道路路面、碾压踩踏地表等地物,在土地利用中通常就近归并入相应的土地利用类别中。土地利用现状数据中对于城镇区域采集范围线,不采集居民区内部的绿化林用地、草地等,直接归入建设用地,在地理国情普查中都要细分,房屋建筑(区)需采集房屋最小外轮廓。因此,城镇工矿用地内部的草地、林地、水域水利设施用地比例较高。值得注意的是,城镇工矿内部草地中占比高的并不是绿化草地,而是天然草地占绝对优势。

4.4 两类数据指标体系差异,致使地类无法一一对应

两类数据非一一对应关系,存在一对多、多对一、多对多的各种各样对应关系,造成两类数据对比关系存在差异。如土地利用中的其他土地由设施农用地和盐碱地构成,而设施农用地在地表覆盖分类中与场院进行了对应,含义并不完全一致,部分区域对应于房屋建筑区;盐碱地对应为天然草地,天然草地已与其他草地有对应关系。因此,土地利用现状中的其他土地的范畴远大于地表覆盖分类数据,导致两类数据的对应关系较差,这也是造成覆盖中草地占比较高的原因。