岩溶区4种紫花苜蓿免耕栽培生长表现

2019-07-25雷会义覃宗泉郭中茂娄秀伟郑仕琼

雷会义, 覃宗泉, 郭中茂, 娄秀伟, 郑仕琼

(1.安顺市草地工作站, 贵州 安顺 561000;2. 安顺市兽药饲料检测检验所, 贵州 安顺 561000; 3.关岭布依族苗族自治县草地工作站, 贵州 关岭 561300)

紫花苜蓿(Medicagosativa)素有“牧草之王”和“饲料皇后”之美誉[1-2],具有产量高、品质好、营养丰富等特点,是世界上栽培历史最悠久、面积最大的饲料作物[2]。紫花苜蓿既是优良牧草,也是养地植物。适时收割加工的优质苜蓿草粉、草颗粒等产品,国际市场需求量大,价格较高,经济效益是种植粮食作物收入的2~3倍,故又被人们誉为“金钱作物”[3]。紫花苜蓿还具有强大的生态建设功能,也逐渐成为岩溶区主播豆科牧草和主推牧草品种之一。近10多年来,通过引进国外大量高秋眠级的紫花苜蓿品种进行栽培,陆续筛选出一些适宜当地栽培的紫花苜蓿品种,并广泛运用于“石漠化综合治理工程项目”、“退牧还草工程建设项目”、“南方现代草地畜牧业推进行动项目”和“粮改饲项目”等,紫花苜蓿已成为这一地区主推优良牧草品种。

我国是岩溶大国,岩溶面积约为344万km2,占国土面积的1/3,以贵州为中心的我国西南岩溶区是全球3大块岩溶集中分布区之一[4],其面积达54万km2,贵州省岩溶面积11.61万km2,占全省国土面积61.2%。安顺市岩溶出露面积比例高达71.53%,高出贵州省岩溶出露面积比例10个百分点。岩溶区具有土层瘠薄、保水性差,地表旱涝灾害频繁、水土流失严重、土地生产力相对薄弱等特点,一些地方出现了“一方水土养不活一方人”的现象[5],但光水热资源充足,尤其适合草本植物及饲用灌木的生长,草地资源丰富。该地区主要发展耗粮型畜牧业猪禽为主,草食畜牧业发展相对滞后、水平低,这在一定程度上制约了当地区域经济和社会发展,当地农民收入水平普遍低于全国平均水平,“资源丰富、生态恶化、经济贫困”成为岩溶区的真实写照。

岩溶区大部分土地坡度大、土层薄、岩石多,用机械或牲畜耕地困难,大面积人工草地依靠人工开挖建植,不仅成本高,而且效率低。贵州小气候、土壤差异较大。自上世纪80年代以来,宋忠兴等[6]、莫本田等[7-8]、孟军江等[9]、杜令慧[10]、李裕荣等[11-12]、夏清阳等[3]、徐忠惠等[13-14]、张瑞文等[15]、陈超等[16]、明炜等[17]先后在我省毕节、黔南、六盘水、贵阳开展紫花苜蓿引种栽培、品比试验、适应性、种植模式、结实性、根系生长特性品种间比较等方面进行研究,但在安顺地区还未见相关报道。本研究结合安顺岩溶区实际,采用免耕栽培建植紫花苜蓿人工草地,这一方法可降低成本、提高效率、操作方便易行,是岩溶区紫花苜蓿人工草地建植行之有效的技术措施,本研究对4种紫花苜蓿参试品种在岩溶区免耕栽培观察其生长表现,筛选最适宜岩溶区栽培的紫花苜蓿品种,为其在岩溶区大面积推广运用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

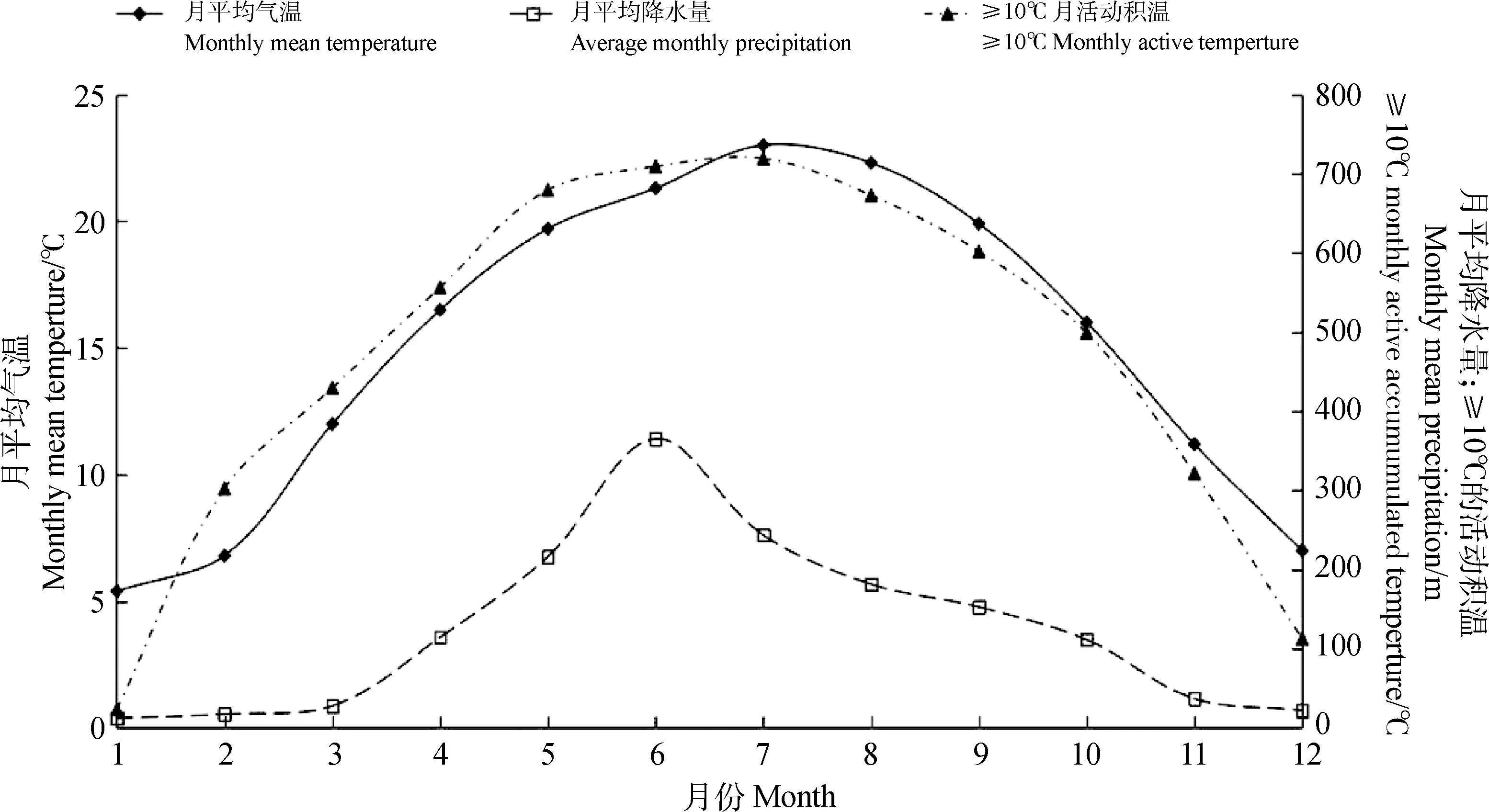

试验区位于贵州省安顺市普定县白岩镇安顺市农业科学院试验地内(26°18' N,105°50'E),海拔1 382 m。区内属北亚热带季风湿润气候,雨热同季,水、热、光充足,气候温和,年平均气温15.1℃,极端最低温—11.1℃,极端最高温34.7℃,≥10℃的活动积温4 500~6 000℃;年平均相对湿度79%;年太阳总辐射量3 553 MJ·m-2,年日照时数1 184.6 h,无霜期289 d;年平均降水量1 392.8 mm,75%的降水量主要集中在5-9月,暴雨洪水多发生在5-8月,每年11月至次年3月为枯水期。试验地地势平坦,土壤黄壤,土层深厚,肥力中等[18-19]pH值6.20。光照、通风条件良好,前茬作物为大豆(Glycinemax)。

1.2 试验设计与栽培管理

1.2.1 试验设计 紫花苜蓿参试品种4种(贵阳神州生态科技有限公司提供),分别对各参试紫花苜蓿品种种子纯净度和千粒重进行测定,三得利(sanditi)除外;各参试紫花苜蓿品种每个重复数300粒置入培养皿(培养皿中放入滤纸作为苗床,并保证苗床水分充足)中常温下进行发芽试验10 d,重复3次,计算出发芽率。参试紫花苜蓿品种名称、秋眠级、原产地和种子质量见表1。

表1 参试紫花苜蓿品种及其来源和种子质量Table 1 The tested alfalfa varieties and their origin and seed quality

试验采用随机区组排列,重复3次,小区面积15 m2(5 m×3 m),共12个小区,区距0.5 m,走道宽1.5 m;周围设4种参试紫花苜蓿品种宽度大于2.0 m保护行,同时也用于物候期、生育期、生长期等观察记载。本试验采用免耕栽培技术,2012年10月19日播种,撒播;根据测定的种子用价(种子用价=发芽率×纯净度)和千粒重来计算播种量,免耕栽培法种子出苗率相对常规翻耕栽培法较低,加上保苗系数,用种量为翻耕栽培的2倍;西部之星(Western star)、维多利亚(Victoria)、普通(Common)播种量为45 kg·hm-2,三得利(包衣种)播种量为60 kg·hm-2,整个试验地栽培与田间管理技术一致。

1.2.2 栽培管理

1.2.2.1 工艺流程

地面处理→播种→田间管理(灌溉、施肥、除杂草、病虫害管理)→刈割与利用。

1.2.2.2 技术方法

1)地面处理

播种前用人工将试验地上原生植被、石块及杂物除去。

2)播种

播种选择在阴雨天,播种时将草种用浆糊状的粘稠稀黄泥磋匀,再用少量磷肥(含P2O516%)将种子丸衣化,拌入750 kg·hm-2磷肥均匀撒播。

3)田间管理

待各参试紫花苜蓿品种苗长出3~4片真叶时,施用尿素(含N≥46%)作为提苗肥,以促进幼苗生长,用量为60 kg·hm-2,同时用人工拔除各小区杂草。2013年5月27日,第1次追施复合肥(含N 20%~P2O510%~K2O 10%),用量为225 kg·hm-2;7月30日,第2次追施复合肥,用量为22.5 kg·hm-2;越冬前,12月4日,追施复合肥,用量为22.5 kg·hm-2。整个试验期间未进行灌溉,未发生病虫害。

4)刈割

2013年4月18日,待参试紫花苜蓿品种生长最慢的紫花苜蓿长至20 cm左右时第1次刈割,以促进紫花苜蓿分枝;第2茬、3茬、4茬、5茬、6茬待紫花苜蓿在初花期刈割,时间分别为5月27日、6月25日、7月30日、9月9日和10月11日,留茬5 cm。

1.3 观测项目与方法

1.3.1 物候期、生育期及生长天数 紫花苜蓿物候期观测参考韩清芳和贾志宽[20]的方法。当50%的植株达到某一生育阶段即为达到该生育期,10%~20%的植株达到为初期,70%~80%的植株达到为盛期。主要观测不同参试品种的出苗期、分枝期、现蕾期、开花期和结实期等主要生育期。分别统计不同参试紫花苜蓿品种生育动态及次年生长天数。

1.3.2 植株高度 在每个小区用钢卷尺随机测量10株植株的绝度高度,求其平均值。测量值除第1次测量的数值外,其他数值均为再生性指标数值(以下相同)。全年生长总高度参照魏臻武等[20]方法,即:全年生长总高度=第1次刈割+第2次刈割+第3次刈割+第4次刈割+第5次刈割+第6次刈割+休眠高度-返青期高度。

1.3.3 分枝数 每个小区测完产量后,在样方内随机选取10株植株的分枝数,求其平均值。

1.3.4 茎粗 每个小区测完产量后,随机选取10株植株,用游标卡尺测量茎的直径(刈割后植株基部,大约离地面5 cm处),求其平均值。

1.3.5 产草量、茎叶比及干鲜比 产草量为1年内各茬产草量之和。各茬在初花期每小区随机取样1 m2(1 m×1 m),留茬5 cm刈割后称其鲜重。然后取样1 000 g带回实验室测定茎重、叶重和烘干重。其方法:把鲜样茎、叶分开,分别称量,再置入105℃烘干箱杀青10 min,然后把温度降至65℃烘干至恒重,再称量,烘干后茎和叶重量之和为烘干重。计算茎叶比和鲜干比:茎叶比=茎质量/叶质量;干鲜比=烘干质量/鲜草质量。

1.3.6 生长(再生)速度 产量生长(再生)速度=烘干重/产量形成天数;

株高生长(再生)速度=株高(再生)株高/生长天数。

1.4 数据处理

用手持GPS定位经度、纬度和海拔,气象资料由普定县气象局提供。采用Microsoft Excel2003和DPS7.05软件对数据进行处理和作图,并用LSD方法对处理间数据进行单因子方差分析(ANOVA)。

2 结果与分析

2.1 出苗情况、生育期与生长期

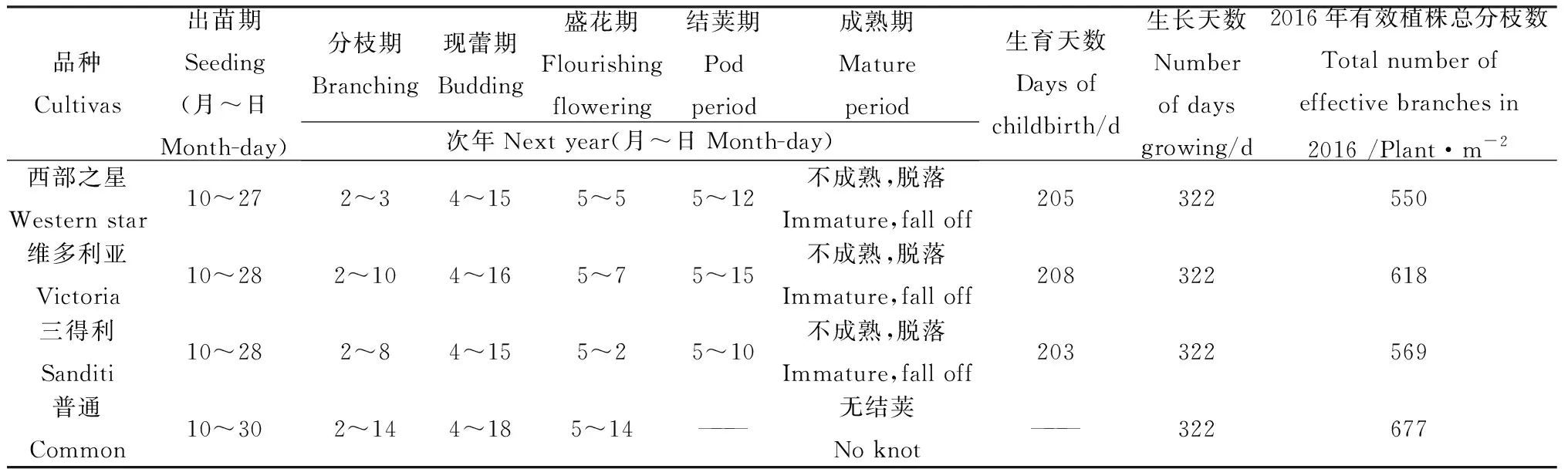

从4种参试紫花苜蓿品种播种后的物候期及生育期观测结果来看(表2),2012年10月19日播种,在播种后8~11 d基本出苗,分枝期相差11 d,为播种后112 d左右,各品种间无差异。第2年4月中旬开始现蕾,5月上旬进入开花期,很快开始结荚。返青最早为西部之星,现蕾最早为西部之星和三得利,开花、盛花、结荚最早为三得利,西部之星、维多利亚、三得利都出现结荚不久就脱落,生育天数为205 d左右,整个生育期未见普通出现结荚。参试紫花苜蓿品种生长天数均为322 d,秋眠级高的品种返青期较早,进入休眠期也相应提前。从2016年参试紫花苜蓿品种有效植株总分枝数来看,普通>维多利亚>三得利>西部之星。

表2 参试紫花苜蓿品种物候期及生育动态观测Table 2 Observation of phenological period and growth dynamics of four alfalfa varieties

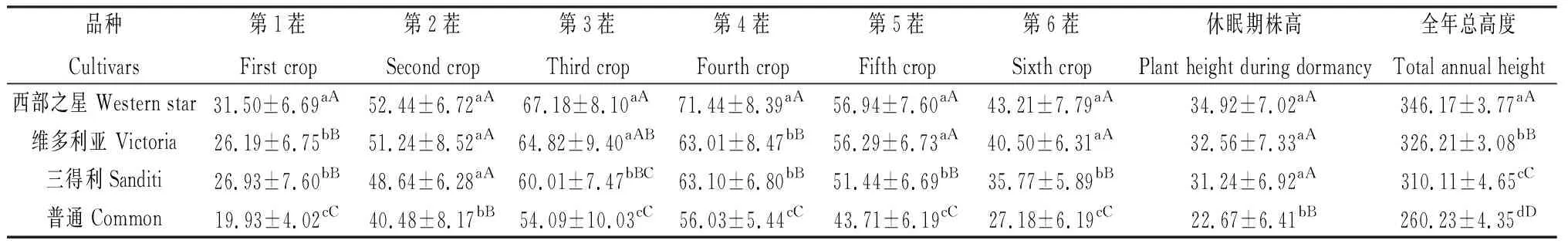

2.2 植株高度

植物高度是描述植物生长状况和评价高产的主要指标之一[22]。不同参试品种之间株高每次刈割时高度变化规律基本一致(表3),全年总株高差异极显著(P<0.01),西部之星全年总高度最高,高度为346.17 cm,普通最低,高度为260.23 cm,两者相差85.94 cm。西部之星、维多利亚、三得利各刈割茬次时株高与普通相比呈极显著(P<0.01),西部之星与维多利亚、三得利在第1茬、4茬间差异极显著(P<0.01),第2茬和休眠期间差异不显著,西部之星与维多利亚差异不显著,维多利亚与三得利间差异不显著;维多利亚与三得利在第3茬、5茬、6茬差异极显著(P<0.01)。从刈割时株高来看,再生株高随着气温、降水量(图1)逐渐升高(增加)达到峰值(7月30日),反之亦反,第2年内再生株高呈“二次曲线”变化。

表3 参试紫花苜蓿品种不同茬次高度、再生高度及休眠期高度间比较Table 3 Comparison of different stubble heights,regeneration heights and dormancy heights of tested alfalfa varieties/cm

注:不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),下同

Note:Different lowercase letter indicate significant difference at the 0.05 level,different capital letter indicate significant difference at the 0.01 level,the same as below

图1 试验区月平均气温、月平均降水量和≥10℃的月活动积温分布Fig.1 Distribution of monthly mean temperature, monthly mean precipitation and monthly active accumulated temperature(10℃)in the experimental Area

2.3 分枝数与茎粗

从表4得知,参试紫花苜蓿品种年总分枝数维多利亚最多,普通最少,两者间相差4.95株,与西部之星、三得利和普通之间差异显著(P<0.05)。除普通外的3个参试紫花苜蓿品种间分枝数差异不显著。从表5看出,各参试紫花苜蓿品种茎粗变化在1.54~2.39 mm之间,除第6茬,维多利亚茎粗都要高于其他参试紫花苜蓿品种,但与西部之星、三得利差异不显著。

表4 参试紫花苜蓿品种不同茬次分枝数间比较Table 4 Comparison of branch number of alfalfa varieties in different stubbles/branch·plant-1

表5 参试紫花苜蓿品种不同茬次茎粗间比较Table 5 Comparison of secondary stem thickness of alfalfa varieties in different stubbles/mm

2.4 产草量、干鲜比与茎叶比

产量是品种适应性和生产性的综合体现,是评价牧草品质的重要指标[23]。从表6得知,各参试紫花苜蓿品种间年总产草量差异显著(P<0.05),西部之星为最高,达16 218.1 kg·hm-2,普通最低,达14 008.7 kg·hm-2,两者间产草量差异极显著(P<0.01),总产草量次序为西部之星>维多利亚>三得利>普通。从表7看出,各茬间干鲜比差异不显著,但各茬次间干鲜比有差异,干鲜比高低与降水量有关。从表8来看,各参试紫花苜蓿品种间年平均茎叶比差异不显著,茎叶比从高到低次序为西部之星>维多利亚>三得利>普通。

表6 参试紫花苜蓿品种不同茬次产草量及年总产草量间比较Table 6 Comparison of secondary yield and annual total yield of alfalfa varieties tested under different cropping conditions/kg·hm-2

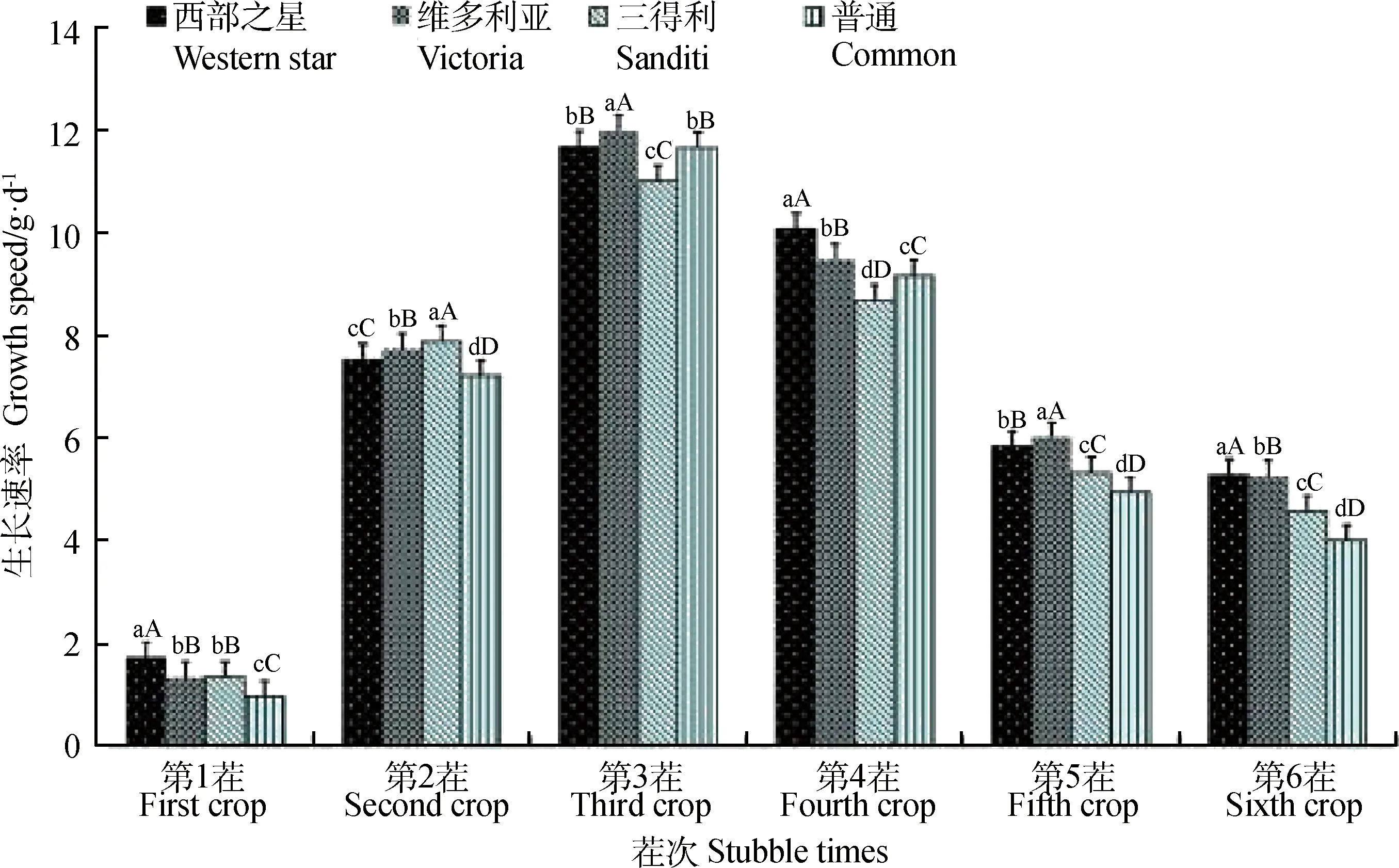

2.6 生长(再生)速度

生长速度指牧草植株高度和叶片出现的快慢,它在一定程度上反映牧草生长能力的强弱,决定着某一草种的生物产量和利用方式。生长速度快的草种耐牧、耐刈割,产草量和利用率高,且生长快可减少杂草入侵,迅速形成草场经济产量具有重要意义[24]。不同参试紫花苜蓿品种各茬次间株高生长(再生)速度(图2),除第1茬、第4茬外,各茬次、休眠期及年平均不同参试紫花苜蓿品种间株高生长(再生)速度差异极显著(P<0.01),第2茬、3茬、4茬、5茬、6茬都要高于年平均生长速度,各参试紫花苜蓿品种第3茬株高生长速度最快,西部之星2.32 cm·d-1、维多利亚2.24 cm·d-1、三得利2.09 cm·d-1、普通1.87 cm·d-1;第1茬株高生长最慢。从产草量形成生长速度来看(图3),除第1茬和第3茬外,各茬次不同参试紫花苜蓿品种间产草量生长(再生)速度差异极显著(P<0.01),总体上,均在第3茬产草量生长速度最快。从各参试紫花苜蓿品种个体来看,西部之星在第1茬(1.73 g·d-1)、第4茬(10.08 g·d-1)和第6茬(5.29 g·d-1)居所有参试紫花苜蓿品种生长速度最快,维多利亚第3茬(11.99 g·d-1)和第5茬(6.01 g·d-1)生长速度最快,三得利第2茬(7.89 g·d-1)生长速度最快。

表7 参试紫花苜蓿品种不同茬次干鲜比间比较Table 7 Comparison of dry-fresh ratio of alfalfa varieties in different stubbles

表8 参试紫花苜蓿品种不同茬次茎叶比间比较Table 8 Comparison of stem-leaf ratio of alfalfa varieties in different stubbles

图2 不同参试紫花苜蓿品种株高速度间比较Fig.2 Camparison of plant speed of different alfalfa varieties

图3 不同参试紫花苜蓿品种产草量生长速度间比较Fig.3 Comparison of yield and growth speed of different alfalfa varieties

3 讨论

3.1 紫花苜蓿生长表现与产草量的关系

通过紫花苜蓿引种试验观察记载,了解掌握各参试紫花苜蓿品种植物学特性和生物特性,筛选出适宜本地区栽培的紫花苜蓿品种。本试验4种参试紫花苜蓿品种均能正常生长、开花,西部之星、维多利亚和三得利能结实,但不久脱落,普通不能结实,均不能完成整个生育期,其主要原因是安顺乃至贵州大部分地区多雨寡日照、空气潮湿、有效活动积温不足和缺少紫花苜蓿媒介传播授粉等,这与明炜等[17]研究结果相一致,本试验4种参试紫花苜蓿品种的越冬率、越夏率几乎达100%;西部之星抗倒伏差,除第1茬,每次刈割倒伏率达30%~40%,其他3个参试紫花苜蓿品种无倒伏发生。

鲜干比指牧草鲜重与干重的比例,它反映牧草的干物质积累程度,直接影响干草产量和质量,同时也是评价紫花苜蓿适口性的重要指标[25]。通常鲜干比越高,适口性越好[22]。株高、单株分枝数对全年产草量起关键性作用。Davis报道植株高度决定产量的65%[26]。本试验研究表明,高产紫花苜蓿植株与低产植株相比,株型直立,植株较高,这与韩璐[25]、吕林有[28]和郑红梅[29]研究一致。各参试紫花苜蓿品种在第3茬生长速度为最快,水热条件更适宜紫花苜蓿生长;而第1茬生长速度最慢[30],主要受低温、少雨影响;再生植株高度与产草量呈正相关关系。普通在分枝期植株形状呈莲座状,茎叶比低,叶片数量多,品质好,能持久耐用,产量相对其他参试品种低(P<0.01),适宜放牧草地建植使用。

茎叶比是衡量牧草经济性状的基本指标[31]。茎叶比越小,叶量越丰富,饲料价值越高[32]。要获得高品质的牧草,必须适时刈割[33]。本研究表明,除普通品种外,其他参试紫花苜蓿品种同茬次鲜草茎叶比低于干草茎叶比5~9个百分点,普通鲜、干草茎叶比变化基本一致,呈“低~高~低”变化趋势,各参试紫花苜蓿品种茎叶比、茎粗均在第3茬为全年最高,且变化相一致。在相同的形态下,第1茬茎叶比比再生草的茎叶比小,居全年最低。在试验期间,各参试紫花苜蓿品种分枝数差异不显著。Kephart[34]研究表明,茎叶比随刈割次数的增加而降低,在刈割次数相同的条件下,第1茬草利用早则茎叶比低,利用时间推迟则茎叶比偏高,这一结论与本试验结果相一致。

3.2 水气热与紫花苜蓿产草量的关系

西部之星、维多利亚、三得利、普通第2茬、3茬、4茬、5茬产草量分别占总产草量的75.5%,77.6%,77.9%,81.5%,产草量、生长速度与水热条件呈正相关。本试验表明,各参试紫花苜蓿品种6,7月份再生速度最快,早春、秋季再生速度慢。这与徐丽君[22]研究结果相一致,由于每个月的水热条件不同,紫花苜蓿的生长速度存在差异性(P<0.05),生长速度峰值出现在7月,而品种间生长速度有差异。

4 结论

从参试紫花苜蓿品种的生长表现情况来看,西部之星4年后植株保有量最差、抗倒伏性差,普通生长速度慢,地上产草量较低,综合分析得出,在安顺岩溶区海拔1 200~1 400 m区域,维多利亚、三得利在本区域生长表现良好,适宜在本区域推广栽培。