南京颐和路历史文化街区复兴战略及引入业态研究

2019-07-25王玉

王 玉

(上海同济城市规划设计研究院有限公司,上海 200092)

1 颐和路历史文化街区概述

颐和路历史文化街区位于江苏省南京市鼓楼区,是首批公布的30个中国历史文化街区之一; 同时也是作为中国近代规划史里程碑——《首都计划》 (1929年) 中“第一住宅区”的范本,呈现了首都计划的路网格局、街道和建筑风貌特色,是《首都计划》理念的集中体现。

35公顷范围内,产权院落303处,近现代军政文化名人故居222处,省、市、区级文保单位共52处,不可移动文物171处,是中国目前历史保护要素、名人故居密度最高的街区。

2 目前颐和路复兴面临的问题与机遇

(1) 知名度与其地位不匹配。历史资产密度位居全国之最。但其知名度相比其他民国风貌的景点或历史街区而言,相对偏低。颐和路公馆区历史建筑287处,点密度为8.2处/公顷;名人故居174处,点密度为4.9处/公顷;使馆32处,点密度为0.9处/公顷,通过对南京市范围内具有民国风貌的知名景点百度词条搜索可知,颐和路百度相关词条数75万条,列近现代景点第九名;仅为第一名总统府的1/25。

(2) 具有历史保护身份的建筑较多,产权关系错综复杂(军队产、省直机关、代管产),保护与再利用之间矛盾较多。

(3) 沿街界面光鲜而内部空间衰败,1个产权院落聚集20户左右,还存在着围绕主体建筑的棚户建筑,影响消防安全、空间品质,征腾搬迁成本高 (征收院落2个亿,只腾不征院落1个亿)。

(4) 重新定位问题。随着长三角一体化背景与南京新一轮总体规划确定的“美丽古都、创新名城”的定位,颐和路需要重新审视自身定位。

3 街区复兴的三大战略

3.1 百年大时空观—文化定位战略

以“创新名城、美丽古都”为目标愿景,加快迈向开放多元包容的国际化城市,建设具有国际影响力的创新名城是南京的“一号文件”“一号工程”。颐和路街区自带的国际化基因,它必将重回城市国际化舞台中央。对颐和路的认知不能局限于目前国内独一无二的近现代建筑街区,它反映的是南京作为中国近现代城市建设融合国际先进规划理念的城市建设典范。

因此,颐和路街区的定位以“两个一百年”的大时空观来重新审视。颐和路建成于1930年代,它的建设特色是中西合璧的、吸收了大量国际先进文化的,在当时历史语境下的民族自信和建设创新。2050年是实现伟大复兴关键时期,复兴规划的定位要瞄准建国到全面复兴的这一新的百年历史机遇,凸显文化自信,展现颐和路街区所承载的文化对国际影响力的“输出”与“辐射”。

文化战略明确提出了“百年颐和、国际风华”的主题定位,坚持创造性转化、创新性发展,确立街区发展目标为“民国历史窗口、古都文创中心、国际交往客厅、艺术金融高地”。

3.2 产业匹配院落——产业支撑战略

产业支撑战略特别指出,颐和路街区产业体系要突出文化与科技、金融、教育的结合,融入“环南艺文化创意产业功能区”;以国际组织入驻为产业特色,提升街区和南京的国际化影响力。

因此,以文化定位为原则、国际化影响力为目标,聚焦形成颐和路街区“2+3”的产业体系:主导产业——艺术创意、国际交流;配套产业——文史博览、时尚游憩、居住服务。在此基础上,根据产业 (业态) 的公共属性、市场属性的不同,对相关产业的政府与市场主导作用加以引导:

(1) 公共属性、战略属性强的文史博览、国际组织等业态应政府主导 (投入) 实施。此类项目定位是支撑颐和路街区成为实景型、体验式、活力派的国际街区。

(2) 市场属性强的艺术创意、时尚游憩 (商业) 等业态应市场主导实施 (政府按照负面清单管理)。招商选择第一原则是商业首位度和差异化第一,以后期运营作为招商的考核标准。

(3) 兼有以上两种属性的业态可以创新多元主体合作实施。

产业战略强调的是对街区定位和目标支撑,指导后续业态策划与招商方向。规划建议开放院落117处,所涉及的空间需求规模、业态结构配比、空间形态要求在117处院落中逐一精准落位。

3.3 空间创新加法——空间实施战略

严守“保护”和“安全”的双底线,对颐和路街区303处院落全部完成信息录入和多维因子评估。结合产业支撑战略中业态与院落匹配的需求,空间实施战略从原型分析和拓扑变换等方式入手,总结出街区成片回收、局部连院改造、单院局部提升和保留功能优化四种空间创新优化模式,每种模式都创新实践了空间加法、业态加法和景观加法。

4 开放院落引入业态研究

4.1 开放之后的院落业态筛选方法

一是选择产业。城市战略上、案例经验上、发展规律上、区域优势上研究遴选颐和的主导产业体系;二是明确定位。确定颐和未来产业定位,指导后续业态策划与招商方向,避免“市场失灵”带来过度商业化;三是确定规模。确定产业发展的空间需求规模、业态结构配比、空间形态要求;四是策划项目。策划最能体现颐和街区复兴定位的核心项目,并在院落上精准落位;五是建议模式。提出开发运营模式和政策建议。

4.2 业态选择结论

依托基地特征与资源禀赋,形成以中国近现代建筑为载体,以颐和创新文化为灵魂的产业体系,主导产业为“国际艺术” (艺术创意+国际交流)。其中:艺术创意领域,发展以建筑、美术、广告、摄影、文学、策划、咨询等为主的文化艺术创意设计、展示路演、体验消费、拍卖交易,艺术金融,时尚订制,匠人经济,IP内容衍生品创造,数字文化等;国际交流领域,发展国际组织总部、国际商会协会办公、外事接待、招商服务、国际商务服务等。同时,还应充分挖掘利用颐和街区近现代历史文化与建筑文化资源,发展全域中国近现代建筑实景博物馆、近现代历史文化展示交流、干部教育教学、学生第二课堂。为区域商业、办公、居住提供复合街区气质的配套业态,包括沉浸式文化旅游、慢生活服务、特色商业、创意餐饮、文化娱乐、精品酒店民宿;以及康养居住、医疗养老服务、文化养生、教育培训、智慧社区、国际人员生活配套 (国际社区) 等居住配套服务。开放院落分配优先次序与规模测算次序见图1。

图1 开放院落分配优先次序与规模测算次序示意图

5 引入业态与空间匹配研究

5.1 艺术创意类业态的空间需求 (见表1)

表1 艺术创意类业态的空间需求

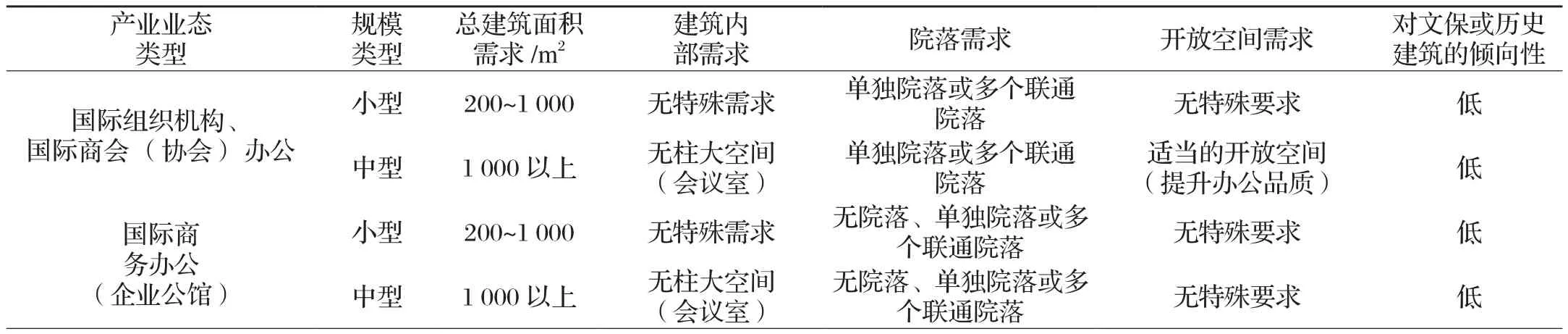

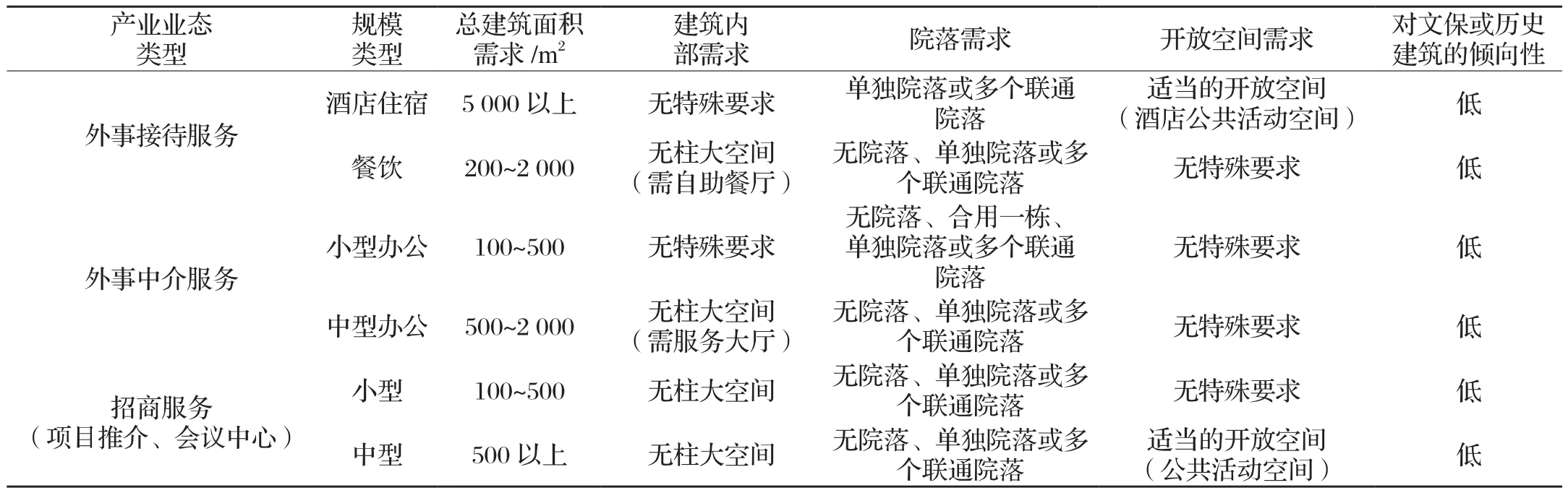

5.2 国际交流类业态的空间需求 (见表2)

表2 国际交流类业态的空间需求

续表2

5.3 文史博览类业态的空间需求 (见表3)

表3 文史博览类业态的空间需求

5.4 开发模式:“政府赋能+市场运营+资本运作”模式

(1) 国际化赋能。引入国际组织机构。政府投资改造、自持物业,以优惠租金 (或免租金) 提供给有国际影响力的国际组织 (含非政府组织)、对南京创新名城建设有促进作用的国际商会协会,为颐和国际化社区建设赋能。

(2) 文化赋能。文史博览场馆。政府投资建设运营博物馆、展览馆、纪念馆、名人故居等文化场馆,免费对公众开放,形成颐和路中国近现代建筑实景博物馆群,以文化赋能引爆街区复兴。

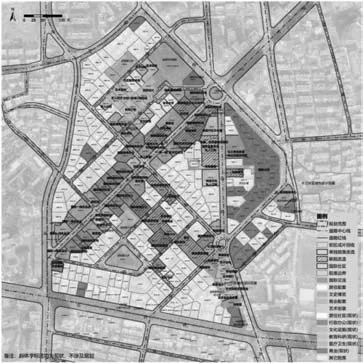

(3) 政策赋能。业态落位示意图如图2所示。

图2 业态落位示意图

支撑高标准保护复兴。省、市、区政府对颐和路街区复兴提供强有力的专项资金、政策性银行融资、居民安置、规划等各环节审批等政策支持;异地划定土地出让资金平衡地块,弥补颐和高标准保护复兴的资金缺口。

6 结语

颐和路历史街区的复兴战略,文化是灵魂、产业是核心、空间是载体,通过引入合理的业态将衰落内部空间逐步提升、迭代更新,既提升街区内原住民的获得感,同时将总量的40%用于开放,置换新的城市功能,形成主客共享的格局,并成为未来南京历史街区保护与复兴的创新样本。