海绵城市理念融入城市总体规划的策略研究以黄冈市团风县集中建设区为例

2019-07-24张文争宋海红艾玉红

张文争 宋海红 艾玉红

随着城市化高速发展,许多城市的建设用地增加,城市范围的水问题造成了严重的城市病和生态危机,给人们造成了巨大的灾害。为了更有效地解决城市建设区的水问题,中国开始提倡“海绵城市”规划理念。在探索规划策略中,可以将海绵城市规划理念融入到城市规划体系中,从总体布局到地块局部层面考虑其雨水的消纳与净化。从保护海绵本体安全和城市发展特征入手,构建城市总体规划的自然空间格局,制定海绵城市总体策略和建设模式。城市规划策略研究是多层次、多系统的,也可以从城市总体规划的层面考虑其海绵城市规划,从城市生态系统、生态恢复等方面构建海绵城市的生态系统方案。

海绵城市对于规划师来说是一种新的理念。该理念不再以空间结构、城市发展、用地布局为主要设计思想来考虑,不再以牺牲原本良好的城市自然环境为代价,盲目地追求发展和城市建设。本文在总体规划的层面探讨海绵城市建设,以湖北省黄冈市团风县集中建设区(以下简称城区)为例,将海绵城市理念融入城市总体规划编制过程中,从城市规划的角度来探讨海绵城市规划策略。

一、海绵城市构建思路与现状分析

1.海绵城市规划思路

通过分析研究城区的现状建设条件和自然条件,并根据上一轮的城市总体规划,提出城区存在的新问题和城市发展诉求。在尊重现状和原生态结构系统的基础上,通过优化生态安全格局,划分重要的生态廊道和景观节点,根据城区不同的自然生态条件和用地规划,对海绵城市功能区进行划分,分析空间条件和规划用地布局,从城区海绵城市各层次分析来规划海绵空间。最后在总体规划布局中提出海绵系统规划的策略意见,为相关规划提供编制参考意见。

2.项目概况

湖北省黄冈市团风县城区处于县城西部边缘,长江中游北岸,是鄂东连接武汉的“桥头堡”。根据城区相关规划参考上一版总体规划,综合分析自然生态区域和城区重点建设区域,在2018年团风县城区现状人口规模10.02万人,在新编总体规划中2030年规划人口规模为 25万人,规划建设用地规模为27km2。

3.自然条件分析

长江流经城区西侧,位于城区西南面的江心洲——罗霍洲将长江分割为内外两支;长河自北向南从城区中部穿过。目前团风城区已跨过长河向东发展,城东地区是近年来的建设热点地区之一。团风城区范围内分布有众多自然、灌溉水渠,规模和流量较大的有长河一级港、二级港(金锣港)、三级港(移民港)等;此外,城区东北部的杨汊湖,城区外围还分布有青草湖、詹家湖、何家湖等大型湖泊,为建设城区良好的生态水系景观提供了基础条件。

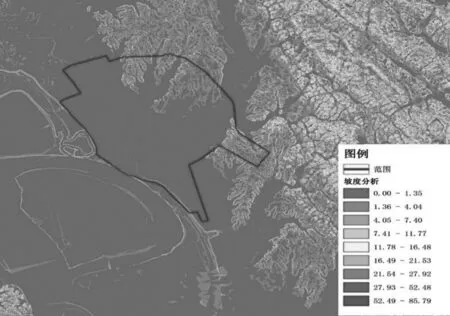

团风县城区整体地势东北高,西南低。项目该地块高程普遍较低,场地整体坡向自东北向西南逐渐降低,场地内最高点高程37m,最低点高程 14m,其中长江、二级港沿岸高程相对较低(图1、图2)。

图1团风县城区高程图

图2 团风县城区坡度图

4.现状问题

(1)缺失海绵城市建设理念。上一版总体规划缺少提出海绵城市建设理念,以及集中建设区的低影响开发策略和重点海绵建设区域。

(2)现状绿地和上版规划建设绿地不匹配。规划绿地系统没有形成网络,河流不成体系,几乎没有生态驳岸,不足以消纳雨水。

二、海绵城市系统构建

1.海绵城市控制目标

根据《海绵城市技术指南》年径流总量控制率分区图,团风县城区属Ⅳ区,控制率为70-85%;将70%的降雨就地消纳利用,到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;控制10-20mm初期雨水即可控制大部分初期雨水污染;团风县老城区面积较大,建筑密度高,过高的年径流总量控制率会导致海绵城市投资效率降低。综上,团风县规划年径流总量控制率为70%,其设计降雨量为23mm。

2.海绵城市建设指标构建

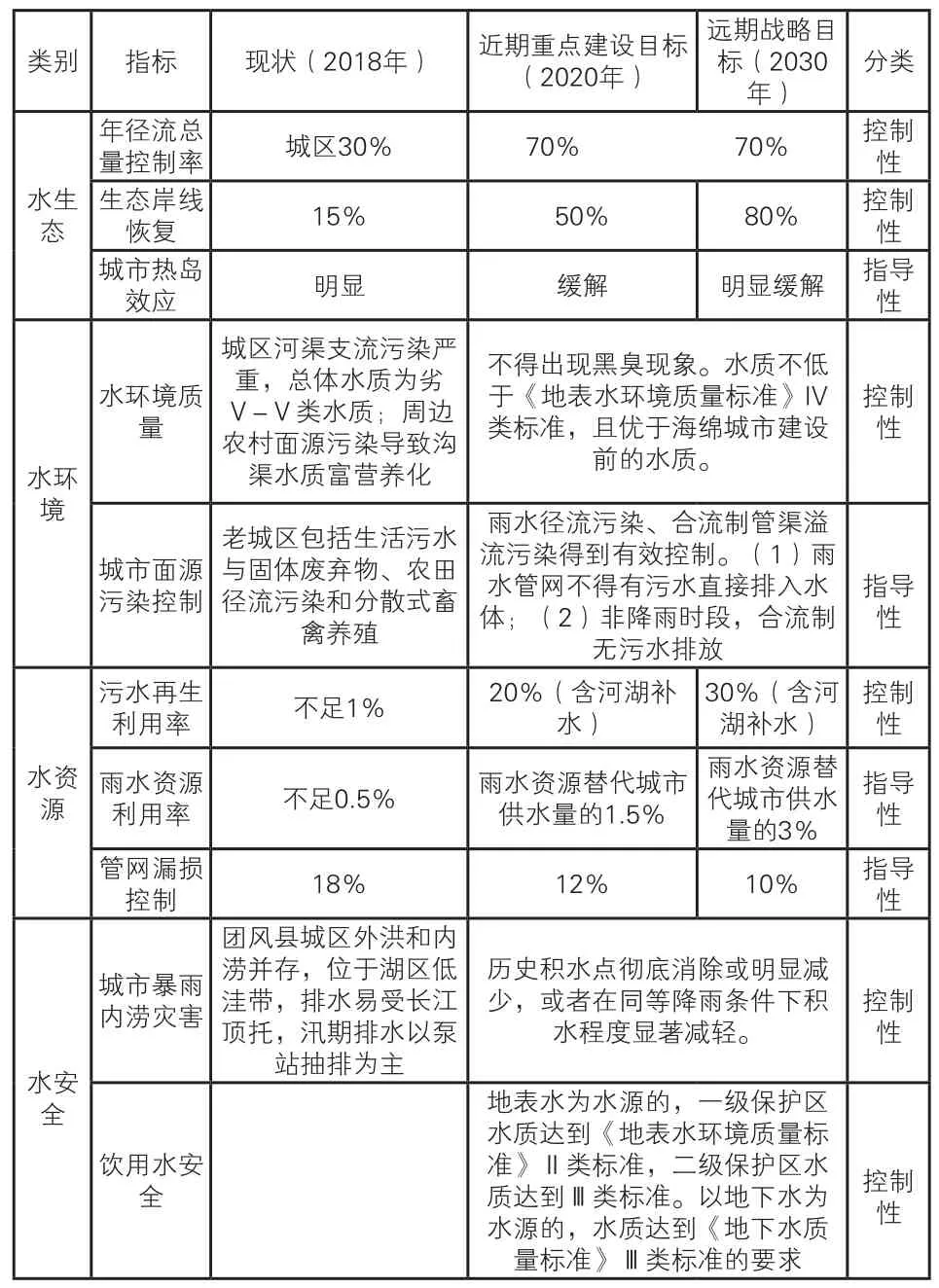

模拟探索海绵城市专项规划,通过生态保护、修复、低影响开发等手段,黄冈市团风县海绵城市控制指标体系采用四种控制类别(水生态、水环境、水资源、水安全)、两种控制强度(控制性、引导性),指标按表1。

表1 黄冈市团风县海绵城市建设指标

三、海绵城市构建策略

1.自然生态空间格局构建

(1)自然生态分析

保护城区的山体水系,留住自然生态本底,修复及疏通内河水系,扩大沿河生态空间。利用ArcGIS平台导入现状基础数据,分析其现状水系和水文,水文分析(图3)是模拟地表径流,形成水系支流走向,分成5种汇水线,等级越高,径流越大。生态敏感分析(图4)是对其高程坡度、植被、水文的综合评价后得出的分析图,其敏感性越高越不适合开发建设。

图3 团风县城区水文分析图

图4 团风县城区生态敏感性评价图

(2)生态格局构建

团风县海绵生态格局方案是依托ArcGIS平台,以城市建设用地作为主要的海绵城市依托要素,综合分析了用地布局、地形、水文水资源、植被覆盖率、生态敏感性等综合评价,绘制研究区域海绵生态格局图(图5)。

优化团风县“一轴两带多节点”的生态安全格局。“一轴”指以长河生态主轴贯穿整个地块的生态景观主轴。“两带”指以长江生态带衔接城市建设用地和长江生态的沿河自然景观带。“多节点”根据总体规划的规划绿地公园用地和自然农地、水域所组成的小型生态节点。

图5 城区海绵生态空间格局

2.区域海绵空间管控划定

(1)管控单元划分

管控单元划分原则:根据规划用地布局、水系分布等状况,结合排水分区单元,以城区主次干道为管控单元边界。规划区域年径流总量控制率不低于70%,对应设计降雨量不低于23mm。在已建城区,绿化空间有限,改造困难区域,年径流总量控制率可适当降低要求,但考虑整体控制率的限制,年径流总量控制率原则上不低于50%,同时改造后场地综合径流系数不应大于改造前。

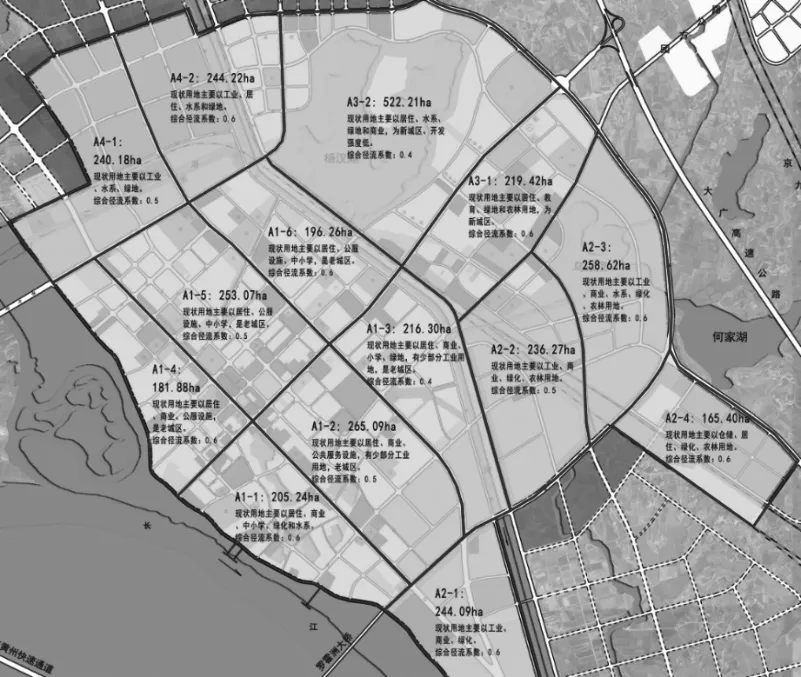

管控单元划分:以长河、江北路、团风大道、铁路线等为界,将城区分为城西和城东两个工业区和老城和新城两个居住区等四个一级分区,每个一级分区再细分为1-6个二级分区,共计14个管控单元,如图6所示。

图6 城区海绵城市管控单元划分

(2)控制单元指标

本文由于是从总体规划层面探索海绵城市,对衔接控规指标很有借鉴意义。对其城市总体规划提出策略并对其海绵城市专项规划提供设计依据,对城市总体规划中的各类用地提供相应的控制要求和低影响开发设计依据,具体数如下表2。

表2 管控单元A1-1区调蓄容积计算表

降雨调蓄容积计算参考容积法:V=10HcF,式中V为雨水调蓄容积,H为设计降雨量,c为综合径流系数,F为汇水面积。c*F=(绿地面积*绿地径流系数+水域面积*水域径流系数+硬质铺装面积*硬质参数)/地块总面积,其中硬质铺装面积包括屋顶面积和道路硬质铺装面积,硬质参数也得分开计算,大致参数可参见《海绵城市技术指南》和《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2016年版)对应不同的径流系数。

(3)城市总体规划布局优化

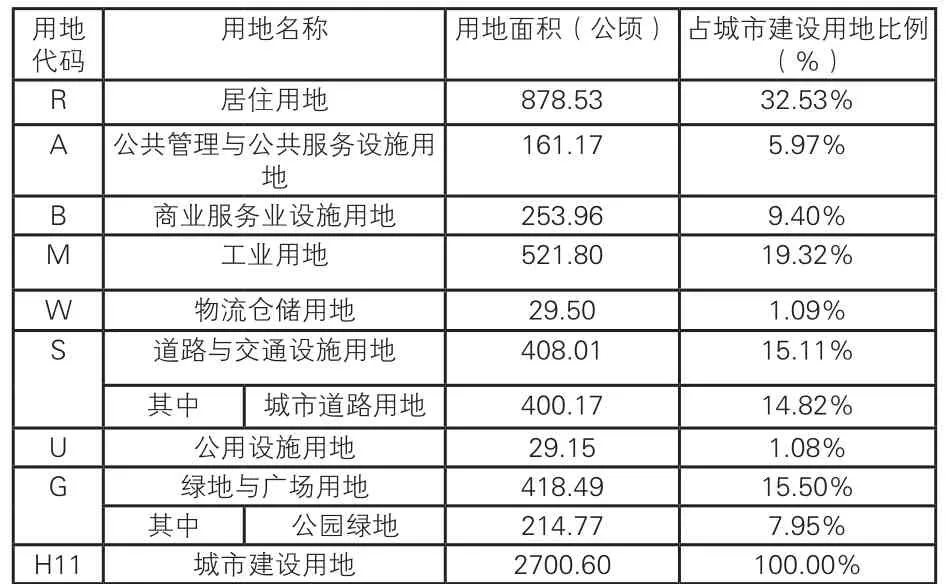

在规划用地布局时,要充分考虑绿地面积所影响到的城市调蓄容量的影响,每万平方米的硬化面积需要配置100~300m2的调蓄容积,根据排水区调蓄容积计算结果,G类用地需要增至城市建设用地的15%,用地平衡表如表4所示。

规划布局要考虑城市下垫面状况及防洪排涝需求:建议水面率10%~12%,城市建设用地面积27km2,则集中建设区范围内水面至少为2.7~3.2km2,增加水的收纳面积。乌家汊塘水塘密集,并且位于上风向,具有挖塘造湖的优良条件。

城市总体规划布局规划图(图7),以生态优先的原则,合理利用自然生态条件,构建“山-水-绿”结合的城市生态安全格局。靠山拥江,打通山水生态廊道:控制保护杨汊湖、乌家汊塘、何家湖周边的生态空间,引入大别山绿脉进入城区;利用二级港、绕城公路绿带,打通城区与长江的生态廊道。打造“一轴四廊”的主体生态结构:以长河为生态主轴,形成山入城、水连通的主体生态格局。

表3 城市建设用地平衡表

图7 团风县城区总体规划布局图(2018-2030)

四、结语

海绵城市理念融入总体规划布局是对城市规划体系的完善,对其海绵城市专项规划探索有重要参考意义,同时对编制的城市总体规划提出以下建议:1.规划布局城市总体规划时,首先考虑生态优先,合理利用自然山水条件,构建“山-水-绿”结合的城市生态安全格局。考虑城市发展时,要以严格控制其城市开发边界,合理规划海绵体与城市硬质空间的关系,为容纳雨水留有一定的生态空间。2.构建合理的城市用地布局,使其建设用地与城市绿地等小生态节点形成网络,更好的传导和吸收雨水,增加水体的收纳面积。3.海绵城市规划更好的融入城市规划体系中,城市总体规划、详细规划各层次与海绵城市规划实现良好的配合,在总体规划层面就应考虑到控规的重要指标和专项规划的指导体系。