西东泥人决

2019-07-22魏炜

魏炜

泥人况家的手艺传到况达理这一代,已经是技艺精湛,炉火纯青,声名远播。临州府和附近的地界,新建庙宇,必是要请况达理去塑像的。不然,香火都不会旺盛。

前些日子,况达理又受人邀请,到新城去给一座庙塑像。他带着侄子况五郎忙了两个多月,终于把像塑完了,就往家赶。晌午时分,行至一个镇上,口渴肚饿,就寻了一家饭铺,买了几个包子一盆汤,狼吞虎咽地吃起来。

正吃着,却听旁边的客人提到了他。况达理就支楞着耳朵听起来。一位客人说道:“成寿寺请况家来塑像,那真是对了。我已偷偷看过,那佛塑得就是妙,威严中有智慧,神明中有和善,非他人可及。”另一个附和道:“况家的技艺流传了几百年,那不是说说的。东张西况,名不虚传啊。”

刚听人家夸他,况达理心里还美美的,可忽然听到东张西况,他就不觉怒了。东为上,西为下,难道还有张姓的手艺比他况家强?他却不曾听过有啥姓张的。他凑到那一桌,笑嘻嘻地说道:“两位老兄,打扰啦。请问,那东张西况,怎么说?”

男人笑道:“听你口音,是外乡人吧?我们说的东张西况,那是指做像的两家。我们新城县香溪镇上的张家,做的像跟真人一般,惟妙惟肖,是世间难寻的珍品。临州府况家塑的佛像也是精美绝伦,无出其右。”

况达理谢过了他,回到桌边,暗暗生了一阵子气,饭也不吃了,咬了咬牙,催着五郎赶紧吃饭。五郎三两口吃完了。两个人出得门来,况达理却跟人打听去香溪镇怎么走。人家指给了他。五郎问道:“叔,你是不是想去跟张家一决高下?”况达理点点头说:“我容不得别人压在咱家名上。”五郎转转眼珠儿说:“叔,这是他们的地盘,人家肯定向着他们。咱们不能跟他们玩儿明的,只能来暗的。”真是看热闹的不嫌事儿大。况达理点点头说:“咱们见机行事。”

二人一路打听着来到了香溪镇。天近黄昏,先寻了一家客栈住下,草草吃了些东西,况达理让五郎先歇息,他则跟店家打听那张家的去处。张家在当地很有名,店家自然认得,领况达理到门外,指给他怎么走。

香溪镇并不大,只因坐落在香溪边而得名,香溪从镇中蜿蜒而过,人家的房屋也都是沿着香溪而建造的。很快就找到了张家。他简要地问询过了,得知张家的手艺传到这一代,是由老二张凤鸣当家主理。他敲响了张家的房门。

好一会儿,门里才传来踢踢踏踏的脚步声。接着,“吱扭”一声,门开了一条缝,门缝中露出一张瘦削的脸,一双小眼睛亮亮的,很精明的样子,上下打量了况达理一番,冷冷地问道:“啥事儿?”

况达理赔着笑脸说道:“你是张凤鸣先生吧?我是慕名而来,想请你给塑两尊像。”张凤鸣又上上下下打量了他一番,仍是冷冰冰地说道:“我不接活儿了!”说完,就“嘭”的一声关上了房门。况达理再怎么敲门,张凤鸣都不肯开,他也只得先走了。

回到客栈,五郎正等着他呢,见他回来,忙问他怎么样了。况达理说,他原本是想请张凤鸣去塑两尊像,他也塑两尊,摆在同一个庙里,让人一看高下。谁知那张凤鸣说了个不接活儿,就把他拒之门外了,这大比之事就告吹了。五郎转着眼珠儿想了想,说道:“叔你别急,我先去蹚蹚路子。”况达理怕他干出不合规矩的事来,正要拦住他,五郎却已飞快地跑出门外。

况达理只能焦灼地等着。

直等了一个多时辰,还不见五郎回来,况达理心里可不安稳了,出门去看。

走到半路,见路边有个黑影在蠕动,壮着胆子问了一句:“是五郎吗?”那黑影不应,却猛地坐了起来,抱着脑袋惊恐地喊:“别吃我,别吃我!”正是五郎的声音。况达理忙着过去,五郎像是怕极,惊惶地往后退着。况达理一把抓住了他,大声说道:“别怕,我是你叔!”五郎这才镇静了些。况达理背起他就回了客栈。

五郎额头很烫,又说起了胡话。况达理可不敢怠慢,忙请来郎中。郎中给五郎一搭脉,就问道:“去了不该去的地方吧?”况达理不敢隐瞒,说五郎到张凤鸣家去了。郎中从鼻孔里冷“哼”了一声,说道:“哪里不好去,非上他家!”况达理更迷惑了:“他家可有什么可怖之处?”郎中只是淡淡地说道:“你们外乡人,不知道我们香溪镇的事。宁到地府转一转,不到张家看一看。看看,吓成这个样子。亏得遇到了我!”

郎中说自家有祖传的镇魂宁神之药,就是贵些。况达理也顾不得那么多了,让他快给侄子施治。郎中先给五郎服下了药,而后又用银针催化药力。直忙了一炷香的工夫,郎中才拔下针来,也累得满头大汗。五郎沉沉睡去。况达理问道:“先生能否给我讲讲,那张家有何可怖之处?”郎中笑道:“我胆子小,没敢看过。没看过,自然不能乱讲。”

五郎虽是睡着,但却不住地出冷汗,况达理不住地给他擦汗。直守了一夜,天明时分,五郎才悠悠醒转,望着况达理,喃喃地问道:“叔,我还活着吗?”况达理见他醒来,这才长舒了一口气,笑着说道:“当然活着。”五郎惊恐地说:“可把我吓死了。”

況达理忙着问他昨天夜里到底遇到了什么。五郎就给他一五一十地讲起来。

昨天晚上,五郎偷偷溜到张凤鸣家,见他家院墙低矮,又没养狗,就跳进去了。见北屋里亮着灯烛,隐隐有说话声,就躲在窗下偷听。果真有一男一女在说话,应该就是张凤鸣和他老婆了。老婆嗔怪地说,他手都伤了,就不该再接新活儿了。张凤鸣说,就那么几道小口子,也不算啥,能干就干点儿,多攒下几个钱,将来的日子才会好过。

五郎听明白了,西房里有他们做好的活儿,等人来取呢。他就想看看张凤鸣做的活儿到底咋样。他悄悄摸摸地来到西房,见西房的门是虚掩着的,轻轻一推就开了。他刚迈步进门,忽然有人挥拳朝他打来。情急之下,他也朝着那人脸上来了一拳。

可他那一拳,竟打进了那人脸里,那人把他的拳头给咬住了。他使劲往外拽,那人咬住了不肯撒嘴。他奋力一拽,终于把拳头给拽出来了,这才看清那人的脸让他给砸了一个大窟窿。可是,那人还挥拳朝他砸过来。他给吓坏了,拔腿就跑,跑出没多远就啥都不记得啦。

况达理越听越觉诡异。五郎看他不太相信,抬起自己的右手来。况达理这才看清,五郎的手背上被划出了好几条血道子,正该是牙印儿。他越想越觉得不可思议。五郎信誓旦旦地说,他绝对没有看错。况达理说:“莫急,晚上我再去看看。”五郎仍是心有余悸地说:“不能去呀!叔你要是被吓病了,我可没有主张啦!”况达理笑笑说:“不会。”

到了黄昏时候,五郎叫过况达理说:“叔,我想出了一个办法。”况达理忙着问他是什么办法。五郎说他琢磨着那泥人能发动进攻,一定是装置了什么机关,但这种机关不会特别复杂,也不会对准所有方位,只会对着门。要想躲过它的袭击,就得躲过门。况达理一愣:“躲过门,从哪儿进屋?”五郎指了指房顶。况达理蓦然明白了。张凤鸣不会想到有人从房顶进屋,所以不会对房顶进行防备,这里才是最安全的。

况达理悄悄溜出客栈,来到张凤鸣家院外。

张凤鸣家所住的,是一个极普通的小院子,四间北房,又各有三间西房和东房。他听了听,院里没有动静,就爬上矮墙,又爬上西房的房顶。掀开瓦,下面就是苇箔,他一根一根折断了苇子,拽下来放到一旁。不一会儿的工夫,房顶上就透出了一个大洞。他小心翼翼地往下面看。

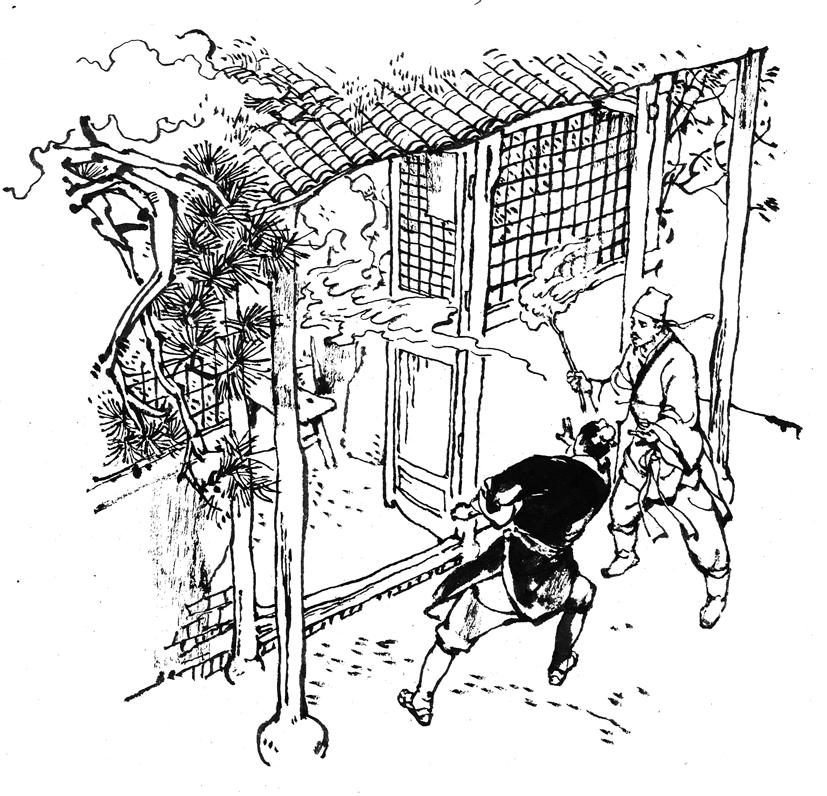

屋里黑,他啥都看不见。他掏出火折,打着,点燃了一根苇子,往里一探,借着这微弱的光,他看清房内站着十多个人,果真是惟妙惟肖,栩栩如生。若不是知道张凤鸣是塑泥人的,他真要信以为真了呢。他正要再细着看看,五郎不知什么时候潜在他身后,点燃了火把,一把拉开他说:“让它们见鬼去吧!”他把火把在苇箔上点了一点,然后就扔进房里。

他拉着况达理下了房,躲到一旁。

那苇子本是极易燃的,那火把上又蘸了油,这一点就着了,火势瞬间大了。张凤鸣拉着他老婆衣衫不整地跑出来,惊惶地喊着:“着火啦,着火啦,快救火呀——”张凤鸣扑回院里,从水缸里舀了水往房顶上泼。乡亲们听到喊声,纷纷提水端盆来救火。但火已着起来,很难救灭。镇上一时大呼小叫。

况达理埋怨况五郎:“你不该烧人家房子!”

五郎生气地说:“他弄妖弄怪,险些吓死我!”

况达理暗暗地想,侄子这招儿果然够阴损。泥人最怕的倒不是火,而是水。侄子先点着了房子,乡亲们必然来救火,那就是泼水呀。水泼进房子,淋到泥人,泥人也就散了,绝对不能修复,只能重做。重做如此多的泥人,不知道需要多少工夫,张凤鸣违时违约,名声不保。

过了一个来时辰,火被扑灭了,况达理悄悄围过去看,果然见地上流出许多彩泥,那定是被淋坏的泥人了,心里暗暗得意着,转身回了客栈,倒头睡了一个安稳觉。

况达理盘算了半宿,就盘算出了彻底打败张凤鸣的法子。第二天一早,他就寻到裁缝家,做了一面“临州泥人况”的大旗,高高举着,又雇了个锣鼓班子,敲锣打鼓地在后面跟着,大张旗鼓地来到客栈,然后大声宣布:临州府泥人况正经传人况达理到香溪镇来闯荡,专塑泥人,前十笔生意可打八折优惠。他还把这话写在大红纸上,贴在客栈门外。

可他一连等了四五天,也不见有个顾客上门,不觉很是纳罕。他把客栈老板拉到一旁,塞给他百十文钱,然后问他怎么没人来找他塑像。客栈老板倒吃了一惊,反问他:“没盖新庙宇,塑像做什么?”

况达理也迷惑了:“我看到很多人找张凤鸣塑像啊。”

一听这话,客栈老板倒忍不住大笑起来。况达理让他给笑糊涂了,迷迷糊糊地问道:“你笑啥?”

客栈老板说:“他做的哪是塑像啊,是纸活!”

况达理惊得瞠目结舌。

客栈老板这才讲出一段故事来。早些年间,新城县里出了一个不孝子,对他娘很不好。后来,他娘被气死了。他娘死了以后,他也得了个怪病,就是经常化作他娘的样子,痛陈他的不是。他寝食难安,就请了一个算命先生来给他解扣。算命先生给他出了个主意,就是让扎纸活儿的照他的模样扎纸人,在娘坟前烧了,他娘就不会再找他了。他照办了,之后果然就没事了。后来,这种做法就成了个风俗,在新城县里传开了。但凡有老人死了,都要請扎纸活儿的扎成子女的模样的纸人,在老人坟前烧了,不像别的地方是烧纸马纸车的。如此呢,张家的生意就红火起来了。

况达理瞬间明白了。那张家也是爱琢磨的人。只用纸扎,能成形却不易成容,更别提要像了。他家应该是在纸扎的基础上,再敷以泥塑。纸扎做骨,泥塑做容。如此,才会以假乱真,惟妙惟肖。正像他家的泥塑,大部分是泥,但有些爱裂的地方却用了面筋,只是涂成了土黄色,外人看不出来吧。

那天晚上,五郎进了张家西房,不知张凤鸣做下了什么机关,竟让纸人动起来,五郎挥拳打去,一拳打进了纸人的脸里,往外拔拳,也并非被纸人咬住,而是被秫秸卡住了。他奋力拔出了手,也不是被纸人的牙齿划伤,而是被秫秸划伤了。想到此,况达理就全想明白了。他不觉一拳砸在床上,骂道:“糊涂!”

况达理不再停留,带着五郎就回家了。

刚进家门,老婆就问他:“早该做完活儿了,你们怎么现在才回来?”况达理忙着说:“路上遇到了事,给耽搁了。怎么,有事吗?”

“慧觉寺的方丈天天来找你,看看已经错过了工期,就请别家来做,说要让咱赔他一百两银子呢。”

况达理猛地一惊。他早先答应过慧觉寺的方丈,还收下了十两银子的定金,算准了日子,给新城那家庙塑完,赶回来正好给他家塑。中间耽搁了这七八天,果真是来不及了。一百两银子,他得塑多少像才能赚回来呀!

回想这七八天里自己所做的事情,况达理后悔不迭。他抬手给了自己一个嘴巴,骂道:“我糊涂,好糊涂呀……”