“我是另一个”

2019-07-22吴泽源

吴泽源

两位不同行的业界大佬的联手,本来就十分罕见,更别说接连合作两次了。可这却真切地发生在了摇滚传奇鲍勃·迪伦和电影大师马丁·斯科塞斯的身上。14年前,斯科塞斯曾经用一部《没有方向的家:鲍勃·迪伦》,透视这位性格乖僻的摇滚诗人的心路历程,让他的传奇经历终于能得到大众的理解,甚至共情。

正是出于信任,迪伦把用纪录片还原他的1975年“滚雷巡演”(Rolling Thunder Revue)的任务交给了斯科塞斯,期望后者能为这段著名却令人费解的旅程理出些头绪。然而斯科塞斯虽然在面对1960年代迪伦的上百小时影像素材时,能将线头捋清,却很难为时长只有一个多月的“滚雷巡演”梳理出脉络。因为“滚雷巡演”的意义就是制造混沌。

制造混沌

该如何定义“滚雷巡演”?不论是表演者还是看客,都很难把这个问题说清楚。当迪伦招募乐手加入巡演时,他的推销词仅仅是——“我想搞点不一样的东西……像马戏团演出的那种。”甚至連巡演为何叫“滚雷”,都没有标准答案:有人猜测这是对美国首次轰炸越南的任务“滚雷行动”的反讽;有人觉得这是对美国原住民文化的致敬,因为有个印第安酋长叫“滚雷”。至于迪伦本人对“滚雷”的解释,则简单得让人不敢相信:他正坐在家里琢磨巡演该叫什么名字,突然之间听到雷声从远方滚滚而来,BOOM!所以就这么着吧。

虽然意图混乱,但迪伦对这次巡演的构想,其实胃口很大:他想通过这次大型巡演,拓宽摇滚演出的界限。他既不想让演出止步于向年轻人贩卖荷尔蒙,也不想让演出变得像是在礼堂和爱乐厅里那样一本正经。他希望巡演能够打破一切壁垒,成为市井文化的一部分,为此,他从各个地方吸收灵感:马戏演出、狂欢节、意大利即兴喜剧(Commedia dell'Arte)、吉普赛人的大篷车文化、早期美国的“江湖卖药秀”(medicine show)、日本歌舞伎表演、垮掉派诗人的即兴朗诵,以及诞生于1945年的法国电影《天堂的孩子》……

上述这些内容繁杂多样,却有着共通之处:充满了放浪不羁的波西米亚气息。身为当代吟游诗人的迪伦,正是被这种特质深深吸引。马戏演出充斥着滑稽与混乱,迪伦制造的则是最高级的混乱:加入其流浪剧团的,是像民谣诗人琼·贝兹、乔尼·米切尔,桂冠诗人艾伦·金斯堡和戏剧奇才萨姆·谢帕德这样才华横溢的艺人。他们如同滚雷一般,所经之处,大地也为之颤抖。

“我是另一个”

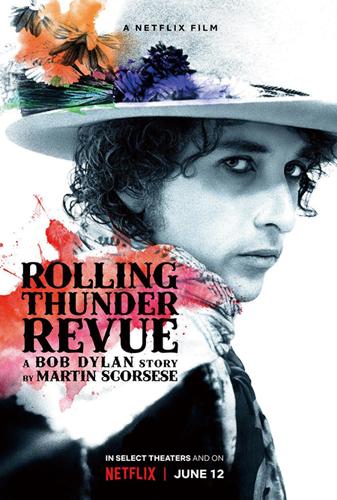

但迪伦的生命旅程,从来都既向外扩张,又向内自省,二者的关系错综复杂,密不可分。“滚雷巡演”最具标志性的外在元素,是迪伦本人的装扮——点缀着花朵的帽子之下,是他涂着厚厚白色油彩、如同小丑一般的妆容。再一次地,迪伦的解释言简意赅:“当一个人戴上面具时,他就会和你说真话;当他不戴面具的时候,则不太可能。”

但除了这个理由之外呢?或许这是迪伦和我们玩的又一个身份游戏。他用这个“面具”,将自己的舞台人格和原本身份做了显著区分。而在他于巡演期间拍摄的半纪录半虚构电影《雷纳多与克拉拉》中,这种身份游戏更是登峰造极:在其中,他和当时的妻子莎拉分别饰演名为雷纳多和克拉拉的主人公,而他的两位巡演同伴罗尼·霍金斯和罗尼·布莱克利,则分别饰演迪伦和迪伦夫人……

对迪伦来说,身份从来都是个变动不居的东西。他最爱的诗人之一是阿尔蒂尔·兰波,而他最爱的兰波诗句,则是“我是另一个”(Je est un autre/I is another)——在诗句前进的中途,人称已经悄然转变。在迪伦看来,人生不该用单一视点来审视,否则你只会得到陈腐固定的结论。唯有冲出自己的躯壳,才能获得自由。

于是,迪伦在“滚雷巡演”中,不断突破着自我的边界:演出中大部分歌曲都来自《血迹》(Blood on the Tracks)和《欲望》(Desire)这两张专辑,却在编曲和演唱方式上和录音室版本完全不同。一个简单的和弦变化,就能让原本忧郁的歌曲变得俏皮而愤怒;一个细微的人称变化和歌词改动,就能让先前深情的歌曲变得或疏离,或尖酸,或华丽,或沉静。

迪伦在巡演中演唱的歌曲,都已被世人视为传世经典,但他对它们却毫不“爱惜”,因为每次演唱都不可重复,而艺人演唱时的心境与当初创作时比起来,也已经物是人非。就像他在斯科塞斯的纪录片里说的那样:“人生的意义并不在于找到自我,或是找到任何东西。人生的意义在于创造自我。”

艺术的乌托邦

不过,话说回来,“滚雷巡演”的意义其实远大于迪伦的自我创造。这次巡演的时间,刚好临近美国建国200周年,但整个国家正笼罩在越战和水门事件带来的颓丧情绪中,滚雷乐团途经的新英格兰地区,更是经济凋敝,气氛灰暗。彼时已成名多年的迪伦,没有忘记自己的民谣根源,他坚信,通过动人热闹的音乐表演,他的“剧团”能为苦闷的大众重新注入活力。

确实,“滚雷巡演”没有向观众摆出一副高姿态。迪伦明明可以选择超过万人的体育场作为演出场馆,却最终选择了一系列像小剧院、退伍军人纪念体育馆、麻将馆和印第安原住民社区中心这样的日常场所。在一些偏远城市,工作人员甚至在校园里发放传单,招徕观众。如此亲民的举措,让“滚雷巡演”有了些许市集狂欢的气质。

而迪伦和同伴们的音乐也确实直击人心。斯科塞斯的纪录片中最令人难忘的镜头,就是一位观众在演出结束后怅然若失,痛哭流涕。斯科塞斯本人对此极为震惊:音乐居然能给人带来如此大的情感冲击。不过,彼时的斯科塞斯,也即将震撼一代人的心灵了:1975年的他,正在忙着拍摄那部即将成为经典的《出租车司机》。

四十多年后,艺术和艺术家的处境已经发生了巨变。迪伦依然在巡演,但比起认真听歌,观众更想用手机拍他,惹得他在近十多年里首次在台上怼了人。斯科塞斯则面对着另一种窘境:在影院里泡了一辈子的他,无奈地发现自己的电影很可能没法在院线大规模公映,因为愿意为他的新片《爱尔兰人》砸大钱的,只有Netflix。艺术正在从一种身心在场的体验,变成一种消费行为和一种将世人隔离的手段。此时的斯科塞斯,无疑会怀念那个逝去的年代,在那时,音乐与电影依然是一种如周日弥撒般净化人心的社群体验。

不论迪伦和斯科塞斯心中的乌托邦是否会再来,至少在《滚雷巡演:鲍勃·迪伦传奇》中,我们有机会管窥那个美好时代的一角:在巡演的间歇时间,迪伦和好友罗杰·麦奎恩在友人家中甘做配角,为乔尼·米切尔温柔坚定的歌声伴奏和弦。“滚雷巡演”是属于艺人的乌托邦,它虽然让金主赔了钱,却让参与其中的每个艺人都“创造”出了最极致的自我;这样的巡演可能再也不会出现了。