瑞安市乡村旅游发展问题研究

2019-07-22刘烨波胡豹

刘烨波,胡豹

(1.瑞安市文化和广电旅游体育局,浙江 瑞安 325200; 2.浙江省农业科学院 农村发展研究所,浙江 杭州 310021)

在21世纪的今天,生活节奏逐步加快,广大民众特别是城市居民因家庭生活、工作任务而带来的压力也随之上升,越来越多的人通过外出旅游来放松心情,缓解压力。乡村旅游凭借其舒适的环境、休闲的节奏逐渐得到游客的认可,更是得到政府部门的关注和支持。

瑞安市地处浙江东南沿海,全市总人口121万人(农业人口98万人),耕地面积29 026.67 hm2(其中水田20 526.67 hm2,旱地8 500.00 hm2),人均耕地面积仅0.02 hm2,远低于国家人均耕地面积0.09 hm2和世界人均耕地面积0.32 hm2。人多地少,资源稀缺,这是瑞安市面临的一个不可扭转的现实。但其作为历史文化名城和中国优秀旅游城市,旅游资源特别是乡村旅游资源较丰富,如世界“非遗”东源木活字印刷术、全国首个森林旅游试验示范区花岩、“中国十大最美油菜花海”之一的桐浦油菜花基地、中国传统古村落黄林村等,发展乡村旅游具有极大潜力。

1 发展历程

1.1 起步阶段

20世纪90年代,随着经济生活水平的提高,一批批的城市居民利用闲暇时间到乡村去观光游玩,催生了瑞安市乡村旅游发展的萌芽[1]。城市居民的到来带动了乡村农土特产品售卖,为地方村民带来了收益。为进一步提高收入,农户开始对农产品进行加工出售,并开始发展衍生产品,如利用河塘搞游泳、利用溪流开发漂流、利用自家住宅提供住宿等,既吸引了大批游客,又延长了旅游时间。但这一阶段乡村旅游的发展尚未引起政府部门的关注。

1.2 规范发展阶段

2006年,随着乡村旅游产业的发展,乡村旅游业逐步进入政府的视线。瑞安市在2006年6月出台《瑞安市“农家乐”示范村(点)认定办法》,并将乡村旅游工作纳入市委市政府重要工作责任制范畴,由市委农办牵头成立瑞安市农家乐发展协调小组,全力推进乡村旅游业规范化、品质化发展。

1.3 快速提升阶段

2009年,《瑞安市乡村旅游发展规划(2009—2020)》正式施行[2],提出以瑞枫公路、56省道为轴线发展“四区八组团”,并重点推介美景美食和快乐乡村两条主题游线。同时,规划还提出按近期、中期、远期三个阶段发展瑞安市乡村旅游,大力推进品牌创建。截至2018年7月,瑞安市已拥有五星级农家乐旅游点2家,全国青少年农业科普示范基地1家,省级休闲观光农业示范园1家,省级林业观光园区2家,省级休闲渔业精品基地2家。

2 乡村旅游点分布概况

2.1 农家乐休闲旅游点的布局形态

随着农业功能的不断拓展和城乡居民高水平全面小康生活时代的到来,乡村旅游业有了巨大的市场需求驱动。同时在不断的政策利好和制度供给下,瑞安市乡村旅游业呈现快速发展势头。从空间布局来看,瑞安市的乡村旅游点呈扇形分布,在一个农家乐休闲旅游集聚区的引领下,全市各地不断扩张散开。

2.2 农家乐休闲旅游点的分布现状

到2018年底,瑞安全市共拥有农家乐休闲旅游点(特色村)45家,包括省级农家乐(特色村)示范点8家,其中湖岭镇和高楼镇农家乐休闲旅游点(特色村)拥有量占据半壁江山。湖岭镇拥有农家乐休闲旅游点(特色村)12家,其中省级4家,分别是巾仙溪农家乐、垟山溪农家乐、黄林村、呈店村。高楼镇拥有农家乐休闲旅游点(特色村)10家,其中省级1家,为玉女谷休闲农庄。

此外,马屿镇拥有农家乐休闲旅游点(特色村)6家,其中省级1家,为神洲农家乐园;桐浦镇、飞云街道各拥有农家乐休闲旅游点(特色村)3家;平阳坑镇、陶山镇、玉海街道、锦湖街道各拥有农家乐休闲旅游点(特色村)2家,其中玉海街道光平休闲渔业为省级;芳庄乡、上望街道、东山街道各拥有农家乐休闲旅游点(特色村)1家,东山街道绿健生态农庄为省级。

2.3 农家乐休闲旅游点布局的影响因素

瑞安市乡村旅游点的分布与区域资源禀赋、人力资本、区位条件、市场发育等因素紧密相关。作为瑞安市农家乐休闲旅游的重点集聚区的湖岭镇和高楼镇,山水资源极为富集,交通信息便捷,休闲观光农业业态丰富,农民收入水平和生活水平相对较高,为这一区域的乡村旅游业发展提供了上佳的先天条件。与此相对应,芳庄乡等区域资源条件单一,农民思想理念还有一种因循守旧的观念支撑,这部分地区的农家乐乡村旅游业发展明显滞后。

3 存在问题和不足

3.1 旅游项目开发缺乏深度

瑞安市的大部分乡村旅游产品缺乏创新意识,开发中只注重模仿,却忽视对地方乡村特色文化的挖掘,区域内产品同质化严重[3]且内容单一[4]。如新垟滩、垟山溪、下社垟、永安溪基本上就是依托溪流游泳,配以木筏上用餐为主;玉女谷、悠然南山、涨山溪、山水人家就是以接待春游、秋游为主;大京村、樟岙村、白石坳村等就是单一的杨梅、桑葚采摘。知名度有限、项目内容单一,因而难以吸引外地游客来瑞安市旅游,游客仍以本地市民为主。

3.2 旅游产业发展缺乏广度

瑞安市的乡村旅游产业链尚未真正形成,旅游产业仍停留在门票经济[5]和观光经济,综合效益往往不会太高。开展的乡村旅游游客问卷调查显示,游客过夜率仅占比20.30%(图1),可见大部分游客属走马观花式,对地方经济发展的作用自然就极其有限。瑞安市乡村旅游淡旺季差异过于明显,旺季人满为患,淡季门可罗雀,许多乡村旅游点干脆在淡季停止营业,其中尤以涉水项目为特色的乡村旅游点最为明显。每年11月至次年4月都是乡村旅游的传统淡季,大部分的设施都处于闲置阶段,属于对资源的严重浪费。

3.3 旅游资金投入缺乏力度

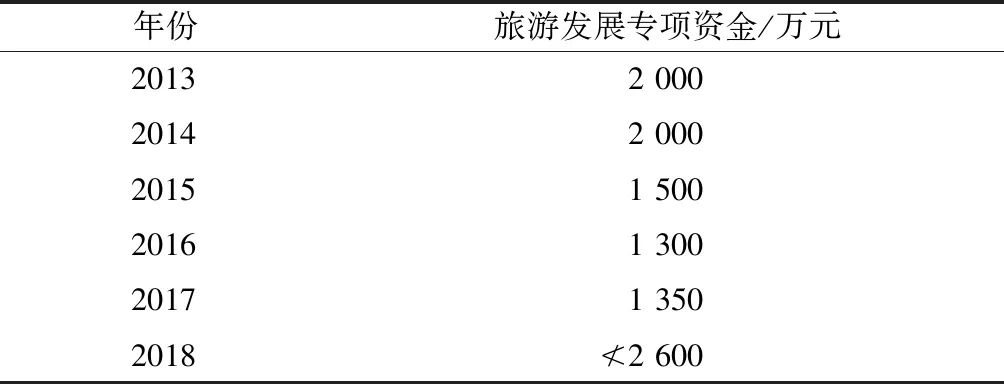

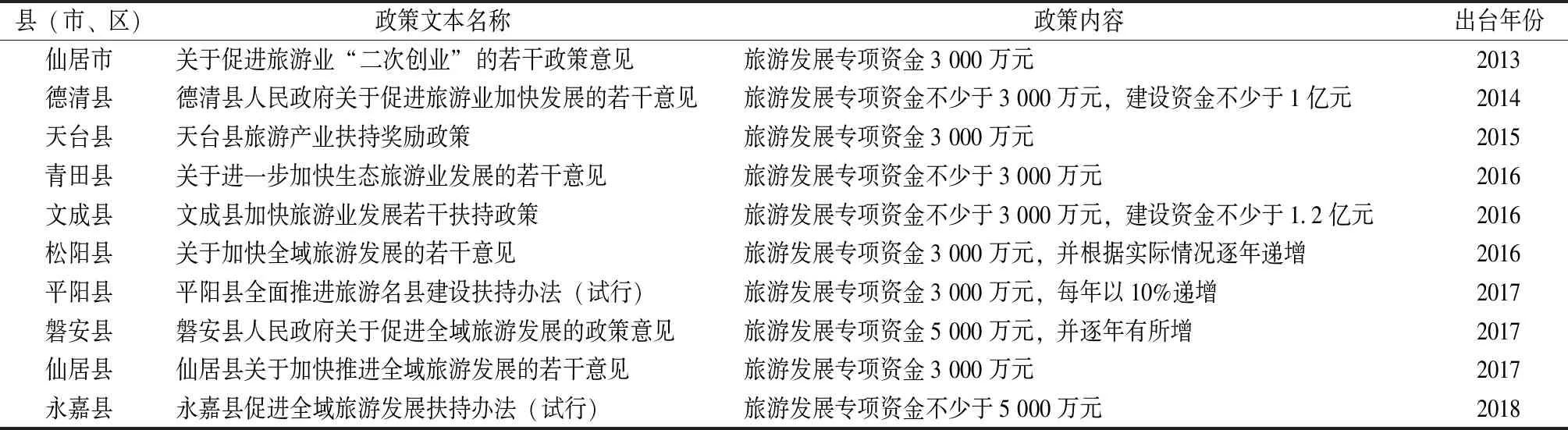

《瑞安市促进旅游业发展若干扶持政策》提出,自2014年起每年安排旅游专项资金不低于2 000万元,但真正安排旅游发展专项资金达到2 000万元的仅2013和2014年,其余年份均未达到扶持政策提出的标准。而2018年新近出台的《瑞安市促进旅游业发展扶持办法》也仅提出每年安排旅游专项资金不低于2 600万元(表1),较周边县(市、区)差距明显(表2)。

表1 瑞安旅游发展专项资金

表2 周边部分县(市、区)旅游发展政策专项资金

注:数据来源于各地区政府网站。

3.4 旅游配套建设缺乏速度

配套建设滞后是阻碍瑞安市乡村旅游发展的一个重要因素,特别是在“住”和“行”上。在“住”上,瑞安市住宿业发达,但大部分住宿设施都位于市区及塘下镇、莘塍街道,其他乡镇(街道)特别是西部山区在住宿上难以满足当前旅游发展需求。如陶山镇圣井山景区仅杜鹃花开放周期内就可接待游客20余万人次,但景区周边至今尚无一家住宿设施。在“行”上,除个别乡村旅游点外,大部分乡村旅游点如湖岭镇均路村、高楼镇五谷小镇等不仅没有直达班车,甚至节假日因堵车进不去景点也是家常便饭。

4 发展思路和对策建议

4.1 目标定位

基于周边其他旅游目的地的竞争及瑞安自身的资源特色,突出田园风光和地域文化,重点培育湖岭镇温泉度假、平阳坑镇木活字印刷体验、桐浦镇蔬果采摘等特色旅游产品。在创新乡村旅游业态的基础上进一步丰富旅游产品,提升瑞安市乡村旅游的品级和质量,在浙南大旅游圈打响品牌。

4.2 发展方向

综合分析瑞安市乡村资源、产业、文化、村庄特色和发展方向等各方面因素认为,瑞安市乡村旅游的发展方向主要包括假日农场型、农家休闲型、休闲娱乐型、写意古村型、度假乡居型等五大类型,以此形成农场购+农(渔)家宴+健康乐+古村景+养生居的产品链条。

4.3 对策建议

4.3.1 强化政策引导,加强旅游要素保障

认真贯彻落实《浙江省旅游条例》和《瑞安市促进旅游业发展扶持办法》,不仅要在思想上重视旅游产业发展,更要充分利用地方经济实力雄厚的优势加大财政资金投入,重点支持产业发展与基础设施建设的重大项目。完善瑞安市旅游投资有限公司运营管理,引导社会资本投资乡村旅游业,特别是运用PPP模式、众筹等多元化投融资机制,吸引在外温商回乡投资开发乡村旅游。落实好《瑞安市重大旅游项目用地管理办法》,运用全域土地综合整治、存量建设用地盘活挂钩、坡地村镇政策的红利,在用地上优先考虑发展前景好的乡村旅游重大项目,优先落实土地指标以尽快建成项目好满足市民游客日益多元化的旅游需求。推进农村“三权分置”改革工作,也就是宅基地的所有权、使用权、资格权,试点推进马屿镇江桥村、湖岭镇黄林村、南滨街道直洛村等农村闲置宅基地资源相对集中、旅游资源相对较丰富、盘活意愿较强的村组织进行宅基地流转,通过招商开发乡村旅游项目,让“沉睡资产”变活权。

4.3.2 发挥基础优势,突出地方旅游特色

围绕浙江省委省政府提出的万村景区化决策部署,突出省A级景区村庄打造,构建具有瑞安乡村特色的“乡愁产业”,让乡村望得见山、看得见水、记得住乡愁[6]。聚焦养眼,发展田园里的“乡愁产业”。复兴传统特色经典产业,扶持两红(高楼杨梅、梅屿番茄)、两绿(陶山甘蔗、瑞安清明早茶)、两白(有机稻米、马蹄笋)、两黑(温郁金、湖岭牛肉)等“多彩农业”发展,加快美丽田园建设。聚焦养身,发展山水间的“乡愁产业”。利用西部乡村山水资源丰富的优势,开发山水休闲健身旅游,如在湖岭镇利用溪流河谷,打造以奇云大漂流、三十三溪运动健身绿道为重点的漂流运动健身基地;在高楼镇依托飞云江综合整治,打造高楼绿道、幸福谷乐园等山水健身基地。建议近期以湖岭温泉项目为突破口,融合“温泉+山水+休养”等多种元素,进行综合开发,形成爆点效应。聚焦养心,发展心灵上的“乡愁产业”。借助部门合并契机,促进文旅深度融合,依托东源木活字世界性文化品牌、林川“中国工艺品之乡”、马屿蓝夹缬文化、曹村耕读文化、陶山瓯窑文化及民俗文化等丰富文化资源,打造独具魅力的地方文化旅游产品。特别是深度挖掘东源木活字世界性文化品牌,以其独有性打造世界“非遗”高地,使之成为瑞安市的龙头产品、亮点项目,提升瑞安旅游核心竞争力。

4.3.3 完善配套建设,提升旅游服务水平

对于旅游业而言,服务质量就是“生命线”,是吸引游客的核心竞争力,可重点围绕完善基础配套提升旅游服务水平。对乡村旅游经营者来说,公共设施的投入并不能带来太大的回报,因此从经济学的角度来讲公共设施的建设是不可能完全依靠经营者来完成的[7]。政府要把涉农资金与旅游项目建设有机结合起来,在基础设施建设上向符合条件开发乡村旅游的村庄倾斜,特别是交通道路、旅游厕所、停车场及标识系统建设;构建全域旅游交通体系,进一步完善“七纵三横一环”主骨架路网,提高市域东西向、南北向交通动脉运能,促进中西部地区、飞云江两岸区域纵横互通;还要充分考虑乡村旅游点的可进入性,推进农村四好公路建设,加快提升改造低等级农村公路,开通旅游客运班车和观光巴士等。深化旅游“厕所革命”,重点推动乡村旅游点、旅游线路、交通集散点、旅游餐馆、旅游娱乐购物场所等场所的旅游厕所达到国家质量等级标准。完善提升标识系统和停车场,实现道路旅游交通指引标志系统化、规范化和一体化,发展社会停车场,使游客出行更加便利。此外,乡村经营者也要双管齐下,严格按照有关规定加强乡村旅游点餐饮、住宿、导游、文化娱乐等配套建设,为游客提供更加周到的服务。

4.3.4 优化资源配置,提高旅游经济效益

延伸乡村旅游业的产业链条,也就是餐饮、住宿、观光、娱乐、购物五大块[8],进而提升乡村旅游的经济效益。在餐饮上,进一步挖掘具有浓郁地方特色的风味小吃和美食佳肴,培育一批“瑞安味道”的品牌美食,如湖岭牛肉、莘塍五香干、鹿木麦锅贴等地方传统美食。在住宿上,发展多元化旅游住宿设施体系,积极发展以自驾车营地、特色客栈、民宿、主题酒店与精品酒店等为载体的新兴住宿业态,特别是推进精品民宿开发。在观光上,在目标群体定位上做出调整,完善旅游产品体系,使其更具弹性,实现淡旺季旅游群体的细分。如芳庄乡的双溪寨旅游区,在发展激情漂流的基础上,又开发了养生民宿,以低廉的价格取得客源优势,冬季客房也基本每天都售罄,初步实现了淡季不淡、旺季更旺的目标。在娱乐上,培育丰富多彩的休闲娱乐业,开发鼓词、提线木偶、藤牌舞、马坦拳等地域文化节目,促进文化演艺与乡村旅游融合发展,实现主客共建共享。在购物上,建设瑞安市旅游商品研发基地,针对地方特色或乡村旅游点开发具有创新性、纪念性、实用性、工艺性和推广性等的旅游商品。