“小数据”面前的大失误(上)

2019-07-21陈仁政

陈仁政

回顾科学史,我们会发现,很多重大失误都是由于对小数据的忽视造成的。

仅差0.5毫米—莱斯痛失电话的发明权

在美国波士顿法院路109号门口,钉着一块青铜牌子,上面写着:“1875年6月2日,电话机在这里诞生。”我们知道,电话是出生在苏格兰爱丁堡的美国发明家贝尔和他的助手托马斯·沃特森发明的。

但是,德国发明家约翰·莱斯,却在此前的1874年向美国最高法院控诉贝尔,说电话机的发明权应归他所有—早在1859~1860年,他就能把声音传到100米远,并且还于1861年秋在法兰克福物理协会以及1864年在吉森召开的自然科学研究者工作大会上展出过他的“电话装置”。

法院立即对此进行了认真严肃的调查。调查结果表明,在贝尔发明电话之前13年,莱斯的确已经研制成功过一种他所说的那种“电话装置”。但是,它只能进行单向传送,不能双方相互交谈。因此,法院断定这种装置还不能称为电话机。

贝尔却对自己的发明直言不讳,说他曾经参考过莱斯的实验装置。但是,贝尔发现了莱斯装置中的不足,将莱斯装置中所有的间歇电流改变为连续的直流电,从而解决了话声短促多变的问题。接着,他比莱斯更加细心,把莱斯的装置上的一颗螺丝钉往前拧了半圈—仅仅0.5毫米的距离,声音就能够相互传递了。

最后,法院判决莱斯败诉,电话机的发明权归属贝尔。

不过,贝尔觉得他利用了莱斯的实验,同意和莱斯共享电话机的发明专利。但是,莱斯感慨地说:“我在距离成功0.5毫米的地方失败了,我要终身吸取这个教训。”坚决不同意与贝尔共享专利……

这个“警钟”在距今一个世纪之前由美国“石油大王”洛克菲勒敲响过:“1%的错误会带来100%的失败。100减1不等于99,而是等于0。细节是决定成败的关键。”

方角窗输给圆角窗—“彗星-1”陨落地中海

1954年1月10日,意大利罗马钱皮诺国际机场,一架英国海外航空公司的“(哈维兰)彗星-1”型喷气式客机骄傲地昂首腾空而起,直奔目的地—英国伦敦希思罗国际机场。

用“骄傲”一词并非诗人的夸张—由英国哈维兰公司研发、于1949年出厂的“彗星-1”,是全球首款以喷气发动机为动力的民航客机(此前都是螺旋桨飞机),能以788千米的时速在1万米的高空飞行。它采用了增压机舱,在飞行时的平稳性和舒适性前所未有。由于第二次世界大战结束后,欧洲的西方资本主义国家刮起了“旅游风”,强调“捷达”,所以它使英国成为世界航空界令人羨慕的翘楚,在当时大放异彩……

不过,“骄傲”了不久,就再也不能骄傲了—起飞后26分钟,机身在空中解体,迅疾坠入地中海,机上35人全部罹难。

1953~1954年,“彗星-1”接连发生了3次坠毁事故,导致该款客机停飞。这当然要查出“罪魁”—时任英国首相的丘吉尔就说:“要不惜一切人力物力来揭开‘彗星坠毁的谜团。”后来的调查表明,“彗星-1”使用了增压机舱,由于对增压机舱加压的结构设计经验不足,长时间飞行以及频繁起降使构件承受反复的“增压、减压”循环而导致“金属疲劳”解体,是发生“彗星-1”坠毁的原因,这也是民航史上首次因“金属疲劳”而发生空的难。

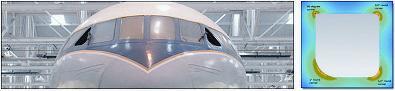

解体的构件之一是窗户—机头的玻璃窗和座舱的玻璃舷窗,形状都接近规则的方形。

为什么方形窗容易解体呢?答案很简单:应力集中。

应力集中之处容易解体的实例不胜枚举:“巧克力排”的方角凹痕处(为便于食用者折断而压制)最容易折断,地震时砖木结构的木窗方角处的砖最容易产生裂缝,普通玻璃的裂缝两端会“谁也不能阻挡”地一直裂下去,在不容易撕裂的医用胶布(没有剪口时)剪出的小口处可轻易撕断……

应力集中的又一次惨剧也是因为不起眼的“细节”—钢索“发毛”(指表面有微小的裂口)。2008年10月28日,重庆市武隆县在建的芙蓉江大桥工地,23名上班工人乘坐的吊斗钢索突然断裂,11死、12伤,至少有7人因此被逮捕法办。这类钢索断裂,绝大多数不是因为“超载”。原来,惨剧发生3天前的10月25日,已经发现钢索“发毛”,但是,工人报告后仍未引起重视—相关人员没有认识到应力集中的巨大危害,误认为这点微小裂口对几厘米粗的钢索“不值一提”……

克服应力集中危害的方法之一是,变方角为弧状圆角。所以,现代飞机座舱的玻璃舷窗,都是圆形或者四角都是弧状圆角的方形。

应力集中也是把“双刃剑”。例如,应急敲破公共汽车的玻璃车窗逃生时,应该用车上的小铁锤猛敲车窗玻璃的某一角,而不应该敲中间。

从蜂巢、“哈勃”到“长征”二号—“小错”摊“大事”

一场海难发生了。一个数学家算错了角度。

这两件互不相干的事,有一个共同的罪魁祸首—印错了的对数表。

《知识就是力量》杂志1956年第7期第37页谈到过这次海难:“有趣的是,对数表的错误是完全偶然发现的—一艘船遇难的时候,船长是根据这张对数表来计算经度的。”这是一艘“在不应该的情况下沉没”的英国军舰。

也就是这张印错了的对数表,使瑞士数学家塞缪尔·柯尼希差点被冤枉。

原来,蜂房的角度是当时数学家们关心的一个问题,此前已经有不少人研究过。柯尼希在1712年出版的《蜜蜂的观察》中发表的数据,比此前巴黎天文学家马拉尔迪说的钝角109°28′和锐角70°32′,分别相差2′。后来才发现,柯尼希计算的时候,就用了那个印错了的对数表。

“小错”摊“大事”的实例,在各个领域层出不穷。

1990年4月24日—一个天文学上值得纪念的日子,价值15亿美元、长13米、12.5吨的“大个子”隆重升空。它就是著名的哈勃空间望远镜(HST)—以在1929年对宇宙膨胀理论做出重大贡献的美国天文学家哈勃的姓氏命名。

遗憾的是,HST在升空之前就已经“病体缠身”。因此,后来不得不对它进行多次“太空治疗”。它的疾病之一,是从设计能“巡天遥看一千河”的“千里眼”,变成了“鼠目寸光”的“近视眼”。原因只是一个细节:磨制其直径为2.4米的主镜面时使用的零件校准器中有一个元件存在1毫米的错位,使主镜面边缘比设计要求低了2.7微米。这2.7微米是多少呢?一个数据能比较:一根普通的头发丝的粗细约50微米。

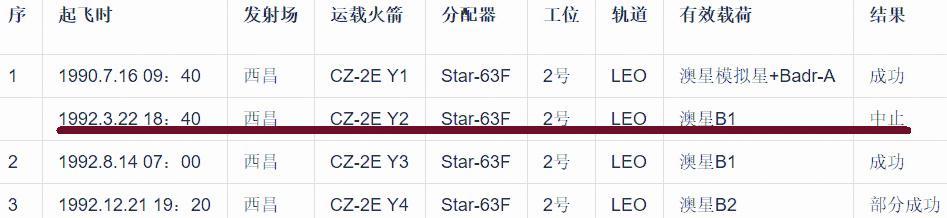

1992年3月22日18时40分,“长征”二号捆绑式大型运载火箭“CZ-2E Y2”搭载“澳星B1”卫星在我国西昌发射。点火几秒钟后,就冒出一股浓烟,火箭只是轻轻地颤了几下,没有升起。发射中止的原因,是在巴掌大的程序配电器上有一个绿豆状的0.15毫克的铝质多余物—它使电爆管爆炸,让火箭的第一、第三助推器发动机关機而中断了正常工作。

正是:“千里之差,兴自毫端。”中国南朝撰写《后汉书》的史学家范晔的这句话,说明“0.15毫克”的“小数据”也会导致大麻烦。(未完待续)