基于底摩擦试验的某桥基岸坡稳定性研究

2019-07-20王梅馨段必杰

王梅馨, 段必杰, 吴 光

(西南交通大学地球科学与环境工程学院, 四川成都 611756)

现今,边坡的稳定性分析大致有数值模拟和模型试验法。模型试验法中,有三种模拟体力的试验方法:离心模型试验、底摩擦模型试验和渗水力模型试验[1]。相较于其他物理模型试验法,本文所采用的底摩擦试验具有操作简便、直观快捷的特点,能够模拟边坡岩体在重力作用下的变形和发展趋势。

本文首先参考蒋爵光[2]提出的α=arctg{γH·tg[-40+38lg(γwRQ)]公式确定稳定坡脚,以作为底摩擦试验范围的确定依据,确定底部约束和侧面约束的边界条件,通过底摩擦试验分析边坡稳定性与变形破坏模式。

1 底摩擦试验原理

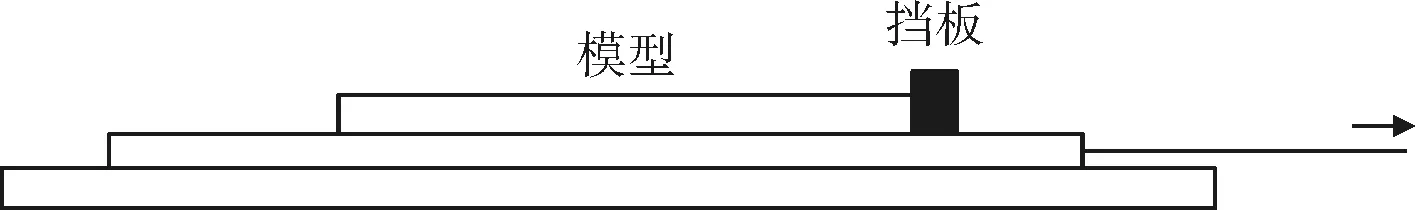

底摩擦试验基于相似理论分析原理,通过模型和底板的摩擦力模拟边坡受到的重力,如图1所示。根据圣维南原理,只要模型足够薄,作用在模型与底板接触面上的摩擦力可视为均匀作用在整个模型上[3]。在试验过程中,模型和底板的相对移动速度是可控的,亦可以随时停止,记录模型变化,能够非常方便且直接地观察模型由初始状态直至破坏的整个过程。在试验过程中应注意要实现模型和底板间的匀速相对位移,以免惯性力影响导致试验导致错误结果[4]。

图1 底摩擦试验原理示意

F

[5]

F=(N+γm)·t·μ

(1)

式中:N为作用于模型法向单位面积上的压力;γm为模型材料的容重;t为模型的厚度;μ为模型底面与橡皮带之间的摩擦系数。

2 物理模拟基础

物理模拟是以相似原理为基础,建立研究对象和模型试验之间的相似关系,从而保证模型试验出现的物理现象与原型相似。模型与研究对象相似,需要在几何条件、受力条件和摩擦系数方面满足一定的关系。本文中模型的相似系数设置和设置依据如下。

2.1 几何条件

模型和研究对象原型所有方向上的对应长度之间的比值必须是相同的[6]。设(δx)p、(δy)p、(δz)p表示原型中的某些长度(用下标p表示);而(δx)m、(δy)m、(δz)m指的是它们在模型中的对应长度(用下标m表示),前者与后者的比值称为长度比例,如下公式所示。

(2)

(3)

式中:下标R表示模型中的数值与原型中对应数值的比值;δl表示任意长度。

2.2 受力条件[7]

单位体积的原型所受重力为ω=ρg,相对应的模型材料重力为ω=ρ′gtanφ,所以原型材料密度和模型材料密度之比为[4]

(4)

推导得原型应力和模型应力之比为

(5)

式中:Ca为原型与模型的重力加速度比;Cl为几何相似比。

2.3 相似系数[7]

(6)

2.4 模型及参数

根据勘测资料以及稳定坡脚的计算,确定进行底摩擦试验的边坡范围。左岸高度约为284 m,右岸高度约为278 m,中间经断层切割形成河谷。两岸均有三组结构面,分别选取了其中两组控制性结构面作为模块制作依据。左岸结构面的产状分别为148 °∠35 °和37 °∠73 °。右岸结构面产状分别为122 °∠31 °和53 °∠85 °。剖面方位角为214 °。综上得到左岸两组结构面的视倾角分别为16 °和73 °,右岸两组结构面的视倾角分别为2 °和85 °。左岸的两组结构面特征:基本呈90 °夹角,一组与坡面倾向相同且倾角小于坡面倾角,一组与坡面倾向相反且大于坡面倾角。右岸的两组结构面特征:同样基本呈90°夹角,其中一组结构面与坡面倾向相同且倾角大于坡面倾角,另外一组结构面倾向与坡面相反且倾角小于坡面倾角。本试验设置原型与模块几何比设置为500:1,根据现场观测结果,最终设置模块的几何尺寸为长×宽×高=3 cm×2.2 cm×3 cm。模型约束条件为底部约束及两侧约束,岸坡临空面可不受任何位移和力的约束。

岩性相似材料的选择应该满足如下条件,以维持试验的科学性以及提高可操作性[8]:(1)材料的某些物理力学性质与岩石相似;(2)力学性能稳定,便于分析;(3)改变材料配比可使材料的力学性质变动范围较大,;(4)原料来源广,成本低,便于制作。

在岩石材料的配比中,前人多采用重晶石粉、石英砂、石膏和水泥等,改变这些材料的配比能够在很大的范围内满足不同岩性的岩体的模拟[9]。在本次底摩擦试验中,需要满足的物理力学参数有重度、内摩擦角以及粘聚力。

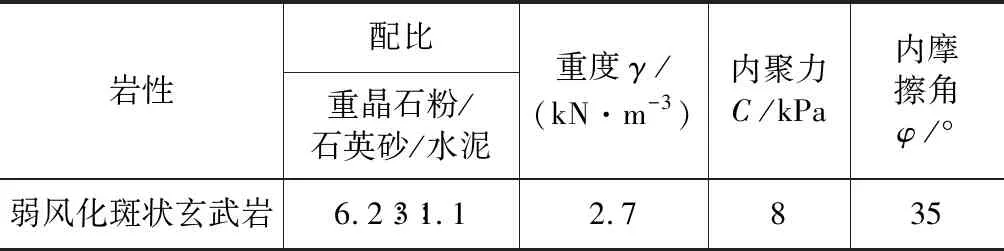

本文根据文献查阅[10]以及反复的配比试验得到配比结果如表1。

表1 材料配比及主要力学参数

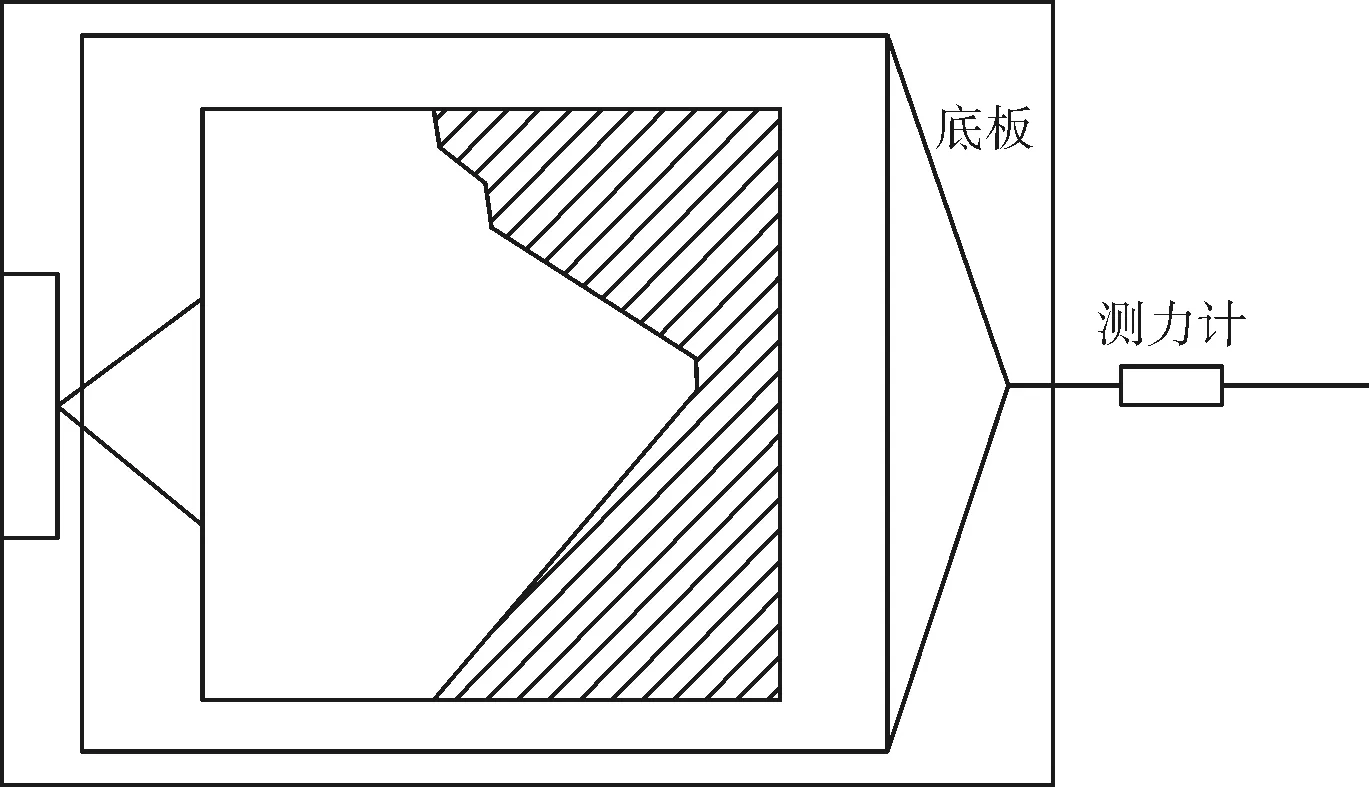

3 试验设备及步骤

如图2所示,本试验操作过程即通过匀速拉动底板,使得模型和底板间产生不变得摩擦力,以此来模拟重力对岩体得作用。每一次的加载距离为50 cm,加载全程通过录像记录模型的变形和破坏过程,记录下不同阶段模型的变形特征。

图2 底摩擦试验仪器示意

模拟自然状态下的边坡底摩擦试验需要如下步骤:(1)在方框中按照与原型1∶500的比例从下往上堆叠按照比例制成的模块,在靠近坡面的部分通过用砂纸打磨模块使得坡面呈与边坡原型剖面相符的曲线。记录初始状态。(2)安置好录像设备,拉动底板,克服模型与底板间的粘结力。(3)匀速拉动底板。当模型再摩擦力作用下出现了一定的变形特征时进行必要的记录与描述。

模拟加载状态下的边坡底摩擦试验需要如下步骤:(1)同上步骤1。(2)在边坡上放置桥梁模型,并用千斤顶加载。(3)重复上段所示步骤2和步骤3。

4 试验成果及分析

4.1 自然状态下岸坡稳定性

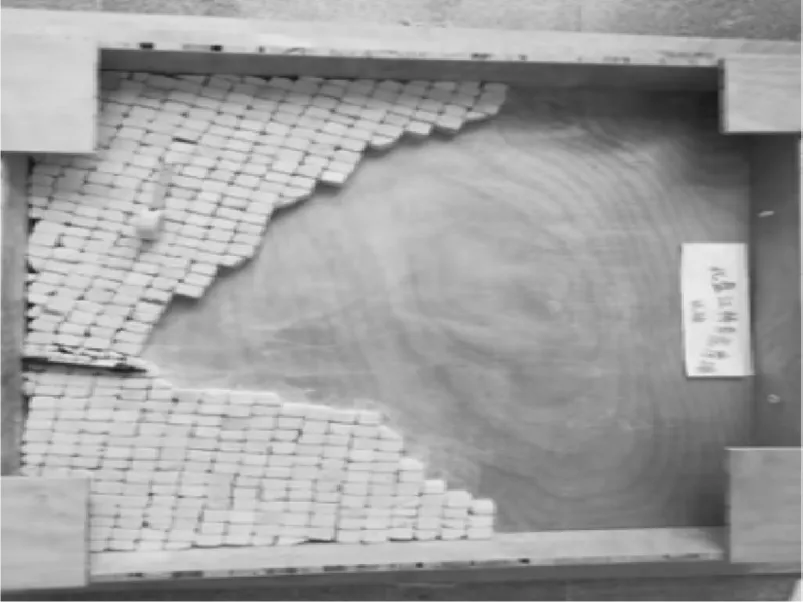

首先安装好试验装置并放置好模型(图3)。拉动底板,在摩擦力的作用下,前期阶段,左岸首先在肩坝处以及坡体上部表面发生向下的滑移,并再坡面伴随着块体的倾倒,同时内部产生轻微错动,错动间隙为0.2~0.5 cm。随着摩擦力的作用,左岸坡面中段发生较为明显的滑移,造成模块间隙变大,约为0.5~1.0 cm(图4),并伴随着块体的倾倒。同时,肩坝处发生明显的倾倒,肩坝处模块的整体偏转角度达到60 °(图5)。右岸则没有明显变化,与其结构面特征相统一,只在表层发生轻微的错动,错动间隙约为0.2 cm。最终模型整体变化(图6)。

图3 天然状态岸坡 初始模型

图4 天然状态下 左岸坡面变形

图5 天然状态下 左岸肩坝处变形

图6 天然状态岸坡 最终模型

分析:通过天然状态下的底摩擦试验结果分析,得知左岸可能发生的破坏模式主要为滑移和倾倒破坏,且发生部位在肩坝以及坡面上段和中段,需要一定的支护处理;右岸只发生轻微错动,没有明显滑移或者倾倒变形,基本呈稳定状态。

4.2 加载状态下岸坡稳定性

在受桥基荷载状态下的边坡底摩擦试验中,根据设计资料,使用千斤顶对岸坡进行加载,荷载大小为2 kN。试验装置和模型如图7所示。

摩擦力作用前期,左岸桥左端下部以及桥基临空面端同时发生滑移,模块间隙逐渐扩大,坡体内部产生0.1~0.3 cm的轻微错动。随着试验的进行,左岸桥基临空面端的滑移岩体发生倾倒破坏(图8)。

右岸变形不明显,只在桥基临空面端产生块体间的错动,且间隙约为0.1~0.3 cm(图9)。

图7 加载条件下岸坡 初始状态

图8 加载条件下 左岸坡面变形

同时,桥体发生整体沉降0.5 cm。最终模型整体变化(图10)。

图9 加载条件下 右岸桥基处变形

图10 加载条件下岸坡 最终状态

分析:通过加载条件下的底摩擦试验结果,得知左岸发生较大变形的位置为桥端以及桥基处临空面的坡面,变形破坏模式仍然以滑移为主,还可能发生倾倒破坏;右岸桥基临空面坡面块体间有轻微错动,表面有少量块体崩落,总体呈较为稳定的状态,但不排除在地震力作用下或者降雨条件下的倾覆破坏。

5 结论

(1)在天然状态下,大桥左岸肩坝以及坡面处岩层易发生滑移变形,在重力长期作用下会发生倾倒破坏,与理论分析结果一致;右岸没有明显的变形,只有模块间轻微的错动,基本呈稳定状态,与基于其结构面特征的理论分析结果一致。

(2)在加载条件下,左岸桥端和桥基处出现明显的滑移,并伴随着倾倒现象发生,需要进行相应的支护;右岸呈现较为稳定的状态,以桥基为界限的临空面侧表层发生轻微脱离,有极少量块体崩落,但同时不排除在强降雨以及地震情况下外侧岩体失稳的情况,需要进行加固处理或者进一步试验分析。