丘陵地形城市新区慢行系统规划初探

——以成都市东部新城为例

2019-07-20吴善荀

吴善荀, 张 要

(成都市规划设计研究院,四川成都 610041)

城市慢行系统是由多种慢速出行方式组成的有机总体,包括步行、自行车等多个子系统。慢行系统是城市近距离出行的主要交通方式,也是各类公共活动的重要载体和空间,世界各大城市均致力于打造美丽、安全、宜居、绿色和活力的慢行系统。目前我国城市慢行系统的建设和使用仍存在诸多问题,如慢行功能混合低效、慢行网络可达性差、慢行设施不健全、慢行开放空间品质低等,造成慢行不舒适、居民满意度低,特别是山地丘陵城市,慢行系统使用率较低,甚至出现“无车不出门”的现象。近年来国内外学者和机构相继开展了绿道系统规划和街道一体化设计规划等多项研究[1-4],试图解决慢行系统的现状问题,为居民提供良好的出行环境。

绿道系统规划[5-7]尝试以景观化景区化的理念打造集休闲游憩、学习交往等功能于一体的慢行廊道,在农村区域或生态区取得了良好的使用效果,如武汉东湖绿道[8]、厦门海滨绿道[9]、成都天府绿道[10]等,但在城市内因需要依托城市道路建设,存在可利用空间不足、规划绿道难以落地等问题。深圳[12]、上海[13]等城市的街道一体化规划致力于建设以人为本的街道环境,将街道与建筑、退距空间、公园等进行一体化设计,打造宜人的街道尺度,营造特色鲜明、多元复合的街道场景,是当前慢行系统构架下的普适性优化方案。但街道一体化设计同样存在部分街道空间不足等问题。按照《城市综合交通体系规划标准》中城市道路密度达到8 km/km2以及相应的道路红线宽度要求计算,道路用地占总用地比例将达到23 %以上,在未计算交通设施用地的情况下已接近城市用地分类与规划建设用地标准中关于道路与交通设施用地占比25 %的上限,而城市道路的绿道化和一体化在保证良好的出行感受前提下势必需要在增大建筑退距和拓宽道路红线两者二选其一,均会对城市用地产生一定影响。总体来说,绿道规划与街道一体化设计均是基于现有道路系统框架下慢行系统的优化,并未从根本上解决城市道路中各类空间与慢行空间混杂带来的无序性等问题。

近年来,国家不断发布新的政策和指导意见,推广慢行交通,鼓励绿色出行。2016年《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,中国新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区。开放式街区的建设为未来在城市内,特别是城市新区建设更加完善的慢行系统提供了基础条件,是城市慢行交通发展的新机遇和新挑战。因此,结合街区制的推广,探寻新的慢行系统建设方式极为必要,尤其是对丘陵地区,既有慢行通道曲折,上下坡道多,适宜建设的用地较少,慢行对居民出行的吸引力低,现状慢行交通发展状况差,急需新的慢行系统发展模式助力慢行交通发展。

1 丘陵地区慢行系统建设要求

在丘陵地区构建新型城市慢行系统,应满足三个方面的要求,一是应尽可能解决既有慢行系统存在的问题,二是需遵循建设可持续发展城市的普遍要求,三是要适应其特殊地形地貌条件。本文据此总结了丘陵地区慢行系统构建的基本原则,并据此确定慢行通道的理想空间,构建丘陵地区慢行系统,确保将最舒适的空间留给慢行。

1.1 连续舒缓

交通通行功能是城市慢行系统的基本功能,因此应切实保障慢行系统路径的连续性和节点的有效性,包括慢行网络较高的可达性、较低的非直线系数、满足所有人群通行的平缓坡度,合理设置自行车的停放空间、休憩设施,与公共交通、私人交通等其他交通系统以及慢行子系统之间的顺畅衔接和转换等,形成连续舒缓的慢行通道。

1.2 随坡就势

在丘陵地区建设慢行系统应遵循随坡就势的基本原则,充分利用地形地貌地质等环境条件,从实际出发,因地制宜,结合区域发展的内在要求和特点,处理好城市用地和慢行系统之间的相互关系,集约节约建设,利用好每一寸土地,尽量减少土地挖填方,做好高程上的完美安排,以最少的地形改造成本建设形成完善协调的用地、交通、市政、防洪等系统。

1.3 人车分流

以人为本是科学发展观的核心,也是未来城市规划建设的基本原则。在以人为本理念下,未来城市交通将逐步由“混合”走向“分流”。城市交通不仅在立体空间进行分流,在同一平面内,各类交通方式也完全分开,拥有自己的独立空间,慢行与公交、小汽车等交通方式各行其道,互不干扰,但又可通过便捷的接驳通道相互融合,极大缓解交通拥堵,消除道路交通隐患,居民得以在自己的出行空间内安心行走或骑行,享受安静的出行环境。

1.4 功能融合

按照以人为本的理念,慢行系统应更加贴合居民需求,与居民出行目的节点相吻合,并形成直接联系。在规划设计过程中将慢行系统充分融入城市功能建筑、开敞式空间等,构建可进入、可交流的社区活动场所,为居民提供生活娱乐、休闲交流等公共空间,提升社区活力,成为多元化的市民活动的载体和市民生活的重要部分。

1.5 景观打造

慢行空间作为居民日常活动的场所,应打造良好的景观环境。宏观上应“望得见山,看得见水”,形成良好的观景视廊,微观上应结合具体地形地貌,借助微地形提升环境,营造连续、多样的高品质慢行空间,塑造个性化的慢行空间景观形象。

2 丘陵地区慢行系统构建

2.1 成都市东部新城地形条件分析

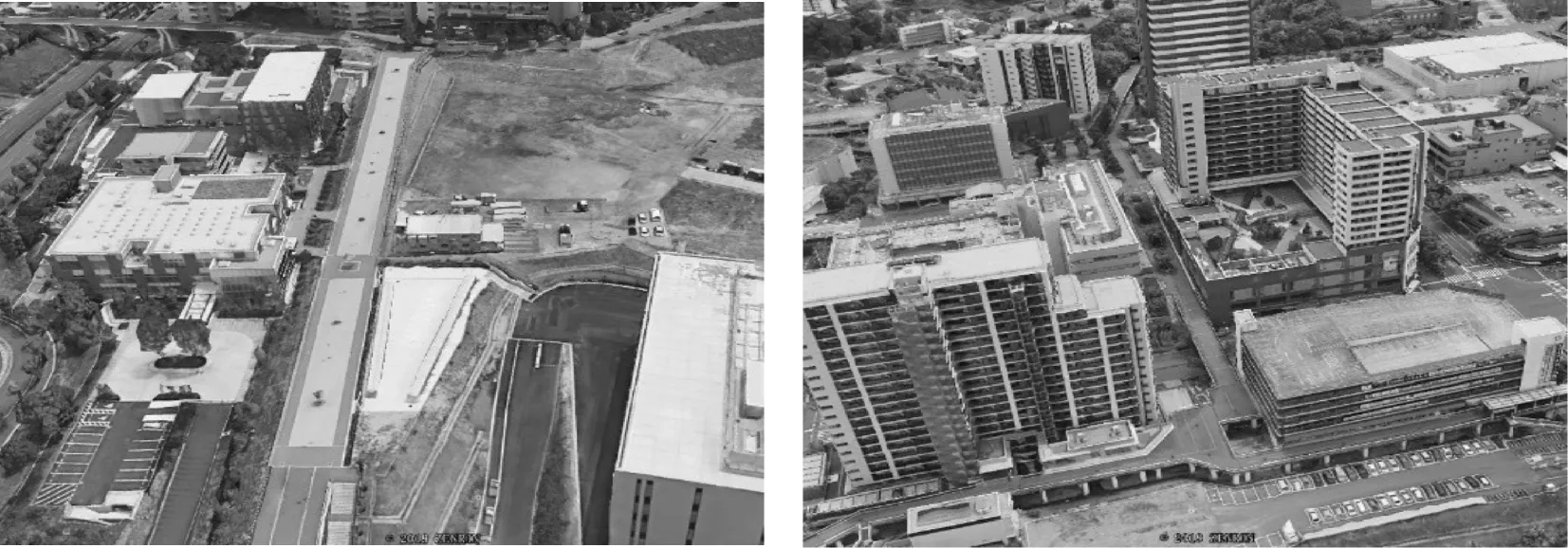

成都市东部新城位于龙泉山东侧,包括空港新城、简州新城、简阳城区、淮州新城和龙泉山森林公园,地形以浅丘为主,兼有部分山地、深丘和谷地。山地主要为龙泉山,高程在600 m以上,大部分区域坡度大于25 %,起伏度大于40,不宜进行大规模开发建设;用地条件较好区域集中在空港新城西侧、简州新城西侧、淮州及简阳东侧,大部分区域坡度在25 %以下,起伏度低于40,丘陵“馒头山”尺度在“200 m×200 m”至“400 m×400 m”,较适宜建设。

图1 成都市东部新城高程、坡度、起伏度分析

2.2 东部新城慢行系统构建

从随坡就势的角度出发,结合“200 m×200 m”至“400 m×400 m”的丘体尺度以及8~10 km/km2的道路网密度要求,提出将街区置于丘体之上,道路置于谷地,形成丘体与街区相融合,自由而有韵律的用地布局模式。在该用地布局基础上,考虑道路与用地存在一定高差,两者直接联系难度较大,传统将慢行通道设置于道路两侧的形式将造成极大不便,且道路两侧用地局促,道路红线宽度越宽,其挖填方越大,存在一定局限性。综合考虑下,提出在东部新城结合浅丘地形,沿水系、带状公园、开放性街区内地块边界或地块内部通道,因地制宜建设独立专用慢行通道,与城市道路两侧的慢行通道共同构成东部新城特色慢行系统。

2.2.1 交通组织

东部新城慢行系统在交通组织上进行完全分流,一是慢行交通与机动车交通两种交通方式的完全分流,即独立建设的慢行通道在空间上与城市道路完全分开,道路两侧的慢行通道通过物理隔离设置绿化分隔带等设施的方式进行分流。二是不同功能慢行交通的分流,即独立专用慢行通道与道路两侧的慢行通道分离,独立的慢行通道主要承担大部分步行和休闲游憩功能,道路两侧的慢行通道主要承担通勤功能。

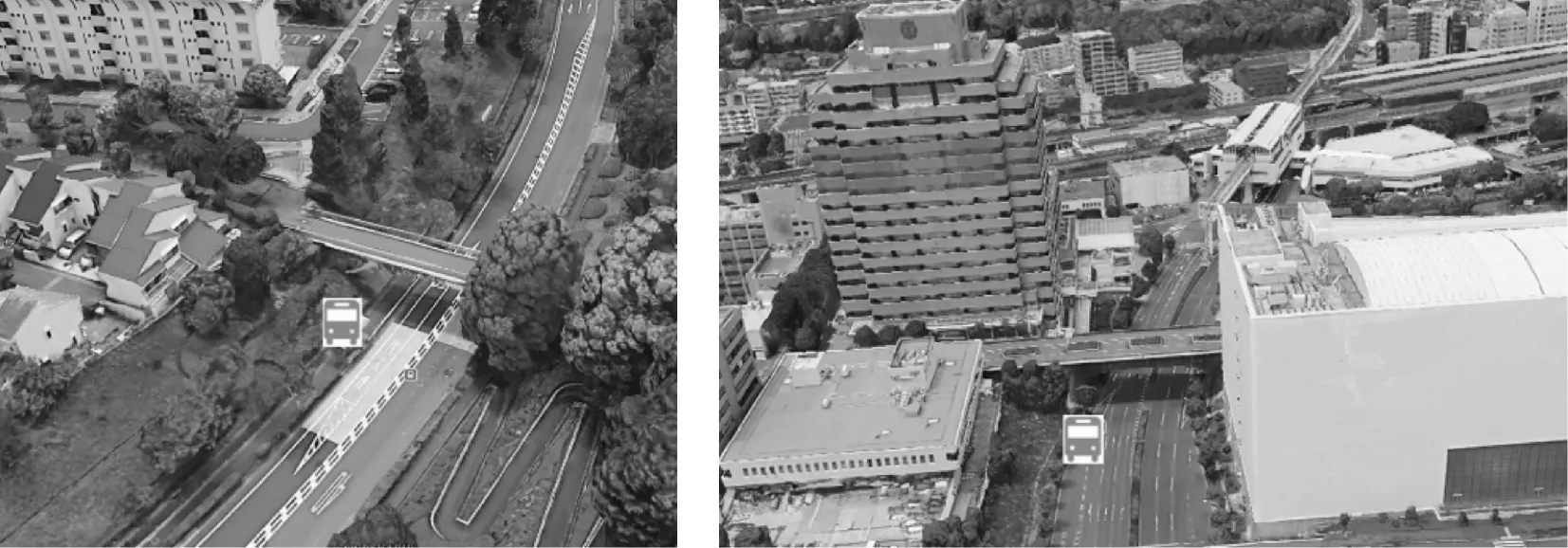

独立建设的慢行通道充分结合地形,通过设置过街天桥跨越位于谷地的道路连续贯通,并与既有以道路为主体的交通系统进行充分融合和衔接,在两者交叉节点处结合地形条件设置转换设施,包括电梯、自动扶梯和平缓坡道等满足所有人群的人性化设施,折返设置的走行步梯和步道,以及方便慢行交通与公共交通、出租车换乘设置的公交停靠站和出租车停靠点等设施。

独立建设的慢行通道宽度参考《城市道路交通规划设计规范》中关于自行车道最低不小于1 m,步行道不小于1.5 m的宽度设置,并充分结合开放式街区内的绿化空间建设,控制慢行通道总宽度10~30 m。由于独立专用慢行通道对原有慢行交通进行了分流,以通勤交通为主要功能的道路两侧慢行通道宽度可结合实际地形条件进行适度收窄,以保障用地利用率,降低挖填方量。图2为慢行通道节点交通组织示意图。

图2 慢行通道节点交通组织示意

2.2.2 城市功能融合

独立专用慢行通道串联城市中心、社区中心、轨道站点、公共服务设施、商业建筑、各级公园等进行一体化打造,实现新镇中心慢行空间互通和城市功能融合(图3)。

图3 慢行通道与建筑融合示意

城市内规划的体育、教育等重大公共服务设施集聚区以及城市中心应形成特色慢行片区,并强化相互之间的联系。慢行片区内可采用中心广场、商业街等空间组织模式,将慢行通道直接与建筑相连,建筑功能面向慢行空间开放。同时植入天府文化元素、集聚多样丰富的活动场所、布置便捷舒适的街道家具提升慢行通道活力,营造多元街道场景。

2.2.3 景观环境打造

慢行专用道充分与地形结合,宏观尺度打造“望得见山、看得见水”的景观视廊,微观尺度结合地域特色塑造个性化的慢行空间景观形象,形成“开敞舒朗、层次丰富”的绿化空间形态,营造“绿满蓉城、花重锦官”的天府盛景的展示窗口(图4)。

图4 独立专用慢行通道景观设计示意

2.2.4 保障措施

打造开放式街区,保障独立慢行专用通道的建设,在城市规划设计的初期阶段将独立慢性专用通道的建设要求纳入控制性详细规划,土地出让时明确规划设计条件(图5)。

图5 慢行通道利用建筑退距穿越开放式街区示意

3 结束语

综上所述,结合开放式街区构建以独立慢性专用通道和道路两侧慢行通道共同构成的慢行系统建设模式对丘陵地区城市慢行系统建设具有一定借鉴意义。在独立专用慢行通道实际规划建设过程中,应充分结合地形地貌特点,因地制宜,巧妙地将交通设计、功能组织、景观打造等相结合,打造连续舒缓、随坡就势、人车分流、功能融合、景观优美的慢行通道,真正建成以人为本的可持续发展城市。