博兴洼陷大芦湖油田沙三段中亚段二砂组异重流沉积特征

2019-07-18陈雁雁林承焰马存飞任丽华梁书义王会丽

陈雁雁 ,林承焰 ,2,马存飞 ,2,任丽华 ,2,梁书义 ,王会丽 ,卞 波

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;2.山东省油藏地质重点实验室,山东青岛266580;3.胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司,山东东营257200;4.中国石化胜利油田分公司滨南采油厂,山东滨州256606)

异重流是洪水期河口直接注入、因密度大于汇水盆地水体密度而沿水体底部分层流动的持续型浊流[1]。异重流作为深水搬运新的重要类型近年来被广泛关注[2-5],并且越来越多的证据也证明了异重流的存在。BATES在研究三角洲时最早给出了异重流的定义[6];MULDER等对异重流的定义做了补充,并将其与激发性浊流区分开来[2,7-8];ZAVALA等通过对多个盆地中新生代异重流沉积的调研,对异重流的成因演化、沉积特征、岩相类型、沉积相序等做出了详细讨论[9-12]。中国学者赵澂林等提出洪水型湖底扇与异重流沉积特征相似[13-14];杨仁超等在鄂尔多斯盆地南部延长组发现了条带状的异重流沉积,认为大型坳陷型湖盆也能够形成异重流[15-17];杨田等在济阳坳陷东营凹陷牛庄东坡沙三段中亚段下部、梁家楼湖底扇和渤南洼陷沙三段中亚段发现了异重流发育的证据[18];孙福宁等结合中生代湖相异重流研究的实例,建立了理想条件下“沟道-舌状体-朵状体(近端-中部-远端)”的异重流沉积模式[1]。但目前异重流主要停留在理论研究阶段,没有建立经典沉积模式,缺乏实际应用。

在沙三段中亚段沉积时期,博兴洼陷南部、鲁西隆起北部发育大量三角洲沉积,但对于三角洲前端深洼区的沉积微相类型一直存在较大争议。郭旭升认为主要发育滑塌浊积岩[19];韩祥磊等认为是湖浪重新改造后形成的滩坝砂体[20];李维岭等认为主要发育湖底扇中扇辫状水道和水道间沉积[21];李春芹认为是滨浅湖沉积[22]。笔者认为大芦湖油田樊162和樊3区块是洪水沿三角洲前缘继续向前搬运形成的异重流沉积,总结出不同沉积微相的沉积特征和测井相特征,分析沉积相演化发育规律和沉积地层充填特点,通过对气候、水深、密度、地形、物源等有利条件的综合分析,建立异重流沉积模式。

1 区域地质概况

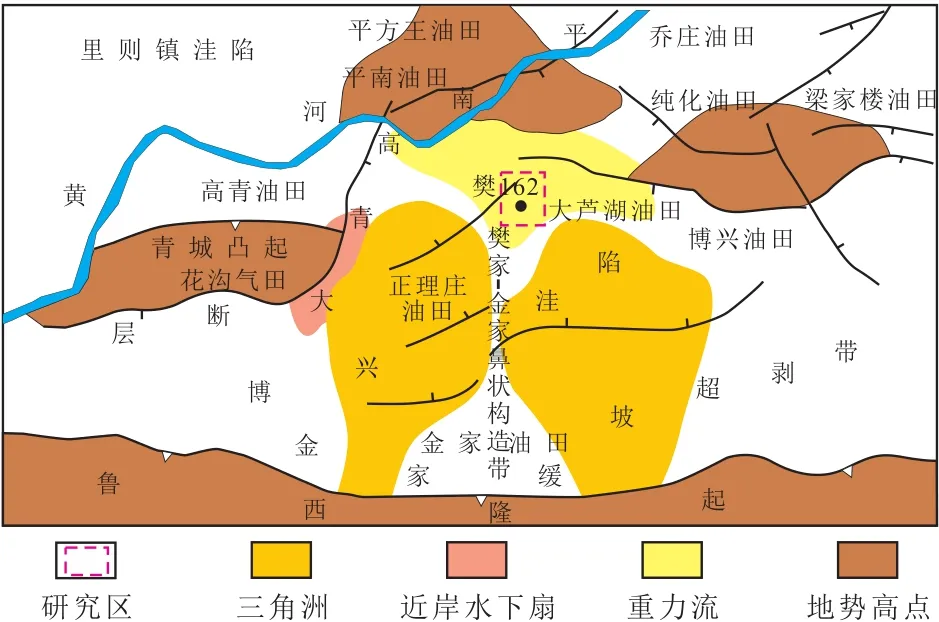

樊162和樊3区块位于博兴洼陷大芦湖油田西北部的深洼区,面积约为9.5 km2。博兴洼陷是东营凹陷西部的次级洼陷,西靠高青凸起,北邻平南构造,南接鲁西隆起,东部以石村断裂带分界,整体上呈北低南高、西低东高的特征,内部继承性发育的金家-樊家鼻状构造又将洼陷划分为东、西2个次级洼陷,研究区位于金家-樊家鼻状构造带北部倾没端东侧的凹坑内(图1)。通过测井曲线的对比,将目的层沙三段中亚段二砂组细分为上、下2个亚砂组,共7小层。沙三段沉积时期,博兴洼陷沉积主要受三大物源体系控制,即来自鲁西隆起南部和东南部的三角洲体系、来自青城凸起的近岸水下扇体系。沙三段中亚段沉积早期,随着物源的推进,南部三角洲范围逐渐扩大,基本覆盖西南部。受鼻状构造带的遮挡,鲁西隆起东南部三角洲体系前缘在洪水的作用下继续向前推进,在研究区形成异重流沉积。

图1 樊162和樊3区块区域构造位置Fig.1 Regional geological location of Fan162 and Fan3 Blocks

2 沉积特征

2.1 岩石组分

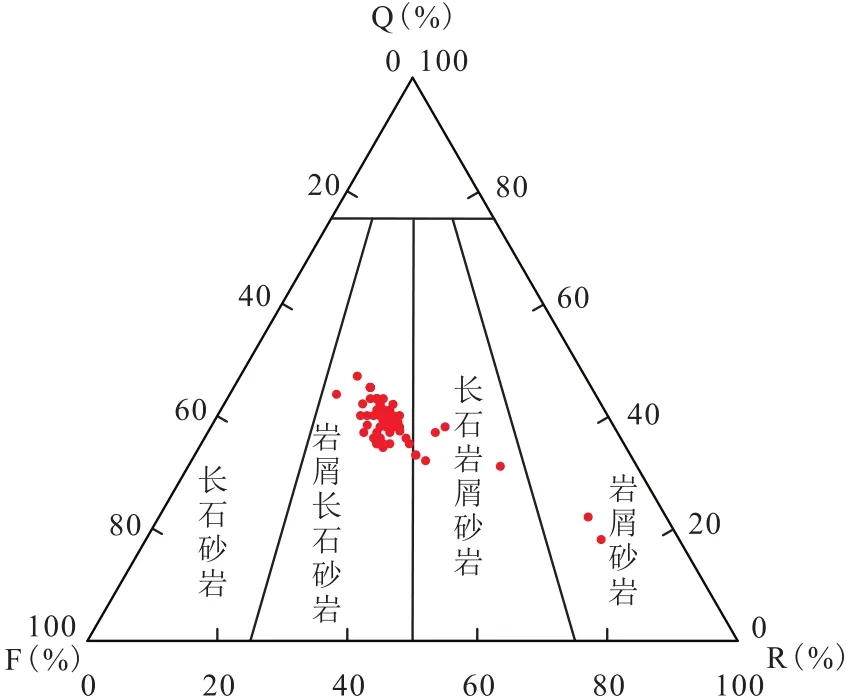

研究区岩石类型主要为岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩(图2),石英、长石和岩屑平均含量分别为39%,35%和27%。其中,钾长石平均含量为17.5%,斜长石平均含量为16.5%。岩屑组分以岩浆岩岩屑和变质岩岩屑为主,平均含量分别为13.3%和13.2%,沉积岩岩屑较少,少数含螺化石碎屑。填隙物中杂基主要为泥质杂基,其次为云质杂基;胶结物以铁方解石、白云石为主,高岭石胶结也普遍发育。

2.2 沉积构造及沉积序列

研究区沙三段中亚段二砂组广泛发育多种类型的层理和层面构造(图3),除常见的交错层理和平行层理外,在顶部水动力较弱的细粒沉积区发育爬升波纹层理和波状层理。另外,底部还发育底流冲刷形成的底模构造。由于异重流沉积是陆上河流携带的沉积物在盆地内卸载而成,因此富含丰富的陆源植物碎屑和红褐色泥质。在顶部细粒沉积区,剖面上碳质植物碎屑常成层分布,沿层剥开可见大量的碳质植物碎屑顺层排列。也有部分碳质植物碎屑与砂岩沉积均匀混合,为同沉积形成。激发性浊流(盆内浊流)搬运速度快,水流对轻质组分如碳质植物碎屑的筛洗能力较强,因此常不含碳质植物碎屑,黑色碳质植物碎屑的发育是异重流区别于激发性浊流(盆内浊流)的典型特征之一[11]。另外,洪水带来的红褐色泥质主要以2种形态分布:一种是以泥砾和泥岩撕裂屑的形式分布在层内冲刷面附近;另一种是以夹层分布的红褐色泥岩条带,是洪水携带的陆源悬浮组分集中沉降形成的。此外,由于洪水的长时间持续搬运,异重流沉积物分选相对较好。

图2 樊162和樊3区块沙三段中亚段二砂组岩石类型Fig.2 Composition of the sandstone in the 2ndsand group of middle Es3Member in Fan162 and Fan3 Blocks

图3 樊162和樊3区块沙三段中亚段二砂组典型沉积特征Fig.3 Typical sedimentary characteristic of the 2ndsand group of middle Es3Member in Fan162 and Fan3 Blocks

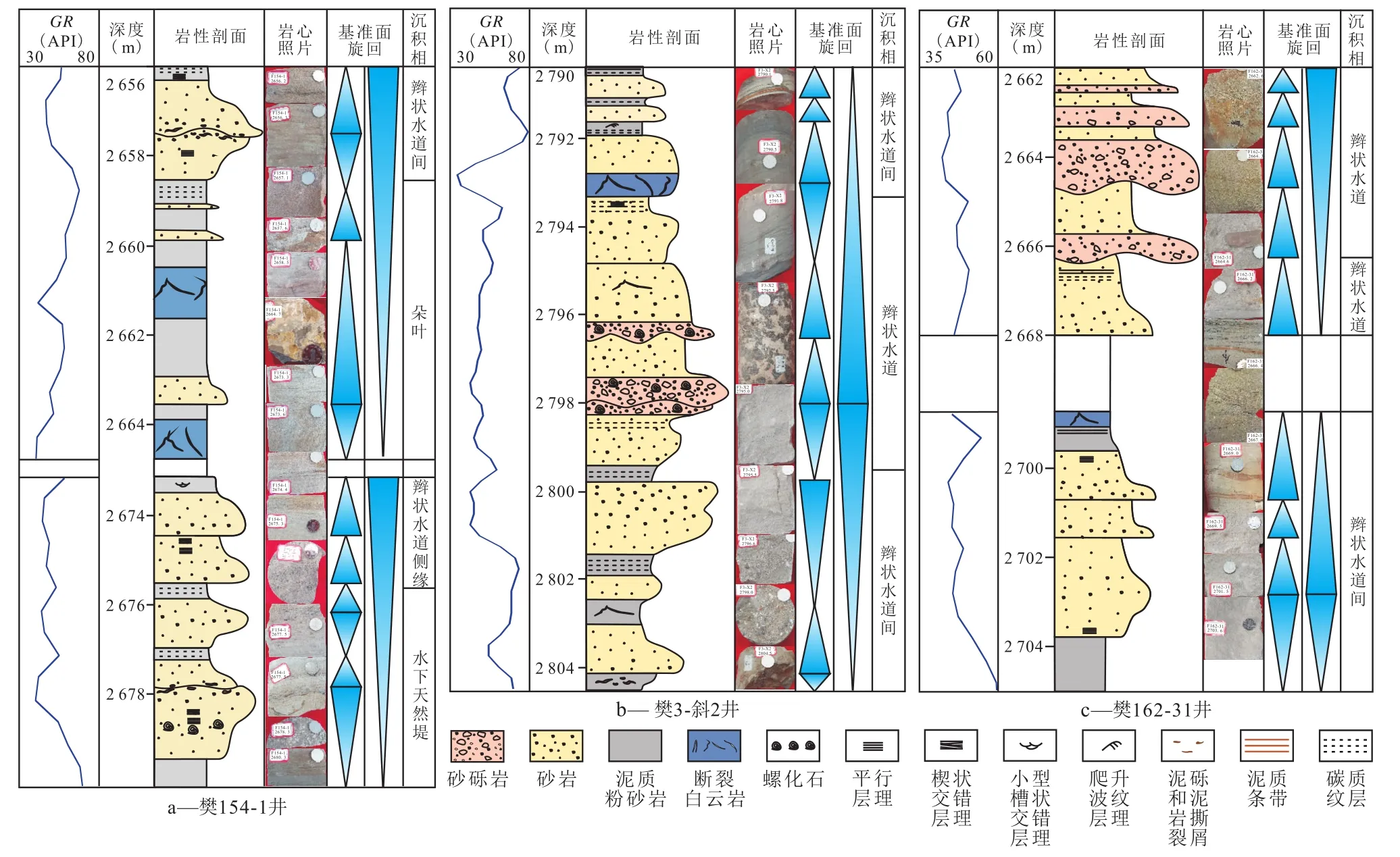

除了沉积构造,异重流在沉积序列上也有典型特征:由于洪水能量增强-减弱导致逆-正粒序成对出现(图4a,4b),但由于实际洪水能量变化频繁以及水道侧向摆动造成的叠加,不能一味地强调逆-正粒序的成对出现[5],垂向上的复合叠加是更为常见的组合形式(图 4b,4c)[23]。随着能量的逐渐增强,洪水可对前期形成的逆粒序造成不同程度的侵蚀,形成不对称的逆-正粒序组合或者仅保留上部的正粒序,同时形成层内侵蚀面[14,24]。除了大尺度的逆-正粒序单元,也存在大量小尺度的逆-正粒序单元,厚度为3~10 cm不等,反映洪水能量在小范围内的波动。

图4 樊154-1、樊3-斜2、樊162-31井单井沉积相分析Fig.4 Sedimentological analysis of Wells Fan154-1,Fan3-Xie2,Fan162-31

3 沉积微相类型

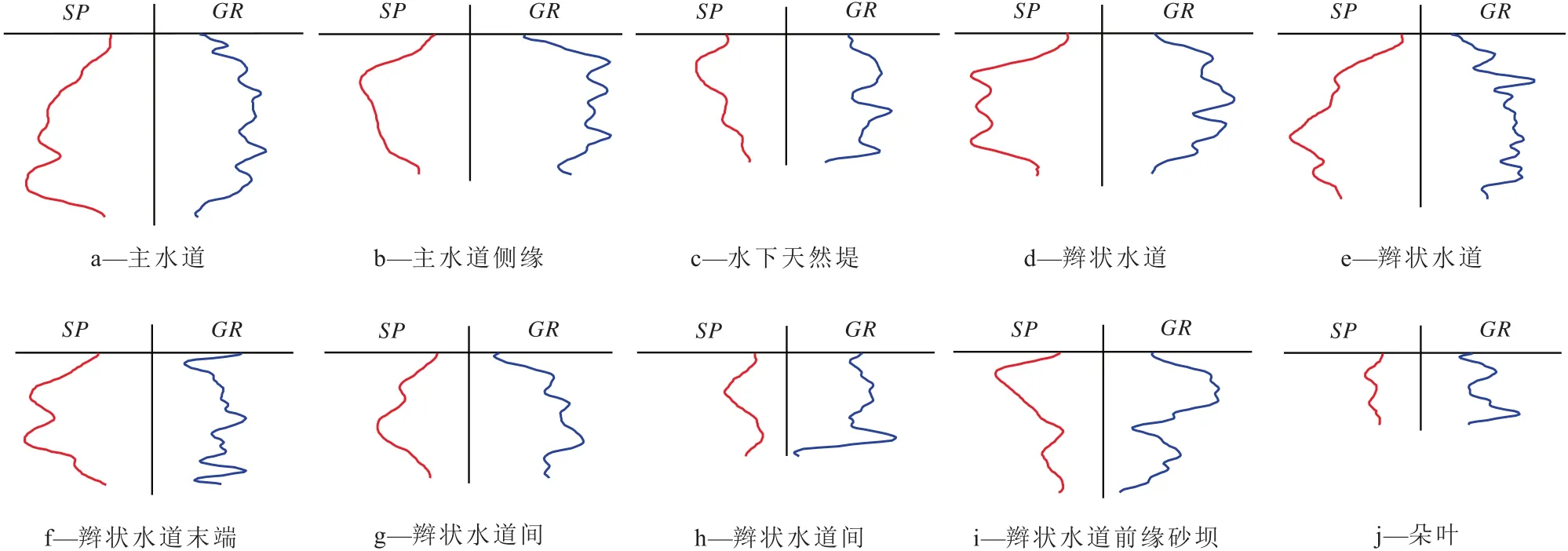

在前人研究的基础上,结合研究区实际沉积特征,将异重流沉积划分为内扇、中扇和外扇亚相,并进一步划分出主水道、水下天然堤、辫状水道、辫状水道间、辫状水道前缘砂坝和朵叶共6种沉积微相。

3.1 内扇亚相

内扇亚相主要发育主水道和水下天然堤沉积微相。内扇沉积区地形坡度较大,洪水流速较高,沉积物主要为过路侵蚀状态。主水道与三角洲的水下分流河道直接相连,分叉较少,分布局限[1,15]。初期,洪水能量逐渐增强,近端沉积物加速沉积,形成逆粒序;随着洪水能量进一步增强,中部和远端开始沉积,近端开始发生侵蚀过路;洪水能量持续增强,中部和近端发生侵蚀,远端持续沉降;之后洪水能量减弱,流速变缓,近端、中部、远端被正粒序沉积物持续充填[10]。多期洪水作用,常在近端主水道形成厚层的正粒序叠覆沉积。主水道沉积物粒度较粗,下部主要发育砾岩、砂质砾岩,上部主要发育含砾粗砂岩,部分含螺化石。单砂体厚度为5~8 m,SP曲线主要呈箱形和箱形-钟形(图5a),主水道侧缘SP曲线呈光滑漏斗状(图5b)。主水道两侧发育反序的水下天然堤,主要为粉-细砂岩,局部夹薄层含细砾砂岩,平行层理和小型楔状交错层理常见(图4a)。单砂体厚度为2~4 m,SP曲线呈明显的漏斗形(图5c)。

3.2 中扇亚相

中扇亚相主要发育辫状水道、辫状水道间、辫状水道前缘砂坝3种沉积微相。中扇沉积区地形坡度减缓,洪水能量减弱,侵蚀沟道发生分叉、汇合[1,15],横向迁移较频繁,沉积物发生卸载。辫状水道下部发育砂质砾岩和含砾粗砂岩,中上部发育中粗砂岩,部分含螺化石,可见明显的叠置冲刷和底模构造,顶部发育泥质粉砂-细砂岩(夹碳质植物碎屑),常见平行层理、楔状交错层理、小型槽状交错层理(图4)。单砂体厚度为2~4 m,当洪水冲刷强烈时,SP曲线呈齿化的箱形或箱形-钟形(图5d);当洪水能量较弱时,底部逆粒序未完全侵蚀,SP曲线呈不对称的漏斗形-钟形(图5e),存在层内微侵蚀面。垂直和顺水道主流线方向,沉积物粒度逐渐变细,厚度逐渐减薄,由单一的正粒序向逆粒序-正粒序组合单元转化,由底冲刷逐渐向层内冲刷和无冲刷过渡,SP曲线也逐渐呈对称的漏斗形-钟形(图5f)。辫状水道间位于辫状水道两侧,主要为泥质粉砂-中细砂岩(夹碳质植物碎屑),常见逆-正粒序复合沉积(图4a),也可见正粒序或逆粒序叠置出现(图4b,4c),发育平行层理、楔状交错层理、爬升波纹交错层理,顶部或底部的细粒沉积富含层状黑色碳质植物碎屑。SP曲线主要呈对称的卵形(图5g)和菱形(图5h),也发育叠置的漏斗形或钟形,层内微侵蚀面减少。辫状水道末端发育辫状水道前缘砂坝,沉积物粒度较细,主要为泥质粉砂-粉细砂岩,多期逆粒序叠置组合,SP曲线主要呈叠置的漏斗状,洪水衰退时,顶部局部发育正粒序细粒沉积(图5i)。

图5 樊162和樊3区块沙三段中亚段二砂组异重流沉积微相测井相标志Fig.5 Well logging shapes of the microfacies of hyperpycnal flows in the 2ndgroup of middle Es3Member in Fan162 and Fan3 Blocks

3.3 外扇亚相

外扇亚相主要发育朵叶微相,沉积物粒度普遍偏细,主要为异重流减速形成的末端沉积。该沉积微相逆粒序-正粒序已经不明显,层内冲刷也不发育,无沟道,陆源植物碎屑也相对减少,主要为粉砂-泥岩(图4a),常见水平层理。砂泥互层,砂体厚度为0.2~1 m不等,SP曲线呈小幅度指状(图5j)。

4 沉积相演化规律

通过对沉积相展布与长石含量等方面的分析,认为博兴洼陷南坡物源来自鲁西隆起[20,25-29];也有人通过对重矿物组合分析认为博兴洼陷的沉积物源不仅受鲁西隆起的影响,郯庐断裂带东侧的胶东地块也是物源之一[30-31]。通过对砂砾岩分布特征和沉积相展布的研究认为,研究区发育的异重流扇体主要受来自鲁西隆起东南部三角洲物源的控制,是三角洲前缘洪水继续向盆地搬运形成。

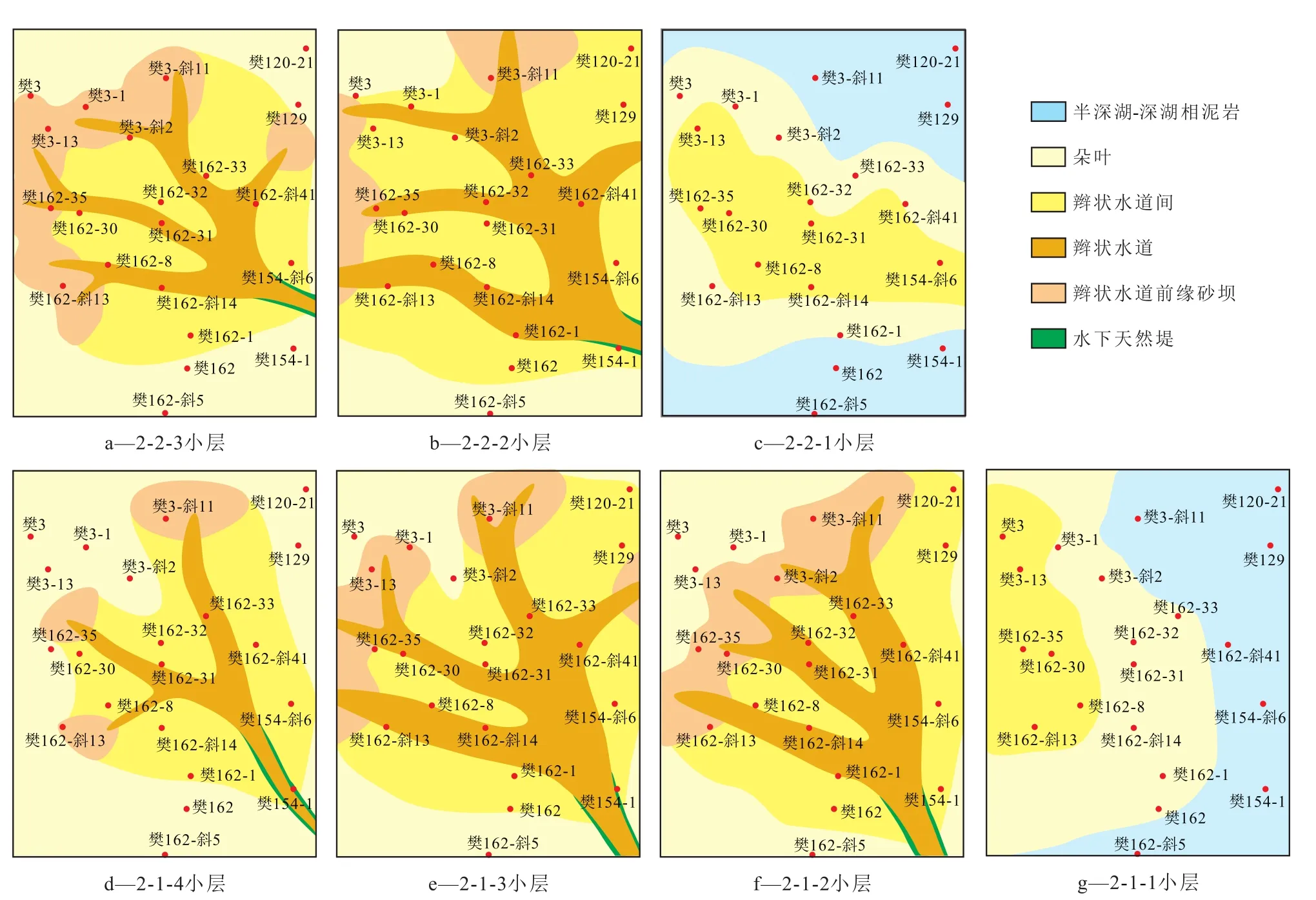

沙三段中亚段二砂组沉积时期,构造活动提供充足的碎屑物质,沉积物沉积速率大于新增可容空间速率,发育湖退体系域[32-33],南部缓坡带形成一系列强进积式的三角洲。湿润的气候条件下,持续的周期性洪水沿三角洲前缘的水道将碎屑物质向盆地低洼处持续搬运,形成异重流沉积。目的层沙三段中亚段二砂组自上而下分为2-1和2-2亚砂组,又分别分为4个和3个小层,其对应的沉积相发育反映了洪水能量弱-强-弱的变化过程。2-2亚砂组沉积初期物源偏南东东向,洪水能量较弱,粗碎屑分布范围较小(图6a)。随着洪水能量增加,沉积范围逐渐增大,2-2-2小层是第1期洪水砂体的主要发育期(图6b)。2-2亚砂组沉积末期,洪水能量衰减,发育一套薄层细粒沉积物(图6c),厚度为0.5~1.5 m,从扇端向物源方向厚度逐渐减薄。第2期洪水来临前,2-1和2-2亚砂组间快速沉积一套厚度为10 m左右的深湖-半深湖相灰色泥页岩和油页岩。第2期洪水来临时形成2-1亚砂组,沉积过程与2-2亚砂组基本相似,都经历了洪水能量弱-强-弱的变化过程(图6d—6g),物源偏南东南向。2期砂体顶部都分布一套无根细粒沉积物(图6c,6g),从扇端向物源方向厚度逐渐减薄,无同期水道微相匹配,不适用沃尔索相律,这是异重流沉积的典型特征之一。该套沉积物主要是在异重流头部减速阶段,由于水动力减弱,沉降组分逐渐分离,当上浮组分和淡水的混合流体密度低于周围蓄水体时,发生浮力反转[10],形成的上浮相在上覆水体补偿回流的带动下,向异重流流向的相反方向运动,在运动过程中逐渐沉降形成。

图6 樊162和樊3区块沙三段中亚段二砂组沉积演化Fig.6 Sedimentary evolution of the 2ndsand group of middle Es3Member in Fan162 and Fan3 Blocks

5 沉积模式

异重流的形成要受构造、地形、气候、水体密度、水深等因素的综合影响。济阳坳陷基底在古近纪发生大幅度伸展裂陷[34-36],鲁西地区快速抬升,加剧了盆、山之间的构造分异。强烈的构造活动提供了丰富的碎屑物质,致使沉积物高速充填[32],南部鲁西隆起的三角洲快速进积,湖泊面积缩小,相对湖平面不断下降。同时盆地大幅度沉降,使得湖盆边缘坡度变陡(异重流沉积对坡度的要求一般大于0.7°[37-38])。前人对东营凹陷古近纪气候的研究表明,沙三段中亚段沉积时期,气候湿润,雨量充足[39-40],发育持续的周期性洪水,蓄水体密度低。在有利的气候、地形、构造、水体密度、水深等条件下,洪水不断沿三角洲前缘水道向盆地深洼处推进,形成异重流沉积。

水下重力流的类型并不单一,往往是多种类型的组合,且不同类型间可发生转换[41-48]。初期,洪水携带的高密度沉积物卸载形成碎屑流;随着洪水能量增强,洪水侵蚀前期沉积物和床底软泥[16],继续以碎屑流的形式向下游搬运。随着含有大量悬浮组分的流体向前搬运,异重流成为主体。研究区碎屑流沉积局限在主水道中下部,整体以异重流为主(图7)。异重流主体内部处于牛顿流变性质、紊乱流动状态,沉积物颗粒靠湍流支撑[5,49]。虽然其底床载荷表现出牵引流性质,但并不表明其为牵引流[1,23,49]。

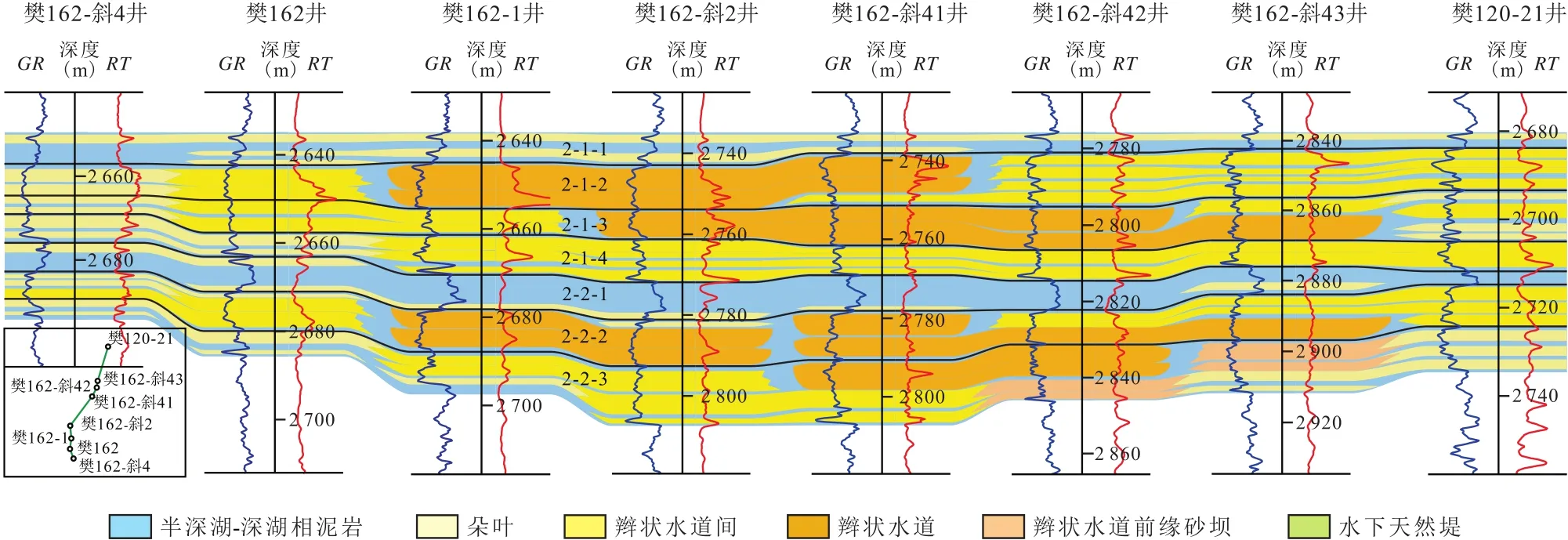

异重流砂体的展布受地形的影响较大,其头部虽没有侵蚀作用,但会引导异重流体部的砂体不断向盆地低洼处充填(图8)[10]。因此,沿主流线方向和垂直主流线两侧,沉积物粒度逐渐变细,由底床载荷向悬浮载荷,再向上浮相逐渐过渡,并且沉积厚度也逐渐向两端减薄,呈顶平底凸的透镜状(图8)。另外,沉积体系顶部发育一套以泥质粉细砂岩为主的无根细粒沉积物,且含有大量黑色碳质纹层。该套沉积物从扇端向物源方向逐渐减薄,无同期水道微相匹配,不适用沃尔索相律。

图8 樊162-斜4井—樊120-21井连井对比剖面Fig.8 Correlation profile of Well Fan162-Xie4 to Well Fan120-21

6 结论

博兴洼陷大芦湖油田樊162和樊3区块沙三段中亚段二砂组沉积时期气候湿润,提供持续的周期性洪水,蓄水体密度较小;鲁西隆起持续构造抬升,坡度加大,碎屑物质丰富;高速的沉积物充填,导致三角洲不断向前推进,湖盆萎缩,相对湖平面下降,有利于异重流发育。异重流典型特征包括发育大量的黑色碳质植物碎屑和红褐色泥质条带及泥砾,逆-正粒序单元成对存在及发育层内冲刷面等。

异重流沉积可进一步分为内扇、中扇和外扇亚相,其中内扇亚相包括主水道和水下天然堤微相,中扇亚相包括辫状水道、辫状水道间和水道前缘砂坝微相,外扇亚相发育朵叶微相。在沉积物沉积过程中,异重流头部会引导体部的砂体不断向盆地低洼处充填;沿主流线方向和垂直主流线两侧,由底床载荷向悬浮载荷,再向上浮相逐渐过渡,沉积物粒度逐渐变细,沉积厚度向两侧也逐渐减薄,形成顶平底凸透镜状的地层充填样式;沉积末期,上浮相再沉降,形成一套无根细粒沉积物,厚度从扇端向物源方向逐渐减薄,无同期水道微相发育,不适用沃尔索相律。