大面积连续分布是页岩层系油气的标志特征

——以鄂尔多斯盆地为例

2019-07-18邹才能付金华吴松涛林森虎潘松圻刘新社牛小兵

杨 智,邹才能,付金华,吴松涛,林森虎,潘松圻,王 岚,刘新社,牛小兵

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油长庆油田分公司,陕西 西安 710018)

0 引 言

近20年来,大型常规-非常规“共生盆地”致密油气、页岩油气等资源日益引起关注,正逐渐成为油气储量和产量增长的重要组成部分[1-9]。1995年,美国地质勘探局(USGS)提出了“连续油气聚集”的概念[10],对致密砂岩气、页岩气等非常规资源进行评价[11]。2002年,Law等提出非常规油气系统的概念[12]。2007年,《油气资源管理系统》发布,规范了相关非常规油气资源的术语和概念[13]。2009年以来,邹才能等在国家重点基础研究发展计划、国家科技重大专项等科研项目资助下,在广泛调研全球非常规页岩层系油气地质研究和勘探实践的基础上,重点结合中国特殊地质条件及页岩层系油气勘探实践,率先引进并发展了“连续型油气聚集”内涵[14-15];围绕页岩层系油气规模效益利用核心问题,基于对国内外致密油气、页岩油气的持续解剖评价,系统对比了页岩层系油气明显不同于常规油气的10 项特征,包括源储共生、孔渗较低、纳米级孔隙广泛、油气连续分布、没有明显圈闭界线、浮力和水动力作用弱、相态分异差、没有统一油气水边界或压力系统、油气饱和度变化大等[6,9,15-16],明确了创建非常规页岩层系油气地质理论的必要性;从是否具有工业开采条件的角度,系统解剖了不同类型页岩层系油气的地质内涵和主要特征,如致密油的4 个基本条件[17]、致密气的3个基本条件[18]、页岩油的6 点基本特征[19]、页岩气的7 点基本特征[6]等,初步构建了非常规页岩层系油气地质的理论框架,提出了非常规页岩层系油气工业选区选带的基本要素,针对性提出并实践了页岩层系油气资源评价、“甜点区(段)”评价、“人工油气藏”等创新理念,促进了页岩层系油气的理论研究和技术研发[9,14-15]。

连续型页岩层系油气聚集与常规圈闭型油气聚集在形成机理和分布规律上明显不同,突破了常规储层物性下限与传统油气地质学“圈闭找油”的理念[14-15]。结合室内实验、物探成像、钻试结果等大量信息,发现页岩层系油气分布于大面积连片的致密储集体内,广泛发育的微米—纳米级孔喉网络系统(孔喉半径主要为20~500 nm)起着沟通和连接作用,控制着页岩层系油气连续型分布,油气分布不受圈闭控制,具有巨量的资源规模[16]。含油气页岩层系致密储层大面积连续分布,是页岩层系油气的标志特征,打破了圈闭局部成藏的传统概念,为页岩层系油气大规模勘探部署提供了理论依据。随着页岩层系油气的深入勘探开发,以大面积连续分布为标志特征的页岩层系油气地质学理论将深入发展成为石油天然气地质学的下一次大飞跃。

页岩层系油气是烃源层系生成、滞留或就近聚集在生烃层系内部或紧邻生烃层系的致密储层中,利用新技术可实现工业开采的连续分布油气资源,包括页岩油、页岩气等源储一体型,以及致密油、致密气等源储紧邻型两种资源类型。其中,致密油、致密气、页岩气、中高成熟度页岩油是连续型油气聚集的重要组成部分,是中国当前页岩层系油气中最现实和最重要的勘探领域[20-23]。致密油现已进入储量序列,落实了鄂尔多斯盆地上三叠统、松辽盆地上白垩统、准噶尔盆地中二叠统等3套规模致密油层系,2018年致密油产量约150×104t;致密砂岩气勘探开发的进展也非常大,已发现了鄂尔多斯盆地石炭系—二叠系、四川盆地上三叠统2套万亿方级致密气层系,2018年致密砂岩气产量380×108m3;南方海相页岩气也取得突破进展,探明了四川盆地及周缘上奥陶统—下志留统万亿方级储量规模区,发现了重庆涪陵、上海长宁、四川威远等3个千亿方级页岩气田,2018年页岩气产量108×108m3。中国陆上陆相页岩油资源潜力巨大,目前重点在富有机质页岩段开展水平井体积压裂、原位加热转化、非水压裂等科学探索,有望在中国率先实现陆相“页岩油革命”[21,24-25]。

鄂尔多斯盆地是中国最典型的非常规页岩层系油气资源的大型“共生盆地”,百年地质研究和生产实践形成了上古生界天然气和上三叠统石油两套页岩层系丰富的理论技术成果,对推进中国大面积页岩层系油气发展具有重要的引领作用。本文基于鄂尔多斯盆地页岩层系油气区域地质和勘探历程,细致分析了页岩层系烃源岩、储集层、源储配置、流体等地质要素基本特征,深入探讨了页岩层系油气的形成过程,明确了“甜点区(段)”分布的主要控制因素,以期对大面积页岩层系油气地质研究和勘探部署提供参考。

1 区域地质概况

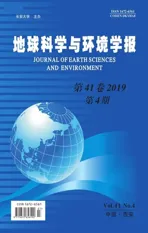

鄂尔多斯盆地位于中国中北部地区,是中国内陆第二大沉积盆地,面积约25×104km2,其中,中生界三叠系长7段分布面积为10×104km2,上古生界石炭系—二叠系煤系地层全盆地分布,属于“半盆油满盆气”型盆地(图1)。中生界油田群主要分布于伊陕斜坡中南部,上古生界气田群主要分布于伊陕斜坡中北部(图1)。

K为白垩系;J为侏罗系;T3为上三叠统;T1-2为中—下三叠统;C—P为石炭系—二叠系;O为奥陶系;图件引自文献[6]和[15]图1 鄂尔多斯盆地致密油气勘探现状Fig.1 Current Exploration Situation of Tight Oil and Gas in Ordos Basin

鄂尔多斯盆地致密油、页岩油资源丰富,主要分布在湖盆中部三叠系长7段源储共生层系,生油条件优越,构造和储层相对稳定,埋藏深度适中,含油饱和度高,油质较轻,大面积连续分布,储量规模大,具备形成页岩层系石油的有利地质条件,有利勘探面积超过3×104km2[26-28]。致密油勘探可追溯到20世纪70年代[26-28],通过坚持“水平井+体积压裂”联合攻关,已建成安83井、西233井、庄183井、宁89井等4个工业先导试验区,初期单井平均产量为8~15 t·d-1,含水量为8%~18%,2018年底已建成产能超过130×104t。页岩油的探索近年来取得积极进展,中—高成熟度页岩油正在进行水平井组风险勘探试验,中—低成熟度页岩油将进行水平井电加热原位转化试验。

鄂尔多斯盆地致密砂岩气、页岩气、煤层气资源丰富,主要分布在盆地中北部石炭系—二叠系海陆交互相带,煤系源岩生气条件优越,砂体叠置发育,埋藏深度适中,含气饱和度较高,甲烷含量占绝对优势,大面积连续分布,储量规模大,具备页岩层系天然气形成的有利地质条件,有利勘探面积超过10×104km2[29]。

2 页岩层系油气地质特征

2.1 泥页岩生烃层系

晚三叠世延长组沉积期受印支运动的影响,鄂尔多斯盆地形成了面积大、水域宽的大型内陆淡水湖盆,湖盆在长7段沉积期达到鼎盛,形成了盆地主要的生油母质,以页岩、暗色泥岩为主[30-33]。盆地页岩主要发育在长7段底部,呈NW—SE向展布,分布范围较广,厚20~60 m,优质烃源岩分布面积达5×104km2[26]。泥页岩生烃层系包括纹层状页岩和块状泥岩两种岩石类型,都具有规模生烃能力。生烃层系有机质类型好,以低等水生生物为主,以Ⅰ、Ⅱ1型干酪根为主;有机质丰度较高,总有机碳(TOC)平均值为6.7%(其中页岩平均值为11.7%),S1+S2平均值为19.9×10-3(其中页岩平均值为35.6×10-3),氢指数(HI)平均值为211×10-3(其中页岩平均值为271×10-3)(表1)。早白垩世处于最大埋深阶段(2 400~3 200 m深度),成熟度适中,镜质体反射率(Ro)一般为0.7%~1.1%,热解峰值温度(Tmax)一般为435 ℃~465 ℃,进入生排烃高峰阶段[28]。烃类组成以高饱和烃含量(质量分数,下同)为特征,一般大于60%,全油或氯仿沥青“A” δ13C值一般在-32‰左右,饱和烃δ13C值主要为-33‰~-32‰(表2)。

鄂尔多斯盆地上古生界的主要生气岩为煤系源岩,包括煤岩、暗色泥岩和碳质泥岩,镜质体反射率一般大于1.5%。上古生界煤系分布稳定,是大面积煤成气生成的气源基础,从本溪组、太原组到山西组煤系累计厚度为6~16 m,有机碳含量高于70%;暗色泥岩在全盆地也广泛分布,厚度为20~80 m,有机碳含量为2.0%~3.0%[18,34](表1)。烃类组分是上古生界致密气、页岩气最主要的气体成分,含量大多在95%以上。烃类组成以高CH4含量为特征,重烃(C2+)组分含量一般小于10%,凝析油含量低—极低[18,34]。上古生界天然气的C同位素具有明显煤成气特征(表3)。

2.2 致密储集层系

长7段沉积期,鄂尔多斯盆地东北部、西南部、西部等物源在湖盆沉积中心深水区汇聚,砂体大面积复合连片,呈NW—SE向沿湖盆轴向分布[35],砂体延展约150 km,宽25~80 km,砂岩厚度大,单砂层厚度一般为5~30 m,累计厚度一般为20~70 m,局部地区连续砂岩厚度达百米。致密砂岩储层刚性组分的体积分数一般为70%~80%(其中石英平均为46.7%,长石平均为19.2%)。致密砂岩储层岩性主要为细砂岩和粉砂岩,颗粒间主要为线接触和点-线接触,孔隙类型一般为溶孔型或粒间孔-溶孔型[28](图2),孔喉细小,孔隙度一般为6%~12%(图3)。储层以纳米级孔喉为主,主要为小孔微喉型,孔喉分布不均匀,呈网状,连通性差,高压压汞法测定的粉细砂岩孔喉半径80%以上为0.01~0.40 μm(图4)。复杂的孔喉结构导致储层的渗流能力差,储层空气渗透率一般为(0.001~1.000)×10-3μm2(图3)。黑色页岩沉积环境为半深湖—深湖亚相,主要发育在长7段底部,连续厚度大,隔层砂岩或凝灰岩厚度较小,厚度一般为30~60 m,最厚可达130 m。页岩页理、砂质纹层和显微纹层构造发育,发育有黏土矿物片状结构、碳酸盐片状结构、有机质片状结构、黄铁矿草莓状结构等多种类型,页岩油广泛赋存于这些片状层理面或与其平行的微裂缝中。

表1 上三叠统、上古生界部分源岩主要参数Tab.1 Main Parameters of Some Upper Triassic and Upper Paleozoic Source Rocks

表2 上三叠统部分致密油样品主要地球化学参数Tab.2 Main Geochemistry Parameters of Some Upper Triassic Tight Oil Samples

表3 上古生界部分致密砂岩气样品主要地球化学参数Tab.3 Main Geochemistry Parameters of Some Upper Paleozoic Tight Sandstone Gas Samples

伊陕斜坡北部地区从太原组到下石盒子组发育河流-三角洲沉积体系,沉积稳定。北部物源供给充足,在平缓的地形上,河道侧向迁移迅速且频繁,导致形成的砂体侧向上频繁叠覆,在平面上连片分布,展布范围广,纵向上多层位砂体叠置,砂层厚度大,储集砂体SN向延伸距离较长,为150~200 km[34]。下二叠统山西组和下石盒子组储层类型主要有石英砂岩、岩屑石英砂岩和岩屑砂岩,以粗、中粒砂岩为主;砂岩分选中等,颗粒间以线或凹凸紧密接触为主;填隙物主要有各种黏土矿物、硅质和钙质胶结等[34](图2)。孔隙度一般小于10%,渗透率为(1~1 000)×10-6μm2,整体属一套致密储层(图3)。储层以纳米级孔喉为主,半径小于0.1 μm的孔喉约占孔喉总体的51.1%,半径为0.1~1.0 μm的孔喉约占孔喉总体的34.5%(图4)。山西组海陆过渡相三角洲前缘-潮坪-泻湖相沉积形成了多套黑色页岩、碳质页岩夹泥质粉砂岩等,是页岩气的主要赋存层系。页岩厚度为30~85 m,夹层少,主要发育无机矿物孔隙、有机质孔隙及微裂缝3类储集空间,以无机矿物孔隙为主;石英体积分数为35%~50%,黏土矿物体积分数为45%~55%;富有机质页岩段水平、垂直缝发育。

图3 致密砂岩储层孔渗分布Fig.3 Distribution of Porosity and Permeability of Tight Sandstone Reservoirs

2.3 储层流体

湖盆中部长7段致密砂岩石油充注程度较高,密闭取芯分析储层含油饱和度主要为60%~80%[28]。长7段致密油地表条件下的原油密度一般为0.84 g·cm-3,地层条件下原油密度为0.70~0.75 g·cm-3,黏度平均为6.0 mPa·s左右,凝固点为18 ℃,可动流体饱和度为46%[28]。长7段埋深主要为1 000~2 800 m,现今地层压力为7~23 MPa,地层压力系数一般为0.6~0.8,多为低压油藏(图5)。

上古生界致密砂岩普遍含气,局部存在滞留水。天然气组分中CH4含量在95%以上,以干气为主,含气饱和度一般为40%~60%。地层水组分以K+、Na+、Cl-为主,地层水矿化度为29.12~101.40 g·L-1,平均为45.70 g·L-1,水型均为CaCl2型,主要离子浓度差异明显,反映了地层水分布相对独立,互不连通,为局部滞留水[26]。气藏压力系数一般为0.83~1.00(图5)。

图(a)致密油储层样品数为31;图(b)致密气储层样品数为79;图件引自文献[24]和[27]图4 致密油气储层孔喉分布Fig.4 Pore-throat Distributions of Tight Oil and Gas Reservoirs

2.4 源储组合

长7段主要分为厚层页岩-块状致密砂岩夹互型组合、厚层页岩-块状致密砂岩底生型组合、薄层砂岩-泥岩互层型组合3种不同类型。厚层页岩-块状致密砂岩夹互型组合主要分布在湖盆中部西南物源体系砂质碎屑流砂体中,成藏条件优越,利于近源充分捕获石油,充注程度高,西233井是其代表。厚层页岩-块状致密砂岩底生型组合主要分布在水下三角洲前缘砂体、砂质碎屑流砂体中,成藏条件好,充注程度高,庄183井、宁89井是其代表。薄层砂岩-泥岩互层型组合主要分布在水上三角洲前缘砂体中,是运移型石油聚集,充注程度相对较低,新安边致密油田是其代表。

上古生界天然气有3种成藏组合,即源内组合型、近源组合型和远源组合型[30,36-37]。源内组合型储层主要为山2段、太原组致密砂岩,有利于聚集不同时期形成的天然气,榆林气田是其代表。近源组合型以下生上储为主,储层主要为山1段—盒8段致密砂岩,次生孔隙形成期与天然气大量生气期匹配关系的优劣控制了气田形成规模,苏里格气田、乌审旗气田、大牛地气田是其代表[30,36-37]。远源组合型指天然气藏分布于区域盖层之上,已发现气藏的主要储层为石千峰组,气藏特点是通过断裂-裂缝体系沟通深、浅层[38],通过二次运移形成次生气藏。这类气藏以浅层原生粒间孔隙储气为特征,石千峰组洪泛湖相泥岩为次生气藏的直接盖层及区域盖层,主要发育于东部地区,成藏主控因素是有无沟通气源与上覆储层的通道,这类成藏组合以神木气田为代表[30,36-37]。

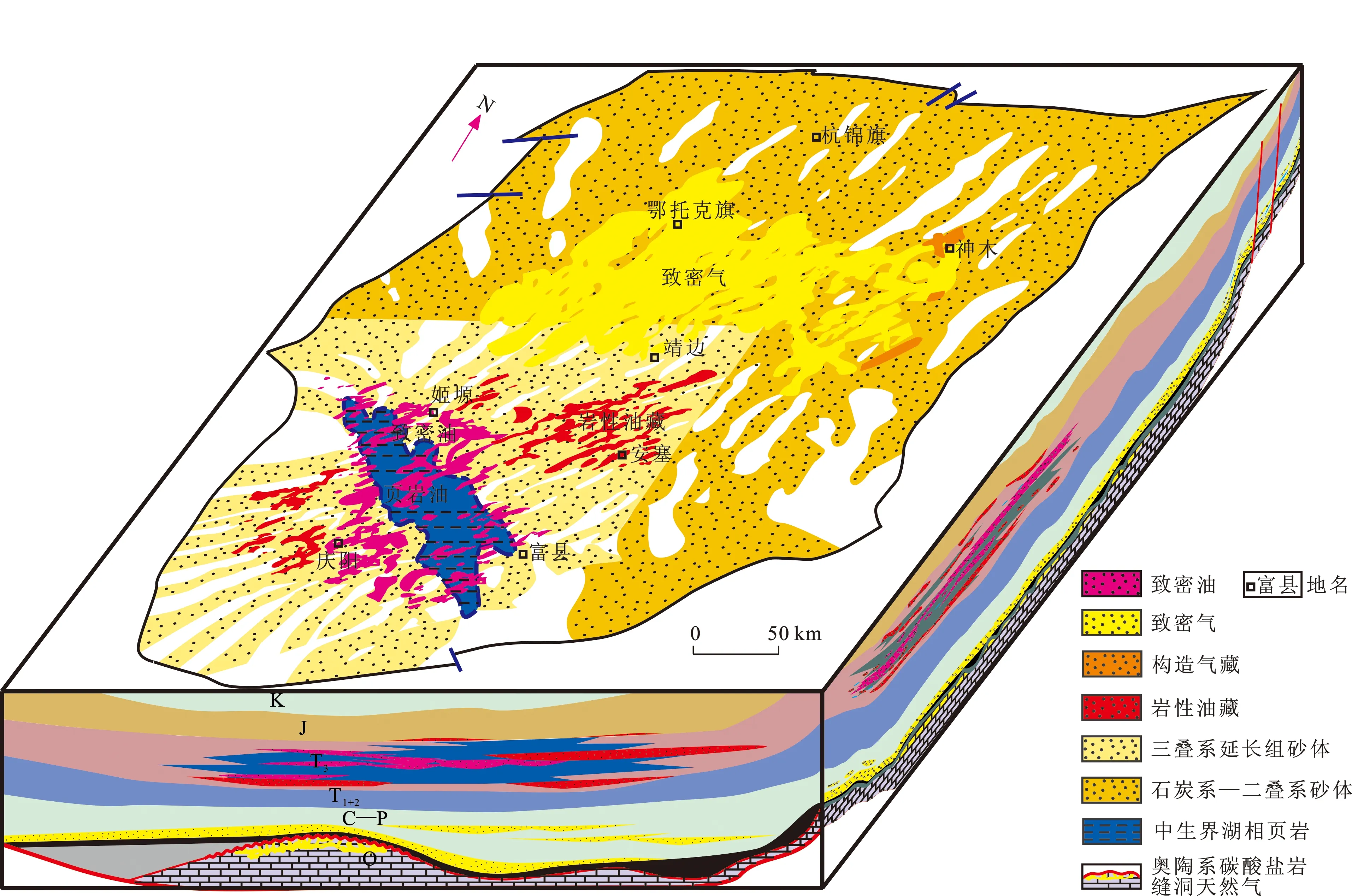

整体上,鄂尔多斯盆地广覆式优质烃源岩和大面积致密砂岩储集体是致密油气连续分布的基本条件,广泛发育的微纳米级孔喉网络系统使得储集体中的油气水重力分异差,含油气饱和度差异较大,整体表现为低丰度聚集特征,新安边致密油储量丰度仅为45×104t·km-2,致密砂岩气储量丰度一般为(1.0~1.3)×108m3·km-2(图6)。

3 大面积连续分布的主要依据

3.1 聚集机制

鄂尔多斯盆地上古生界和中生界大范围源储叠置,特殊地质背景下的油气聚集和调整过程决定了页岩层系油气大面积连续分布。鄂尔多斯盆地页岩油气、致密油气生排烃集中在构造热事件期间(95~140 Ma)[39-41](图7)。山西组到下石盒子组沉积期,伊陕斜坡北部发育大型河流-三角洲相沉积体系,河道侧向迁移迅速且频繁,纵向上多层位砂体叠置,平面上连片分布。长7段沉积期,伊陕斜坡中南部发育河流-三角洲-湖泊相沉积体系,多物源体系在湖盆沉积中心深水区汇聚,砂体大面积复合连片,其中西南陡坡物源体系在湖盆中部广泛发育砂质碎屑流厚层块状砂体,东北缓坡物源体系主要发育大面积三角洲前缘砂体。随后深埋藏阶段,由于强烈压实作用、自生黏土矿物大量生成、石英加大和碳酸盐胶结作用、中生界构造热事件等的综合影响,上古生界砂岩储层在晚侏罗世—早白垩世油气大量充注之前,已演化成为一套非常规致密砂岩储层,界线模糊的岩性-成岩圈闭普遍发育。延长组砂岩储层发生差异致密化作用,一般湖盆内砂岩储层较早完成致密化,湖盆外河流-三角洲体系完成致密化作用较晚。油气充注的主成藏期(早白垩世晚期到抬升初期),天然气从大面积的煤系源岩和致密砂岩接触面大范围排烃,近源运移进入山西组和下石盒子组致密砂岩储集体,形成连续型致密气区(图7);石油从湖盆中部厚层页岩、泥岩大范围且高强度排烃,湖盆内致密砂岩储集体充注程度较高,属于先致密后成藏类型,湖盆外河流-三角洲储集体边致密边成藏,形成连续型致密油区。晚白垩世开始,盆地整体构造抬升,演化为低温低压盆地,微裂缝较为发育,致密油气缓慢调整,但并未改变主成藏期的油气分布格局(图7)。

3.2 生产资料

鄂尔多斯盆地上古生界和中生界地质、地球物理、钻井、压裂、开发等生产资料云数据,不断地证实致密油气大面积连续分布的事实。近20年来,针对致密油气开展了全盆地大规模的勘探开发。截至2017年底,上古生界致密气、页岩气已钻井约1 600口,提交致密气探明地质储量约1.6×1012m3,实现致密气年产量212×108m3,中生界致密油已钻井约5 000口,其中水平井约600口,页岩油已钻井约30口,提交长7段致密油探明地质储量1×108t,实现年产量约60×104t。其主要依据如下:①几乎所有钻井均钻遇上古生界致密气层和中生界长7段致密油层,均有非常丰富的油气显示;②基于苏里格致密气区约1.4×104km二维全数字地震资料和约1 400 km2三维全数字地震资料、姬源致密油区约6 000 km二维全数字地震资料和约200 km2、少量“两宽一高”三维全数字地震资料,已较清晰地呈现出致密油气大面积连续分布的宏观特点,有效支撑了水平井的钻探,致密油气目的层水平段钻遇率超过90%;③页岩油储层“三品质”测井评价、时频分析,及高亮体含油性地震预测、黄土塬三维可控震源采集处理、长水平段地质导向及快速钻井、细分切割多段压裂等创新技术,有力支持页岩油生产探索,从而进一步证明页岩油大面积连续分布的基本特征和巨大资源潜力。

图5 致密油气储层地层压力随深度变化Fig.5 Changes of Formation Pressure of Tight Oil and Gas Reservoirs with Depth

4 “甜点区(段)”评价

相比较于常规油气勘探寻找“甜点”的主要任务,非常规页岩层系油气勘探的主要任务是寻找“甜点区(段)”。一字之差,但深刻体现了常规油气和非常规页岩层系油气的本质区别,常规油气寻找局部分布的含油气圈闭,而非常规页岩层系油气寻找大面积连续分布的、无明显圈闭界限的、资源丰度相对较低的油气区。评价优选“甜点区(段)”是实现页岩层系油气整体勘探开发的关键一环。页岩层系油气“甜点区”,是指在平面上有利页岩层系分布范围内,经人工改造可形成工业价值的相对高产富集区;页岩层系油气“甜点段”,是指剖面上油气相对富集或潜力相对较大的页岩层系内部,经人工改造可形成工业价值的高产层段。

鄂尔多斯盆地页岩层系油气大面积连续分布于构造稳定的伊陕斜坡。针对连续型页岩层系油气源内及近源运聚的典型特点,鄂尔多斯盆地页岩层系油气的勘探开发应坚持“整体评价、整体部署”,理论上应突破“圈闭”的概念束缚,以生烃中心区的刻画为基础,以源内及近源有利储层的刻画为核心,划定油气区边界,对供烃范围内的储集体进行分级评价,寻找“甜点区”、锁定“甜点段”,分阶段、分层次地有效开发,最大限度地动用。

图6 鄂尔多斯盆地致密油气储量丰度与国内其他常规油气田对比Fig.6 Comparisons of Reserve Abundance of Tight Oil and Gas in Ordos Basin with Other Conventional Oil and Gas Fields

图件引自文献[34],有所修改图7 致密油气聚集机理Fig.7 Accumulation Mechanism of Tight Oil and Gas

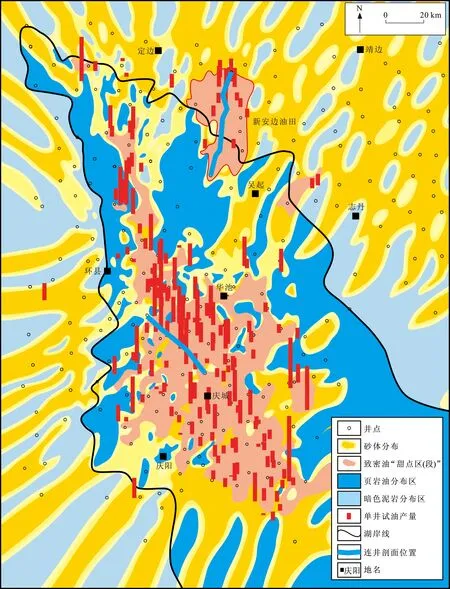

图件引自文献[17]和[26],有所修改图8 致密油“甜点区(段)”综合评价平面图Fig.8 Comprehensive Evaluation Plane of “Sweet Area (Section)” of Tight Oil

剖面位置见图8;图件引自文献[26]、[28]和[32],有所修改图9 致密油“甜点区(段)”综合评价剖面Fig.9 Comprehensive Evaluation Profiles of “Sweet Area (Section)” of Tight Oil

图件引自文献[34],有所修改图10 致密气“甜点区”综合评价平面图Fig.10 Comprehensive Evaluation Plane of “Sweet Area” of Tight Gas

GR值为自然伽马,单位为API;AC值为声波时差,单位为μs·m-1图11 致密气“甜点区”综合评价剖面Fig.11 Comprehensive Evaluation Profile of “Sweet Area” of Tight Gas

鄂尔多斯盆地中生界长7 段页岩层系液态烃大面积分布,勘探面积为10×104km2,储量规模大于20×108t(图8、9)。纵向上,延长组页岩层系下部为页岩油段,上部为致密油段,源储接触面积可达5×104km2,油气主要在源岩上、下大面积连续分布。致密油“甜点区(段)”主要受富有机质页岩生烃中心和均质块状砂体分布联合控制[17],页岩油“甜点区(段)”主要受控于富有机质页岩厚度、热演化程度、天然裂缝等因素。

鄂尔多斯盆地上古生界致密砂岩气广泛分布,勘探面积为20×104km2,储量规模大于5×1012m3(图10、11)。纵向上,上古生界下部山西组、太原组页岩层系为煤层气、页岩气段,上古生界致密砂岩层段为致密砂岩气段,主要分布在上部的下石盒子组和山西组上段,源储接触面积为18×104km2,宏观上呈下生上储结构。致密砂岩气“甜点区”主要受控于生气强度大于15×108m3·km-2和规模砂体叠置区;页岩气“甜点区”主要受控于黑色页岩厚度、碳质页岩厚度、天然裂缝、保存条件等因素,主要位于厚度大于15 m、镜质体反射率大于0.9%的区域。

5 结 语

随着页岩层系油气的深入勘探开发,以大面积连续分布为标志特征的页岩层系油气地质学理论将深入发展,成为石油天然气地质学的下一次大飞跃。鄂尔多斯盆地中生界三叠系延长组、古生界石炭系—二叠系页岩层系油气源储接触面积大,主要在源内或近源大面积连续分布,具有“多层含油气、储层致密、低压、低丰度”的典型地质特征,具有稳定平缓的构造面貌、较高成熟源岩广布式生排烃和大面积致密砂岩储层叠置分布的有利成藏地质背景。致密油气“甜点区(段)”主要受生烃中心和厚层砂岩分布共同控制,页岩油气“甜点区(段)”主要受富有机质页岩、热演化程度、天然裂缝等共同控制。

谨以此文纪念“连续型油气聚集理论”引进并创新发展十周年!本文在研究和撰写中得到中国石油勘探开发研究院非常规油气地质团队、中国石油长庆油田分公司领导和同事们的支持和帮助,在此一并致谢。