马未都的收藏人生

2019-07-17贾文佳李凤

贾文佳 李凤

在文化圈,马未都一直是个比较受关注的人物。收藏家、古董鉴赏家、主讲人、博物馆馆长、专栏作家、畅销书作家,马未都的身上有诸多标签。

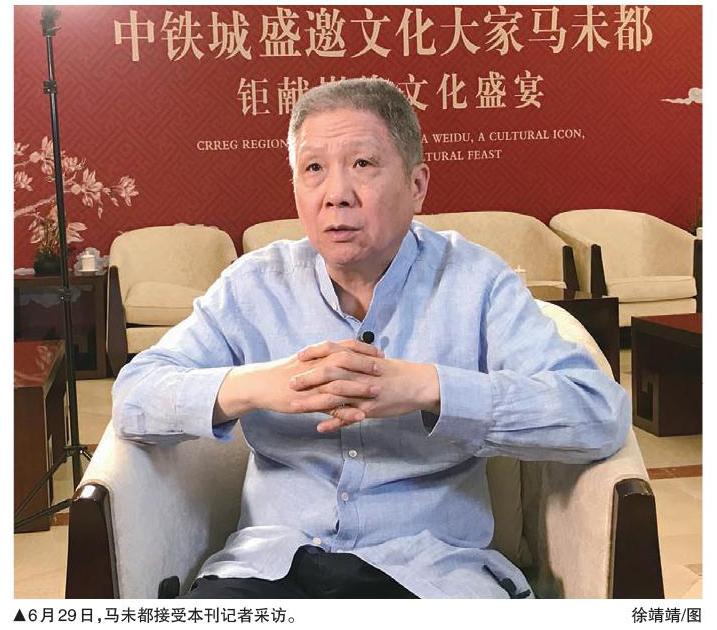

6月29日下午,应中铁城之邀,马未都亮相山东会堂,畅谈“以传统,致未来”。演讲开始前,本刊记者对他进行了采访。

自带流量属性和创意头脑

“对历史没有认知,对未来就没有判断。”6月29日,山东会堂,马未都带来一场题为《以传统,致未来》的文化演讲。

“我的父亲是荣成人,我的母亲是利津人,所以我是地道的山东人。什么是传统?在国外,我会说我是中国人;在国内,我会说我是山东人。这是内心世界对自己的认可。”马未都说,国人走到哪儿还是会喜欢中国传统文化的符号,文化就是一种让你感受到亲切的力量。

如今,我们的公共空间中,传统文化符号越来越多。“如果有一天,中国重新成为世界最强国,依赖的一定是我们的文化,而不是其他。”对于传统文化的保护和传承,马未都认为,从现在到未来都有很多工作要做。

作为国内第一家私立博物馆——观复博物馆的创办者,马未都对博物馆和文物收藏领域的问题谈了不少个人看法。

“我为什么做博物馆呢?因为博物馆是历史的标高,历史走过的痕迹在博物馆中可以体现。”马未都说,文物积累起来才更有价值,博物馆的主要功能是教育公众,让公众更好地了解我们的文化,在专业研究者与公众之间架起一座桥梁。博物馆里的文物可以帮助人们提高对历史的认知,而对历史看得越深,对未来的认知越可能趋于正确。“我做博物馆其实是一个偶然,我们这一辈人的能力是非常有限的,只不过我们的机遇很好。”

上世纪90年代初,马未都已经开始办收藏品展览,只是没有相对固定的场馆。“把展览固定下来不就是博物馆了吗?”1996年,国家对私人手中文物的态度逐渐明朗,马未都感觉时机来了。这年10月30日,他去北京市文物局申请,结果没费什么周折就通过了。马未都的观复博物馆由此成为新中国第一家具有法人资格的私立博物馆。

“观复”出自老子《道德经》第十六章,原文是:“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复,夫物芸芸,各复归其根,归根曰静,静曰复命”。宇宙万物相互运作生长,得以观察到它们的本根源头。不论万物如何变化多端,终会回归根本。“观”即看,“复”即一遍又一遍。世间万物你只有静下心来一遍又一遍反复仔细观察,才能认清它的本质。

马未都说“观复”就是要放空、要守住定力。经过20多年的发展,观复博物馆的社会知名度已经很高。在陈列上,观复博物馆采用了一种开放式布展方式。比如家居馆,里面客厅、书房、卧室、茶室的布置,可以让参观者融入其中,近距离感受传统家具的魅力。而在瓷器馆,瓷器底部都会放一个镜子,方便参观者看清瓷器的款识,更全面了解不同时期、不同窑口瓷器的特点。

除此之外,马未都还强调博物馆整体设计的人性化。“到一个餐厅,如果坐下来吃饭,你马上就知道好坏,但是不坐下来吃饭的时候,怎么去判断它的好坏呢?博物馆也一样,要看它的整体布局、整体概念。如果你进去,第一感觉像商店,那肯定好不了。对博物馆的总体认知,我觉得凭借一个人对餐馆的认知就足以判断。”

马未都自带的流量属性和创意头脑也为观复博物馆圈粉不少。2003年,马未都收养了一只流浪的中国狸花猫,取名“花肥肥”。此后十几年间,观复博物馆陆续收养多只流浪猫,在马未都的创意和推动下,“观复猫”品牌正式创立。

这些猫被称作是“最有文化的猫”,它们的形象已经出现在几十本文创图书之中。《观复猫:我们的二十四节气》一书中,收录了24幅结合“观复猫”与节气内容的插画,讲述二十四节气的传统知识、文化和风俗。马未都还动笔写了四时变化的日常故事。这些书籍在传播知识的同时,进一步打响了观复博物馆的名头,形成了一个文创的良性循环。

“私立博物馆目前是作为国有博物馆的补充。”马未都说,不少中国买家去国际市场买文物符合经济规律,总体上是件好事,而现在相对于国内博物馆,国外不少博物馆都是综合性的博物馆,里面全世界的艺术品都有呈现。马未都还透露,观复博物馆北京新馆正在建设中,距离竣工还有3~4年,其面积约4万平方米,属于中型偏大的博物馆。“我现在主要精力就是把观复博物馆北京新馆做好,给大家一个惊喜,让大家理解博物馆还有另外一种业态,让每个来到这里的人都不虚此行。”

人生的三重境界:趋利,趋名,趋静

1955年,北京空军大院,一个孩子降生了。因为是乙未年,又生在首都,就叫“未都”吧。

后来马未都在节目里说,这名字全中国都没人跟他重名。

读到小学四年级,他就辍学下乡了。十几岁在乡下,求知欲和青春期荷尔蒙一样旺盛,他捡着带字的纸就读。

在老乡家里,看到他们拿书糊墙,贴到一半,马未都看见了,就赶紧拦下来。熬夜把书看完,还得赶紧给人家送回去。老乡撕书往往是先把侧面的书脊扯下来,再一张张撕书页,等马未都把书抢救下来,封面和书脊早就找不见了,这下很多书都看完了,也不知道叫啥名。

小说《简爱》,就是看完好几年后,才知道了名字,类似的书不胜枚举。读过的书在脑子里极速发酵,创作的欲望在身体里膨胀得难受。

1980年,马未都投出了第一篇小说,不出所料,石沉大海。接着第二篇,编辑读完请他到出版社聊一聊,后来也没了音讯。

等到第三篇,马未都自己都没想到,他的工友指着报纸上的文章说,这人跟你名字一样,你写小说了?那天是1981年8月20日,他的第三篇小说《今夜月儿圆》,被中国青年报发表了,报纸只有四版,他自个儿就占了一整版。

这篇文章改变了马未都的人生轨迹,他拿了65块钱的巨额稿费,还被中国青年出版社破格聘为了编辑。26岁的马未都,个高又瘦,“古道西风瘦马”,就叫“瘦马”吧。任职于出版社的那十余年里,他发表小说、报告文学等上百篇,并结集出版。

这些年来,从下乡知青、车床工人,再到文学编辑、影视编剧,古董商人、收藏家、博物馆馆长,每一次身份的更替,都是舍与得的过程。

他说:“搞文物收藏不能太贪。收藏进门的第一件事,就是要把喜欢的门类的书读一遍,只带着钱去收藏,必死无疑。”

在他看来,“人的一生应有三重境界:第一重是物质上的追求温饱的趋利,在市场经济条件下也是一种社会动力;第二重是趋名,希望心情愉悦,表现为精神上有所寄托;第三重是趋静,灵魂上的修行,追求内心的平静与超脱。”

马未都自嘲,他现在是两层半。

前几天,马未都给一本讲生命最后一刻的书写了序。在等書发出来的时候,马未都就想,以后每年写一篇关于生死的文章,看看自己在未来的日子里能不能看淡生死,因为每个人都有这样的问题。

在生理上,永远“正青春”几乎是不可能的。马未都希望,大家在每个人生阶段都能够正确地对待自己的人生,“年轻最好,什么都不如年轻好,这是真实的”。

“随着年龄增长,你知道年轻是你一生中最为宝贵的时刻,有精力,有热情。”历史无法假设,年轻不能倒退。但偶尔马未都会想,如果重新回到30岁会怎样,“我就会更加珍惜时间。人到岁数大了以后,就会觉得时间不够用。年轻的时候是大把地挥霍,我现在比年轻时还勤奋呢”。