黔城:冰心玉壶里的千年古镇

2019-07-17谈雅丽编辑吴冠宇

◎ 文 | 谈雅丽 编辑 | 吴冠宇

黔城三水交汇之处 摄影/ 杨志东

《五溪蛮图志》中记载:“楚子灭巴,巴子兄弟五人流入黔中,汉有天下,名曰酉、辰、巫、武、沅等五溪,各为一溪之长,号五溪蛮”。五代时期,天下大乱,五溪蛮王杨再思统领叙州,自称城州牧,世袭200多年,是五溪文化的辉煌。“秦置黔中郡,汉置武陵郡,五溪咸为所属。”充分说明了黔城在五溪中的位置。历史考据中有“五溪入沅,黔阳地者有三焉”,又有“五溪灵气,黔阳特萃,其佳胜焉”。说明黔城是五溪文化的中心。

《黔阳县志》记载:“今之黔阳,战国属楚地,秦为黔中郡地。”东晋时黔城称为潕阳县,梁改为龙标县,代宗大历五年更名为叙州,元丰三年改为黔阳;先后隶属于武陵郡、沅陵郡、沅州府、辰州府、辰沅道等。

(摘自《五溪蛮图志》及《黔阳县志》)

黔阳古城有着二千多年历史,以明清建筑为主调,使用红砂石、青石板、小青瓦、杉木、石片等,所建民居敞亮明净,城中古建筑群,或雄伟壮丽、气势不凡;或飞檐卷垛、朱栏白墙;或精致淡雅,清秀宜人;或雕梁画栋,古色古香。古镇老屋大小不一,风格各异,每间民居后面似乎都藏有一段文化故事。

黔城隶属洪江市(原黔阳县),和洪江古商城一样,它也是通过水运而繁荣的一座古城。洪江古城位于沅水与巫水交汇处,而黔城则位于清水江、潕水、沅水三水交汇之处。清水江是沅水第一大支流,黔城所在的三水汇流处,是沅水的真正源头。

秋冬时节,我们从洪江出发前往黔城,一条沅水清碧如丝,一路随我们蜿蜒而流。江岸青山连绵,将青影倒映于江水之中,粉色木芙蓉盛开在公路两边,橙桔翠柚结于道旁山野,一股清俊之气随之流转。

正是中午,过了一座横跨于江岸的铁路桥,我们停车去一个吃饭的好去处,叫老曾家的鸭院子。这是一个靠近沅水的农家餐馆,靠山吃山,靠水吃水,这里居有桂兰,听有江涛,吃有四季轮回带来的山野菜蔬。我们点了沅水的活鱼,煮得一锅白如牛奶的汤色,味道鲜美无比。大厨曾冬平盛了一大海碗饭陪我们边吃边聊,他也是爱诗人,白天的角色是厨子,到夜晚他会回到黔城。他在黔城开了一家茶店。叫“光阴夜归人”,曾冬平换上一身洁净的唐装,泡一壶上好的红茶,和诗友们聊诗品诗,我们都笑称他白天过物质生活,夜晚享受精神生活,似乎黔城的山水更容易滋养人的灵性与诗意。

一直陪我畅游五溪的女友叫柴棚,她出生在黔城,写诗多年,她的诗歌纯净深情,诗如其人,人如芙蓉。她说每次从怀化回家,都会到“光阴夜归人”的店里小坐,正是诗歌使她变得与众不同,有一股特别的魅力在举手投足中散发出来。她有一组诗歌是写给黔阳古城的,“在黔城,唯有梦/让梦觉醒,让梅花顿悟/让炊烟出鞘/让满树春花/拔节生长”。

黔城雪意 摄影/ 曾庆平

从鸭院子的柴门出来,沿沅州路步行不过一里,我们就到了潕水、清水河、沅水三水交汇之处。黔阳古城像一只伸出来的拇指点在三水交汇之地。我看见不远处的两条河,仿佛是踏着阳光而来的两个神女,飘飘于江水之中。她们衣衫清碧,是用岁月流逝的纱萝编织而成,那样轻缈无形,闪闪舞动于潋滟的江波之上。

从沅州路往石阶向下走到水码头边,一只木船就停在江面。江水那样清澈、澄莹,阳光在江面投下碎细的银光。我在江岸静坐,一时思绪纷纷,我想起了人生中我永远都够不到的一些事物,触碰不到那些星空下最美的心灵。虽然我空怀了一颗失败之心,但我的伤感在河水交汇处忽然显得微不足道起来。三条河流在无言的静寂中融为一体,她们变得开阔,更加自由、任性,更加美丽而宽广,她们是最动听的合奏曲里不能分开的部分。或者总有一天我也能找到一条捷径通向我从未到达的神秘之地,那不可能发生的一切也许都会开始诞生。

亘古以来,黔城是“楚南上游第一重镇”“湘西第一古镇”。自西汉建邦,它一直是镡城县、潕阳县、龙标县、黔阳县的县治所在地,而且也是巫州、叙州、沅州等州、郡、府治地。三面环水,沅水纵贯,上溯贵州,下入洞庭的水路优势,我能想象明清年代黔阳古城的热闹,商贾往来、百航云集、水路通衢。古诗中有“鄂君启节通沅水,庄豪船队伐夜郎”,就是对当年辉煌往事的写照。

依赖三江水运而繁华是黔阳古城相似于洪江古城的地方。但黔阳古城却有与洪江古城不一样的文化气质,正是这种诗意的气质打动了我。

一片冰心在玉壶 摄影/ 杨志东

我们沿着源头的江堤行走,不久就到达了芙蓉楼。唐天宝七年(公元748年),王昌龄由江宁县丞被贬为龙标县尉,辛渐是王昌龄的朋友,王昌龄陪他从江宁到润州,然后在润州的芙蓉楼上分手。王昌龄虽被贬,仍写成他著名的诗歌《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”他以此诗表明自己冰清玉洁、坚持操守的不变信念,此诗成为千古流传的名句。

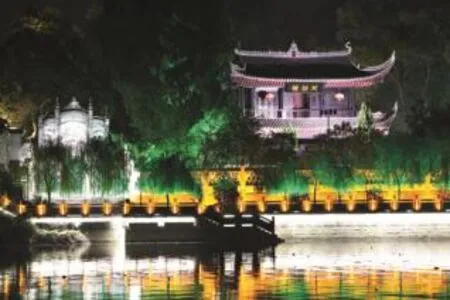

黔阳古城的芙蓉楼建于清嘉庆二十年(1815),是为纪念王昌龄所建。当年李白得知王昌龄被贬龙标县尉时,深为同情,写下了《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》:“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。”王昌龄谪居龙标八年,常以诗酒自娱,抒情寄志。他在龙标及楚地写作了《龙标野宴》《送程六》《送吴十九往沅陵》《箜篌引》等一大批优秀的诗歌。在黔阳古城的西北隅,我们登上了芙蓉楼,楼为重檐歇山顶,造型优美,附近的送客亭、半月亭、玉壶亭掩隐在绿树竹海之中,而不远处正是三水汇流的沅水之源。我以为,正是因为有芙蓉楼才使黔城具有与其它古城不一样的文化气质,它代表清廉正直和永不能泯灭的人间真情,这是黔阳古城最珍贵的精神文化遗产。

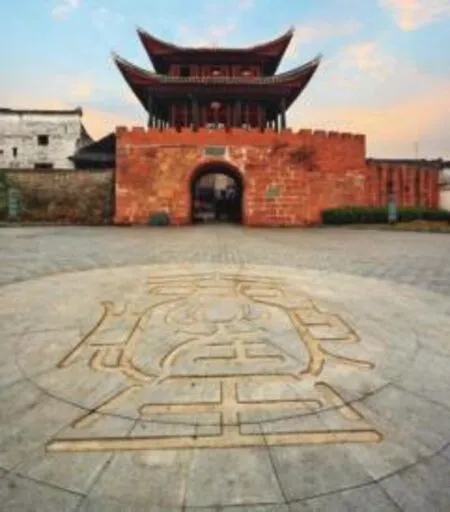

出芙蓉楼,至古城西门,城墙前的青石板地下刻着一个大字,这个字就是从王昌龄的诗句“一片冰心在玉壶”中化用而来。古城有二千多年历史,赤砂石的门楼保存较完整,民国时这里改为中正门,门楣为戴笠所书。赤褐色的古城墙绕城数华里,城墙已不甚完整,仅存芙蓉楼段的城墙还能依稀看出昔日风采。

从中正门走进古城,古城静寂,不收门票,三三两两的闲人在青石板路上随意漫步。两边街巷布局统一,祠堂、寺庙、宅院、会馆、碑刻、古井、过街拱门鳞次栉比。虽然经过了千百年的风风雨雨,古城仍保存大量的明清建筑,除了芙蓉楼、南正街、钟鼓楼、中正门、赤宝塔,还有万寿宫、先龙坛、文庙,以及宝山书院和龙标书院等。依附南北两条主要街道而形成的鱼骨状道路保存完整。我们找到的叙州府遗址,遗址点所存无几,仅有一个石碑上刻着:“唐代为州治县同城,其中叙州土府衙署在县衙署北面,现仅存周边土地墙遗址。”柴棚说,每年在南正街,过年过节会有千家宴,千家齐聚一条街,场面热闹,气氛热烈,可惜此次我无缘得见。

倘佯在古镇,感受它独有的古旧气息。以明清建筑为主调,使用红砂石、青石板、小青瓦、杉木、石片等,所建民居敞亮明净,城中古建筑群,或雄伟壮丽、气势不凡;或飞檐卷垛、朱栏白墙;或精致淡雅,清秀宜人;或雕梁画栋,古色古香。古镇老屋大小不一,风格各异,每间民居后面似乎都藏有一段文化故事。

同行的曾庆平是黔城作协主席,他也是一个本地通,正要出版一本写黔城的书。他把我们带进一间间民居,这些民居是当地人自建的艺术博物馆,中正门街的然翔园,主人杨汉明是三代巫傩文化的传承人,特定的节日他会组织人表演傩戏,我们在展厅里静坐清谈,看他一心一意以棕丝编织传说中的神鸟——玄鸟。

左:黔城傩戏表演 摄影/ 曾庆平

同一条街道上还有黔阳剪纸馆,馆主邱宏麟,2012年他自建黔阳剪纸馆,我们到来时,须发尽白的老先生正在剪纸桌前创作他的红色剪纸系列。而在南正街上,一袭素裙、一只毛笔,坐在静谧中画陶的女子叫邱超,是沅河十里窑——黑陶的传承人。

傍晚,女友约我到古城民族服装店试衣服。在一间素朴优雅的店铺里,一个素颜的黔城女子正坐在店里喝红茶。老曾熟悉古镇的每一个居民,他替店主写过优美的文字,我们畅所欲言的交谈使女子心动了。她热情地跑到旁边的夜店,点了一大盆火辣辣的小龙虾和各种黔城小吃,她端了桌子摆放到青石板的巷街里,一场不期而遇的古城晚餐忽然出现在我们面前。

老街悬挂的一串串红灯笼依次亮了起来,它好像在青石板上泼洒下了如画的江水,使月光也顺着江水流淌到了老街。这真是一个美好的夜晚,古城夜色——隐绰民居——黔城姑娘——温暖友人——芙蓉楼外。一时我说不出什么话来,只是举起手里的酒杯,我想敬的也许是不远处合流的江水之源,也许是我心念的远方之爱,也许是冰心玉壶里的黔城文脉,也许是早已逝去的水船声,又或者是一群微笑着和我说话的黔城友人,和天空高悬的那一轮温柔月色。

右上:黔城百家席 摄影/ 曾庆平

右下:黔城夜色 摄影/曾庆平