河西走廊国家级玉米制种基地病害的演变规律

2019-07-13邢会琴费永祥

邢会琴 费永祥

(1.河西学院农业与生物技术学院, 甘肃 张掖 734000;2.祁连山有害生物综合治理研究中心, 甘肃 张掖 734000;3.甘肃省张掖市植保植检站, 甘肃 张掖 734000)

河西走廊作为全国最大的杂交玉米种子生产基地,主要集中于武威、张掖、酒泉3大农业灌溉区,目前制种面积每年稳定10万hm2左右,占全国制种面积的39.3%,制种产量5.8亿kg,占全国制种量的42.6%[1]。随着玉米制种面积和繁种量的不断扩大,亲本来源复杂,抗病水平差异大,品种局部繁殖单一,品种交换增多,种子调入调出途径难以控制,特别是国外引种、南繁回调更加频繁,耕作方式不断改革,影响病害传播与扩散的因素和程度增多,导致制种基地玉米病害结构发生巨大变化,对全国玉米生产具有重大影响;国内吉林、辽宁、黑龙江、河南、安徽、河北、山西、内蒙、甘肃、新疆、四川、云南、贵州等玉米主产区,先后对大田玉米病害种类与分布、发生与影响因素、防治策略等方面均进行研究报道[2-9];2015年,雷玉明等[10]对河西走廊国家级制种玉米基地的病害种类进行了调查研究,但对于玉米病害在制种前后的演变规律尚未见报道。为此,以玉米种业发展阶段和病害调查资料为基础,分析制种玉米病害的结构变化和消长演替规律,对了解杂交玉米抗病性变化,提高全国玉米病害防治及检验检疫水平具有重要意义。

1 河西走廊玉米种业原始时期记载病害(1949—1958年)

玉米在河西走廊种植历史攸久,记载已有490多年历史。向安强认为[11],玉米是从中亚细亚循着丝绸之路引进我国,然后穿越河西走廊过平凉而进人中原。咸金山[12]阐述,早在1522年在甘肃《河州志》、《肃镇志》、《华亭县志》已有玉米记载,1560年《平凉府志》也记述玉米栽培。中华人民共和国成立,标志着农业开始了一个新的时期。1949年全国玉米种植面积1 291.5万hm2,产量1 241.8万t,单产961.5 kg·hm-2;20世纪50年代,国内玉米生产起伏动荡,单产处于徘徊与缓慢发展阶段[13]。农业生产采用的主要是农家品种,基本上是“农家种田,户户留种,种粮不分,以粮代种”为特征的时期[14]。河西走廊在上世纪50年代末开始种植玉米,以农家品种“二截子”、“小金黄”和引进品种“白马牙”为主。50年代,有关刊物还先后报道了陈延熙、陆师义、吴友三等科学家关于玉米黑穗病、黑粉病、干腐病防治的研究报告[2]。而河西走廊该时期已有玉米瘤黑粉病、丝穗病的记载,但系统性的研究水平相对落后于国内水平。这一时期由于科研机构不健全,从事植病专业技术人员更是短缺,记载病害种类较少。

2 河西走廊玉米种业起步时期发生病害(1958—1978年)

该时期处于我国人民公社化阶段。国家将归属于粮食部门和商业部门的种子经营和管理职能划归农业部门,由县级种子机构实行“预约繁殖,预约收购,预约供应”,农业部首次提出,种子工作要依靠农业合作社自繁、自选、自留、自用,辅之以调剂的“四自一辅”方针。在全国形成了以县级良种场为核心,公社、大队良种场为桥梁,生产队种子田为基础的三级良种繁育体系,加快了玉米种子繁育和推广速度。玉米种子商品属性已见雏形,玉米种业起步阶段的主要标志是出现了种子、粮食分工[14]。

河西走廊60年代引进“忻黄单9号”、“维尔42”、“维尔156”等玉米品种种植;70年代河西3地2市成立国营种子公司,实行以县为单位的玉米品种引进和少量的杂交制种,玉米种子由农户自发繁殖、留用,部分购买良种。1975年张掖地区制种玉米主要是“张双695”、“张单488”两个品种,面积0.03 hm2,产种超过100 kg。

玉米种业起步时期河西走廊发生玉米病害主要有6种,即玉米条纹矮缩病,1969—1971年甘肃酒泉地区敦煌县连续3年大发生,全县种植玉米1 066.7 hm2,受害严重地块400 hm2,损失60万kg;玉米黑粉病,1976—1977年庆阳地区农科所和张掖市农技站调查,庆阳地区发病率为0.4%~6.0%,严重地块9.0%~15.0%。张掖地区一般发病率1.0%~5.0%,最高达30.0%。洒泉地区发病率1.0%~8.3%,最高11.0%;玉米矮花叶病,1977年甘肃河西走廊引进品种维尔156,导致在河西走廊流行,平均发病率达50.0%,陇南天水发病率40.0%,重病田发病率17.0%~76.1%,平均减产30.0%左右;玉米丝穗病,在甘肃陇东、陇南、中部及河西都有程度不同的发生,1978年张掖地区临泽县新华公社玉米田轻者发病率6.0%,重者发病10.0%~20.0%,最高可达68.0%。庆阳地区镇原县平泉公社黄岔大队玉米田,发病达50.0%;玉米大斑病,在甘肃早有发生,但60代后期,引种维尔156等感病品种后,趋于严重,现在甘肃玉米产区均有分布,尤以陇东、陇南、临夏等地发生较重,如陇东的庆阳县1965年、1970年、1972年均大发生,天水地区清水县1968年、1970年、1973年均发病严重,有些感病品种种植较多的社队,发病率达50.0%~90.0%,减产20.0%~40.0%。1978年天水县的调查,发病严重的南部各公社,发病面积达70.0%~87.0%,病株率达56.0%。1978年皋兰县发病面积达62.0%。玉米霜霉病,据1977年初步调查,在敦煌、高台、武威、榆中等地均有分布,一般是零星发生,局部地区发生严重,发病率达26.0%[15]。

因此,该时期河西走廊随种植面积不断增大,出现玉米杂交制种量较少,玉米病害种类增多,主要发生于大田玉米,危害趋于加重。但病原菌种类、数量、结构简单,防治方法单一,但均能得到一定程度控制。

3 河西走廊玉米种业形成时期病害结构(1978—2000年)

改革开放加快了农业现代化建设进程。从中央到地方把种子公司和种子基地恢复和建立起来,实行行政、技术、经营三位一体的管理体制,健全良种繁育推广体系,逐步实现品种布局区域化、种子生产专业化、种子加工机械化和种子质量标准化、实行以县为单位统一供种的“四化一供”政策,标志着农作物种子生产由传统农业向现代农业转化,标志着种子完全具有商品属性并进入市场[14]。该时期种子经营由种子公司负责。1995年国家实施种子工程,河西走廊玉米制种面积由1 300 hm2[16]发展至2000年的6 667 hm2[17];引进中单二号品种,并大面积推广种植。该时期玉米病害的特点如下。

3.1 玉米病害结构简单,个别病害危害重

1982年,《甘肃农作物病虫害》记载,玉米病害7种[15],1983年原张掖地区病虫害普查中,记载玉米病害主要有18种,其中真菌病害16种,病毒病害2种[18]。玉米丝黑穗病,1979年在张掖地区平均发病率达2.5%,损失玉米500万kg,1980年平均发病率5.0%,损失达1 000万kg;1981年开始推广中单二号等抗病品种及轮作倒茬、药剂拌种等药剂防治,发病率下降至4.0%,损失减少400万kg;1983年发病率已降至1.3%,高台县发病率降至0.2%。1983年之后在海拔1 500 m以上地区,因无早熟品种替代,栽培的仍然是感病品种,发病率仍然较高;玉米锈病,1983年推广种植户单一号单交亲本严重发生锈病,其中母本黄早四最重,1984年8月21日调查发病率达100%,病情指数30%~44%,严重达80%以上;父本莫17发病率90%,病情指数5%,发生面积86.7 hm2,损失约10万余元,是张掖地区种植玉米有史以来发生严重的年份。玉米矮花叶病,在1978—1979年,张掖大面积推广种植维尔156发病最重。一般田块发病率为 27.0%左右,严重的达70.0%以上,甚至造成叶片早枯死亡。玉米根腐病、玉米青枯病、玉米紫斑病、玉米大(小)斑病、玉米瘤黑粉、玉米叶枯病、玉米霜霉病等病害零星发生,为害轻,一般发病率在0.4%~4.0%之间,造成的损失不大[15]。

3.2 玉米病原组成单一,致病分化简单

据1983年研究调查,鉴定出8种优势种群,引起18种玉米病害,症状表现单一,多年无症状变异,判断病原菌无生理分化现象,病害发生较为稳定。为害叶部的病原优势种群为极细链格孢菌Alternariatenuissima、大斑病凸脐蠕孢Exserohilumturcicum、高梁柄锈菌Pucciniasorghi、甘蔗花叶病毒—玉米矮花叶B株系Sugarcane mosaic virus-maize drawf strain B,其中大斑病凸脐蠕孢仅是玉米专化型;为害茎、穗部的优势种群为禾谷镰孢霉Fusariumgraminearum,玉米黑粉菌Ustilagomaydis,丝孢堆黑粉菌Sporisoriumreilianum;为害根部的优势种群为串珠镰孢霉F.moniliforme;零星出现的病原菌主要是大孢指疫霉玉蜀黍变种Sclerophthoramacrosporavar.maydis、草酸青霉菌Penicilliumoxalicum。无细菌种群的出现。

3.3 重大病害随调运品种引入

1984年我国从南斯拉夫泽盟玉米研究所(玉米细菌性枯萎病疫区)引进单交种SC 704、自交系773、713品种,当年在临泽县蓼泉乡试种面积20 hm2,1984年8月10—30日,773发病率达100%,病情指数53.08%,SC 704发病率达7.0%,经农业部专家鉴定为玉米黑束病,病原为直枝顶孢霉菌(Acremoniumstrictum),当地植保部门进行了烧毁铲除,该品种后来没有进行推广应用[18]。

4 河西走廊玉米种业改革稳定时期病害趋势(2000年至今)

河西走廊凭借优势的地理位置和自然条件,经近18年发展,河西走廊制种玉米面积每年稳定在10万hm2,制种产量占全国用种量的60%以上,已成国家级玉米制种基地。制种玉米病害已发生巨大变化。

4.1 病害结构复杂

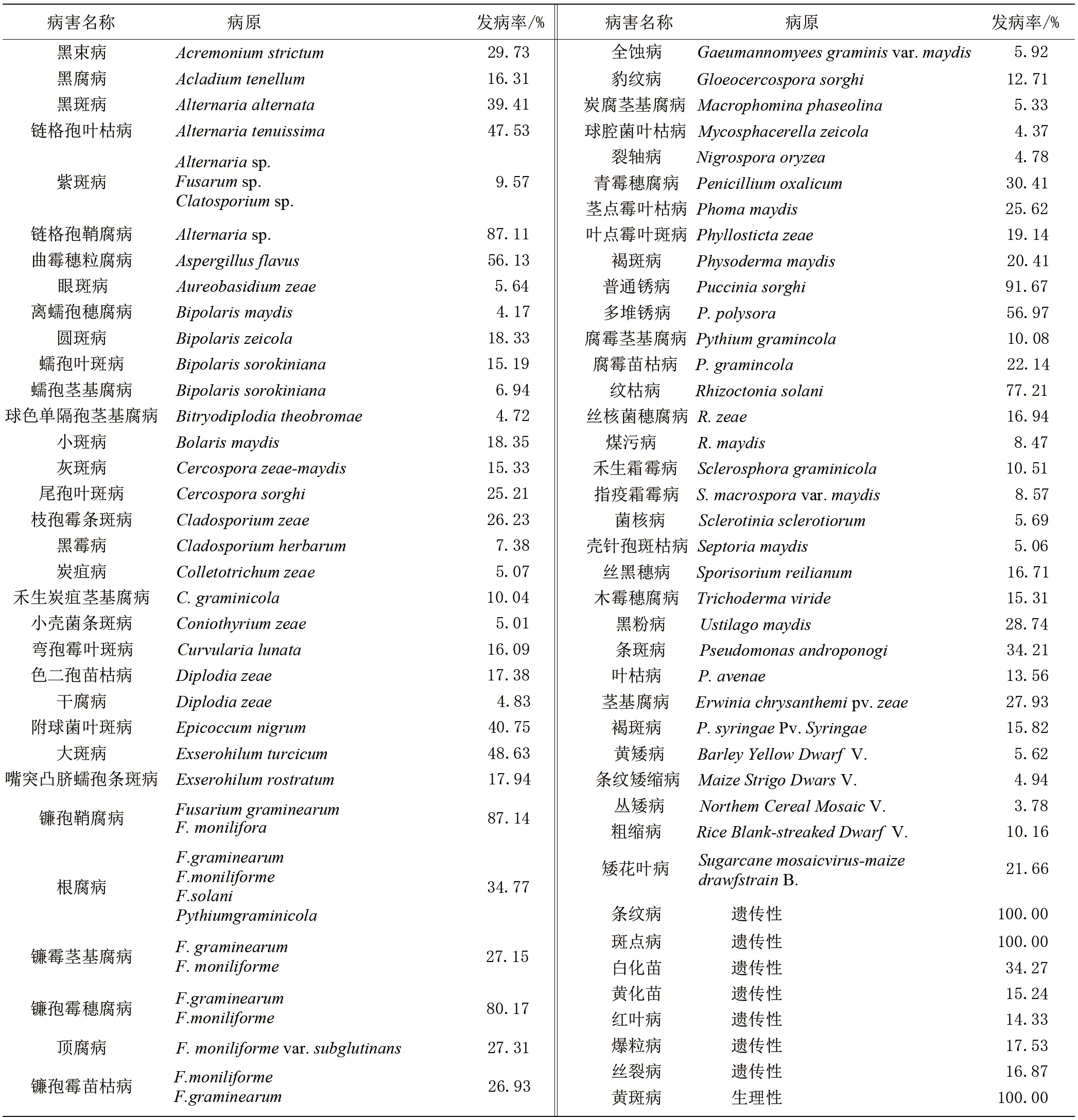

国内对玉米病害种类报道多集中于大田玉米,1995年白金铠等[19]报道,我国玉米病害72种,其中真菌性病害46种,细菌性病害7种,病毒性病害19种。但对制种玉米病害的种类、发生情况国内报道较少,特别是对全国最大玉米制种基地——河西走廊制种玉米病害尚未见系统性报道资料。2013—2014年河西学院对河西走廊玉米制种田病害进行了系统的调查和鉴定,发现制种玉米病害73种(表1),其中真菌性病害56种,细菌性病害4种,病毒病害5种,生理性病害8种[10]。从发生种类、数量比较,河西走廊玉米制种之前病害数量不及全国病害水平的25%,制种之后达到全国玉米病害水平。至目前制种玉米病害的数量是该地区制种前病害数量的4.06倍。说明玉米制种病害种类、分布范围、数量在不断增长,玉米病害的组成结构发生很大变化,给制种玉米生产带很大压力[10]。

4.2 病害为害严重

按王晓鸣等[20]分级标准分级记载计算为害程度。表1结果显示,制种玉米为害苗期的病害,在病部出现灰色、白色、粉红色、黑色霉状物等病征,造成母种腐烂、主根发黑或变褐色、胚根或根部腐烂等根部病状,幼苗下部叶片发黄、干枯,心叶腐烂干枯、扭曲畸形,严重幼苗干枯死亡,缺苗、断垄现象突出,主要由苗期根腐病、顶腐病、镰孢霉和色二孢苗枯病发病率分别达34.77%、27.31%、17.38%~26.93%。其中,顶腐病与色二孢苗枯病是制种玉米田新发病害,根腐病发病率变幅较制种前高出30.77%;为害叶部的病害,从苗期至成熟期均有发生,其中发病率在50%以上为害严重的病害有2种,普通锈病发病率达91.67%,多孢堆锈病56.97%,其中多孢堆锈病是制种田新发病害。发病率为20.0%~50.0%的为害中等病害居多,达8种,其中,尾孢叶斑病、枝孢霉条斑病、附球菌叶斑病、茎点霉叶斑病、细菌性条斑病在河西走廊制种田为新发病害。其余20种病害发生轻微,除大小斑病外,其他病害均为河西走廊新发病害;为害叶鞘、茎部严重的病害链格孢鞘腐病、镰孢鞘腐病、镰孢茎基腐病3种,发病率分别达到87.11%、87.14%、27.15%;为害穗部的严重病害有镰孢霉穗腐病、黑粉病,发病率分别达80.17%、28.74%;为害严重的病毒病害玉米矮花叶病1种;严重非侵染性病害玉米遗传性条纹病、遗传性斑点病、生理性黄斑病等3种,在制种田的发病率100%。在玉米制种生产上应注意监视病情变化。

4.3 病原种群变化大

据2013~2014调查,共鉴定出病原物58种(表1),其中病原真菌49种,细菌4种,病毒5种,病原物种群数量是制种前的7.25倍。从不同发病部位分离鉴定看,根茎基部致病菌种群复合侵染根部、根茎基部,由禾谷镰刀菌、串珠镰刀菌、茄病镰刀菌、链格孢菌、禾生腐霉菌等5种菌组成,并有新变种串珠镰孢霉胶孢变种形成,侵染部位逐渐上升,造成制种田顶腐病的发生;叶部致病菌种群庞大,已鉴定出的叶部真菌23种,细菌3种。其中优势种玉米柄锈菌制种前已存在,制种后发病率及病情指数均显著上升,多孢柄锈菌随种子南繁北种而扩展成河西走廊优势种群。除大斑病凸脐蠕孢、极细链格孢菌制种后仍然发生外,在制种后新发病菌为害中等的病菌为链格孢菌、高梁尾孢菌、玉蜀黍枝孢、黑附球菌、玉米茎点霉等5种,新发轻度发生为玉蜀黍出芽短梗霉、玉米生平脐蠕孢、根腐离蠕孢、玉蜀黍平脐蠕孢、玉蜀黍尾孢菌、玉米毛盘炭疽菌、禾生刺盘炭疽菌、玉米小壳菌、新月弯孢霉、嘴突凸脐蠕孢、高梁胶尾孢、玉米褐边叶斑菌、玉蜀黍叶点霉、玉米褐斑菌、玉米壳针孢、禾生指梗霉等16种,高梁假单胞菌为害中等,丁香假单胞杆菌丁香变种、燕麦假单胞菌为害轻度。为害穗部致病菌群以禾谷镰刀菌、串珠镰刀菌、丝孢堆黑粉菌、玉米黑粉菌、立枯丝核菌、果腐根霉、曲霉穗腐菌、离蠕孢穗腐菌、青霉穗腐菌为优势种群,引起的穗部病害发生严重,并造成种子带菌率上升,严重影响种子健康度,引发多种复合侵染的苗期病害,给种子生产企业带来诊断与防治的困难。

表1河西走廊制种玉米病害种类及发病情况

注:发病率为调查的平均发病率。

4.4 病原传播途径多

由于河西走廊玉米制种田连续多年作业,致使土壤中的病残体和菌源基数累积上升,氮肥的过量施用和大水漫灌使得土传或种传病害得以广泛传播,是造成玉米制种田病害严重发生的重要途径[4]。另一方面,河西走廊玉米制种田亲本组合来源复杂,大多数亲本均来源于海南岛南繁材料,部分来源于东北、黄准海、西南地区繁殖材料,导致南方、东北、黄准海、西南致病种群在河西走廊扩展、蔓延,是造成玉米制种田病害复杂的关键途径。三是部分亲本材料为高感品种,是造成河西玉米制种田病害发生严重的根源。因此,今后应加强制种区域的合理布局,种质资源的抗病性鉴定,植保检疫部门检验检疫工作,确保甘肃省乃至全国玉米的种子的生产安全。