阿英的女儿

2019-07-11黄朱清

黄朱清

阿英,中国现代著名剧作家。

夏衍曾经这样评价,抗战时期,剧本写得多的,一个是郭沫若,第二个就是钱杏邨。钱杏邨,是阿英的笔名。

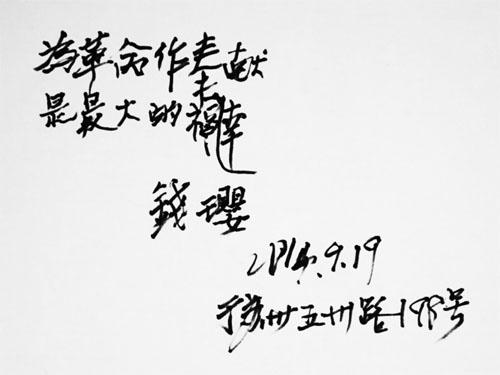

见到阿英的女儿钱璎,是在她的苏州居所。

钱璎说,我参加新四军,是跟着父亲从上海到苏北的。阿英,原名钱德富,安徽芜湖人,1926年加入中国共产党,1927年他和蒋光慈等在上海发起成立了我党领导下的第一个文学社团“太阳社”,编辑《太阳月刊》《新流月报》《时代文艺》等进步刊物。他著有诗歌、散文、小说、戏剧,其中戏剧成就最高。日军侵占上海,文艺界进步人士身处险境。中共地下党派人找到阿英,劝他设法离开上海,去大后方,或往苏北走,去抗日根据地。经过慎重考虑,阿英选择了举家往苏北走,到那里寻找新四军。

钱璎回忆,要离开上海,父亲最心疼他的书,他把珍贵的线装书寄存在好友那里,其他的书,连同家具、居所,委托给了一位行医人代管。别离上海,时值1941年冬天,钱璎跟着父亲坐船走的,航行了一昼夜,在长江边的张黄港靠了岸。张黄港在苏中地区的如皋境内,出港口即长江。民夫推着独轮车装载他们的行李,寒风中,一直走到邻镇西来。西来镇隶属靖江,他们在一家小旅馆住下,房间里点着油灯,火苗微弱。酣睡之时,突然被敲门声惊醒,有交通员来报信,日伪军第二天要下乡扫荡,很有可能经过西来镇,因此必须赶紧离开这里。于是,他们迅速转移到新四军一师一旅机关驻地,时任旅长兼政委叶飞高兴地说:“阿英,欢迎你们!”就这样,阿英夫妇带着4个孩子,被叶飞挽留在一旅战地服务团。

钱璎排行老大,分在服务团戏剧组。干文艺,首先是战士。她穿上灰军装,早上集中在老乡的打麦场出操、跑步。宿营的时候,常常借老百姓堂屋,铺上高粱杆、麦秸、或稻草,十来个人,头靠头,挤在一起睡通铺。那个时候,日伪军据点多,据点离驻地远的20公里,近的只有几里路。为对付敌人的扫荡袭击,服务团几乎天天要换住的地方,夜里行军。钱璎说,从上海来到抗日根据地,一开始很不适应,可我们是热血青年,想到救国救民,再艰苦咬咬牙也能忍受,革命意志在战争环境里变得坚强起來。服务团是一支文艺轻骑兵,为抗战服务,为部队和群众演出,鼓舞斗志,激励根据地军民团结抗战。演出,都是临时搭台,向群众借来桌子、木板等,搭起简易舞台,服装、道具也去老百姓家里借,自己化妆。

阿英是名人,他的到来,战地服务团声誉高了。阿英热情给演员们上课,讲中国戏剧运动史,讲演员如何表演,还亲自指导排戏。服务团原来只能演演小戏、活报剧,来了阿英这个大腕,就能演《雷雨》等大戏了,轰动了部队和抗日根据地。不久,根据陈毅的指示,阿英调到了新四军军部,在开展革命文艺活动的同时,参与了宣传、统战工作。女儿钱璎沐浴抗日烽火变得独立和成熟。她与凡一相识、相恋。凡一比钱璎早一年来到新四军,他曾在华中鲁艺美术系学习,在盐阜抗日根据地,深入田间地头,了解农民的审美情趣和习惯。春节要到了,老百姓有贴门神的习俗。多少年来,人们信仰的门神是唐初名将秦琼、尉迟恭。凡一等新四军美术工作者把抗战元素融入传统民间文化,设计出了新四军战士为神灵的新门神,构图简单,立意鲜明,受到新四军部队和人民群众的喜爱。凡一当过记者、会写剧本,抗战文艺为媒,钱璎和凡一成为了一生的伴侣。在日伪军对盐阜根据地发动大扫荡时,凡一等人组成淮戏研究小组,开始系统搜集淮剧曲调,研究和创新淮剧艺术,先后编演了几十出现代淮戏,赋予抗战思想,取得了改造淮戏艺术的新成果。

钱璎和凡一,婚后很快有了孩子。说起孩子,钱璎回忆是苦涩的。她说,刚生下来的时候,因为敌人大扫荡,部队要向阜宁开进,不能带在身边,孩子只有4个月大,就寄养在了老百姓家里。没有奶吃,患上了胃肠炎,拉肚子拉得很厉害,又因为敌人的封锁,当时药品十分紧缺,第一个孩子夭折了。更让钱璎痛心的,是弟弟的牺牲。弟弟钱毅,是父亲最喜欢的,阿英重点培养他,十三四岁就会写本子了,在上海的时候,曾在话剧舞台上扮演童年高尔基。到了苏北抗日根据地,他勇于在烽火硝烟中体验生活,挖掘素材。一次,钱毅在淮安的石塘给钱璎写信,告诉姐姐这里的材料多极了,脑子里好像要溢出来似的。钱毅跟父亲来到新四军一旅,和钱璎一起分在战地服务团戏剧组,5个月后,他跟随父亲去了新四军军部。1942年12月调到三师鲁艺工作团做戏剧工作。次年日军春季大扫荡,他随三师部队在阜东县的大海边打游击,教战士唱歌、排戏。1944年7月,钱毅调往《盐阜大众报》做编辑。解放战争中,他深入前线采访,被敌人抓捕,英勇就义,时年23岁。消息传来,陈毅见到阿英说,钱毅死得很可惜,你要好好搜集他的遗文,编个集子纪念他。阿英在日记里写道:消息是证实了,毅儿是牺牲了,真是万把钢刀直刺胸膛,其痛苦,人间任何文学、语言都不足形容,我忍不住流泪饮泣。毅儿,死得英勇,你应该这样做……

钱璎受父亲的影响,就读中学时就参加学校业余戏剧活动。来到新四军部队,她唱歌、演戏,还写了淮剧《隐藏不了》《自家人》《保翻身》等戏。苏州解放,她和丈夫凡一参与接管苏州,并从此在姑苏城里定居。她先后担任苏州市文化局党委书记、市委宣传部副部长、苏州工艺美术公司党委副书记等职。离休后,被国家文化部聘任为振兴昆曲指导委员会秘书长。在缺少经费的情况下,钱璎组织老艺术家发挥余热,做社会各界工作,手把手传帮带,复排苏剧《花魁记》,获得盛赞。中国戏剧家协会原副主席刘厚生感慨地说,苏州真是了不起,昆剧的、评弹的、苏剧的、滑稽戏的,一套一套,几十年不停步,现在很少有地方这样认真地做这些基础工作了。

摄像机镜头前,钱璎坦露心迹:“我忘不掉抗日斗争。国家到了最危险的时刻是什么滋味,是刻骨铭心的。理想信念,我从来没有改变,也没有动摇过。加入中国共产党,我从来没有后悔过,亲人走了,弟弟牺牲了。革命就是这样,总要牺牲好多人的生命。”

钱璎感谢父亲,家庭的熏陶,父亲的领跑,使她义无反顾走上了革命道路。

记者感言 在钱璎受访的言谈中,我总察觉出她的内心深处,依然最惦记着弟弟钱毅,她写过一篇纪念钱毅的文章,题目叫《血写的生命火花》。姐弟两人离开上海,跟随父亲阿英和母亲戴淑贞奔赴苏北参加了新四军,同在一个战地服务团、同一个戏剧组,亲情加上革命友情,互相鼓励、互相支持,为抗日文艺工作奉献青春和热血。动力是什么,是炽热的爱国情怀,在国家面临危亡之际,他们挺身加入革命洪流。历史深刻表明,爱国主义自古以来就流淌在中华民族血脉之中,去不掉,打不破,灭不了,是中国人民和中华民族维护民族独立和民族尊严的强大精神动力。革命又免不了有牺牲,牺牲亲人,牺牲个人利益。钱毅牺牲后,父亲阿英悲痛欲绝,爱子钱毅的遗物,一直保留在他的身边,每年清明节这一天,阿英会把钱毅的衣物拿出来,放在太阳下晒一晒。1977年,阿英离世这一年,病榻上的他还是思念比他早走30年的儿子钱毅。牺牲亲人,阿英和钱璎是痛苦的,可他们又替钱毅为了人民的解放事业宁死不屈的革命气节感到自豪和荣光。20世纪50年代末,毛泽东同志曾写下《七律·到韶山》,作品里有这样脍炙人口的两句诗:“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”。我们无数先烈抛头颅、洒热血,换来了革命的胜利和新中国的诞生。今年“两会”期间,习近平总书记告诫说,共和国是红色的,不能淡化这个颜色,无数的先烈鲜血染红了我们的旗帜,我们不建设好他们所盼望向往、为之奋斗、为之牺牲的共和国,是绝对不行的。不久前,总书记赴江西于都县瞻仰中央红军长征出发纪念碑,察看中央红军长征出发地旧址原于都县城东门渡口,参观中央红军长征出发纪念馆。他语重心长地指出,今年是新中国成立70周年,我们一定要牢记红色政权是从哪里来的、新中国是怎么建立起来的。我们采访钱璎,通过她又了解了她的父亲阿英和她的弟弟钱毅,共和国的一个家庭,每个成员都怀揣着革命理想和初心,并为之奋斗和甘愿作出牺牲,他们是值得我们敬仰的人。