“Y“型和“U”型通风采空区数值模拟分析

2019-07-11马文斌

马文斌

(西山煤电集团 杜儿坪矿,山西 太原 030022)

采用“U”型通风方式经常会造成工作面或上隅角瓦斯超限,随着切顶成巷无煤柱开采技术的不断发展成熟,“Y”型通风系统也得到了发展。相对“U”型通风,“Y”型通风方式下采空区漏风发生变化,造成采空区流场改变,而且增大采空区漏风量,使采空区内氧浓度更高,影响范围也更大,增加了采空区自然发火的危险性。因此,对两种通风方式下的采空区自燃三带的研究为采空区遗煤自然发火提供了基础,也为矿井的高效生产提供了指导[1].

1 采空区物理模型的建立

1.1 工作面概况

某矿62711工作面开采2#煤,为不易自燃煤层。走向长1 642 m,倾向长210 m,平均采高1.9 m,采用无煤柱开采技术,通风系统采用“Y”型通风方式,即皮带巷进风1 002 m3/min(1.43 m/s),轨道巷进风420 m3/min(0.60 m/s),沿空留巷回风,针对62711工作面的实际情况,对62711物理模型设置参数,见表1.

1.2 模拟参数及条件

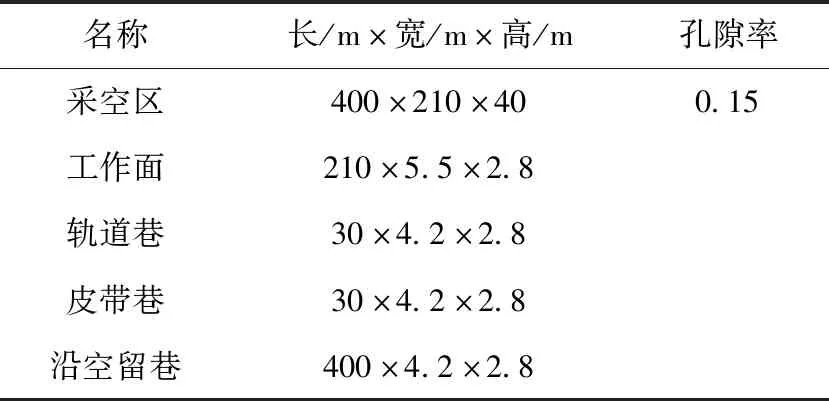

采用FLUENT数值模拟软件对62711工作面采空区的实际情况进行数值模拟,同时假设该工作面为“U”型通风方式(即皮带巷进风,轨道巷回风),也对其进行了数值模拟。两种通风方式下的进风量相同。为了方便分析数据,将采空区各边界分别命名为Γ1~Γ4,并在模型内z=0 m截面上设置若干监测点,其中Rx1~Rx3监测点组沿采空区走向等距排列,Ry0~Ry3监测点组沿采空区倾向等距排列,具体布置见图1.

表1 工作面物理模型表

图1 采空区监测点布置图

1.3 物理模型的建立

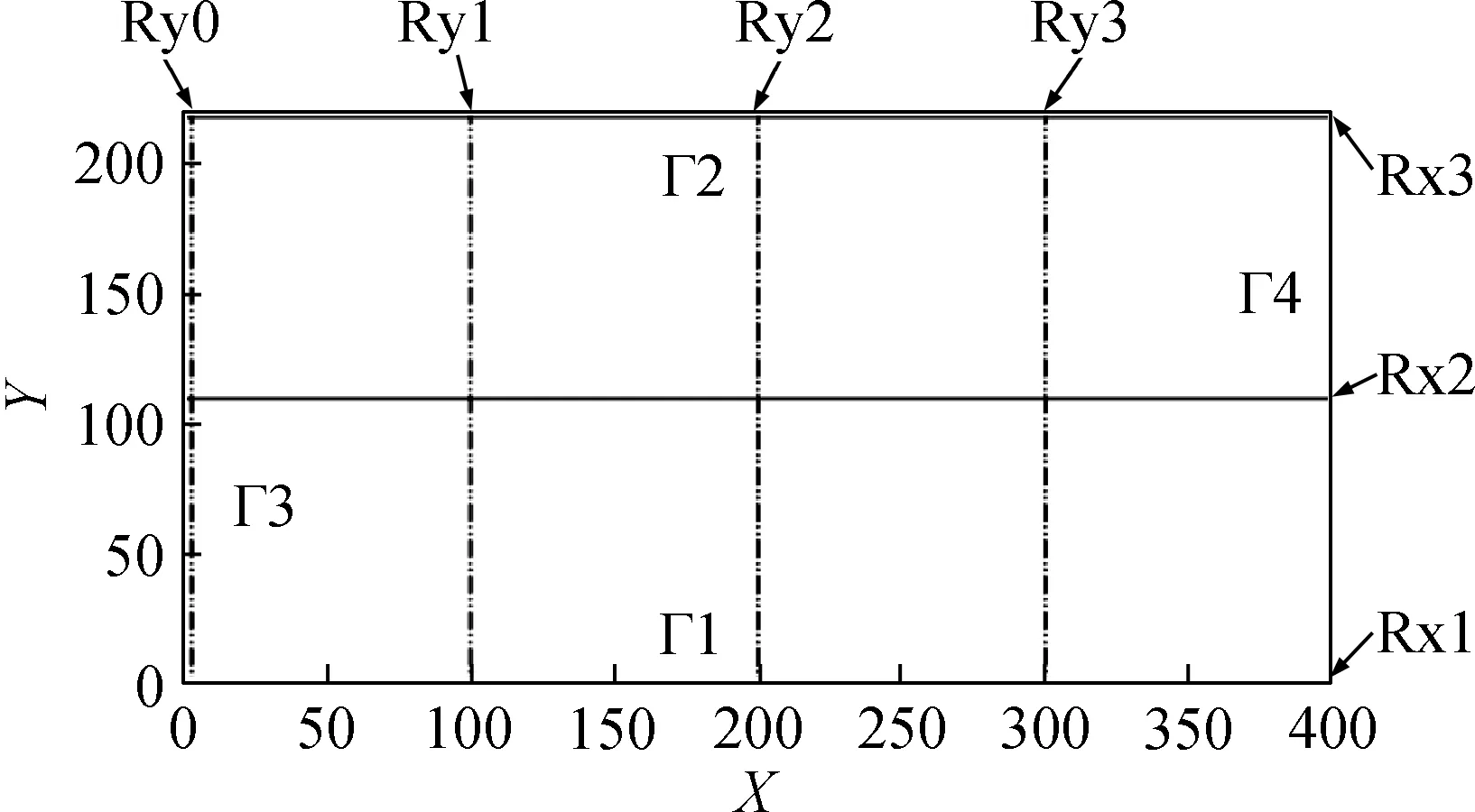

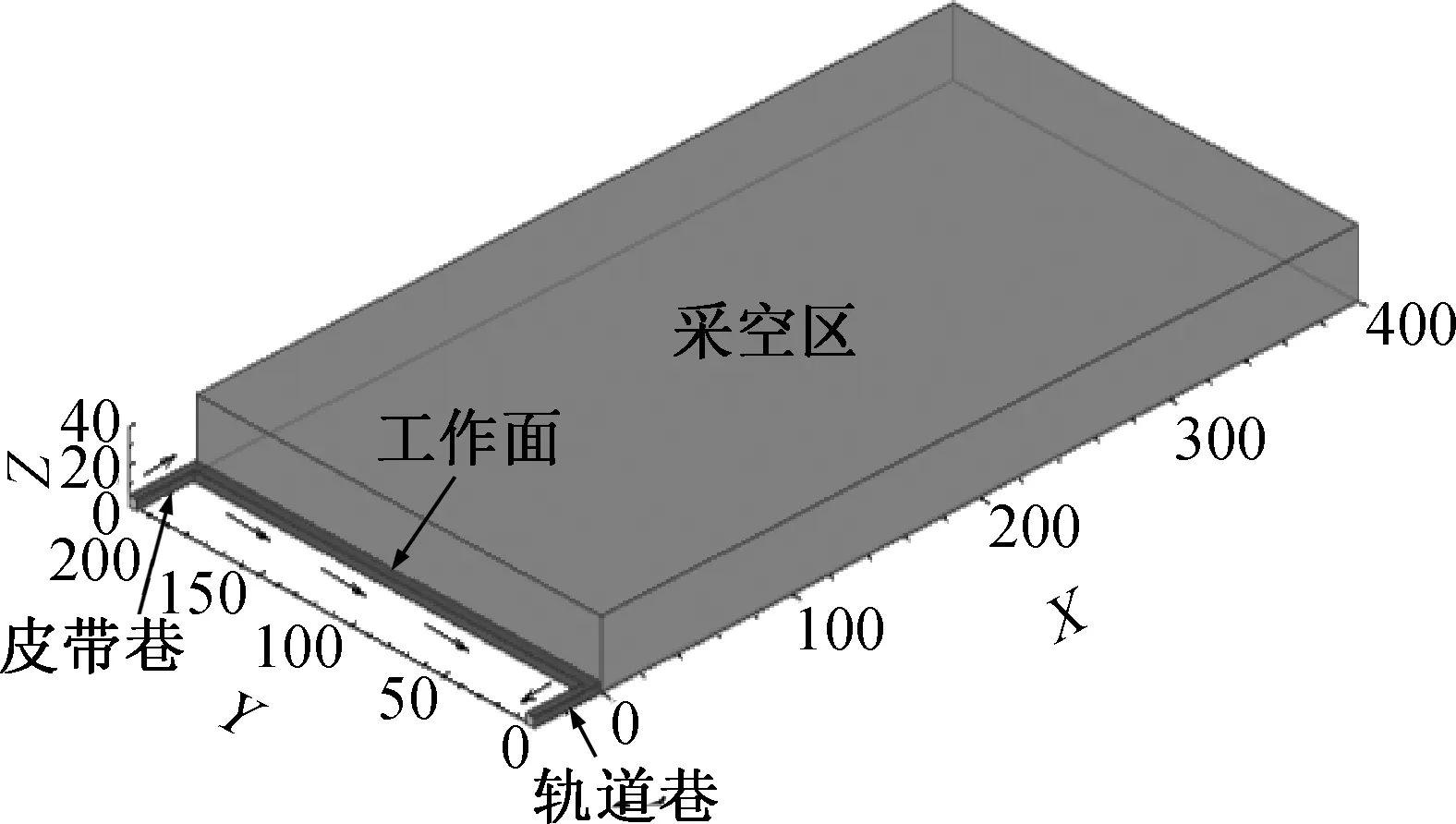

结合62711工作面实际情况以及采空区顶板冒落的特点,构建物理模型,见图2,图3.

图2 “Y”型通风物理模型图

图3 “U”型通风物理模型图

2 采空区气体氧浓度分布特征分析

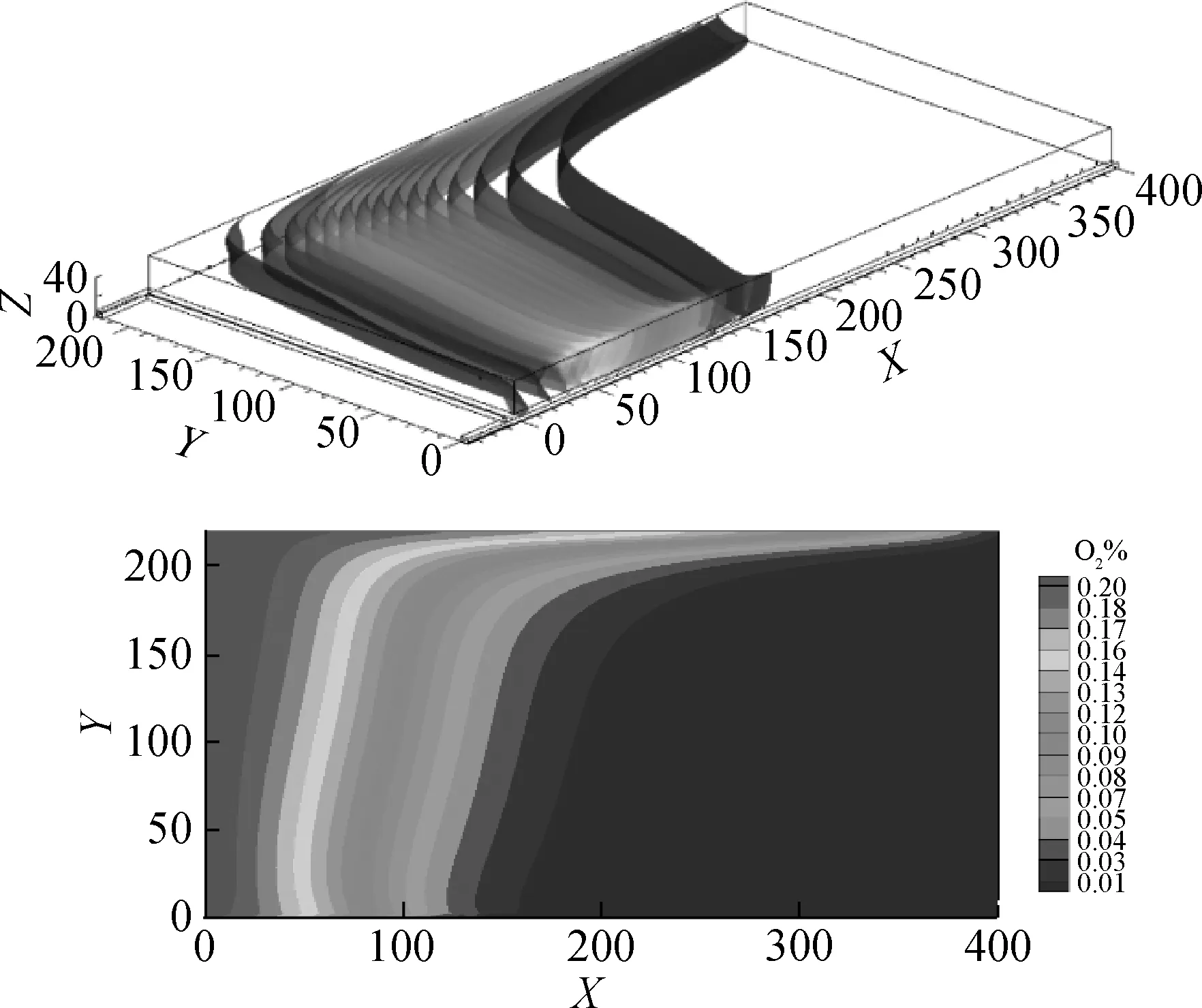

两种通风方式下采空区氧气浓度分布情况对比见图4,图5. 由图4,5可以看出,“Y”型通风方式下采空区氧气浓度较高,尤其在Γ3侧工作面后0~50 m,且沿倾向覆盖了整个工作面长度,对比而言,“U”型通风则只从工作面中部覆盖到进风隅角(80~220 m),且在进风隅角附近形成氧气浓度较高的三角区域。“Y”型通风方式下采空区氧气浓度分布特征为沿走向在Γ1侧分布窄而在Γ2侧分布宽,在Γ2侧最远能延伸至250 m,这是因为皮带巷和轨道巷进风量的不均衡导致的,皮带巷作为工作面主要进风巷,风量大,向采空区的漏风多,漏风速率较大,氧气分布广。漏风主要集中在工作面后方0~50 m,漏风沿倾向漏入沿空留巷,因此在沿空留巷侧(Γ1侧)新风带入采空区的大部分氧气集中在该范围内。

图4 “U”型通风采空区氧气体积分数分布图

图5 “Y”型通风采空区氧气体积分数分布图

3 采空区自燃“三带”分布特征

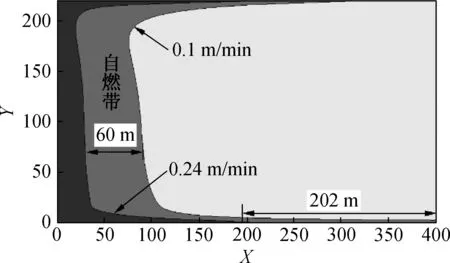

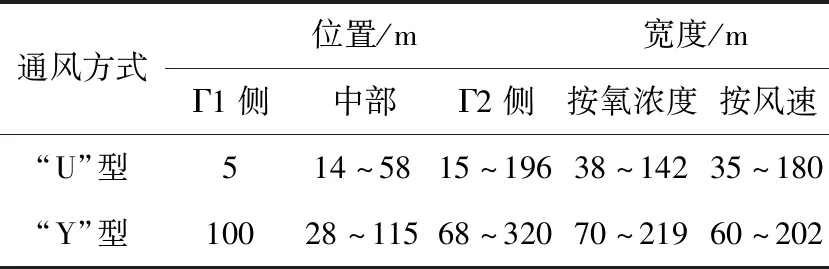

两种通风方式按氧浓度划分出的自燃“三带”结果见图6,图7. 从图6,7可以看出,“U”型通风采空区自燃带在Γ2侧分布最广,最大宽度为142 m,其范围沿工作面向Γ1侧逐渐缩小。“Y”型通风采空区自燃带范围远大于“U”型,但离工作面较远,在Γ2侧最广,从138~357 m,宽度为219 m,在Γ1侧宽度最窄为70 m,范围为30~100 m. 相比较而言,“Y”型通风自燃带分布广,宽度大,最大宽度比“U”型宽77 m.

图6 “U”型通风下氧浓度分布图

图7 “Y”型通风下氧浓度分布图

两种通风方式按风速划分出的自燃三带结果见图8,图9. 两种通风方式下采空区自燃带形状都是两头宽中间窄,“Y”型通风自燃带宽度大于“U”型,其与工作面距离分布不均匀,在Γ1侧最近。“Y”型通风自燃带在Γ1和Γ2两侧最宽,为202 m,比“U”型通风自燃带最大宽度的180 m宽22 m,在采空区中部最窄,为60 m,比“U”通风宽25 m. 可见,在风速条件下划分的自燃带范围差距较小。

图8 “U”型通风下风速云图

图9 “Y”型通风下风速云图

按复合标准划分出的自燃危险区域结果见图10,图11. 从图10,11可以看出,按复合标准划分出的自燃危险区域范围比其他两种方法都大,这是氧浓度和风速划分指标取交集的结果,该划分方法更能反映出采空区自燃危险性,为防火工作面提供更加有力的参考依据。“U”型通风方式下,采空区自燃危险区域主要集中在进风隅角附近的采空区,而“Y”型通风则分布较广,自燃带在皮带巷侧深入采空区深部。

图10 “U”型通风下复合判据划分图

图11 “Y”型通风下复合判据划分图

采空区自燃带位置及宽度对比见表2. 从表2分析可知,“Y”型通风下采空区自燃危险区域在Γ2侧分布为68~320 m,而在Γ1侧100 m位置处宽度降至0 m,这是由沿空留巷附近风速较大引起的。对比“U”型通风,“Y”型通风自燃危险区域最大宽度增大171 m,与工作面距离平均增加40 m,因此,切顶留巷技术给采空区防灭火工作面带来了压力,必须采取相应的采空区防灭火措施对采空区煤自燃灾害进行预防。

表2 采空区自燃带位置及宽度对比表

4 结 论

分别对“U”型和“Y”型通风系统下的采空区漏风、自燃三带进行数值模拟分析,结果表明:在相同的进风情况下,Y型通风方式比U型通风方式下的自燃带最大宽度增大了171 m,与工作面的距离平均增加40 m,因此必须减少“Y”型通风系统下的采空区漏风,降低遗煤自燃的条件,保证工作面的安全生产。