红外线联合气压治疗在跟骨骨折切开复位内固定术患者围术期的应用效果研究

2019-07-11熊斌周云詹俊锋黄晶晶李凯王永召荆珏华吴建贤

熊斌,周云*,詹俊锋,黄晶晶,李凯,王永召,荆珏华,吴建贤

跟骨骨折是临床上常见的一类骨折,多见于青壮年[1]。跟骨骨折手术多在骨折后1~2周进行,如何缩短手术准备时间,让患者及早手术,避免术后出现切口红肿、渗出较多甚至皮缘坏死、感染等并发症,是临床上骨科医生面临的难题[2]。除了术中有效保护软组织及皮肤、术后积极换药以外,早期进行有效的干预,对缩短住院日、预防术后并发症具有重要意义[3]。本研究对跟骨骨折后行切开复位内固定术的患者在围术期应用红外线联合气压治疗,探讨其对跟骨周围皮肤褶皱试验阳性所需时间、术后切口恢复、术后肿胀、踝周径差值、疼痛以及平均住院日和住院费用情况的影响,以期为临床应用提供指导。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:(1)跟骨骨折符合第8版《外科学》[4]诊断标准;(2)闭合性跟骨骨折,且伤后至入院不超过24 h;(3)自愿接受治疗且住院期间依从性较好。排除标准:(1)全身多发伤、病理性骨折、陈旧性骨折、重要脏器功能不全及有严重感染、结核者;(2)双侧跟骨骨折者;(3)对光、热过敏者;(4)患侧膝以下有皮肤破溃者;(5)有糖尿病、皮肤病等疾病影响切口恢复者。

1.2 一般资料 选取2016年1月—2017年1月安徽医科大学第二附属医院骨科收治的40例(40足)跟骨骨折后行切开复位内固定术患者,其中男35例,女5例;年龄19~54岁,平均年龄(38.2±7.8)岁;均为单侧跟骨闭合性骨折;SandersⅠ型8例,SandersⅡ型28例,SandersⅢ型4例;骨折原因:高处坠落伤32例,交通事故8例。采用随机数字法将患者分为对照组和观察组,各20例,其中对照组男17例,女3例;平均年龄(38.0±7.5)岁;左足10例,右足10例。观察组男18例,女2例;平均年龄(38.4±8.3)岁;左足11例,右足9例。两组患者性别、年龄、骨折侧别比较,差异均无统计学意义(χ2=0.229,P=0.633;t=0.173,P=0.864;χ2=0.100,P=0.752)。本研究获得本院伦理委员会审批,患者均知情同意。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 (1)药物治疗:入院第1天开始予以甘露醇等常规药物治疗,术前均不使用镇痛药物,术后24 h内使用经静脉患者自控镇痛(PCIA):芬太尼(国药集团工业有限公司)0.6 mg+氢溴酸高乌甲素(北京双鹤药业股份有限公司)12 mg+氟哌啶(北京双鹭药业股份有限公司)5 mg+0.9%氯化钠溶液至总量100 ml,2 ml/h泵入。(2)康复治疗:入院第1天开始指导取仰卧位患肢垫高,略高于心脏水平;入院第1天(伤后24 h内)予以冰敷,10 min/次,2次/d。指导取仰卧位患肢主动直腿抬高、屈髋屈膝及五趾屈伸功能训练,20次/组,3组/d,直至出院;术后第3天开始指导主动踝泵练习,20次/组,3组/d。

1.3.2 观察组 在对照组治疗的基础上,入院第2天(受伤超过48 h后)开始红外线联合气压治疗,手术当天暂停治疗,于术后第2天继续,至术后第5天。红外线治疗仪采用飞利浦公司生产的InfraCare治疗仪,额定功率650 W,患肢足踝裸露,距离红外线治疗仪发射面50 cm,15 min/次,1次/d。气压治疗采用美国泰科SCD Express压力系统,腿部充气压力带压力:45 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),足背部充气压力带压力:130 mm Hg,2 h/次,1次/d。

两组患者均在患足周围皮肤褶皱试验转阳性后行跟骨切开复位内固定术,采用外侧入路,均由同一高年资医师主刀。术后换药均由经过规范化培训的医师操作:术后3 d内每天换药,3 d后隔日换药1次,切口渗出液较多时及时换药处理。

1.4 观察指标

1.4.1 跟骨周围皮肤褶皱试验转阳性所需时间 记录两组患者从入院第1天至患肢跟骨周围肿胀消退、皮肤出现褶皱所需的时间。

1.4.2 术后切口恢复情况 术后第5天评估两组患者手术切口恢复情况。治愈:切口无红、肿、渗出,完全愈合;显效:切口红、肿、少量渗出,切口明显缩小;无效:切口红、肿、渗出较多,切口未缩小。

1.4.3 术后肿胀 术后第5天评估术后肿胀程度。肿胀程度评价标准[5]:Ⅰ度:较正常皮肤肿胀,但皮纹尚存在;Ⅱ度:肿胀较明显,皮纹消失,但无水泡;Ⅲ度:肿胀很明显,皮肤硬紧,出现水泡,但无骨筋膜室综合征。

1.4.4 踝周径差值 分别测量两组患者入院时、入院第5天、术后第5天踝周径差值。具体方法为:用软皮尺,绕内踝尖、外踝尖、跟骨结节一周,测量周径。用同样的方法测量患侧和健侧踝周径值,以患侧踝周径值减去健侧踝周径值所得差值为踝周径差值。

1.4.5 疼痛 分别于入院时、入院第5天、术后第5天采用视觉模拟评分(VAS)对两组患者疼痛情况进行评估、记录。具体方法为:在纸上画1条10 cm长的横线,横线的一端为0,表示无痛;另一端为10,表示剧痛;中间部分表示不同程度的疼痛;分值越高,疼痛越剧烈。

1.4.6 平均住院日及住院费用 记录两组患者平均住院日及住院费用。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0软件进行统计学分析,计量资料以(±s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料的分析采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者跟骨周围皮肤褶皱试验转阳性所需时间比较观察组跟骨周围皮肤褶皱试验转阳性所需时间为(6.4±0.7)d,短于对照组的(8.2±1.2)d,差异有统计学意义(t=-5.794,P<0.001)。

2.2 两组患者术后切口恢复情况比较 观察组治愈14例(70%),显效5例(25%),无效1例(5%);对照组治愈7例(35%),显效10例(50%),无效3例(15%)。观察组治愈率高于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.912,P=0.027)。

2.3 两组患者术后肿胀情况比较 观察组发生Ⅰ度肿胀17例(85%),Ⅱ度肿胀3例(15%);对照组发生Ⅰ度肿胀10例(50%),Ⅱ度肿胀10例(50%)。观察组Ⅱ度肿胀发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=5.584,P=0.018)。

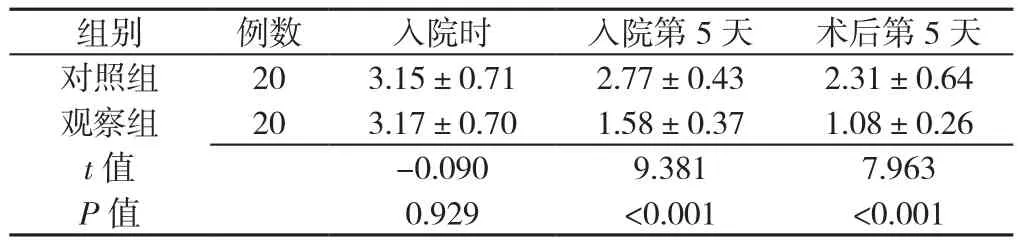

2.4 两组患者踝周径差值比较 入院时两组踝周径差值比较,差异无统计学意义(P>0.05);入院第5天、术后第5天,观察组踝周径差值均小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。

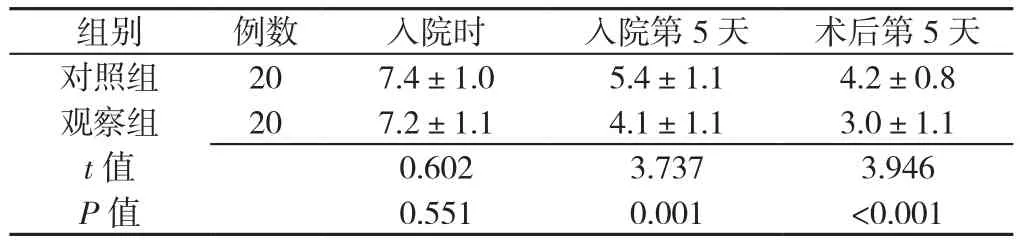

2.5 两组患者VAS比较 入院时,两组患者VAS比较,差异无统计学意义(P>0.05);入院第5天、术后第5天,观察组VAS均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

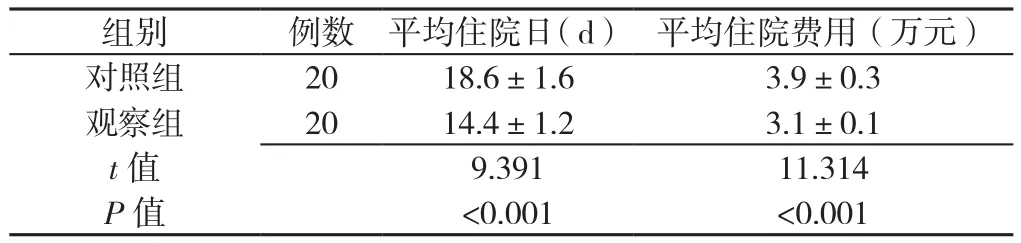

2.6 两组患者平均住院日与平均住院费用比较 观察组平均住院日和平均住院费用均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。

3 讨论

跟骨骨折约占全身骨折的2%[6],多由高处坠落时足跟部着地瞬间发生[7],以青壮年患者居多。目前,临床上多采用切开复位内固定术治疗跟骨骨折。足跟部由于内侧有跖管的存在,跟骨骨折手术时在切口的选择上,不能考虑内侧切口,只能选择外侧手术入路[8]。但是术后存在切口愈合不良、皮缘坏死、感染等风险[9]。

无论是开放性还是闭合性跟骨骨折,由于骨折瞬间的暴力传导,均会对跟骨周围软组织造成不同程度的损伤,骨折早期容易出现足跟部、足背部的肿胀,严重者出现张力性水泡,从而延误手术时机,影响切口愈合,增加术后感染的风险[10-11]。一旦出现切口愈合不良,不仅会延长患者住院时间,增加住院费用,而且影响术后的及时康复。虽然在手术时机的选择上有主张伤后8 h内手术,也有认为7~14 d为宜,但均要求避开肿胀高峰期[12]。马敬寿等[13]研究显示虽然手术时机的选择对最终的疗效并无影响,但选择避开肿胀高峰期能减少并发症的发生。本研究中,两组患者手术均在入院超过5 d后进行,最早为入院后第6天,最迟为入院后第11天。

红外线有很好的穿透作用,能促使组织内血管扩张,血流加快,加速循环,增强组织代谢能力。人体组织吸收的红外线能产生热效应,能使局部皮温升高,降低交感神经的兴奋性,增加微循环的灌注量,改善切口周围组织的供血、供氧状态,促进局部渗出物吸收,增强细胞再生能力,促进伤口愈合[14]。笔者在一组跟骨骨折术后病例早期应用红外线治疗,发现可以清除局部淤血,促进损伤部位血液循环和上皮生长,改善踝关节功能[15]。本研究观察组患者行气压治疗时,足背部充气压力带与腿部充气压力带为两个独立的压力带,足跟部暴露在外,避免了传统下肢一体气压套袋加压时对骨折部位的挤压所带来的骨折部位移位的风险。本研究中,治疗气囊随着压力的不断增加对患肢足背及小腿进行向心性挤压,充气带的规律收缩能增加淋巴循环和静脉回流,使血液从远心端流向近心端,加压时将淤积的淋巴液推回血液循环中,加速患肢静脉血流速度,促进肿胀消退,同时,由于血流速度的增快,增加了血液中氧和其他营养物质的供给,使得网状内皮细胞的吞噬功能增强,促进了渗出液的吸收,加速病理产物的代谢,减少炎性因子对周围感受器的刺激,使疼痛减轻[16]。本研究中观察组在入院第2天即开始红外线联合气压治疗,观察组跟骨周围皮肤褶皱试验阳性所需时间和术前、术后踝周径差值以及术后Ⅱ度肿胀发生率均少于同期对照组,表明红外线联合气压治疗不仅能促进术后肿胀的消散,在术前缓解肿胀方面也有积极的作用。

AL-MUDHAFFAR等[17]报道跟骨骨折切开复位内固定术后并发症的发生率为18.1%。LIM等[18]研究报道跟骨骨折切开复位内固定术后出现皮缘坏死的概率为0.4%~32.8%。跟骨外侧壁血管较少,周围软组织薄弱,暴力造成不同程度的损伤,加上术后软组织水肿,即使是标准化的切口也极易出现术后切口恢复不良[19]。本研究中,观察组采用红外线联合气压治疗,术后切口治愈率高于对照组,显示红外线联合气压治疗能促进损伤部位的血液循环,提高跟骨骨折切开复位内固定术后切口的愈合率。

表1 两组患者踝周径差值比较(±s,cm)Table 1 Comparison of ankle circumference difference between the two groups

表1 两组患者踝周径差值比较(±s,cm)Table 1 Comparison of ankle circumference difference between the two groups

组别 例数 入院时 入院第5天 术后第5天对照组 20 3.15±0.71 2.77±0.43 2.31±0.64观察组 20 3.17±0.70 1.58±0.37 1.08±0.26 t值 -0.090 9.381 7.963 P值 0.929 <0.001 <0.001

表2 两组患者VAS比较(±s,分)Table 2 Comparison of VAS between the two groups

表2 两组患者VAS比较(±s,分)Table 2 Comparison of VAS between the two groups

组别 例数 入院时 入院第5天 术后第5天对照组 20 7.4±1.0 5.4±1.1 4.2±0.8观察组 20 7.2±1.1 4.1±1.1 3.0±1.1 t值 0.602 3.737 3.946 P值 0.551 0.001 <0.001

表3 两组患者平均住院日及平均住院费用比较(±s)Table 3 Comparison of average duration of stay and medical costs between the two groups

表3 两组患者平均住院日及平均住院费用比较(±s)Table 3 Comparison of average duration of stay and medical costs between the two groups

组别 例数 平均住院日(d)平均住院费用(万元)对照组 20 18.6±1.6 3.9±0.3观察组 20 14.4±1.2 3.1±0.1 t值 9.391 11.314 P 值 <0.001 <0.001

杨玉群[20]研究表明红外线有很好的穿透作用,其热效应能使交感神经兴奋性降低,促进局部炎性因子的代谢,从而起到解痉、止痛的作用。李小六等[21]报道循环气压治疗能减少炎性因子对周围感受器的刺激,减轻疼痛。在缓解疼痛方面,本研究观察组术前和术后VAS均低于对照组,亦证明了红外线联合气压治疗能有效缓解患者术前和术后的疼痛,有利于患者身心健康的恢复。

本研究表明,红外线联合气压治疗在跟骨骨折切开复位内固定术患者围术期的应用,能促进术前肿胀的消散,减少跟骨周围皮肤褶皱试验阳性所需时间,帮助术后患肢消肿,缓解围术期骨折部位的疼痛,降低平均住院日和住院费用。本研究的不足之处是未对入选病例进行长期随访,缺少术后中远期足部功能的评估。

作者贡献:熊斌进行文章的构思与设计,撰写论文;周云进行研究的实施与可行性分析,论文的修订;熊斌、詹俊锋进行数据收集;熊斌、黄晶晶进行数据整理;熊斌、李凯进行统计学处理;熊斌、王永召进行结果的分析与解释;荆珏华负责文章的质量控制及审校;吴建贤对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。