在路上,在坝上

——摄影家于俊海小记

2019-07-10于磊

◇于磊

我的父亲于俊海1967年初中毕业,从学校分配到承德日报社印刷厂,当了一名印刷工人。后来他又在北京商标印刷厂学了两年的照相制版工艺,这为他后来从事摄影工作打下了很好的基础。

1975年7月5日,是父亲最难过的日子。一场大病降临,全身关节肿痛,不能走路,瘫痪在床上。医生诊断为类风湿性关节炎。这种病被医学上称为不死的癌症。在他绝望之时,一个姑娘(后来成为我母亲)来到了他身边,背着他到上海的一家医院治疗。在当时困难的情况下,两人都没有放弃。一年后父亲终于站起来了,第二次开始学习走路。为了走更远的路,父亲花了80元钱买了一台海鸥4B型照相机。当时父亲也并没有把摄影当作追求。后来父亲调到报社工会工作,在报社摄影部有个雷锋的战友——季增先生,他拍摄了大量雷锋生前的照片。他对父亲的影响很大,也成为父亲在摄影艺术上的启蒙老师。在他的影响下,父亲把当初只为走路的想法,上升到追求摄影艺术上,从而一发不可收。

人们常说机会是给有准备的人。上世纪80年代初,承德地区还没有多少人搞摄影,但是宣传部、群艺馆每年都搞摄影展。父亲每次都参加,帮助布置展厅等,这样认识了当时任承德地区群众艺术馆馆长的李英杰先生,向他学习摄影艺术。1984年,李英杰到河北省摄影家协会任主席,在他走马上任之时,把父亲叫到家里,问他愿不愿意到群艺馆摄影组工作,父亲当然很高兴。他很快就被调到承德地区群众艺术馆,第二年父亲参加了第十四届全国影展,作品《眷恋》榜上有名。这是他第一次获奖。打那以后父亲的摄影职业生涯一直走到今天,摄影使他行走在广袤的大地上,不但治好了他的病,更给了他坚强,也给了他艺术上的莫大收获。

父亲认为,摄影家首先应是本土摄影家。俗话说得好:一方水土养一方人。我们生活在自己的故乡,熟知当地的人文地理,承德有着深厚的历史文化,避暑山庄及周围寺庙是世界文化遗产,坝上风光独一无二,这些都为摄影创作提供了很好的题材。而且,对于摄影人来说,打什么牌很重要。他认为,主打地方牌是摄影家的立足之本,同时这也是对生养我们的这片土地的热爱与奉献。父亲的一组反映坝上的作品《八月情歌》获第十五届全国影展个人艺术风格铜牌奖,就说明摄影人应在本土地域上生根发芽、厚积薄发。

同时,父亲又认为,摄影家不应受题材所限制。他自己就是一个不断否定自己的人——随时代变化,不断出新求变。他认为,变则活、不变则死。同时,他善于给自己做规划,要求自己五年一变。他的作品,从《黑白魅力》到《色彩魅力》,是传统摄影艺术与现代抽象艺术的撞击。在创作意识上对事物重新认识,手法上的运用是一次大转换。目前《色彩魅力2》正在创作中。而从《风雨桥》到《坝上》的回归,又是一种人与自然和谐的再现。

说到“坝上”,摄影人都知道。然而四十年前却很少有人知道。1976年父亲为报社拍摄报社历史足迹时,从坝上穿过百里无人区,一片荒凉。但坝上是有历史的,“木兰围场”是清王朝的皇家狩猎场,是一个好地方。所以几十年来他一直在用照相机追随着、捕捉着它那自然的、原生态的美景。这里还有着一片人工大森林。半个世纪前,来自18个省的大学生在这里栽下第一棵树,今天这里已经是绿色的海洋。用影像记录他们的故事,让这种精神传承下去,是摄影家义不容辞的责任。

当初,父亲去坝上,坐公交车从承德市区出发要走上一天。到了坝上就没有路,也没有车,没有旅社。住的是乡政府的土炕。一天走上十八里路,还不能走太远。如天黑找不着路就回不来了。一次,父亲和文化站的小伙子在雪地里走了一天,实在走不动了,来了一辆马车,帮他们拉上器材,把他们拉到村里。到村口时已经半夜了,一个小孩子拿着手电问父亲是不是照相的,父亲说是。小孩说来吧,村长已经安排好了。冰冷的寒夜,父亲和同伴却感到了一股股温暖流向心间。

如今坝上成了摄影的一个品牌。四十年来父亲还在拍坝上,就是不拍照也要到这里走一走、看一看,看看这里的绿水、青山、蓝天。父亲认为,一个人一生做成一件事足矣。四十年坝上的坚守,不放弃,他用十年时间关注一棵树。当十年后这棵树死去时,他又拍了这棵死去的树,命题为《生命》。父亲的摄影,永远在路上、在坝上。

有人说父亲是拍摄“坝上第一人”,每当听到这种赞誉,父亲总是说:第一我不敢当,如今坝上的路好了,吃住都方便,坝上的人也富了,这是一大批摄影人推动的结果,并非我一个人的功劳,我只是拍摄坝上较早的人吧。

父亲从事摄影艺术这么多年,总结了许多经验、观点。诚如他所言:一棵树、一个人、一个镜头中的影像,百年后就是一段历史;摄影家有他自己的故事,也用他的镜头讲述着别人的故事;摄影不是撞大运,偶然是有的,但偶然也来之于必然;而追求摄影艺术的过程,则甜得让人流口水,苦得让人流眼泪,辣得让人闭不上嘴。

酸甜苦辣40年,父亲永远在路上,在坝上。

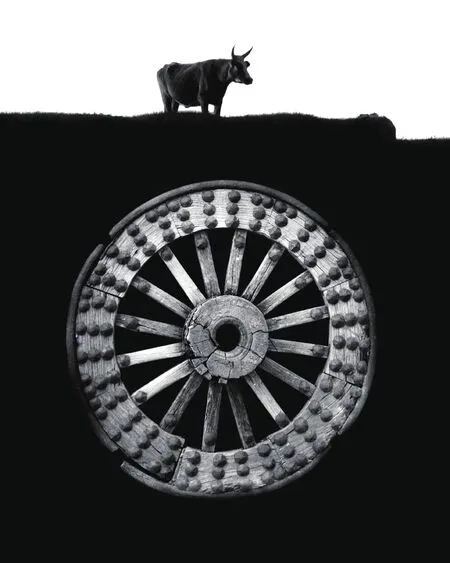

牛与车

黄河人的潇洒

乡音乡情

秋菊