高校思想政治理论课话语满意度现状及对策思考

——基于湖南省多所高校的实证研究

2019-07-09刘建成刘柏炎

刘建成 刘柏炎

(益阳医学高等专科学校 湖南益阳 413000)

高校思想政治理论课(以下简称“思政课”)是对大学生进行思想政治教育的主渠道, 在高校思想政治教育中发挥了重要作用。思政课话语是落实思政教育实效性的重要媒介,直接制约着大学生对思政课的政治认同、理论认同、情感认同。优化思政课话语体系是高校思政课课程建设的重要内涵,大学生对思政课话语满意度不仅反映了思政课的教学质量,而且体现了思政课的教学实效性。课题组以湖南省多所大学学生为对象,开展高校思政课话语满意度现状调查,并就此提出对策建议。

一、调研的基本情况

课题组对调研进行了科学的规划和精心的设计,通过问卷调查和个别访谈方式进行,调研基本情况如下:

(一)问卷情况

本次问卷设计了多选题和单选题,对思政课整体满意度、思政课教学期望值、思政课教学话语满意度、教材话语满意度、话语效果等方面开展调研。为增强调研结果的准确性和科学性,利用EXCEL数据软件,采取按比例统计和赋分值统计相结合的方式对数据分析处理。对单选题运用唯一选项,采取计算百分比方式进行统计;对多选题,运用5个选项(非常满意、期望5分,比较满意、期望4分,一般满意、期望3分,不满意、期望2分,很不满意、期望1分)进行赋分统计,分值越高,学生的期望和满意程度越高;反之亦然。课题组向5所高校的1000名学生发出问卷1000份,最后收回有效问卷978份,回收率达到97.8%。

(二)调查情况

1.调查目的

本调查从“教材话语、教学话语、教学效果、教学功能、教学价值、教学方法”等多个维度展开,全面了解思政课教学现状,掌握湖南省大学生对高校思政课话语满意度和对思政课的期望值。从现状与期望值的差距入手,分析原因,探究对策,为科学构建话语体系提供有益参考。

2.调查对象

本次调查的对象为湖南大学、湖南师范大学、湖南城市学院、益阳医专、湖南工艺美术职院五所高校的大一、大二学部分生,共1000人。

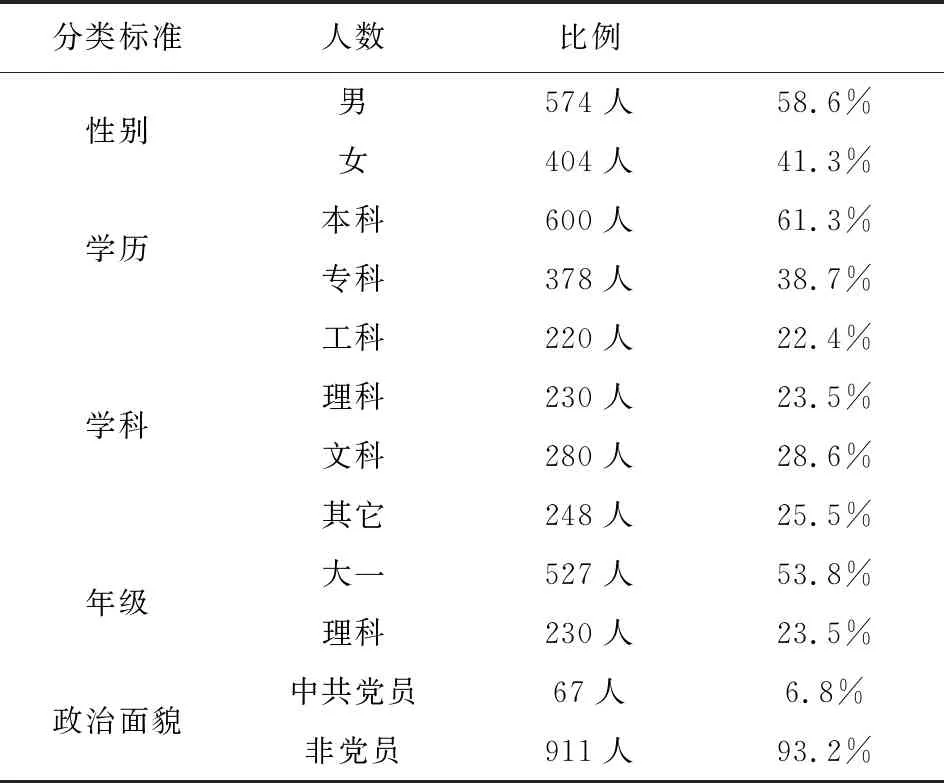

表一 调查对象的基本情况

表一数据显示,调查对象性别比例:男生574人,占总人数的58.6%,女生404人占总人数的41.3%;男女性别基本趋向平衡,有利于调查结果的科学性。调查对象学历比例:本科学生600人,占61.3%,专科学生378人,占38.7%,本科学生所占比例较大,是因为本科院校开设的思政课有四门,而专科院校开设的思政课只有两门,这样尽量使调查结果具有科学性。调查对象学科比例:工科占22.4%,理科占23.5%,文科占28.6%,其它专业占25.5%,学科涵盖不同种类,分布范围广泛,调查结果具有较强的说服力。被调查对象主要为大一和大二学生,是基于大部分院校是在大一和大二开设思政课。为确保调查的结果更加全面和客观。调查对象的政治面貌比例:中共党员占6.8%,非党员占93.2%。

3.调查过程

首先,查阅资料,整理思政课教学相关研究资料,归纳思政课话语构建相关成果,为科学设计调查问卷做好准备。其次,设计问卷,在整理资料的基础上,结合教学实际情况,科学设计调查问卷。然后,开展调查,将1000份纸质调查问卷发放给五所高校,对随机选取的学生开展问卷调查和访谈。最后,数据统计。将收回的978份有效问卷,利用Excel office 数据软件进行统计,然后对统计数据进行分析,得出结论。

二、高校思政课话语满意度现状概述

通过开展“高校思政课话语满意度”问卷调查得出结论:首先,大学生对思政课满意度整体状况较好;其次,大学生对思政课期望值很高;再次,思政课话语体系构建亟需优化。具体情况如下:

(一)大学生对思政课满意度和期望值

1.大学生对思政课满意度

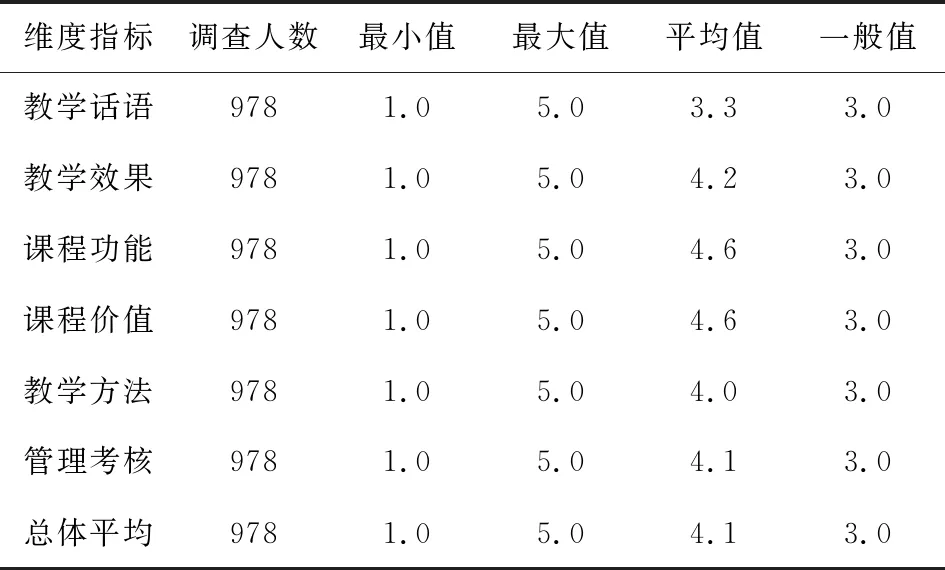

表二 大学生对思政课整体满意度

从表二数据可知,湖南省大学生对思政课满意度的总体平均值达到4.1,已经超过“较满意”栏的分值(4分)。大学生对“课程功能”和“课程价值”满意度的分值最高,表明湖南省大学生非常认可思政课,对思政课的满意度很高。表二其它数据:“教学效果”4.2分,“教学方法”4.0分,“管理考核”4.1分,这些项目满意度的分值都超过了“一般”分值3分。这些数据表明湖南省高校思政课教学效果得到了学生的肯定,思政课教学工作总体状况较好。比较而言,在六个维度中只有对“教学话语”的满意度度最低,说明加强高校思政课话语体系构建是一项紧迫任务。

2.大学生对思政课的期望值

虽然思政课教学整体状况较好,如果将满意度和期望值作比较,大学生对思政课的期望值远比满意度高。这既表明高校思政课备受大学生肯定,又说明高校思政课教学提升空间还很大。大学生对思政课教学的期望值如下:

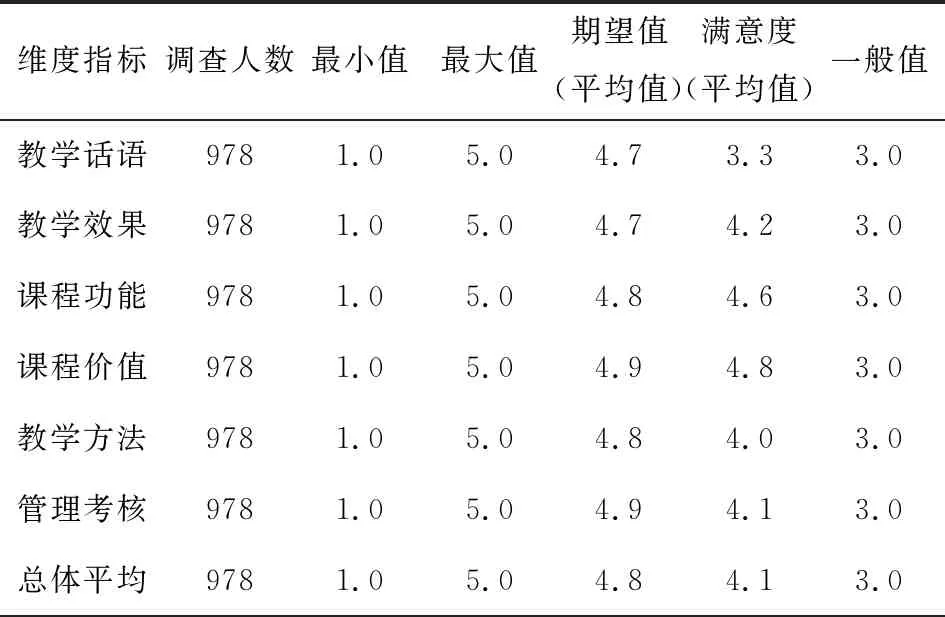

表三 大学生对思政课教学的期望值

表三数据显示,大学生对思政课的“教学话语”、“教学效果”、“课程功能”、“课程价值”、“教学方法”、“管理考核”等的平均期望值达到4.8分,表明大学生对思政课持非常期望的心态。同时“教学话语”这一项的期期望值和满意度的差距最大,再次表明高校加强思政课话语体系构建已是势在必行。

(二)大学生对思政课话语满意度现状

“话语是人类重要的交际手段,是人类思想传播的重要媒介。是对人类社会的实践活动及其历史发展过程的记录与反映”[1]。思政课话语是传播马克思主义理论及其中国化成果的重要媒介,反映了中华民族几千年奋斗历程,蕴涵了社会主义核心价值观、特定的思维方式、特色的文化内涵,是教学话语、教材话语、学术话语、话语效果的总和。

1.大学生对思政课教学话语满意度

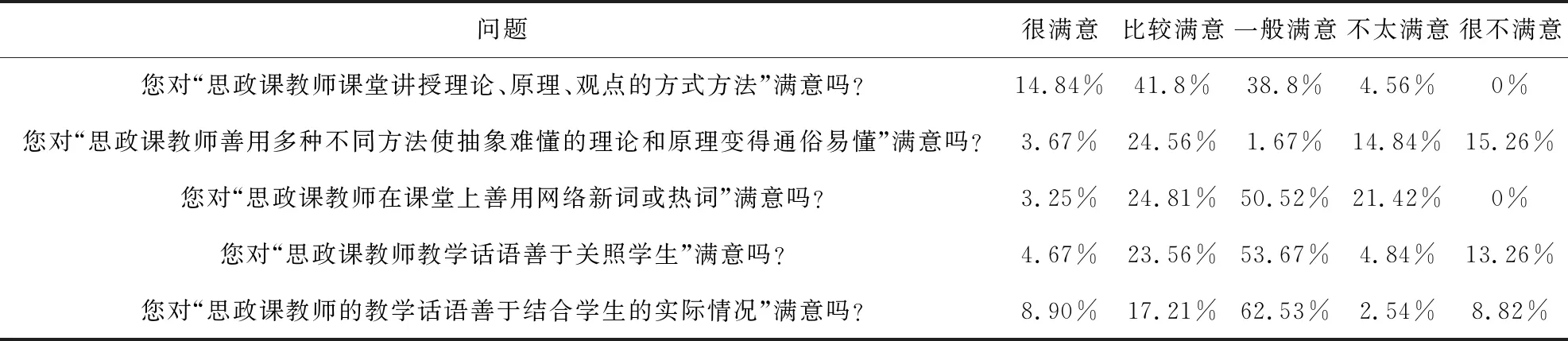

课题组就该项设计了多个问题,目的就是通过学生对这些问题的回答掌握大学生对思政课教学话语满意度现状。数据见表四:

表四 大学生对思政课教学话语满意度

表四数据对于“教学话语满意度”相关问题的回答,大部分学生的选择倾向于“比较满意”和“一般满意”;选择“很满意”的学生不多,还有个别选项是“很不满意”。思政课理论深邃、内容丰富,具有较强的政策性和逻辑性,该课程难免让学生产生枯燥和疲劳感。如果教学话语乏味滞后,不求创新,教学效果就可想而知,思政教师的地位也将大受影响。由此可知,构建科学有效的教学话语是刻不容缓。

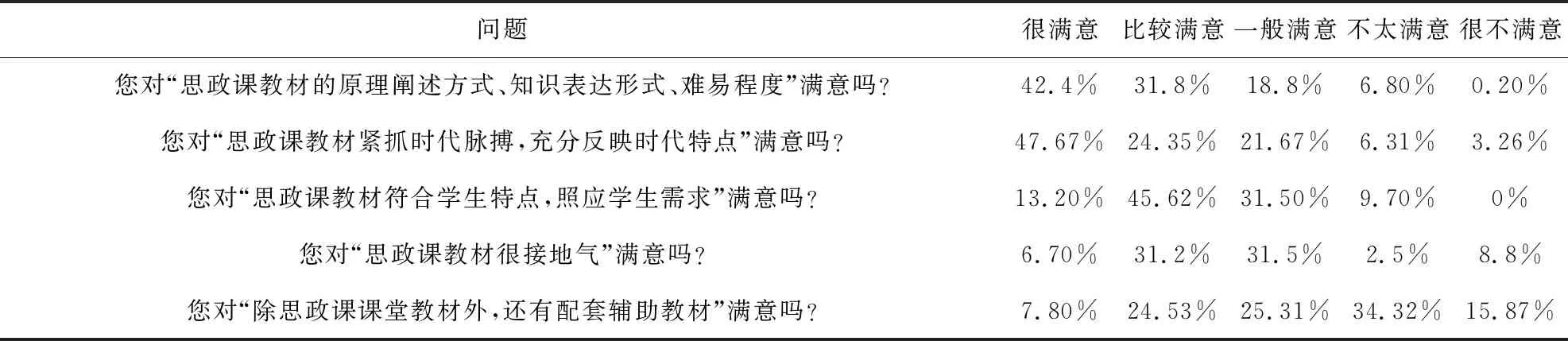

2.大学生对思政课教材话语满意度

课题组就思政课教材设计了相关问题,旨在通过学生反馈教材信息了解学生对教材的满意度。表五 学生对思政课教材话语满意度表五数据可知,大学生对前三项问题的回答都集中于“很满意”和“表较满意”,绝大多数大学生对思政课教材很满意。同时,数据也不同程度地反映出思政课教材在某些方面需要完善。比如,教材表述需要更接地气、辅助教材可以更加完善等。思政课教材具有较强的科学性、理论性、政策性,如何将教材体系转变为教学体系、将教学体系转变为知识体系这是思政课话语体系构建的题中之义。

表五 学生对思政课教材话语满意度

3.大学生对思政课话语效果满意度

为了切实了解高校思政课教学的实效性,设计了“思政课话语效果满意度”问题,该部分以思政课教学对大学生产生的“三种认同”进行设问。既为增强研究的精准性提供了依据,又为提高教学实效性提供了保障。数据见表六:

表六 大学生对思政课话语效果的满意度

表六数据显示,湖南省高校的思政课教学产生了较强的实效性,大学生形成了强烈的“理论认同”、“政治认同”、“情感认同”。但是相比而言,“情感认同”值只是略高于一般值,说明思政课对学生的情感影响力还不够,如何增强思政课的情感魅力,实现以情感人是高校思政课话语体系构建的必然要求。

三、提升高校思政课话语满意度的对策思考

调研表明,我省高校思政课教学效果好、实效性强、认可度高,主阵地和主渠道作用得以充分发挥。但是,新时代大学生对思政课充满了新期待,提出了新要求。习近平总书记强调:“提高国际文化软实力就需努力提高国际话语权。”[2]同理,要提高思政课教学效力也需要努力提高思政课的话语权,需要构建科学有效的话语体系。

(一)深刻钻研教材,构建科学的教学话语

教材是课程的基础,是教学的先导,钻研教材是优化教学质量的关键。构建科学的教学话语要梳理理论脉络,优化知识结构,变教材体系为教学体系,变教学体系为话语体系,变话语体系为知识体系。切忌在教学中一味“照本宣科”,刻板“忠于教材”。否则,不仅是对思政课教学的亵渎,而且是对学生的贬损。

1.梳理知识脉络,优化教学设计

教材内容虽固定不变,但内容呈现方式可丰富多彩,教师要深挖教材,梳理知识脉络,优化教学设计。一要梳理内容,厘清脉络。全面清晰地将理论知识阐述于学生,增强大学生对理论学习的勇气和底气。二要突出主流,主导意识形态。全面解析党的理论路线方针政策,使其内化为大学生的行动指南和价值追求。三要紧扣时代,捕捉社会热点。在教学中大量引用时事素材,丰富教学内容,提升思政课的吸引力,增添思政课的趣味性。四要增添区域特色,提升课程魅力。中国疆域广阔,人口众多,不同区域有不同的历史文化和风土人情,在教学中积极传承不同区域文化基因,大大提升大学生的民族自豪感和民族自信心。

2.丰富教学手段,转变教学话语。

思政课教学内容丰富、知识体系庞大,大学生面对深邃的理论难免会产生枯燥和厌倦感,所以,丰富教学手段,转变教学话语已成为必然。一要变公式化呈现为个性化表达。思政课教材理论体系完整,表现形式固定,犹如公式。教师不要拘泥于教材的呈现形式,要因宜适变、创新教学手段,灵活多变地传递教学信息,满足学生个性化发展的需求,使理论知识入耳入脑入心。二要变灌输式说教为阐述式讲理。灌输式说教和阐述式讲理有着质的区别,灌输说教的受众是被动的,阐述讲理的受众不是被动的。在教学中如果变灌输为阐述,变说教为讲理,朴实的语言也能有效诠释深刻的理论,大学生必对思政课拍手称快。三要变独角式表达为师生互动。教师要改变“以我自居”的传统心理,变“独唱”为“合唱”,变自说自话为双边活动,确保师生话语平等,实现课堂微生态环境的动态平衡,让学生找到真正自我,从“要我学”变成“我要学”。

(二)照应学生需求,建设合理的人本话语

马克思指出:“理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本,但人的根本就是人本身”。[3]思政课要抓住学生就得从学生的本身出发,其基本要求就是要讲人本话语,学生本身就是特定社会背景下现实的人。所以,思政课的人本话语就要紧贴现实,满足学生的需求。

1.关注社会,讲时代话语。

每个人都生活在特定的时代,都被时代烙上深深的印记,教师活在新时代就应在教学中融入新时代。要把握时代特征,给教学注入时代元素,增强教学话语的吸引力,实现师生“视域共享”境界。一要以时代的睿智阐述科学理论。理论源于实践,实践孕育着理论。教师要以饱富时代特色语言解读社会实践,在挖掘社会问题中科学解析马克思主义理论,给马克思主义理论注入鲜活的时代血液使其青春永驻。二要以时代的眼光审视客观世界。客观世界日新月异,决不能以老眼光看新问题,要用马克思主义最新理论成果分析社会发展的客观规律,解读社会发展过程中的重大理论和现实问题,引导学生形成正确的分析和解决问题的思路和方法,勇做时代的弄潮儿。

2.贴近学生,讲感情话语

习近平提出:“思想政治工作从根本上说是做人的工作,必须围绕学生、关照学生、服务学生”。[4]因此,关照和服务学生就必须尊重学生,贴近学生的需求。思政课堂绝不是教师自导自演的“独角戏”,而是师生同在思想激荡的“大舞台”。

一要创设适宜的语境,营造温馨的环境。教师要多讲朴实话,以真诚博取学生信任;常讲关切话,以真情拉近师生距离;善讲感情话,以真情引发学生共鸣。二要摆正心态,形成正确的教学态势。教师要尊重学生在“舞台”中的主角地位,“俯下身与学生平等交流,沉下心与学生坦诚对话”[5],完全破除“一言堂”的独裁话语,实现从话语主导往话语引导的华丽转身。既尊重学生的话语需求,又维护学生的话语权利,高效实现教师“务实教”和大学生“有效学”的协调统一,增强思政课的感召力和亲和力。

(三)扎根科学研究,构建有效的学术话语

习近平指出:“我国是哲学社会科学大国,但目前在学术命题、学术思想、学术观点、学术标准、学术话语上的能力和水平同我国综合国力和国际地位还不太相称。”[6](P338)“发挥我国哲学社会科学作用,要注意加强话语体系建设”。[6](P338)我国进入新时代,面临前所未有的新形势和新挑战,高校思政课关系到培养什么样的人、怎么培养人、为谁培养人的根本问题。必须加强科学研究,构建有效的学术话语。

1.教学话语要凸显学理性

思政课肩负宣传和弘扬马克思主义理论的神圣使命,承载培育和践行社会主义核心价值观的政治任务,对于增强大学生的“四种自信”具有重要意义。教师要把马克思主义贯穿于教学的始终,突出马克思主义在思政课中的主导地位,使马克思主义成为教学的主流话语。教师要把创新马克思主义理论升华为科研的使命,使科研成为思政教育学科发展的引领,使思政教育学科发展成为话语创新的驱动。教师通过科研讲理论,通过理论讲精神,通过精神讲价值,通过价值讲认同,不断增强思政课话语的学理性。

2.教学话语要彰显学术性

习近平强调:“落后就要挨打,贫穷就要挨饿,失语就要挨骂。”[6](P338)我国在国际上的话语格局现处于西强我弱,有理说不出的局面。高校思政课要突破话语被动的局面,就必须加强话语创新力度,推进思政课学术话语能力建设,更加鲜明展现中国理论和中国思想。一要采用融通中外的概念、范畴、表述,把教学和科研结合起来,把实践和理论结合起来,把教师讲和学生讲结合起来,增强教学话语的学术性。二要提高讲好故事的能力,着重讲好中国故事、共产党故事、中国特色社会主义故事,中国人民故事。通过不断创新思政课话语体系构建,加快推进大学生对马克思主义的理论认识向实践飞跃,增强思政课的向心力和吸引力。