城市规模扩张的经济环境与水生态文明协调度

2019-07-08郑炜

郑炜

摘要:基于广东省2008—2015年水生态文明与经济环境综合容量发展现状,构建城市规模扩张的水生态文明与经济环境容量层次分析方法(AHP)综合评价体系,并利用水生态文明-经济环境综合容量协调度模型探讨城市规模扩张过程中水生态文明与经济环境综合容量的水平及二者的协调关系。结果表明,广东省水生态文明水平总体上呈现逐年上升的趋势;水处理率和水利用率的增长是广东省水生态文明建设的主要形式;而水拥有量和水使用量对于水生态文明建设影响相对较小。经济环境综合容量的变化波动性较弱,但总体上呈上升状态;主要受产值环境和人口环境的影响、产值环境和人口环境的子系统综合评价值的提高会促进经济环境综合容量的提升。经济环境与水生态文明系统的协调度先上升后下降,呈倒“U”形变化,总体上两者的协调程度不高,水生态文明与经济环境综合容量系统的矛盾日益突出。

关键词:水生态文明;经济环境;协调度;城市规模;广东省

中图分类号: F062.2 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2019)10-0330-06

“十二五”以来,广东省城市规模不断扩张,城市化进程迈向了新台阶。在扩张过程中水生态文明与经济环境的关系越来越受到社会的广泛关注。国外学者对城市化规模扩张中的水生态文明和经济环境进行了深入的研究和探讨,包括城市规模扩张与水生态文明及承载力的影响、城市规模扩张与经济环境容量的互动关系等。国内学者从不同角度对城市规模扩张中水生态文明与经济环境问题进行研究,如水生态文明、经济环境与人口规模相互作用、城市规模扩张中的水生态文明和承载力的研究、水生态文明和经济环境容量综合评价体系等。随着广东省城市化的加速,人口规模达到了前所未有的程度,对水生态文明、经济环境的容量和综合承载力提出了更高的要求。在参考现有研究成果的基础上,着重考虑广东省水生态文明和经济环境的现状与其社会经济发展的均衡性,对水生态文明与经济环境的系统协调整体发展水平进行综合评价,以期为广东省城市规模扩张中经济环境与水生态文明的可持续发展提供理论借鉴和参考。

1 文献综述

1.1 国外研究综述

关于城市规模扩张与水生态文明、经济环境的关系,国外学者进行了大量研究。Bettencourt等运用量化说明创新周期是城市扩张、经济增长的因素[1];Amal等通过生态网络方法对快速城市扩张下城市生态文明建设进行研究[2];Imam等以特定区域的地理和社会经济为背景,利用成本效益和环境友好的相互适应来减少或减轻气候变化对水资源的影响[3];Fitzgerald等运用最小二乘法(OLS)和稳健回归技术对138个国家的数据进行分析,发现生态不平等交换理论的假设具有一定的支撑作用,特别突出经济贸易对水资源的影响[4];Linda等运用edpsir框架确定缅甸人水系统关键指标,并提出政策、经济与需水的关联研究[5];Roobavannan等介绍了澳大利亚Murrumbidgee河流域水文化与经济环境的关系,并试图解释如何利用保护环境来分配农业用水,從而促进地方经济效率[6];Kaishev等认为环境管理因素是国家经济发展的重要部分,通过环境因素指标评价生态经济现代化[7];Kennedy为了更好地了解中国经济变化下的绿色转型和生态文明建设的潜在因素,通过循环经济发展战略及中国近10年的行动计划,提出中国绿色产业转型的对策[8];Banzhaf等将生态恢复与衡量特定生态改善的经济方法结合起来评估阿巴拉契亚南部生态系统的生态效益与经济价值[9];Owusu-Sekyere等认为全球水生态文明形势严重影响到经济的可持续发展,提出水生态足迹评价应考虑到输出产品和经济水生产力的增值情况[10];Lenzen等通过协调度分析水生态文明与国际贸易之间的关系[11-12]。

1.2 国内研究综述

国内学者在城市发展和水生态文明与经济环境关系模型方面也作了大量研究,谢永红等构建“水资源-社会-经 济- 环境”评价指标体系,以综合指数法分析研究区域水资源与社会经济发展的协调性[13];呼和涛力等运用耦合度模型和协调度模型深入分析经济与环境的协调发展关系[14-16];蔡俊等利用协整检验、格兰杰因果检验和误差修正模型等方法分析城市扩张、城市化增速与经济增长之间的协调关系[17-18];张俊凤等采用改进熵值法、误差修正模型、方差分解等方法评价用地扩张的社会经济效益和生态环境效益[19];毛伟采用面板VAR模型动态评估了中国省际层面城市建设用地扩张与经济增长效率的互动影响[20];赵丹阳等通过构建“生态环境效应—压力—状态—响应”模型,分析2001—2013年松花江流域城市用地扩张的生态环境效应[21];郭瑞敏等应用“脱钩”理论对城市扩张和经济发展之间的关系进行实证研究[22-23]。

进入21世纪以来,广东省城市化获得了快速发展,统计数据显示,截至2015年底城市化率达到68.71%,在21个地级市中有13个城镇常住人口超过农村。城市化进程在取得进步的同时也暴露出一些突出问题,如城市化发展方式粗放、盲目与过度发展,导致耕地占用过多、水资源短缺、环境污染严重,城镇自然承载力下降明显,产值环境恶化,这些问题均严重影响了城市化效率。本研究以广东省城镇为样本,基于2008—2015年水生态文明与经济环境综合容量发展现状,构建城市规模扩张的水生态文明与经济环境容量AHP综合评价体系,并利用水生态文明-经济环境综合容量协调度模型探讨城市规模扩张过程中水生态文明与经济环境综合容量的水平以及二者的协调关系,以期为广东省新型城市化发展提出一些对策建议。

2 研究方法

2.1 评价指标的选择与体系的构建

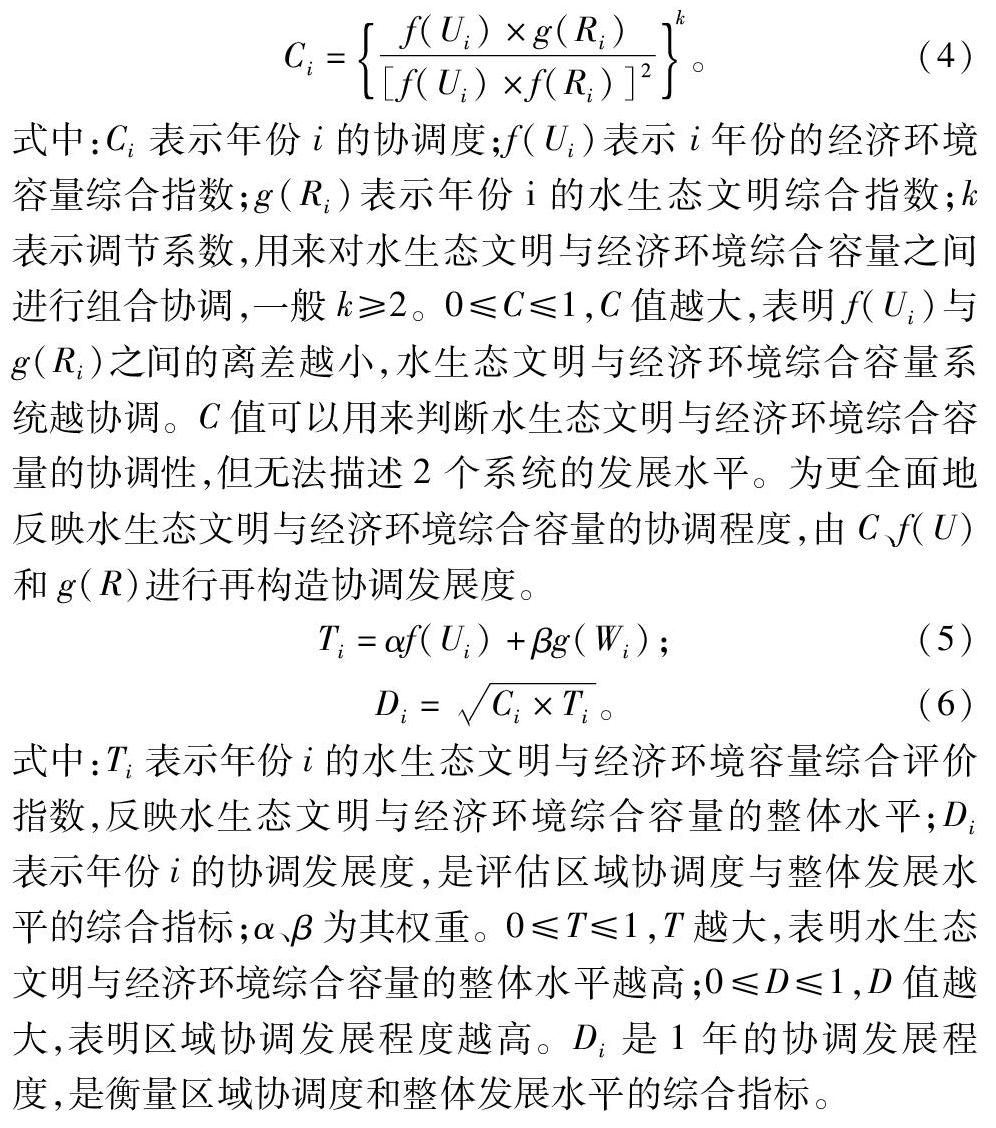

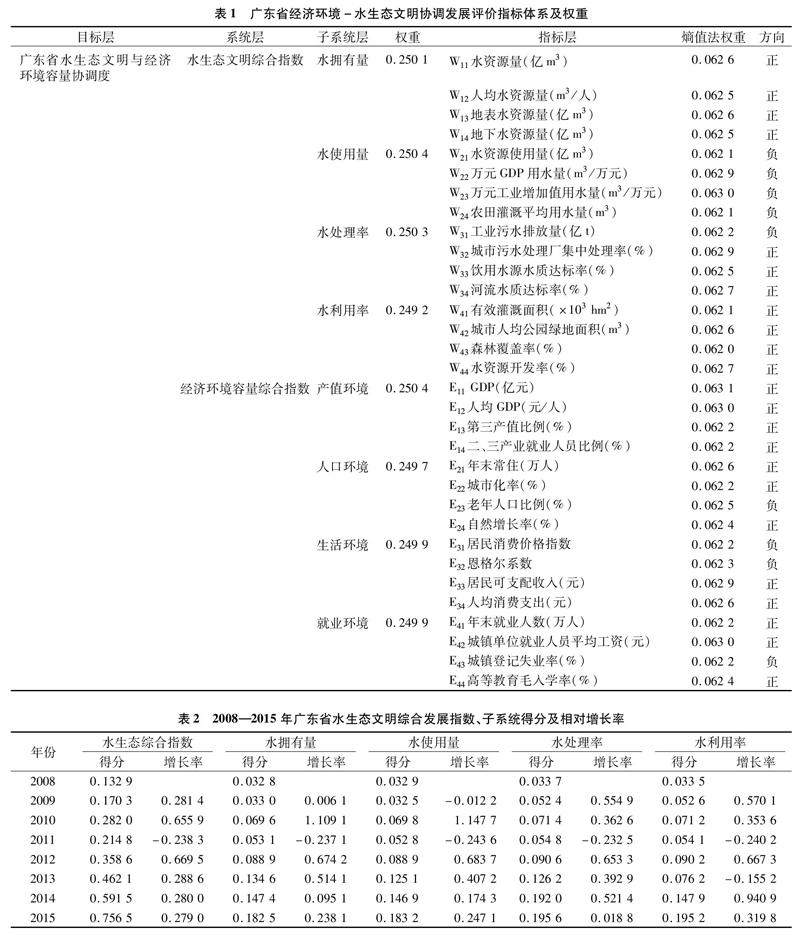

结合广东省的实际情况,依照客观性、全面性、系统性、科学性原则,在参考以往众多学者关于水生态文明与经济环境可持续发展的指标体系构建方法的基础上,引入水拥有量、水使用量、水处理率、水利用率等4个方面16个指标表现广东省水生态文明水平。从产值环境、人口环境、生活环境、就业环境等4个方面选择16个指标来反映广东省城市规模扩建进程中经济环境综合容量发展状况。水生态文明与经济环境综合评价体系表由目标层、系统层、指标层组成。

2.2 数据获得与权重的计算

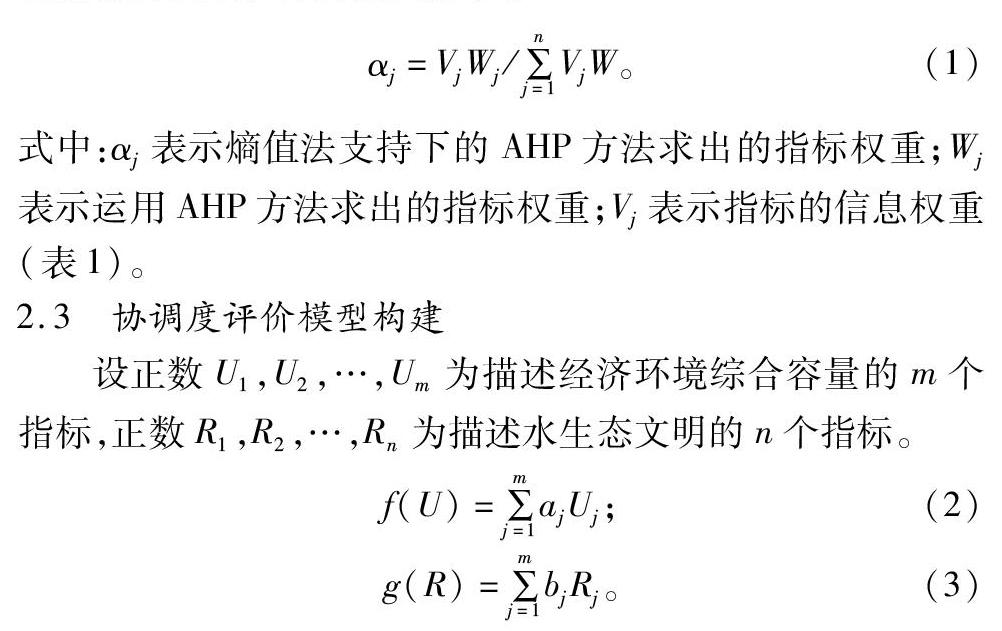

水生态文明综合系统和经济环境容量综合系统的各项指标数据来源于历年广东省统计年鉴、中国统计年鉴水生态文明与经济环境公报、广东省各市县水生态文明与经济环境统计年报。为了消除数据的正、负指标和数据量所带来的误差,采用标准化的数据处理方法,并对逆向指标进行变向处理。由于广东省水生态文明和经济环境综合容量之间的复杂非线性关系,采用熵值法支持下的层次分析方法(AHP)来确定各项指标的权重。计算公式如下。

式中:αj表示熵值法支持下的AHP方法求出的指标权重;Wj表示运用AHP方法求出的指标权重;Vj表示指标的信息权重(表1)。

2.3 协调度评价模型构建

设正数U1,U2,…,Um为描述经济环境综合容量的m个指标,正数R1,R2,…,Rn为描述水生态文明的n个指标。

式中:f(U)表示经济环境容量综合评价函数;g(R)表示水生态文明综合评价函数;aj、bj表示各项的权重;Uj和Rj均为经过标准化与变向后的数据,根据此公式可以计算出广东省各年经济环境容量和水生态文明的综合指数。为评价广东省水生态文明和经济环境综合容量的协调水平,根据水生态文明和经济环境综合容量的评价结果,构造水生态文明-经济环境综合容量协调度模型。

式中:Ci表示年份i的协调度;f(Ui)表示i年份的经济环境容量综合指数;g(Ri)表示年份i的水生态文明综合指数;k表示调节系数,用来对水生态文明与经济环境综合容量之间进行组合协调,一般k≥2。0≤C≤1,C值越大,表明f(Ui)与g(Ri)之间的离差越小,水生态文明与经济环境综合容量系统越协调。C值可以用来判断水生态文明与经济环境综合容量的协调性,但无法描述2个系统的发展水平。为更全面地反映水生态文明与经济环境综合容量的协调程度,由C、f(U)和g(R)进行再构造协调发展度。

式中:Ti表示年份i的水生态文明与经济环境容量综合评价指数,反映水生态文明与经济环境综合容量的整体水平;Di表示年份i的协调发展度,是评估区域协调度与整体发展水平的综合指标;α、β为其权重。0≤T≤1,T越大,表明水生态文明与经济环境综合容量的整体水平越高;0≤D≤1,D值越大,表明区域协调发展程度越高。Di是1年的协调发展程度,是衡量区域协调度和整体发展水平的综合指标。

3 评价结果与分析

3.1 水生态文明综合指数

广东省水生态文明综合指数总体呈逐年上升趋势(表2),由2008年的0.132 9提高到2015年的0.756 5,除了2011年较2010年略有下滑,其他年份的水生态文明综合水平较上年均有提高。

2008年广东省人口规模为8 267万人,2015年上升到 10 849万人,2008年第三产业占GDP的比重为0.44,2015年为0.51。由图1可知,测算的水生态文明综合指数的变化趋势与人口规模的增长趋势基本一致,两者之间存在明显的正相关,相关系数达到0.867。2008—2012年为先增长再减少后增加的时期,在该阶段广东省水生态文明建设增长速率波动较大,4年间平均增长0.282;同时,广东省第三产业占GDP的比重由2008年的0.44增加到2012年的0.47,年均增加1.67百分点。2012年实施加快两型社会建设是广东省水生态文明的转折点,表现为2012—2015年水生态文明建设的高速发展,由0.358 6提高到0.756 5,年均增加0.099 5。同时,人口自然增长率由初期的0.007 0降至末期的 0.006 8(表2、表3)。

水处理率和水利用率上升是广东省水生态文明建设的主要特点,2个子系统的权重在系统层次上也是最高的,而水拥有量和水使用量对于水生态文明建设影响相对较小,二者赋予了较小的权重得分。为具体分析广东省水生态文明的内部特征和演化过程,分别从水拥有量、水使用量、水处理率、水利用率4个子系统来分析广东省水生态文明各项指标的变化情况(图2)。

3.1.1 水拥有量子系统 广东省地处热带和亚热带季风区,水拥有量相对较高。水拥有量子系统的综合评价从2008年的0.032 8增加到2015年的0.182 5,增长了4倍以上。2008—2010年从0.032 8增长到0.069 6,年均增长45.67%,增长较快;2011—2015年水拥有量综合指数增速减缓,从 0.053 1 增加至0.182 5,年均增长36.16%,增速小于上一阶段。与水生态文明的综合水平的阶段划分一致。

3.1.2 水使用量子系统 广东省水资源丰富,但由于城镇人口的不断增长,导致水拥有量消耗进一步加快,水拥有量的综合评价由2008年的0.032 9下降到2009年0.032 5。2010—2013年上升较迅速,综合评价由0.032 5增加到0.125 1,年均增长40.07%。而从2013年开始,随着工业产值占GDP的比重不断上升,城市化速度加快,水拥有量综合评价增速减缓,由2013年的0.125 1上升到2015年的0.183 2。

3.1.3 水處理率子系统 广东省作为改革开放的前沿,有着丰富的水处理经验。广东省水使用量子系统综合评价由2008年的0.033 7增加到2012年的0.090 6,年均增加28%,水处理率水平逐步提高。2012—2015年综合评价值增长较快,从0.090 6上升到0.195 6,年均增长了29.2%,2个阶段增长速度大体一致。

3.1.4 水利用率子系统 广东省水利用率子系统综合评价由2008年的0.033 5上升到2015年的0.195 2,年均增长了28.63%,增长速度较其他子系统都快。尽管在2011、2013年有所下降,但总体上呈现平缓上升趋势,说明随着广东省新型城市化进程的稳步推进,水利用率提升也成为综合水平提高的主要表现形式。

3.2 经济环境容量综合指数

广东省经济环境容量的变化波动性较小,但总体呈上升的趋势,经济环境容量的综合指数从2008年的0.352 6上升到2015年的0.604 0(表4),年均增加7.99%。产值环境、人口环境、生活环境和就业环境通常用于反映区域的经济环境总体状况,本研究选用这4个指标与计算的经济环境容量综合指数进行对比(图3)。广东省2008年的人口规模为8 267万人,2015年为10 849万人,年均增加了327.29万人,人口规模总体呈直线上升趋势,经济环境综合容量指数出现了波动变化,但整体呈上升趋势,人口规模和经济环境综合容量指数两者变化方向基本一致。

产值环境的状态是广东省经济环境容量的基础,因此赋予较高的权重,其变化趋势也很大程度反映了广东省经济环境容量综合指数的变化。人口环境指数权重得分次之。生活环境、就业环境与经济协调子系统的权重最小。

3.2.1 产值环境指数 产值环境状态指数综合得分从开始所占权重最小,逐年上升,直至2015年所占权重最大。子系统的综合得分变化幅度较小,波动性较小。从2008年的 0.048 3 上升到2015年的0.191 3,年均增加21.73%(表4)。

3.2.2 人口环境指数 随着城市化进程的加速,广东省人口环境逐年改善。在人口环境综合指标系统中,人口所带来的福利逐年向好 表现为该子系统的综合指数得分整体不断上升。2008年廣东省人口环境指数得分为0.058 1,而2015年上升为0.181 0,年均增长17.63%。

3.2.3 生活环境指数 广东省生活环境指数综合得分呈先下降后上升趋势。子系统的综合评价得分先从2008年的 0.128 0 减少到2011年的0.072 7,年均减少17.19%,而后又从2011年的0.072 7上升到2015年的0.120 8,年均增加13.54%。

3.2.4 就业环境指数 就业环境的形势不断严峻,引起了人们对就业环境与经济环境协调发展的重视。由2008年的 0.118 1 减少到2011年的0.727 0,年均减少14.93%,2011—2015年基本维持缓慢回升状态,2015年上升到 0.100 9。

3.3 水生态文明-经济环境容量综合指数协调度

基于计算得出的广东省水生态文明和经济环境综合容量指数,利用公式(4)至公式(6)分别计算广东省水生态文明-经济环境容量综合指数的协调度、综合发展指数和协调发展度,建立概念评价体系模型,将水生态文明和经济环境综合容量指数按照高(0.8~1.0)、较高(0.6~0.8)、中(0.4~0.6)、较低(0.2~0.4)、低(0~0.2)进行等级划分(表5)。结果表明,2008—2015年广东省水生态文明综合指数与经济环境容量综合指数在大部分年份相差较大,两者的系统协调度较高,2010—2015年2个系统处于高度协调状态,协调度指数C值始终高于0.8。研究初期因经济环境容量综合指数相对较高,而水生态文明的指数相对较低,2个系统的系统调度最低,C值为0.651 2,协调发展度指数D值为最低的0.397 5。整体来看,广东省水生态文明-经济环境综合容量系统的协调度呈现倒“U”形变化,与|f(U)-g(R)|的变化趋势相反。2013年及以前f(U)广东省水生态文明水平不断提高,对于经济环境综合容量的要求也越来越高,而水生态文明与经济环境综合容量之间的协调度先升后降。主要是因为水生态综合指数增长较快,而经济环境综合指数增长较缓慢,导致两者协调发展度不高,说明水生态文明与经济容量综合指数的矛盾日益突出。

4 结论与启示

4.1 结论

通过构建适合广东省城市规模扩张的水生态文明与经济环境容量综合评价体系,建立水生态文明-经济环境综合容量协调度模型,探讨广东省城市规模扩张过程中水生态文明与经济环境综合容量的水平以及二者的协调关系。结果表明:第一,广东省水生态文明建设水平总体呈逐年上升的趋势,其变化趋势与人口规模的增长趋势基本一致,两者之间存在正相关关系。水处理率和水利用率的增长是广东省水生态文明建设的主要形式,尤其是水利用率综合容量的增加和承载力的提升对于水生态文明的总体水平提升有重要作用。而水拥有量和水使用量对于水生态文明建设影响相对较小。第二,经济环境综合容量的变化具有较强的波动性,但是总体上呈上升趋势。主要受产值环境状态和人口环境的影响。产值环境状态和人口环境子系统综合评价值的提高会促进经济环境综合容量的提升。第三,水生态文明与经济环境综合容量系统的协调度逐年上升,总体来看,两者的协调度发展水平较高,水生态文明与经济环境综合容量系统也日趋协调。

4.2 启示

综合考虑广东省城市规模扩张水生态文明与经济环境的协调状况,有利于作出更科学的决策,形成水生态文明与经济环境保护的发展模式,促进城市化速度和质量相互提高,推进广东省城市规模下水生态文明与经济环境的整体协调。第一,合理规划城镇空间分布,有利于城市化又好又快地推进,同时要极大限度地强化水生态文明建设与经济环境保护。通过构建城市与小城镇的新型城镇体系,充分利用有限的水资源,以紧凑的城市分布和开放的生态空间结合,加快信息化、市场化、一体化建设,进而提升水生态文明与经济环境的优化组合。第二,统一规划和特色发展并重。由于水拥有量、水利用率、水拥有量、水使用量等在广东省各市并非均衡分布,城乡间的经济环境与社会协调指数等都存在一定的差异,因此,既应当统一、合理规划,促进整体协调发展,又应当根据各地区的水生态文明和经济环境特点促进具有特色的城市发展。第三,根据各市的特点和城市水生态文明禀赋特征,注重水生态文明与经济环境约束条件,以产业为支撑,通过不同程度地提高城市技术效率、规模效率获得聚集所产生的好处,提高城市全要素生产率,提升城市综合效率;打破行政区划限制,加强地区之间、城市之间在各领域的合作交流,加快公共基础设施建设,形成合理的城市发展格局,实现城市之间的优势互补和相互促进,推进省域经济一体化进程,促进技术创新的传播与共享,缩小城市之间水生态文明与经济环境利用效率的差异,进而提升城市水生态文明与经济环境的整体协调度。第四,健全水生态文明与经济环境的批判和预警机制,对城市的规模进行总体把握,建立和完善科学的水生态文明与经济环境统计、监测和考核体系,监督城市规模扩张的水生态文明承载能力和经济环境容量,对威胁水生态文明和经济环境的城市扩张项目和项目建设及时预警,完善预警和惩罚机制。第五,推进市场机制化,强化水生态文明理念,加大经济环境保护力度,提高水资源利用率。对于企业的污染问题可以推进企业污染成本内部化机制,建立水污染交易市场,根据水生态文明状况,确立水生态文明和能源的差异定价,提高企业水资源循环利用,保护经济环境,减少污染物的排放。建立以科技支撑引领产业发展的机制,通过产业升级来实现城市化中水生态文明保护和经济环境优化,促进生态产业的蓬勃发展。

参考文献:

[1]Bettencourt L M A,Lobo J,Helbing D,et al. Growth,innovation,scaling,and the pace of life in cities[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2007,104(17):7301-7306.

[2]Amal N M N,Corstanje R,Harris J A. Ecological connectivity networks in rapidly expanding cities[J]. Heliyon,2017,3(6):300-325.

[3]Imam M A,Haque M Z,Yunus S. Scarcity to solution:perceived reasons for safe drinking water scarcity and local coping responses in a coastal village of Bangladesh[J]. Journal of Water & Climate Change,2016,7(3).

[4]Fitzgerald J,Auerbach D. The political economy of the water footprint:a cross-national analysis of ecologically unequal exchange[J]. Sustainability,2016,8(12).

[5]Linda T,Mariele E. A review of current and possible future human & dash water dynamics in Myanmars river basins[J]. Hydrology and Earth System Sciences,2016,20(12):4913-4928.

[6]Roobavannan M,Kandasamy J,Pande S,et al. Allocating environmental water and impact on basin unemployment:role of a diversified economy[J]. Ecological Economics,2017,136:178-188.

[7]Kaishev V G,Seregin S N.Ecology,nature management,biodiversity in the concept of immune development of the agrarian economy[J]. Pishchevaya Promyshlennost,2017,5:8-14.

[8]Kennedy C. Infrastructure for Chinas ecologically balanced civilization[J]. Engineering,2016,2(4):414-425.

[9]Banzhaf H S,Burtraw D,Criscimagna S C. Policy analysis:valuation of ecosystem services in the southern appalachian mountains[J]. Environmental Science & Technology,2016,50(6):2830-2836.

[10]Owusu-Sekyere E,Scheepers M E,Jordan H. Economic water productivities along the dairy value chain in south Africa:implications for sustainable and economically efficient water-use policies in the dairy industry[J]. Ecological Economics,2017,134:22-28.

[11]Lenzen M,Kanemoto K,Moran D. Mapping the structure of the world economy[J]. Environmental Science and Technology,2012,46(15):8374-8381.

[12]Okadera T,Chaowiwat W,Boonya-Aroonnet S,et al. Global water scarcity in relation to the international energy trade of Thailand[J]. Journal of Industrial Ecology,2016,20(3):484-493.

[13]謝永红,张云英. 云南省区域水资源与社会经济协调发展研究[J]. 水资源保护,2015,31(3):112-114.

[14]呼和涛力,袁浩然,赵黛青,等. 生态文明建设与能源、经济、环境和生态协调发展研究[J]. 中国工程科学,2015,17(8):54-61.

[15]唐晓丹,仇方道,朱传耿,等. 江苏省经济与环境协调发展时空格局分析[J]. 世界地理研究,2015,24(2):68-77,114.

[16]叶有华,孙芳芳,张 原,等. 快速城市化区域经济与环境协调发展动态评价——以深圳宝安区为例[J]. 生态环境学报,2014,23(12):1996-2002.

[17]蔡 俊,项锦雯,董 斌. 中国城市建成区扩张与经济增长关系的动态计量分析[J]. 地理与地理信息科学,2016,32(4):100-105.

[18]曲 岩,王 前. 城市扩张、城市化与经济增长互动关系的动态分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2015,36(4):67-72.

[19]张俊凤,徐梦洁,郑华伟,等. 城市扩张用地社会经济效益与生态环境效益动态关系研究——以南京市为例[J]. 水土保持通报,2013,33(3):306-311.

[20]毛 伟. 城市建设用地扩张与经济增长效率关系的动态分析[J]. 贵州财经大学学报,2015(4):9-15.

[21]赵丹阳,佟连军,仇方道,等. 松花江流域城市用地扩张的生态环境效应[J]. 地理研究,2017,36(1):74-84.

[22]郭瑞敏,千怀遂,李明霞,等. 广州市城市扩张和经济发展之间的关系[J]. 资源科学,2013,35(2):447-454.

[23]贾首杰,陈 英,张仁陟,等. 河南省能源足迹与城市扩张和经济发展的关系研究[J]. 地域研究与开发,2015,34(1):117-122.