四川白水河国家级自然保护区林麝资源调查

2019-07-07胡大明徐含锋

胡大明,邓 玥,徐含锋,刘 洋

(1.四川白水河国家级自然保护区管理局,四川 彭州 611930;2.四川大学生命科学学院,四川 成都 610064;3.四川省林业科学研究院,四川 成都 610081)

林麝(Moschusberezouskii)俗称香獐、獐子、林獐、香子,隶属偶蹄目(Artiodactyla)麝科(Moschidae)麝属(Moschus),是一种小型哺乳动物[1~2],为中国Ⅰ级重点保护野生动物[3],同时也被《中国濒危动物红皮书》列为濒危或易危物种[4],主要分布在四川、陕西、甘肃、云南、贵州等多个地区[5]。林麝也是珍贵的药用动物,因其含有“软黄金”之称的麝香而被过度猎杀,已由250万头左右急剧减少至5~10万头左右[6~8]。此外,由于人类活动影响,适宜林麝生存的栖息地也在大面积减少,分布区破碎化相当严重,其生存环境受到严重威胁[9]。本研究通过对四川白水河国家级自然保护区内林麝资源进行了调查,以期为保护区管理部门提供林麝种群资源和科学研究提供依据。

1 研究区域概况

四川白水河国家级自然保护区位于四川龙门山脉东南部的彭州市境内,属于四川盆地向青藏高原东缘川西高山峡谷过渡带,多种地理要素(地形地貌、气候、植物区系和植被区划等)在这里交汇、过渡,是一个复合性的生态过渡区。保护区地理位置北纬31°10′~31°29′,东经103°41′~103°57′之间,东西长约31 km,南北宽约8 km,总面积301 km2;保护区距成都70 km,是四川保护区中距省会成都市最近的以保护大熊猫等珍稀野生动植物和生物多样性为目标的国家级自然保护区;行政隶属彭州市龙门山镇和小鱼洞镇。保护区内最高海拔位于彭州市、什邡市和阿坝州茂县交界处太子城,海拔 4 814 m,最低海拔位于大干沟,海拔 1 380 m。保护区植被类型包括针叶林、针阔叶混交林、落叶阔叶林、常绿阔叶林、灌丛、草甸及流石滩稀疏植被。

保护区下辖中坝保护站、大坪保护站、回龙沟保护站、东林寺保护站和王家坪保护站等5个保护站。

2 研究方法

2.1 调查内容

查清四川白水河国家级自然保护区内林麝资源状况和栖息地状况。

2.2 调查方法

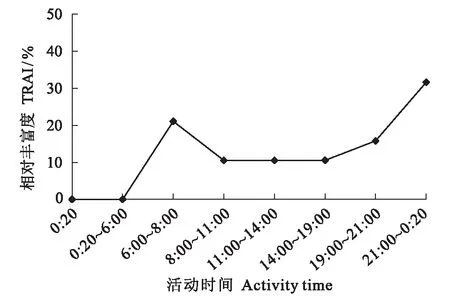

采用样线法(见图1A)、红外相机监测法(见图1B)、访问法以及资料收集对四川白水河国家级自然保护区林麝资源进行调查[6, 10]。其中样线法调查为两人1组,由一个调查队员和一个向导组成。目的是获取样线上林麝信息如林麝实体、粪便、毛发、足迹、卧穴、残体、桥树等。样线单侧宽度10 m,记录样线上发现林麝痕迹点的环境因子,包括坡度、坡向、坡位、植被类型、乔木郁闭度、灌丛盖度、食物丰盛度、隐蔽条件、水源、栖息地干扰等[11~12]。红外相机监测布设样线8条16部,用以监测保护区林麝的日活动节律。资料收集:收集保护区近年有关林麝调查、监测方面及保护状况的资料。

2.3 数据处理方法

通过野外调查获取样线内林麝的痕迹状况,利用林麝生态学知识将野外样线上获得的痕迹转换为林麝个体[12~14],并计算各样线林麝密度,在此基础上,计算出四川白水河国家级自然保护区林麝数量。林麝密度计算公式[6]如下:

(1)

林麝种群数量用以下公式计算:

(2)

式中:N表示林麝总数,S表示保护区总面积。

林麝对生境的喜欢程度采用Vanderloeg和Scavia的计算方法[15],即:

(3)

(4)

式中:Wj表示选择系数,Ej表示选择指数,j表示特征值,n表示特征值总数,Rj表示具有林麝选择具有j特征的样方数,Pj表示具有j种特征值的样方总数。Ej= -1表示回避,-1 林麝各个时间段活动节律的相对丰度(Time period relative abundance index,TRAI)计算如下[16~17]: (5) 式中:Tk表示林麝在第k时间段拍摄的有效照片数,Nk表示林麝的有效照片总数。 由于保护区地势险峻、地质灾害严重,造成了高海拔区域人力难于到达,调查的植被类型又大多位于落叶阔叶林中,针叶林中调查的样线少,分植被类型进行物种数量统计有失偏颇,因此,我们采用样线的平均密度作为保护区内林麝密度的近似估计。本次调查样线数量为32条,样线总长度为102.4 km,样线单侧宽10 m,样线内林麝平均密度为6.13头·km-2。 保护区内的各种植被类型,除山地常绿革叶灌丛、流石滩植被、高山草甸、耕地、水域、建设用地等林麝不能利用外,其余植被类型林麝均可利用,林麝可利用的面积为248.31 km2。根据这些数据可估算出白水河国家级自然保护区内林麝的数量约为1523头,保护区林麝平均密度为5.05头·km-2。 高耀亭认为林麝的家域约0.1 km2左右[18],根据此理论可推算白水河自然保护区理论上可承载林麝数量约为2483头。保护区林麝密度属于中等,尚未达到理论承载量。 将32条样线中出现的林麝活动痕迹按照分布频次及生境选择指数见表1,其中共有13条样线(40.63%,26个点)被林麝利用。 表1 林麝对不同生境的选择 Tab.1 Preference ofMoschusberezouskiito different habitats 指标Index项目Item频次Frequency百分率/%PercentageWjEj植被类型落叶阔叶1453.850.5380.169常绿阔叶27.690.077-0.062针阔混交及针叶林830.770.3080.054灌丛27.690.077-0.062草甸和其他00.000.000-0.100坡度平缓坡0~15°27.690.077-0.128斜坡16~40°2076.920.7690.218陡坡 > 40°415.380.154-0.090坡位脊1246.150.4620.131上坡623.080.2310.015中坡623.080.2310.015下坡27.690.077-0.062山谷平地00.000.000-0.100坡向阳坡27.690.077-0.128阴坡1661.540.6150.141半阴半阳830.770.308-0.013离水源近< 1000 m2076.920.7690.135远> 1000 m623.080.231-0.135 由表1可以看出,白水河国家级自然保护区内的林麝在各个生态因子的分布频次存在很大差异,它们对植被类型、坡度、坡位、坡向和离水源距离的选择有很大的不同。保护区内的林麝喜欢活动在植被类型为落叶阔叶林、针阔混交林及针叶林中,常绿阔叶林和灌丛中分布较少,流石滩植被、耕地、水域、建设用地、高山草甸未发现有林麝分布。此外,红外相机监测位点的林下层属于灌丛或竹林,显示林麝对灌丛或竹林较为喜爱。在坡度、坡位和坡向因子上,它们更倾向于斜坡(坡度为16~40°)、山脊及中上坡位、阴坡(67.50°~157.50°)和半阴半阳坡(337.50°~67.50°和157.50°~247.50°),在水源选择上该保护区的林麝更倾向于离水源较近的地方。通过调查还发现,四川白水河国家级自然保护区内的林麝喜在隐蔽条件适中的环境,对隐蔽条件好的环境也有选择,少或不选择隐蔽条件差的环境。 保护区的人为干扰因素主要有旅游、野菜及药材采集和牲畜干扰等。旅游干扰分布于九峰山、牛圈沟和太阳湾等区域,野菜及药材采集主要零星分布于小鱼洞、东林寺及元帅桥附近的低海拔保护区内,牲畜干扰主要分布于烟馆子岩窝附近。林麝喜在无干扰的区域活动,这和其性格(性胆怯)有关,但林麝也喜欢在人为干扰发生后的区域活动。红外相机监测发现,林麝喜欢在设置的红外相机附近逗留、甚而对拍摄后的红外相机有攻击行为;在砍伐了的竹丛附近、搭建的棚户附近活动。可能与野生动物对人类留下的物品有着新奇感或异味有关。 图2 白水河国家级自然保护区林麝的日活动节律 动物对生境的选择因素往往是多方面的,包括食物、水源、威胁程度等。林麝作为胆怯独居型动物,无固定巢穴,随着食物、气候及环境隐蔽性等级而发生变化[19~20]。白水河自然保护区的常绿阔叶林带虽然植被茂盛,食物充足,但是因为比较靠近山谷或公路地区,人为干扰较为严重,不适合胆小的林麝生存;而高山灌丛及草甸等虽远离人迹,但植被郁闭度太低,不利于林麝躲避敌害,故林麝活动痕迹也很少;相比之下,落叶阔叶林、针阔混交林和针叶林受人为因素干扰较少、食物丰富、植被郁闭度高、离水源较近,便于躲藏和栖息,而且被天敌或其他动物发现的概率更低,即使被发现也能很快速地转移,因此保护区内的林麝更喜欢这些植被类型。 白水河自然保护区内林麝对坡度、坡位和坡向的选择也具有很大的倾向性。林麝是行动敏捷的动物,爬坡能力极强,坡度对其而言不会构成障碍[19]。调查发现保护区内林麝更喜欢斜坡(20个点,76.92%)和山脉的脊部和中、上坡位置(24个点,92.31%),因为这些地区不但食物丰富,同时相对其他位置地势较高,使得林麝更容易提前发现威胁并尽快逃离。在坡向的选择中,林麝喜欢隐蔽级高、食物充足的阴坡和半阴半阳坡(22个点,84.62%)。 调查结果显示,在32条样线中,未发现有偷猎、盗猎现象发生。说明保护区的日常巡护、管理及宣传等工作效果较好。在对保护区附近的白水河镇、小鱼洞镇以及东林寺附近的居民区及农贸市场进行调查及访谈时,得知市场内销售的野菜、药材来自保护区内低海拔区域,这些行为会对低海拔林麝的活动及觅食有一定的干扰。样线调查结果显示保护区内旅游活动主要发生于九峰村、太阳湾及牛圈沟低海拔一带。 红外相机拍摄结果显示白水河自然保护区的林麝夜晚活动时间发生在0:20以前,0:20至早晨这段时间未发现有林麝活动的影像数据,暗示这段时间林麝处于休息状态。这一点和盛和林等记载的“林麝是典型的晨昏活动类型动物”稍有不同[21],林麝晨昏活动的频次7次,白天活动的频次为6次,夜间活动的频次也是6次。在圈养条件下,林麝采食时间多集中于18:00至凌晨2:00[22],野外条件下,白水河保护区林麝在0:20已停止了活动,采食终止时间早于家养条件,林麝休息时间长于饲养条件,这样有利于体力恢复以应对外界不确定的环境因素。 白水河林麝密度中等,未达到理论承载量,种群数量有较大增加空间。保护区林麝选择人为干扰小的落叶阔叶林、针阔混交林和针叶林及林下灌丛、竹林茂密的生境栖息;在地理环境上,林麝喜欢斜坡、山脊和坡的中、上部活动;活动节律显示林麝晨昏活动较为活跃。在保护区保护管理上应重视1)保护好林麝适宜的生境落叶阔叶林、针阔叶混交林及针叶林,使林麝有良好的生存环境;2)减少或降低人为干扰发生在林麝喜欢的斜坡、山脊及坡的中、上部,保护区日常巡护、监测在该区域应加强,尤其是道路狭窄的通道;3)林麝多利用1 km范围的水源地,同时有沿着固定道路饮水、取食的习惯,对林麝固定饮水的区域要降低人为干扰;4)林麝性胆怯,对异常响动敏感,在林麝活动高峰期的晨昏禁止人为干扰;规范游人的活动,禁止游人脱离线路进入林麝活动的区域;5)积极开展林麝等野生动物资源监测工作,加强与大专院校、科研院所合作进行林麝行为学、生态学、人工驯养、繁殖、遗传多样性研究,为林麝有效保护、合理利用打下基础。3 结果与分析

3.1 调查区域林麝密度

3.2 白水河自然保护区林麝对生境的选择

3.3 基于红外相机的林麝日活动节律

4 结论与讨论

4.1 白水河国家级自然保护区内林麝对生境的选择

4.2 保护区内林麝日活动节律与其他研究结果的差异

4.3 对白水河国家级自然保护区林麝保护的建议