炉铫合鸣:茶炉、茶铫古器物演变研究

2019-07-06湖北美术学院动画学院王晨林

湖北美术学院动画学院 | 王晨林

《茶经》记载:“釜涸,注于甑中,不带而泥之。”“风炉:以铜、铁铸之,如古鼎形。厚三分,缘阔九分,令六分虚中,致其污墁。……其炉,或锻铁为之,或运泥为之。”其中的风炉即是茶炉,釜甑可理解为茶铫,只是唐代煎茶盛行和当代的泡茶法有比较大的区别,这是史料中对茶炉、茶铫最早的记载了。从文字中我们可以看到,茶炉大多是铁铸,也有“运泥而为”,也就是用陶泥制作,这些追根溯源可以推演到新石器文化时期,和我们中国的先民所创造的古陶器密不可分。

茶炉与茶铫有着密不可分的共生关系,炉子管控火力,用炭火培茶的同时也可煮水烧茶。《茶经》曰:“其火,用炭,次用劲薪。”所以,茶炉的制造和炭火的使用也关系紧密;茶铫是烧水或者煎茶的工具,其水的属性很强。《茶经》所载铫子的设计制造在节能利水,还有实用性方面古人都有比较细致的归纳总结。

我们今天的泡茶法是随着历史文化的转变沿袭而来的,从《茶经》中可以看到,唐代是煎茶法、宋代是点茶法,明代以后才开始盛行泡茶法,所以,茶炉茶铫的功能也在不停地转换。虽然经常见到有古代文献进行记载,但大多对炉铫器物只言片语、含混不清,更少形成完整的看法和观点。时至今日,随着当代生活的快节奏和对文化的重新认识,传统的茶炉与铫子已经从生活中日益消失,取而代之的是电子产品和现代工业产品,难有对此进行深入研究者,炉铫的传统制造历史已经鲜为人知。本文将通过古代典籍、出土标本器和私人收藏古器物的分析与探讨,并综合传统经验观点归纳总结出新的看法,在炉铫的功能、审美、工艺等几点问题,作出一些有意义的探究。

一、炉铫产生的历史文化背景研究

1.文化沿袭与功能转换

炉铫在原始文化期就见雏形,历经不断的文化继承发展和功能转换,导致器物演化。我们可以简单的将其划分为原始阶段、发展阶段、成熟阶段,其中原始阶段是雏形,发展阶段是因为木炭的使用,导致专用的茶炉、茶铫的出现,而成熟期是适应泡茶法而产生的变革,最后定格在我们今天所见的样貌。

(1)原始时期

炉与铫在上古先民时代已为整体,后经过青铜器的演变,陶瓷器的继承与发展,到了明清时期已经日趋成熟。从各大博物馆馆藏的新石器时期、商周陶器中我们可以看到炉铫的初始样貌,标准器如河姆渡文化陶鬲、湖北省博物馆藏新石器时代陶鼎等(图1),上部可以承装食物,下部三只足立,下方架以薪柴烧煮,这就是原始的炉具。到了青铜时代,这种烹煮器利用青铜为材料,发展更为成熟,高高的三足鼎立礼器出现即是权利的象征。但也有例外,如商代殷墟妇好墓出土的青铜三联甗就可将炉与承器分开(图2)。馆藏的青铜时代的烹煮器比较多,个人认为“鬲”与“甗”一类的烹煮器比较类似炉,而出现比较晚的“匜”则是炉具与承器分开后的“铫”的雏形。

图1

图2

图3

(2)发展期

中国是世界上生产烧制木炭最早的国家之一,古代真正大量利用木炭的历史应是冶铜业兴起之后的事了。白居易的《卖炭翁》就是耳熟能详的千古之文,中国古代所制之炭,无论是在烧制方法及种类繁多的品种(白炭、黑炭、瑞炭、麸炭、炼炭、金刚炭、柽炭、竹炭等)发展至晋代已经日趋成熟。《品物类聚》:“张燕公有石绿镜台,得自胡川道士。玄宗闻其异,取炭精十车烧之不变,乃巳。”出现了“炭精”这样的高品质的上佳之炭,可以想象作为茶炉使用的炭已经完全具备。于是,汉代以后的历史遗留的陶瓷器中的类似炉铫之器大多已经没有了之前的高高的三足而立,取而代之的则是象征性的低矮的足,同时也起到隔热的作用,如宋代画作《萧翼赚兰亭图》中的茶炉就是低矮的短足(图3),或者直接是平底,但平底一般下部会有灰承一类的盘状物。宋、元、明三代,煮茶器具是使用一种铜制的“茶罏”,煮茶器具叫“茶罏”,亦称“风罏”即风炉、茶炉。陆游《过憎庵诗》日:“茶罏烟起知高兴,棋子声疏识苦心。”所以说宋代就有“茶罏”一名,元代著名的茶罏有“姜铸茶罏”,《遵生八笺》说:“元时,杭城有姜娘子和平江的王吉二家铸法,名擅当时。”由此可见,元代茶罏非常精制。时至明朝,社会也普通使用“铜茶罏”,明人文震亨所著《长物志》茶罏汤瓶一节:“有姜铸铜饕餮兽面火垆及纯素者,有铜铸如鼎彝者,皆可用。汤瓶,铅者为上,锡者次之,铜者不可用。形如竹筒者,既不漏火又易点注,瓷瓶虽不夺汤气,然不适用,亦不雅观。”其特点是在做工上讲究雕刻技艺,其中有一种饕餮铜罏在明代最为华贵。由此见到,明代晚期以前主要以金属制造,而且工艺十分讲究,而且出现了类似筒柱状的造型,已经有专门煮水用的“汤瓶”,当时俗称“茶吹”,或“铫子”,又有“镣子”之名。

(3)成熟期

唐宋时期茶叶制造主要以团茶为主,工艺繁复,耗民伤财,刚刚建立新王朝的明太祖朱元璋下诏废团茶,改制芽茶,这在饮茶习惯上是很重要的一场革新。在民间,泡茶法早已流传,只是没有成为主流,改革过后经过政府的倡导,芽茶的泡茶法正式成为首选,同时也催生了一系列茶器具的改良。朱元璋的儿子朱权就以品茗为乐,于1448年前写作的《茶谱》中:“茶瓶,瓶要小者易候汤,又点茶汤有准。古人多用铁,谓之罂。罂,宋人恶其生锈,以黄金为上,以银次之。今予以瓷石为之。通高五寸,腹高三寸,项长二寸,嘴长七寸。凡候汤不可太过,未熟则沫浮,过熟则茶沉。”其间“瓷石”意味着陶瓷器即将成为主角,为日后陶瓷茶器的发展奠定了基础。

陶泥制的炉铫烧造历史很久远,《茶经》中就有“或运泥为之”的描写,说明最晚在唐代就应该有陶泥烧制的炉铫,而且各地的窑口大多都有烧造。到了明清烧造比较普遍的地区即是潮汕地区各窑,以及宜兴紫砂器具。明末以后,紫砂已经当之无愧的成为茶具首选的最佳材料,紫砂制品制作茶壶的同时,也会制作其它一些杂件,茶炉、茶铫无外乎也进入其列。

2.背景文化中的审美意味

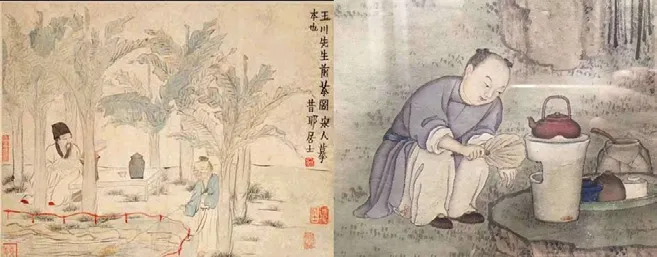

审美意味在每个时代都是有变化的,是适应时代背景文化而进行的变革。唐代的开放热烈、雍容华美;宋代素简、崇尚自然;明代简洁、儒雅化、文人化的审美意趣都极具时代代表性。宋代欧阳修、梅尧臣所提倡的文人审美“古淡”、“平淡”被后世奉为楷模,这些审美意味我们今天可以从明清文人画作中得到印证,如明代文征明画《惠山茶会图》、清代金农画《玉川先生煎茶图》等(图4)。这样的审美意味从明末开始一直贯穿整个清代以及民国时期,甚至延续至今。

明末清初之时,大量的文人、僧侣为躲避战乱东渡日本,也将中国的茶文化带至日本,很多器物至今还被完好地保存,并被奉为“神品”,直接催生出了日本“煎茶道”。煎茶道始祖是中国僧人隐元隆琦(1592 - 1673),他把中国当时流行的壶泡茶法传入日本。经过“卖炭翁”柴山元昭(1675 - 1763)的努力,终于确立了煎茶道在日本茶道中的重要地位,形成了如今抹茶道、煎茶道共治的局面。日本茶道的审美是在对中国的长期学习和交流中寻找到的一种属于自己的独特审美意味,完全对中国文化的照搬的观点其实是狭隘的。

二、炉铫器型演变

器物的演变是受到其背景文化影响,功能演变导致器型演变,炉铫的各个时期的样貌都有所改变,从原始时代的连体陶器发展到青铜时代的分体,而真正是作为茶道具使用的专用炉铫,从现有史料上来看恐怕是唐代陆羽的《茶经》对其进行的记载和描述。

1.观炉

我们从《茶经》中可以看到“风炉:以铜、铁铸之,如古鼎形。厚三分,缘阔九分,令六分虚中,致其污墁。凡三足,书二十一字:一足云:‘坎上巽下离于中’;一足云:‘体均五行去百疾’;一足云:‘圣唐灭胡明年铸。’其三足之间,设三窗,底一窗以为通飙漏烬之所。上并古文书六字:一窗之上书‘伊公’二字;一窗之上书‘羹陆’二字;一窗之上书‘氏茶’二字,所谓“伊公羹、陆氏茶”也。置滞(土旁)[土臬],于其内设三格:其一格有翟焉,翟者,火禽也,画一卦曰离;其一格有彪焉,彪者,风兽也,画一卦曰巽;其一格有鱼焉,鱼者,水虫也,画一卦曰坎。巽主风,离主火,坎主水,风能兴火,火能熟水,故备其三卦焉。其饰,以连葩、垂蔓、曲水、方文之类。其炉,或锻铁为之,或运泥为之.其灰承,作三足铁抬之”。唐代将茶炉称为“风炉”,风炉的样貌大概是铁制的三足二耳的鼎状,而且分为二层,上下层之间有隔片,下层有三个开窗用以通风,底部又有灰承,煮茶的水放在上面铫内,风从炉底洞口吹入,火在炉腔中燃烧,是煎水烹茶的基本原理,所以谓之为“风炉”。配合风炉使用的还有:灰承,即三脚铁盘,放置在风炉底部洞口下,供承灰用;筥,是用竹或藤编制供盛炭用具;炭挝,供敲炭用;火莢,又名筋,金属制火筷,夹取炭用。

到了宋代,蔡襄著《茶录》、徽宗写《大观茶论》,一个官居宰相,一个贵为皇帝,他们也参与茶事,撰写茶书,可见茶事盛况空前。南宋审安老人的《茶具图赞》于宋咸淳五年(公元1269年)集宋代点茶用具之大成,以勾线白描法画了十二件茶具图样,并称之为“十二先生”,还按宋时官职,赐以名号,可见作者对茶具喜爱。其中有韦鸿胪,名文鼎,字景旸,号四窗闲叟。“鸿胪”是掌握朝廷礼仪的官职。而“胪”又是“炉”的谐音“炉”之意。而“火鼎”和“景旸”,更明它是茶炉;“四窗闲叟”是说这种茶炉开有四个窗,可用来通风。宋辽之际还流行一种方形的“燎炉”,点茶用“燎炉”,煎茶用“风炉”,我们从宋代画作中可以看到,“风炉”一般比较大,而“燎炉”则较小型。

明清以后茶炉基本定型,在前代的基础上进一步改良,一是受到泡茶法的对器具的要求;二是按时代需求小型化、文人化、闲适化、简洁化设计,茶炉成为可以摆上案头的雅玩,耐火的陶制的茶炉成为主流。造型上一般是简洁素雅的竹筒状,寓意文人的“气节”,炉膛下的有灰膛,大大地方便了炭灰的承装,开窗从四窗简洁到到一二窗,取灰和通风都是通过开窗处理。底部不再有足,改为平底或为圈足,下垫灰盘或者炉座,用以隔热、接灰的双重功能。

图5是一只典型的清代陶泥烧制的茶炉,从这件标准器我们基本可以将茶炉分为几个基本结构组成,即:上部有炉口,或平口或鼎口,也有加盖者;中部有炉膛,用以承炭火;下部有开窗灰膛,用以承装碳灰,同时开窗用以通风和清理炭灰;灰膛和炉膛有隔层或者隔片,隔层、隔片网状或者蜂窝状用以承炭的同时,利于助燃空气流通;底部有灰承或者炉座,起到隔热和承装炭灰的作用。

2.识铫

铫子是温器,《康熙字典》和《说文解字》中均有说明。“铫”,作为温器之外,还有“田器”一说,也就是“铲”,可以看到青铜时代的“匜”就带有明显的铜铲特征,也充分证明了铫子可能是由匜演变而来的,如图(图6)所见,湖北省博物馆青铜匜、浙江临安钱宽夫妇合葬墓出土唐代铫子、四川德阳县孝泉镇宋代窖藏银器中的一件银提把器铫子、台北故宫博物院藏北宋定窑瓷铫等,可以看到其中的造型演变。唐代元稹有诗《一字至七字诗·茶》,其中一句“铫煎黄蕊色,婉转曲尘花”,生动地说明当时铫子作为煎茶的器具而被广泛使用。唐代陆羽的《茶经》说的“煎茶法”,是 风炉上的茶釜中煮水,等到水沸时投以茶末,再用竹荚搅动,泡沫涨满釜面,再用茶碗承装食用。茶釜大多是铁制的,而生铁带有气味,苏轼有诗说:“铜腥铁涩不宜泉。”由此,到了宋代应文人阶层的追求而制作和使用陶瓷器是自然的。

明代以后泡茶法流行,综合了宋代壶注子和铫子的特点,形成现在我们看到的壶型铫子。铫子一般分为两种大的样式:一为提梁,分硬提梁和软提梁;二为侧把,即为一根柱状把手,也有人称之为“玉书煨”,据传是由以一位叫“玉书”的茶人设计,流传而来,所以叫“玉书煨”,潮汕地区将其列为功夫茶四宝“玉书煨、潮汕炉、孟臣罐、若深杯” (图7)。铫子很少有见侧圈把的,大概和使用烫手不顺有关,而且容易损坏。

图4

图5

图6

图7

三、炉铫的制造工艺

前文看到,炉铫最初由青铜器发展而来,金属制品比较耐火耐久,但是制造工艺复杂,金属器物结构的繁复造型也需要改良和简化,而且笨重不利于运输,很难大批量生产和普及。陶泥制的炉铫烧造的历史最晚在唐代有,到了明晚期由于饮茶方法的改革,社会饮茶风气的普及,再加上文人的参与设计,对器物又有了新时代的要求,使用方式上也逐渐走向文人化、小巧化、案头化,并和紫砂壶一样用“诗书画印”的文人情趣进行装饰,陶制的炉铫产品明显更符合要求。整个炉铫的演进过程也是金属器向陶器演化的过程,由实用器向陶瓷艺术演进的过程,明清时期烧造比较普遍和艺术造诣较高的是潮汕地区各窑以及宜兴窑紫砂制品。

1.潮汕陶泥炉铫

潮汕地区最晚明代就已经烧制泥制茶炉、茶铫,而且通商口岸较多,四方客商来往频繁,据《明史食货志》载“明代贡茶总额四千余斤,”可见茶叶贸易十分发达,也刺激了茶器制造蓬勃发展。从留存历史实物来看,潮汕地区所产泥制茶炉、铫也存世量很大,潮汕地区各窑口生产的陶泥炉铫从存世作品来看大多比较实用,而且在整个炉铫家族之中占绝大多数。

从制作工艺上来看,潮汕地区的窑口都因地制宜地采用当地陶泥材料,烧成后有白泥、红泥、黑泥等色泽。陶泥经过长期沉腐比较细腻,含砂量较低,一般使用拉坯成型后进行泥塑、雕刻、贴花等装饰。一方面要保证材料的耐火性,另一方面还要有一定的装饰美观性,所以潮汕地区的炉铫一般烧成温度较低。有一个最大的特点,就是潮汕地区的铫子在烧制时由于温度相对较低,所以使用之初,烧水是有“土腥气”的,潮汕地区的茶人因而总结出来很多处理“土腥气”的办法。

另外,潮汕地区地处沿海通商口岸,其制品大量销往日本以及东南亚地区,成为煎茶器具中的重要物品,对日本煎茶道的影响深远,同时对整个茶文化的传播有着不可磨灭的贡献。

2.宜兴紫砂炉铫

宜兴地区所制的紫砂炉铫出现很晚,应该是在紫砂盛行后出现的,现在我们能看到的大多应该是在清中期以后的制品,而且留存较少,但无论是在工艺水准和审美意境上都比同时期的其他泥制产品更胜一筹。

紫砂材料的孔目结构,其宜茶性自不必多说,但是使用在炉铫产品之中是否具有较好的耐火性很关键,智慧的宜兴匠师根据经验降低了宜兴紫砂“砂”的一面,提升了材料“泥”的一面,首先从材料上解决的这个问题,即具备宜兴紫砂素雅光洁的一面,同时又有很好的耐火性。选用制作炉铫的紫砂材料一般有白泥、紫泥、红泥、黑泥等,最为常见的是宜兴白泥,宜兴白泥比较细腻,而且烧制温度相对较低,为了提高器具的耐火性,匠师一般都会降低窑温,减低玻化脆性,而增加其孔目结构的弹性,使得其物理特性变强耐火,所以紫砂炉铫一般都比紫砂茶壶窑温略低。

宜兴窑炉铫也有很明显的标志,拍泥片、打身桶的传统工艺用在茶壶上使用的同时,也无例外的在炉铫产品上使用。如图(图8)是一套台湾藏友吴先生收藏宜兴窑炉铫作品,制作年代应该在晚清,期间茶炉为束腰筒状,开椭圆形窗口,平口平底,应配炉座;炉身刻画柳宗元诗句“烟消日出不见人,渔父词”,所配铫子为硬提梁,直流梨型身桶,炉铫落款为“孟臣”,孟臣是明末清初制壶大师,此处应为后世托款。整器素雅光洁,工艺细致,与同时代其他陶窑制品相比显得亭亭玉立,文雅秀美。

图8

四、结语

从唐代陆羽所著《茶经》中所记载的茶事所用器具为始,到两宋时期的实物佐证以及文献资料,我们不难看出茶具中炉铫的重要地位,没有此二者无以为茶文化,不论是唐代煎茶法、宋代点茶法、明清泡茶法如何交替变换,其他茶具如壶、盏、碾、罗合、则、水方等等,都可以随着饮茶方式的更迭而取舍,但茶炉和茶铫是一直处于不变的位置,虽有变化和延展,但没有一种饮茶方式不涉及此二器物。茶和水进行较高温度的混合物,才能出一碗清香可口的茶汤,没有炉的加温,没有铫的酝承,作为“茶文化”的核心载体的茶汤是不可能穿越千年让人梦牵魂绕,自然也谈不上有更多附属加载的茶文化了。

由此,我们可以看到一个清晰的脉络,即炉铫是由金属制造向陶瓷制作演化过渡的,中国三千多年的陶瓷烧制历史中,出现过大量的产品,但是大多随着历史归于尘土,历代研究茶壶、茶瓶的图文史料极多,唯独茶炉、铫的研究由于各种历史原因和现实原因,目前尚处于空白阶段,所以研究炉铫的历史成因以及演变特点具有很明显的现实意义,将为我们当代人开启一扇跨越千年的茶文化大门,激励着国人文化自信、文化自强。