考古信息集锦

2019-07-06

Books Exhibition 书讯

《中国石窟寺研究》

宿白 著

生活·读书·新知三联书店,2019年1月

宿白先生是中国佛教考古的开创者和权威,本书正是他在石窟寺考古方面的典范性研究,一共收录23篇文章,包括对克孜尔、敦煌、云冈、龙门等著名石窟的造像形象、窟龛形制、艺术风格进行的比较分析,进而确定各窟的开凿年代、发展变化、阶段特征等。

《从考古走进历史》

刘庆柱 著

中国文史出版社,2019年1月

本书是作者近年来发表的一部分学术论文,集中反映了作者对考古学方法、理论的思考和对近年来一些社会关注“热点”人文学科问题的研究,包括“文明”与国家形成及国家文化认同研究、古代都城与陵墓所反映的中华五千年不断裂文明、丝绸之路解读与古都北京历史定位等诸多方面。

《黄河流域史前·夏商考古》

高天麟 著

社会科学文献出版社,2018年12月

本书是单篇论文的合集,主要以不同时期、地区与文化类型进行章节排序。作者利用地层学、器型学等方法,对黄河流域考古发掘的成果包括陶器、石器、尸骨、宫殿、地形等等,进行了系统梳理和研究,考察了仰韶文化、龙山文化、先商文化等的类型、年代、分期、特征等。

《凡世与神界——中国早期信仰的考古学观察》

王仁湘 著

上海古籍出版社,2018年11月

通过赋予非人的自然物与自然力以似人的动机与情感,早期人类得以在艰难地生存搏斗中和对自然界的未知恐惧中得到慰藉和希望。今天我们只能通过他们所使用的日常用具和礼仪器物,窥探他们的信仰状态。本书就是通过观察考古发现的木、石、玉、铜等材质的器物,了解和理解中国早期人类的信仰。

《汉江流域史》

【韩】崔梦龙、李鲜馥、安承模、朴淳发 著,成璟瑭 译,杨建华 校

上海古籍出版社,2018年11月

自旧石器时代开始,东亚大陆的文化通过半岛北端,其后也有可能直接通过海路影响到朝鲜半岛上的汉江流域。本书介绍了汉江流域的旧石器时代、新石器时代、青铜—初期铁器时代、百济时代的考古发现与研究史,展示了这一区域文化的发生和演变。

《落基山下问考古——一个中国考古人加拿大求学记》

周立刚 著

武汉大学出版社,2018年10月

本书是一名中国留学生关于北美考古的教学、研究、实践等的体验,亦是以一名中国考古工作者的视角来比较北美考古与中国考古。内容涉及国外考古教学、田野考古模式、考古研究方法与案例、文物保护制度、公众考古实践、英文学术论文写作以及英文考古期刊简介等。

穷物理

史前人类饮食细节

尼安德特人骨骼中的15N含量,比完全以肉类为食的鬣狗等顶级食肉动物的还要高,所以他们的日常饮食中有大量的肉类。乔治华盛顿大学的Kimberly Foecke进行了一个实验,选取有机牛肉作为实验对象。在不同温度和不同环境中,让这些牛肉在自然环境中存放。她发现,随着肉类的腐烂,其中的15N比例的确会发生变化。随着时间的推移,15N比例越来越高,腐肉的水分减少,臭味也随之减少,类似肉干。这个实验表明尼安德特人很可能有食用保存较久的肉制品的习惯,其原因可能是尼安德特人猎杀的大型动物可以供他们食用很久。保存方式和烹饪方式都会对肉类中的15N比例产生影响,仅通过古人类骨骼中15N比例来推断出他们单纯以肉类为食并不严谨。(闫勇编译,中国社会科学网)

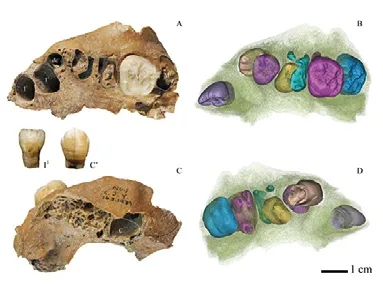

东亚古人类牙齿生长发育模式

近期,《科学》子刊《科学进展》在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所邢松等与国际同行合作完成的关于许家窑古老型人类幼年个体的牙齿生长发育研究结果。该研究发现:在形态特征上还比较原始的许家窑人在牙齿生长发育规律(被认为反应生活史)上已经步入现代人变异范围内。人类在演化成如今模样之前,可能就已经像现代人一样遵循着一个较慢的生理节律。(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所网站)

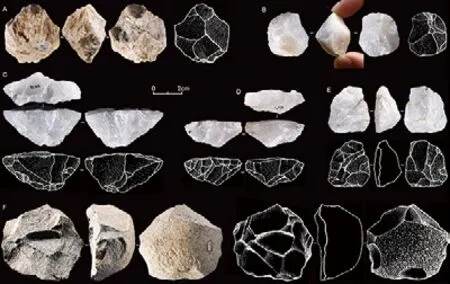

10万年左右东亚古人类石器技术的复杂性

“许昌人”头骨化石(12.5万—10万年前,晚更新世早期)向我们揭示了存在于中国北方地区的一种兼具直立人、尼安德特人与早期现代人特征的古老型人类,其有可能处于向早期现代人过渡的演化阶段。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所李浩、高星与国内外同行(包括山东大学李占扬、南非金山大学Kathleen Kuman以及美国德保罗大学Alexandra Sumner)合作,对许昌人遗址历年(2005—2016)发掘出土的14862件石制品进行研究,首次全面、系统地揭示了“许昌人”的石器制作技术及相关人类行为活动信息。研究显示,“许昌人”已具备较为复杂和进步的石器技术,发展出灵活、高效的原料和环境适应策略。(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所网站)

古老“口香糖”包含人类DNA

20世纪80年代,考古学家在瑞典西部Huseby Klev考古遗址发现了100多个煤黑色、拇指印大小且充斥着独特牙印的团块。分析显示,这些是沥青块—— 一种源自植物树脂的早期黏合剂。古代工具制造者将从柏树提取的沥青在火上加热使其软化,然后放在口里咀嚼,使其形成柔软状态,利用这种黏性团块,将锋利的石头固定到木头或者骨头制成的杆上,使其变成武器和工具。乌普萨拉大学Natalija Kashuba和同事采集了来自3块团状物的微小样本,将其研磨成粉,然后利用一种极其敏感的DNA放大工艺定位通常高度降解的古代DNA。在3个样本中均辨别出人类DNA。每个均来自不同的个体——两名女性和一名男性。基于对牙齿大小和磨损程度的估测,咀嚼者年龄在5—18岁。成年人的牙齿痕迹也出现在沥青中,表明人人平等的工具制造过程涉及所有性别和年龄。DNA还显示,这些沥青的咀嚼者属于一个被称为斯堪的纳维亚狩猎—采集者的基因群。约8000年前,他们在今天的瑞典和挪威捕杀驯鹿。(宗华,中国科学网)

知文明

青铜时代的安纳托利亚文明

青铜时代东西方文明的交流与互动往往因为文献和材料的缺乏而被忽视,但随着近年来国内外学术界对古代安纳托利亚文明研究的深入,东西方早期文明交流的图景得以逐渐显现。安纳托利亚半岛(大致相当于今土耳其共和国的领土)是欧亚大陆交通的必经之地。自古以来,它就是东西方文明交流与碰撞的“前沿阵地”,在古代丝绸之路中发挥着重要的作用。哈梯文明、赫梯文明、卢维文明以及胡里文明一起构成了安纳托利亚文明的整体,它们虽在时间上偶有重合,地域上分布不同,但在赫梯文明的主导下形成了多文化并存、多文明融合的形态。一方面,赫梯人在对外征服以及政治统治中,吸收了被征服和被统治地区的文化,例如赫梯王国先后吸收了哈梯人、卢维人、胡里人等民族文化,其都城也因此出现了同时使用八种语言书写文献的“国际化景象”。另一方面,各文明之间也相互交流和学习,例如卢维文明下的阿尔扎瓦王国国王就曾用赫梯语给埃及法老写信,而赫梯人征服胡里人之后,赫梯王国的文化又一度呈现出胡里化的倾向。因此,安纳托利亚诸文明是在自觉或者不自觉的过程中完成了文明间的交往与互动,它们不再单纯地属于某一个民族的文明,而是经过消化、融合、再创新等一系列过程后的文明,也因此更具开放性和创新性。(蒋家瑜,《光明日报》2019年1月14日)

古代蒙古人暴力且健康

最新研究显示,在成吉思汗及其后代征服广袤的欧亚大陆之前的上千年间,蒙古牧民过着暴力、健康的生活。考古学家分析了蒙古高原古墓中挖掘出的25具人体遗骸。这些遗骸大多可追溯至距今3500—2700年间。他们的骨头几乎未表现出预示着传染性疾病的炎性病变迹象,未在骨头中发现因营养不良导致的佝偻病、坏血症或者其他疾病的迹象。当然,这并不是说古代蒙古人不会患病。这些遗骸还表现出鼻子、肋骨和腿断裂的证据,它们都是在攻击或者从马上摔落时出现的常见创伤。这些人的脊柱还表现出同骑马相关的磨损类型的证据。(徐徐编译,《中国科学报》 2019年1月11日)

读天下

中国历史研究院成立

1月3日,中国社会科学院中国历史研究院在北京成立。习近平发来贺信,代表党中央表示热烈的祝贺,向全国广大历史研究工作者致以诚挚的问候。中国历史研究院以中国社会科学院所属相关研究所为基础组建,下设院部和考古研究所、古代史研究所、近代史研究所、世界历史研究所、中国边疆研究所、历史理论研究所,承担统筹指导全国历史研究工作,整合资源和力量制定新时代中国历史研究规划,组织实施国家重大项目,讲好中国历史、传播中国文化等职责。(中国社会科学院网站)

2018年中国六大考古发现公布

1月10日,“中国社会科学院考古学论坛·2018年中国考古新发现”揭晓了6个入选项目:广东英德青塘遗址、湖北沙洋城河新石器时代遗址、陕西延安芦山峁新石器时代遗址、陕西澄城刘家洼东周遗址、四川渠县城坝遗址、河北张家口太子城金代城址。此外还有6个入围项目:西藏申扎尼阿底旧石器时代遗址、山西襄汾陶寺北两周墓地、甘肃宁县石家东周墓地、新疆奇台石城子遗址、江苏张家港黄泗浦遗址、辽宁医巫闾山辽代帝陵。(倪伟,《新京报》2019年1月11日)