运河文物征集札记

2019-07-06周新华

文 图/周新华

中国京杭大运河博物馆近景

2006年初,我离开工作了17年之久的浙江省博物馆,从西湖边的孤山来到杭州城北拱宸桥畔,负责筹建号称国内当时第一家以运河文化为主题的博物馆——中国京杭大运河博物馆。我平素是个不爱凑热闹的人,没想到无意中却撞上了一个大热门——不久之后在全国“两会”上有58位政协委员联名提案,中国大运河应该申报世界遗产,运河的话题一下子热了。

中国大运河申遗成功已经四年,运河沿线城市中,以大运河为主题的博物馆也建了不下十座,据说还有新馆在建。这在我当初接下筹建运河馆的任务时,是不可想象的。那时的大运河,还寂寞得很,不太有人知道。

记得我刚到“运河馆”报到时,建筑已然竣工,但却面临着“三无”的状况:一无专业人员,二无文物积累,三无文物征集专项经费(据说资金都投到展陈装修中去了)。我在文博圈已待了十余年,曾参与过中国财税博物馆这样的国家级博物馆的筹建,也算有些经验,但面对这个局面,初时也是一筹莫展,不知从何下手。

履新伊始,千头万绪,不过当务之急还是征集文物。没有文物陈列,那叫什么博物馆?因此从当年3月底开始,我就踏上了走访运河沿线城市、征集运河文物的旅程。

临清大青砖

2006年4月下旬,我到了运河沿线的山东临清县。临清虽说是个小县城,但名气却不小。这个当年因漕运兴盛而崛起的城市,是山东省级历史文化名城,素有“富庶甲齐郡”“繁华压两京”的美誉。别的不说,一个小县城竟然同时拥有两处全国重点文物保护单位——临清古钞关和舍利塔,就是明证。

中国京杭大运河博物馆全景

到临清走访时,了解到这个小县城不简单,有诸多值得夸耀之事。其一,这里是山东快书的诞生地。山东快书亦称山东快板,表演时一手持两块铜板说唱,节奏较快,也有用竹板击拍的,称“竹板快书”,我们小时候经常在电台里听到山东快书传统曲目《武松打虎》《鲁达除霸》等,原来最早就是起源于山东临清、济宁一带,后来流行于山东及华北、东北等地。其二,据说这里也是明清四大奇书之一《金瓶梅》故事背景地。我在临清曾好奇地询问当地人,你们凭什么断定《金瓶梅》小说写的故事就发生在临清?他们很骄傲地回答,小说中写到一种蓝眼狮子猫,非常名贵,就是临清特产的,其他地方没有。我听了很好奇,但可惜那次行色匆匆,并未能见到这种传说中名贵的蓝眼白毛狮子猫。

另外,令临清人特别骄傲的是,这里还曾先后出过两任北大校长。一位就是提出“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”响亮口号的中央研究院历史与语言研究所所长傅斯年先生(曾在抗战胜利后代理北大校长,后任台湾大学校长),一位就是国学大师季羡林先生(1978—1984年兼任北大副校长)。由此也可见临清文风之炽盛了。

然而,临清最为人称道的,还是当地产的一种大青砖,也称临清砖。据说当年建北京紫禁城、建明十三陵,用的砖绝大多数都是临清所产。所以有“临清的砖,北京的城”一说,更有一种夸张的说法叫“北京城是漂来的城市”,这个“漂”,意思是建造北京城的砖都是通过大运河运往北京的。

临清运河钞关

临清舍利塔

临清运河岸边有一处古迹鳌头矶,过去是文人墨客凭眺运河、抒怀赋诗之地,现在是临清县文物管理所,其中专辟一室,陈列着临清历代所产之大青砖。这些青砖大小相仿,但砖上印记不同,约有数十种之多,目前能看到的年代最久远的烧制于明代成化年间(1465—1487)。

人们或许会问,普天之下,何处无泥土,何以北京建皇宫、建皇陵的砖,非得要舍近求远来临清烧造?这里面就有玄机了。

首先,是因为临清砖的烧制质量好。据说,此地土质颇佳,由于黄河多次冲刷,临清许多地方下挖一米深后,可见红、白、黄相间的土,名为“莲花土”,细腻无杂质,烧成砖后,击之有声,断之无孔,坚硬茁实,不碱不蚀。国家文物局曾专门测试过临清古砖,硬度竟然达到200°(一般砖硬度70°左右),比许多石头还硬。其次,临清因地处大运河南北航运要冲,运输便利,这也成为临清砖在京城大行其道的重要原因之一。明代大学士李东阳曾有诗咏赞临清:“十里人家两岸分,层楼高栋入青云。官船贾舶纷纷过,击鼓鸣锣处处闻。”明清两朝,从临清“漂”往京城的贡砖已经无法记数,因为明清两代修建的北京各宫殿、城墙,明十三陵,清东、西陵等等贡砖,绝大多数是临清制造。据说1956年发掘明十三陵中的定陵,当考古人员终于找到金刚墙,从圭形墙上取下每块重达24公斤、产自临清的大青砖时,这些在地宫中已埋藏近三百年的砖头仍是坚硬如初,连后来到场观摩的中国科学院院长郭沫若也赞叹不已。

临清鳌头矶

文献记载,临清烧贡砖的历史从明代初年开始,据说当年运河两岸“皇窑不下万座”,烧窑者达四五十万人。这或许有些夸张,但据临清文物部门实地调查,现存官窑尚多达192个。按当时规定,每窑划地40亩,专供取土,仅按192口窑计算,占地就有近八千亩,其规模可想而知。在明清鼎盛时期,临清在运河边上烧窑的窑工和杂工多达数十万之众,估计也是可能的,那种窑烟四起,热火朝天的劳动场面一定令人叹为观止。康熙时客居临清的江南文士袁启旭曾赋诗吟咏他所看到的临清烧砖情形:“秋槐月落银河晓,清渊土里飞枯草。劫灰尽林全空,官窑晚垛青烟袅。”

现在到临清,如果沿运河徜徉一番,有时仍会发现岸边旷野里不时有一堆堆红烧土和残破大砖出现在眼前,这就是古时烧贡砖的皇窑遗址。临清烧造贡砖自明迄清,时间跨越500多年。明代砖窑烧造贡砖在临清“设工部营缮分司督之”,清代以山东巡抚领之,东昌府监办,临清州承办,“岁征城砖百万”,砖款由朝廷从国库中拨银颁付窑户,由官司督理,检验,解运。

临清所烧造的贡砖有城砖、副砖、券砖、斧刃砖、线砖、平身砖、望板砖、方砖、脊吻砖、刻花砖等,名目繁多。城砖一般在五十斤上下,最重达七八十斤。工序经碎土、澄泥、熟泥、制坯、晾坯、装窑、焙烧、烟窑、出窑,成砖后经检验合格,用黄表纸封裹,搭船解运到天津张家湾码头,再经检验,然后陆路转运京城。贡砖实行严格的责任制,砖身上打印着烧造的年月、窑户、作头、工匠的名字。

我到临清,其中一个任务就是想征集几块当年的临清砖贡品,将来在运河馆的第三展厅“沿运河城市”中展出。但与临清文物部门沟通后未果。据说他们自己的藏品也并不多,想征调或是借展都不太可行,通过公对公的形式购买更是没有先例可循。本以为将无功而返,没想到两天后我到了济宁,济宁市文化局的局长是个豪爽的山东大汉,他听说此事后一口答应帮我们弄一块大青砖,而且免费送给我们!令我们喜出望外。

不久之后大青砖果然送来了。是保存非常好的一块大青砖,重约24公斤,砖边沿还有“明嘉靖”戳印,算是明代中后期的产品。这可以说是当年运河馆征集到的第一件比较有价值的运河文物,颇有纪念意义。

《天下粮田》剧照

临清贡砖

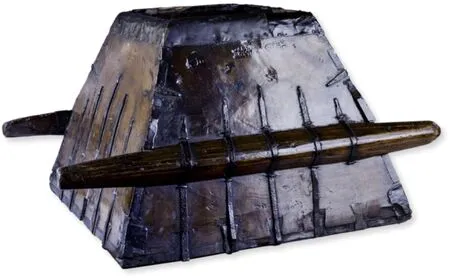

苏州府官斛

十多年前,在看吴子牛导演的电视连续剧《天下粮仓》时,第一次听说“官斛”这种东西。这本是古代官家向百姓收粮的标准衡器,但却被一些贪官污吏用来作假,营私舞弊,中饱私囊。最简单粗暴的办法叫“大脚踢斛”。衙役穿大头硬鞋,收粮时用力脚踢官斛,这一踢,米粮自会下沉,这样就收得多了。

没有想到后来我在征集运河文物的过程中真的找到了一件刻有“苏州府”字样的官斛。

2006年的四五月间,我在古钱币收藏家储建国的陪同下到宁波钱业会馆考察,但转了一上午,没发现有价值的线索。时已近午,大家饥肠辘辘,正准备离开去吃中饭时,我突然发现在墙角堆着一个看来蒙尘已久的木箱似的东西。这会是什么?找来鸡毛掸子拂去上面的灰尘,赫然出现了“苏州府”“官斛”字样。

“苏州府官斛!”大家都惊叫起来。这不就是过去漕运粮食时,官府用来称量粮食的专用工具吗?大家费了不少劲在找运河文物无果,没想到这个宝贝却在墙角静静蒙尘,幸亏还是被我眼尖发现了。

听储兄讲,这个官斛是他很多年前从苏州乡下收来的,时间一久,他自己也忘了有这回事。对我来说却是如获至宝,不由分说地把它搬回了杭州,陈列在了运河博物馆展厅里。

官斛是古代一种计量粮食的专用工具。当时官府向纳户征收田粮、佃户向田主缴纳租米,均用斛、斗、升来计量。一斛本为十斗,后改为五斗,约合七十余斤。从前我们听过陶渊明“不为五斗米折腰”的故事,陶渊明当时做彭泽县令,一个月的俸禄也就是一斛米,难怪他看不上,要挂冠而去了。

过去这类量具没有统一标准,各地大小不一,即使同一地区,地主放贷也是小斗出大斗进,农民被大斛大斗盘剥,积怨很深。为此,清朝初期曾发生多起反对“大斗剥佃”和“增租夺佃”的农民斗争,这对清朝统治构成了威胁。为了巩固政权,稳定民心,清政府采取了一系列缓和阶级矛盾的措施,制定所谓的“官斛”(类似于国家制定的标准衡器)应该就是其中一项比较务实的举措。

清朝最早的“官斛”是康熙十二年(1673)制造的铁斛。当时规定官府征粮、地主收租,必须以国家的“仓斗”为凭,并在各县“勒石”,永禁“用大斗剥佃”。此后官府根据朝廷颁发的铁斛制造了统一的官斛,令各州县按官斛标准翻制,以期在全国取得统一。在河北张家口曾发现一件年代较早的木制官斛,斛表面还烙印着20多个干支纪年,能辨认的有“庚戌较准”“辛巳较准”“丙戌年较”“乙未较”“戊戌年较”等字样,另外还有“熙年较”“府长”等字样。这说明当年官斛还存在“年检”制度,时不时还要抽查校验。

苏州府官斛

我从宁波钱业会馆征集到的这件官斛也是木制,口狭底阔,下安两根木杆用于提升,斛面四角及中段镶有铁皮用以加固。斛三面刻有文字,一面刻“苏州府”三字,相对一面刻“官斛”二字,另一面刻“奉司道仰府较同”等字样。所谓“较同”,如同现在说的通过了技术质量监督局的检测,产品合格,绝无误差。因无确切文字纪年,从保存品相分析,当为清朝后期之物。

从文献记载看,“官斛”制度并不是自清康熙时始,可能早在元代已有。《元典章·户部七·仓库》载:“今可比附式样成造新斛,颁行天下。此不可但施于官,至于民间市肆,亦合准官斛制造,庶使奸伪不行。”从“庶使奸伪不行”分析,当时由官府制造新斛,目的就是为了统一标准,以防止奸商捣鬼。

据清人王应奎《柳南随笔》记载,官斛的形状还是源于南宋权相贾似道。元至元年间(1264—1294),中丞崔彧上书皇帝,说贾似道改进的这种官斛形状,因为下阔上窄,就算是有人从中有意缺斤少两,也不会差太多。于是这种形状的官斛得以在元代盛行。由此可以推断,最早的官斛并不是我们现在看到的样子,在南宋末年经贾似道改进其形状发生了改变,后一直延续到清代。从这个意义上说,贾似道虽然奸诈,但在对官斛形状的定型改造上却功不可没。

不过,虽说官斛是由官府制定的标准衡器,但其实仍可以“捣鬼”的。我到通州征集文物时,曾拜访通州籍作家王梓夫,获赠其所著《漕运码头》这部长篇小说。在这部小说里,就介绍了不少过去漕运码头上衙役用官斛作弊的手法,五花八门,无奇不有,简直匪夷所思。

“道光戊子”米斗

《漕运码头》书影

最简单的就是前文所述的“大脚踢斛”。斛头衙役穿上一脚能踢死牛的包头厚底纳帮靴,一斛稻米舀起来,上面还尖尖的,两三脚一踢,稻米便塌陷下去。这叫作“脚踢淋尖”,一斛又能多收两三升。更“高明”一点的,就在官斛身上做手脚。官斛是木制的,斛头为了多收粮食,就用刨子将斛帮斛底削薄,或用铁棍将斛撑大。单验一斛,可能只多出一两升米,但南方来的漕船交纳粮米,每次“过斛”何啻几千上万次,这样积少成多,数目亦是十分可观。最后更可恶的还有一招,稻米装进斛里以后,上面尖了出来,用脚踢了以后,沉下了一些,但还是不平。这时,就要用一块刮板沿着斛口轻轻一刮,斛平斗满。这看似公平,其实也暗藏猫腻。我曾经征集到一件这种“平斛尺”,原本该是平直的,却被故意做成弯月形。如果斛头将这“弯月”朝上,意味着就要多交粮米。由此可见古代征收漕粮时,弊端之多。这也难怪在清朝末年时,粮弊和烟弊、盐弊一起成为让朝廷头疼的三大弊端,而清朝所任命的仓场总督大臣这些官位也大多是由满清贵族担任,汉族官员很少能够染指,因为“肥水不流外人田”啊!

这件“苏州府官斛”在运河博物馆展出后,吸引了不少观众的目光。我把所了解的关于官斛的这些故事写进了讲解词,观众听得津津有味,都说想不到营私舞弊、贪赃枉法不仅古已有之,而且这般花样百出。

有意思的是,在收到这件“苏州府官斛”之后不久,我去诸暨乡下征集文物,在一个叫陈蔡的偏僻小乡村老乡家里,又征集到一件民间的米斗。我初见它时,见是一个外表黝黑发亮的圆木桶,心猜一定有点年份,后来仔细观察,果真在桶内底发现写着“道光戊子”的墨书题记,算来是清朝后期的遗物,也有一百多年历史了。后来我也把它陈列在展厅中,与“苏州府官斛”比邻,一方一圆,相映成趣。说起来一个是官方的标准衡器,一个是民间量米所用,都与粮米有关。

十里红妆

在征集运河文物的过程中,来自宁波的“十里红妆”家具是一个意外的收获。

当时为了征集文物的方便,我聘请了好几位在浙江省、杭州市收藏界都颇有名声的专家担任运河馆文物征集顾问,钱币收藏家、世界钱币博物馆馆长储建国先生就是其中一位。

储馆长我其实之前就认识,我知道他收藏了世界各国的钱币,他开在河坊街上的那座世界钱币博物馆我还去过。但后来发现他的收藏兴趣非常广泛,远不止钱币一类。他曾经给运河馆送来厚厚一沓清代徽商运河水运竹木货单,很有史料价值。但是更大的收获和惊喜还在后头。有一次聊天时,储馆长无意中说起,他在老家宁海还收藏了不少民国时期运河水上人家婚俗的家具,即人们习称的“十里红妆”。这让我眼睛一亮!

十里红妆是古老的汉族民俗,人们常用“良田千亩,十里红妆”形容嫁妆的丰厚。旧俗在婚期前一天,除了床上用品、衣裤鞋履、首饰、被褥以及女红用品等细软物件在迎亲时随花轿发送外,其余的红奁大至床铺,小至线板、纺锤,都由挑夫送往男家。一担担、一杠杠都朱漆髹金,流光溢彩。蜿蜒数里的红妆队伍经常从女家一直延伸到夫家,浩浩荡荡,仿佛是一条披着红袍的金龙,洋溢着吉祥喜庆,炫耀家产的富足,故称“十里红妆”。

十里红妆家具多为宁波朱金木雕制作,又称漆金木雕,是宁波传统工艺“三金”(金银彩绣、泥金彩漆、朱金木雕)之一。多以樟木、椴木、银杏木等优质木材作原料,有浮雕、透雕、圆雕等形式。运用了贴金饰彩,结合砂金、碾金、碾银、沥粉、描金、开金、撒云母、铺绿、铺蓝等多种工艺手段,并涂以中国大漆而成。木雕构图饱满,造型古朴典雅,雕刻精美,内容多是喜庆吉事、民间传说等,具有宁波独特的地方风格。

2000年时我在原单位浙江省博物馆担任学术部主任,部门里专门研究浙江民俗的范佩玲女士曾经牵线从宁海收藏家何晓道手里征集过一套“十里红妆”家具,当时花了将近三十万元征集费。听储馆长说,他收藏的“十里红妆”比何晓道收藏的品类还要齐全,我就动心了。我动员储馆长捐赠一套给运河馆(我听说他手里的收藏至少可以组合出两套),并且承诺,如果实现,我会在运河馆展厅中专设一个“十里红妆”临时展厅(当时运河馆地下一层尚有一个200平方米的临时展厅空着,没有陈列内容)。在我做了几次工作之后,储馆长经过慎重考虑,终于答应了。

“十里红妆”陈列

我非常开心,在七月一个大热天,跟省博的文物专家蔡乃武(他也是我聘请的文物征集顾问)两人在储馆长陪同下去了他老家宁海,在一个大仓库中见到了里面摆得满满当当的“十里红妆”家具。真是大开眼界!我跟老蔡两个都是干了十多年文物行当的老同志了,眼光“毒”得很,在里面汗流浃背地忙乎了大半天,终于挑定了一套,共计76件家具,品类齐全(比当年省博征集的那套品种还多)。其中最让我们满意的是朱金木雕婚床和小姐床各一张、千工大花轿一顶(有这两项“大头”在,这个展览就可以“撑”起来了)。储馆长非常慷慨大方,决定将这套家具无偿捐赠给运河馆。我则根据国家相关规定,给他颁发了捐赠证书,并征得当时上级领导的同意,给予他十万元人民币的捐赠奖金。

就在签订捐赠协议书之后没几天,宁波朱金木雕家具获批国家级非物质文化遗产的消息传来了。这同时意味着,我刚刚征集到的这批“十里红妆”家具的文物在无形中又升值了!老蔡跟我开玩笑说,幸好我们这个协议书签得早,说不定现在储馆长心里已经有点后悔了。我笑笑说这倒不会,不过心里还是窃喜,感觉好像自己“赚” 到了。

不过我也是说到做到,自己亲自操刀撰写文案,并请人拍摄图片,赶在开馆之前在原地下一层展厅布置出了一个极其喜庆、漂亮的“十里红妆”陈列。那年10月1日运河馆正式建成开馆,这个十里红妆陈列也同时亮相,引来观众如潮好评。

不过可惜的是,这个备受观众欢迎的“十里红妆”陈列,延续时间并不长。开馆后不久,有领导指示,要把这个临展厅改造成“杭州运河综保成果展厅”。我并不同意这样的做法,跟当时的区文广新局谢作盛局长分析利弊,慷慨陈词,说得头头是道。谢局长还是比较尊重专家意见的,因此这个展厅就一直保留着。但一年之后谢局长不再兼任运河馆馆长,换了一位新馆长(我仍旧担任常务副馆长)。这位新领导风格雷厉风行,上任伊始第一件事就是不由分说地让人把“十里红妆”陈列拆掉了。我那天刚好外出办事,回到馆里看到临展厅一片狼藉,心痛不已,但也无可奈何了。