肺表面活性物质联合CPAP治疗对新生儿呼吸窘迫综合征的效果探讨

2019-07-05倪宏

倪宏

【摘要】 目的:研究探讨肺表面活性物质联合CPAP(持续正压通气)治疗对新生儿呼吸窘迫综合征的效果。方法:选取2017年1月-2018年6月笔者所在医院收治的80例新生儿呼吸窘迫综合征患者为研究对象,随机均分两组,各40例,以持续气道正压通气治疗为对照组,以肺表面活性物质联合CPAP治疗为观察组,分析肺表面活性物质联合CPAP治疗的价值所在,并对比两组疗效、血气指标、机械通气参数。结果:观察组总有效率为92.5%,对照组为80.0%,观察组有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后观察组PaO2、PaCO2改善情况优于对照组,机械通气参数降低优于对照组,两组比较差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:对于新生儿呼吸窘迫综合征患者,采取肺表面活性物质联合CPAP进行治疗,效果显著,可以增强疗效,促进血气指标的恢复,降低机械通气参数,从而有利于改善新生儿的呼吸功能,值得在今后患者的治疗过程中应用。

【关键词】 肺表面活性物质; CPAP治疗; 新生儿呼吸窘迫综合征; 效果探讨

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2019.03.078 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2019)03-0-03

新生儿呼吸窘迫综合征是现在临床上发病患者较多的一种疾病,主要是由于新生儿肺泡的表面活性物质较少,肺部没有完全发育成熟,导致肺泡萎缩。新生儿呼吸窘迫综合征主要的表现有呼吸衰竭、三凹征、紫绀、呼吸困难等,严重的还会导致新生儿死亡,影响生命安全[1]。现在临床上主要是采取机械通气治疗、肺表面活性物质治疗、正压通气治疗等,但是机械通气治疗由于对技术的操作要求较高,处理不到容易导致患者出现并发症,影响预后康复[2]。为此本次研究于2017年1月-2018年6月笔者所在医院收治的80例新生儿呼吸窘迫综合征患者为研究对象,采取肺表面活性物质联合CPAP治疗,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月-2018年6月笔者所在医院收治的80例新生儿呼吸窘迫综合征患者为研究对象,随机均分两组,各40例。纳入所有新生儿呼吸窘迫综合征患者。所有新生儿都符合实用新生儿学第四版规定的诊断标准。排除有沟通障碍的,排除有肿瘤的,经过伦理委员会批准,经过患者家属同意;排除Apgar评分低于3分的新生儿,排除有胎粪吸入史的新生儿,排除有畸形的新生儿。观察组男26例,女14例,胎龄30~39周,体重1.32~2.50 kg,对照组男25例,女15例,胎龄30~38周,体重1.35~2.60 kg,两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

在新生儿入院后对其进行暖箱保暖,心电监护,监测血气指标等,给予新生儿静脉营养药物,保持呼吸道通畅,给予抗生素用药,以免出现肺部感染,观察肺部,培养痰液,根据结果调整抗生素的使用情况。以持续气道正压通气治疗为对照组,根据新生儿的孕周、病情等对呼气末正压的值进行合理的调整,氧浓度吸入在21%~70%,饱和度在90%~95%,流量在6~8 L/min,撤机指征必须要确保新生儿的呼吸困难症状缓解或者是消失,氧浓度降低到25%,CPAP降低到2~3 cm H2O,氧浓度>80%且<85%,则可以改成机械通气。以肺表面活性物质联合CPAP治疗为观察组,CPAP治疗方法与对照组相同,肺表面活性物质使用珂立苏,传统给药方法,先协助新生儿取仰卧位,进行气管插管,并辅助气囊进行通气,在气管导管里放入吸痰管,注入药物,分三次注入为宜,在药物注入的时候必须要暂停供氧。改良给药方法,先进行气管插管,消毒导管,用头皮针在消毒的地方进行穿刺,在导管水平方向进针2 cm,缓慢注入药物,每次剂量为70~100 mg/kg,药物注射完后继续进行正压通气5 min,拔管后进行NCPAP治疗,持续供氧,并注意监测新生儿的各项生命体征。

1.3 观察指标

分析肺表面活性物质联合CPAP治疗的价值所在,并对比两组疗效、血气指标、机械通气参数。

1.4 疗效判断标准

显效:治疗后新生儿呼吸平稳,呼吸困难症状消失,水电解质恢复正常;有效:治疗后新生儿呼吸稳定,呼吸困难症状有所缓解,水电解质好转,但是有轻微肺部纹路不正常;无效:治疗后新生儿的病情无任何好转或者病情恶化[3]。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.5 统计学处理

数据用SPSS 18.0分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

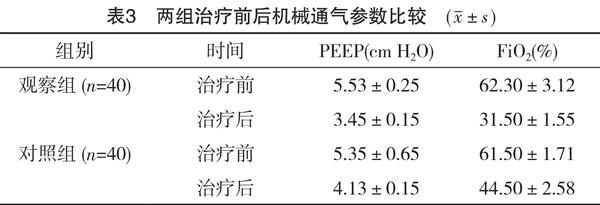

2.1 两组疗效比较

观察组总有效率为92.5%,对照组为80%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组血气分析各项指标比较

两组患者治疗前血气分析各项指标比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后观察组PaO2、PaCO2改善情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

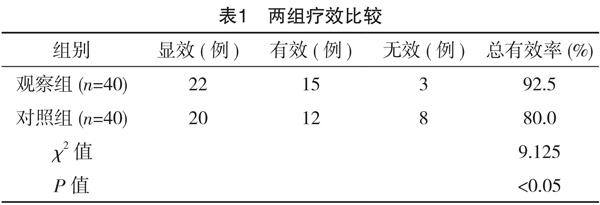

2.3 兩组治疗前后机械通气参数比较

两组患者治疗前机械通气参数比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后观察组机械通气参数改善情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

新生儿呼吸窘迫综合征是新生儿比较容易好发的一种疾病,主要是由于肺部表面活性物质的缺乏而引起的,发病率较高,一般常见于早产儿[4-5]。据报道,胎龄在22~25周的胎儿,肺泡表面开始生产活性物质,胎龄越长,活性物质就相对越多,早产儿由于各个脏器尚未完全发育,所以活性物质的数量较少,容易出现肺泡萎缩,通气降低,出现低氧血症,呼吸困难,提高发病率[6-9]。以往临床上主要是采取CPAP治疗,虽然可以缓解症状,稳定呼吸,但是容易致死[10-11]。

本次研究主要采取肺表面活性物质联合CPAP治疗,肺泡表面活性物质联合CPAP治疗可以帮助新生儿改善血氧含量,改善动脉血气分析结果,因为肺泡表面活性物质含有磷脂,特异蛋白等物质,用药后可以降低肺部张力,增加肺部的潮气量,增强肺泡顺应性,改善氧合,减少低氧血症出现,抑制酸中毒,改善肺部病变症状。CPAP治疗可以调节新生儿的呼吸功能,使得肺泡张开,增加肺功能的残气量,两种措施联合治疗,可以改善新生儿肺部表面活性物质缺乏症状,从而增强疗效,改善预后[12]。其次,肺表面活性联合CPAP还可以改善机械通气和氧合,增强肺部通气功能,促进肺部换气,缓解缺氧症状,且肺表面活性物质用药后见效较快,药效持续的时间较长,可以有效增强疗效。本次研究的结果显示,观察组总有效率为92.5%,对照组为80.0%,观察组有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后观察组PaO2、PaCO2改善情况优于对照组,机械通气参数降低优于对照组,两组比较差异均有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对于新生儿呼吸窘迫综合征患者,采取肺表面活性物质联合CPAP进行治疗,效果显著,可以增强疗效,促进血气指标的恢复,降低机械通气参数,从而有利于改善新生儿的呼吸功能,值得在今后患者的治疗过程中应用。

参考文献

[1]林勇,孙晓玄.肺表面活性物质联合CPAP治疗对新生儿呼吸窘迫综合征血气指标的影响研究[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(25):5-6.

[2]李娅,袁鹏,张飞雪,邵广瑞.肺脏超声在肺表面活性物质治疗早产儿呼吸窘迫综合征中的评价作用[J].山东大学学报:医学版,2018,56(2):34-40.

[3]王红霞,徐心坦,张晓慧.不同时机应用经鼻持续气道正压通气联合肺表面活性物质治疗新生儿呼吸窘迫综合征的临床疗效观察[J].中国妇幼保健,2017,32(7):1565-1568.

[4]林伟斌.肺表面活性物质联合CPAP治疗对新生儿呼吸窘迫综合征血气指标的影响[J].临床肺科杂志,2017,22(1):102-104.

[5]陈跃宣.CPAP联合肺表面活性物质治疗早产儿呼吸困难疗效观察[J].按摩与康复医学,2015,6(14):14-15.

[6]林德美,韩旻.牛肺表面活性物质联合早期CPAP应用治疗早产儿呼吸窘迫综合征临床观察[J].淮海医药,2015,33(3):265-266.

[7]王玉惠.经鼻CPAP时给予肺表面活性物质治疗呼吸窘迫综合征临床观察[J].中国妇幼保健,2014,29(32):5355-5356.

[8]许玉峰.肺表面活性物质联合鼻塞持续正压通气治疗新生儿呼吸窘迫综合征[J].临床医学,2014,34(4):20-21.

[9]林炳常.肺表面活性物质及鼻塞CPAP治疗早产儿呼吸窘迫综合征的观察[J].中国医药指南,2013,11(27):346.

[10]许浩.CPAP联合肺表面活性物質治疗新生儿呼吸窘迫综合征疗效分析[J].吉林医学,2013,34(24):4922-4923.

[11]姚大洲.CPAP联合肺表面活性物质治疗新生儿呼吸窘迫综合征疗效分析[J].白求恩军医学院学报,2013,11(2):122-123.

[12]秦素芳,蔡家平,严璐.肺表面活性物质联合鼻塞持续正压通气治疗新生儿呼吸窘迫综合征临床观察[J].儿科药学杂志,2012,18(1):14-16.