数字化时代的德国福利国家:主要挑战与发展之道

2019-07-01丹尼尔布尔

(德)丹尼尔·布尔

一、导言

工业4.0这个术语已经成为未来工业生产的代名词,它囊括了信息物理系统(Cyber-Physical System)、物联网(IoT)、云计算、认知计算以及人工智能等创新技术。工业4.0通常被称为第四次工业革命,这一概念与旨在通过更高效的生产流程、新型商业模式、客户导向的制造方法以及行业与服务不断深化的融合来促进经济增长的目标有关。然而,“4.0”是一个既具有颠覆性又代表渐进性的“代码”(Cipher)。一方面,数字化确实有利于推动产生新的商业模式、价值链网络以及新的工作和机构,同时随着时间的推移,越来越多的工作岗位和传统商业模式也会萎缩;另一方面,正如我们过去已经注意到的那样,这些发展将更具渐进性,比如在工业4.0(信息物理系统)之前,有工业3.0、工业2.0和工业1.0①工业1.0 是指第一次工业革命,即蒸汽机时代,它是以18世纪60年代至19世纪中期掀起的通过水力和蒸汽机实现的工厂机械化为典型特征;工业2.0 是指第二次工业革命,即电气化时代,它是以19世纪后半期至20世纪初的电力广泛应用为标志;工业3.0 则是指第三次工业革命,即信息化时代,它是以20世纪后半期出现的、基于可编程逻辑控制器(PLC)的生产工艺自动化为特征。。

西欧福利国家的历史与发展现状清晰表明,技术与经济转型对其福利体制构成挑战②参见Daniel Buhr, et al., On the Way to Welfare 4.0? Digitalisation of the Welfare State in Labour Market, Health Care and Innovation Policy: A European Comparison, Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016.。从本质上来看,数字化的发展将对福利国家的现代化产生两种不同的影响,分别是外部影响和内部影响。首先,这种数字化转型正在创造一个工业生产的新时代——工业4.0。工业4.0通过改变生产方式、信息通讯技术的传播模式并广泛使用自动化技术,从而对劳动者特别是雇员提出了新的要求。因此,这些来自外部的变化和挑战将需要调整福利国家的制度体系予以应对③Werner Eichhorst, Ulf Rinne, Digital Challenges for the Welfare State, IZA Policy Paper, 2017.,这可以称之为对福利国家的外部现代化效应(External Modernization Effect)。其次,福利国家再分配体制的数字化正在引发内部现代化效应(Internal Modernization Effect)。它们一方面与福利服务的数字化管理有关,比如互联网的激增和宽带的广泛应用;另一方面,内部现代化还包括发展数字化在信息处理领域所需的技能和能力以推动社会和劳动力市场参与等。总之,福利国家如何应对新的社会不平等(即所谓的数字鸿沟),以及可以找到何种解决方案来处理数字化所带来的影响等问题均与此密切相关。

德国至今一直在走一条外部现代化的道路,这与保守型福利国家④参见Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 1990.和协调型市场经济(Coordinated Market Economy, CME)⑤Peter Hall, David Soskice, "Introduction to Varieties of Capitalism," in Peter Hall, David Soskice (eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, 2001.的功能逻辑是一致的。德国在应对生产和工作的数字化转型方面的两项主要政策可以证明这一点,即“工业4.0”和“工作4.0”。两者都遵循通过关系网络进行三方决策的原则,并寻求协会、工会和相关政府部门之间通力合作。因此,在政策发展领域,德国属于典型的协调型市场经济(CME),它与美国的自由型市场经济(Liberal Market Economy, LME)形成鲜明对比⑥Daniel Buhr, Rolf Frankenberger, "Emerging Varieties of Incorporated Capitalism.Theoretical Considerations and Empirical Evidence," Business and Politics, 2014, 16(3).。

二、资本主义的类型

根据政治经济学领域的一系列重要文献,我们可以区分资本主义的各种类型⑦Peter Hall, David Soskice, "Introduction to Varieties of Capitalism," in Peter Hall, David Soskice (eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, 2001.,它们因制度结构和“制度互补性”(Institutional Complementarity)程度的不同而异⑧Masahiko Aoki, "The Contingent Governance of Teams: Analysis of Institutional Complementarity," International Economic Review, 1994, 35(3).。所谓“制度互补性”,是指某一制度的边际收益在另一个制度存在时增加。根据这一理论,“当某些制度形式共同存在时,其可以相互促进,并有助于改善资本主义特定制度结构、类型或模式的功能、连贯性或稳定性”①Bruno Amable, "Institutional Complementarities in the Dynamic Comparative Analysis of Capitalism," Journal of Institutional Economics, 2016, 12(1).。

Hall和Soskice提出了5个领域的制度安排,分别是劳资关系、职业培训与教育、金融与公司治理、企业间关系和员工协调。一般认为,可以根据经济秩序(或更确切地说市场经济)在这5个领域中的具体制度模式来对其进行比较。某些制度模式比其他模式提供了更可行的环境,更有利于创造某些类型的产品和服务,因为这些产品和服务需要特定形式的技能、知识、基础设施、科技或对资本进行调配的能力。根据上述分析框架,Hall和Soskice进一步提出了两种理想类型的资本主义市场经济,即自由型市场经济(LME)和协调型市场经济(CME)。其中,美国、英国、澳大利亚等被认为是最接近自由型市场经济的国家,而德国、瑞典、奥地利等国家被认为更接近于协调型市场经济类型。在这两种类型中,企业往往会以不同的方式与各自的制度环境进行协调。一般情况下,在自由型市场经济中,企业往往通过等级制度和竞争性市场机制来进行协调,而协调型市场经济中的企业则更倾向于使用网络和行业协会等非市场性治理机制②Peter Hall, David Soskice, "Introduction to Varieties of Capitalism," in Peter Hall, David Soskice (eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, 2001.。

Hall和Soskice使用“制度互补性”概念解释了上述两种资本主义市场经济的比较优势。其中,自由型市场经济在采用激进式创新战略的行业(如软件业)中具有优势。因为在这种市场经济类型中,自由化的劳动力市场、工会与雇主协会合作不足(薪酬谈判碎片化)、等级式的管理理念以及基于资本市场的企业融资方式等特征,使得生产要素可以进行灵活分配。相反,协调型市场经济则在依赖现有产品组合进行渐进式创新的行业(如制造业)中更具优势,这种市场经济的基础是:共同决策、强大的工会和雇主协会密切合作(行业层面的薪酬谈判)、受监管的劳动力市场以防止人员培训和教育中的沉没成本、基于银行的融资方式。因此,这些制度安排的最佳“契合”,即所谓制度互补,带来了两种资本主义市场经济模式的“优越表现”,其基础是可以从这种互补性中获益的企业。

Buhr和Frankenberger通过分析“专制统治下的治理、资本主义以及国家与市场之间的关系”③Daniel Buhr, Rolf Frankenberger, "Emerging Varieties of Incorporated Capitalism.Theoretical Considerations and Empirical Evidence," Business and Politics, 2014, 16(3).,从而将上述理论进一步扩展到其他政权类型。其认为,专制政权依赖于产出合法性(Output Legitimacy),从而依赖于权力分配和收入来源。这种“组合型资本主义”(Incorporated Capitalism)基于以下假设:因为镇压成本高昂,所以专制政体需要一个合法性来源,以便精英们能够继续掌权。为实现这一目标,他们需要可持续的收入来源(如租金、税收)以重新分配于基础设施等公共产品,以及养老、医疗、教育等领域。因此,这些政权需要稳定的权力基础,而这个权力基础是通过拉拢和吸收经济精英、军事精英等所有相关精英并通过构建双赢的局面而建立起来的。社会的越多部分以这种方式融入政权,政权的领导地位就越稳固。除了市场、关系网络或社团主义等现有治理模式之外,Buhr和Frankenberger还提出了另外两种相关模式,即吸纳和强制。据此,组合型资本主义模式又可进一步划分为两个独立的子类型,即世袭型市场经济(Patrimonial Market Economy, PME)和官僚型市场经济(Bureaucratic Market Economy, BME)。其中,世袭型市场经济中的合作主要是通过个人渠道进行的,而官僚型市场经济中的合作则是在议会、政党、工会、协会以及官僚机构和行政机构等一系列正式机构内组织的。合作基于这样一种假设:行动者或群体相信这些机构和意识形态,只要他们是其中的一员或者能够对决策产生重要影响并从中获利。因此,官僚型市场经济中的合作并不像在世袭型市场经济中那样通过人际关系的“庇护网络”进行,而是使用官僚主义、新形式的合作生产、参与和赋权,以便将大部分社会群体融入到共同选择的过程中。比如,扩大福利项目的范围可以反过来增加政权的合法性和稳定性①Daniel Buhr, Rolf Frankenberger, "Emerging Varieties of Incorporated Capitalism.Theoretical Considerations and Empirical Evidence," Business and Politics, 2014, 16(3).。

表1 资本主义市场经济的类型

德国可被称为协调型市场经济的典型代表。协调型市场经济倾向于在相对合作的经济主体之间发展长期关系(如长期劳动关系、长期资本等)。就德国而言,高水平的工作保障,加上良好的培训和晋升记录,以工作委员会为基础的制度化员工参与,以及工会与雇主协会之间的合作关系形成了某种类型的制度互补,这种制度互补可以从供应商、买家、金融家、雇主和雇员之间长期稳定的关系和高度信任中看到。总而言之,协调型市场经济往往擅长流程创新以及在成熟的制造业中生产高质量、高附加值的产品,这些行业的特点是拥有大量所谓的“隐形冠军”,其基础是具有强烈出口导向的中小企业(Small and Mediums-Sized Enterprises, SME)。这些中小企业形成了强大的行业协会并由这些协会很好地代表,如德国机械设备制造业联合会(VDMA)、德国电气和电子工业协会(ZVEI)、德国标准化研究所(DIN)。通过这些协会,大小企业在社会和技术标准规范方面携手合作。正是这套具体的正式制度,构成了德国在生产和政策制定领域的独特路径。这一路径可以说更具渐进性,遵循在正式场合(如共同决策机制、协会、标准化委员会或者像工业4.0平台这样的特定关系网络)协商的理念对现有制度逐步进行改变。

三、工业4.0与德国的制度变革

在德国,关于数字化及其对经济影响的讨论早已开始。然而,最初关注的焦点是技术领域①参见Daniel Buhr, Social Innovation Policy for Industry 4.0, Bonn, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015.。早在2006年,德国联邦政府就已提出一项包含具体目标的中期战略,旨在实施一项综合创新政策。在《德国2020高技术战略》(High-Tech Strategy 2020)这一后续计划中仍然可以清晰地看到此前计划的“影子”。其中,工业4.0也被列入未来各种项目之中,其目标是将德国打造成为长期领先的数字设备、工艺和产品供应国与生产基地②Peter Ittermann, Jonathan Niehaus, "Industrie 4.0 und Wandel von Industriearbeit.Überblick über Forschungsstand und Trendbestimmungen," in Hartmut Hirsch-Kreinsen, et al.(eds.), Digitalisierung Industrieller Arbeit, Baden-Baden, 2015.。因此,德国联邦政府推出了一系列以技术为中心的研究计划,以保持德国工业的“技术领先地位”,如 “工业4.0自动化”(德国联邦经济与能源部投入4000万欧元)、“工业4.0——为未来生产而创新”(基金总额约为1.2亿欧元)名下德国联邦教育及研究部(BMBF)实施的各种计划。德国联邦教育及研究部在工业4.0领域研究的另一个重点是“智能技术系统(OWL)”。这是一个卓越的集群,在此集群中,技术领先的企业和研究机构合作开发新的技术平台。自2012年以来,该合作在区域一级得到了资助。上述举措以联邦政府的《2014—2017年数字化议程》(Digital Agenda 2014—2017)为框架,该议程是涵盖数字化各个方面的跨部门战略,涉及宽带的安装、工作场所的数字化、IT安全和工业4.0等主题。此外,德国巴登-符腾堡州、柏林、北莱茵-威斯特法伦州、莱茵兰-普法尔茨州等联邦州也在支持各种示范工厂、卓越研究中心和企业项目,这些州正在致力于生产技术的开发及其实际应用①参见Daniel Buhr, Thomas Stehnken, Industry 4.0 and European Innovation Policy: Big Plans, Small Steps, Bonn, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018.。

德国联邦政府很早就关注了数字化领域在社会层面和技术方面的发展,并为创新进程中的主要参与者制定了合作框架,且最初的重点是技术发展。从那时起,其中的一些举措就与“工业4.0平台”联系在一起,这些举措非常符合主导性市场理念和已被证明的中观的社团主义逻辑。

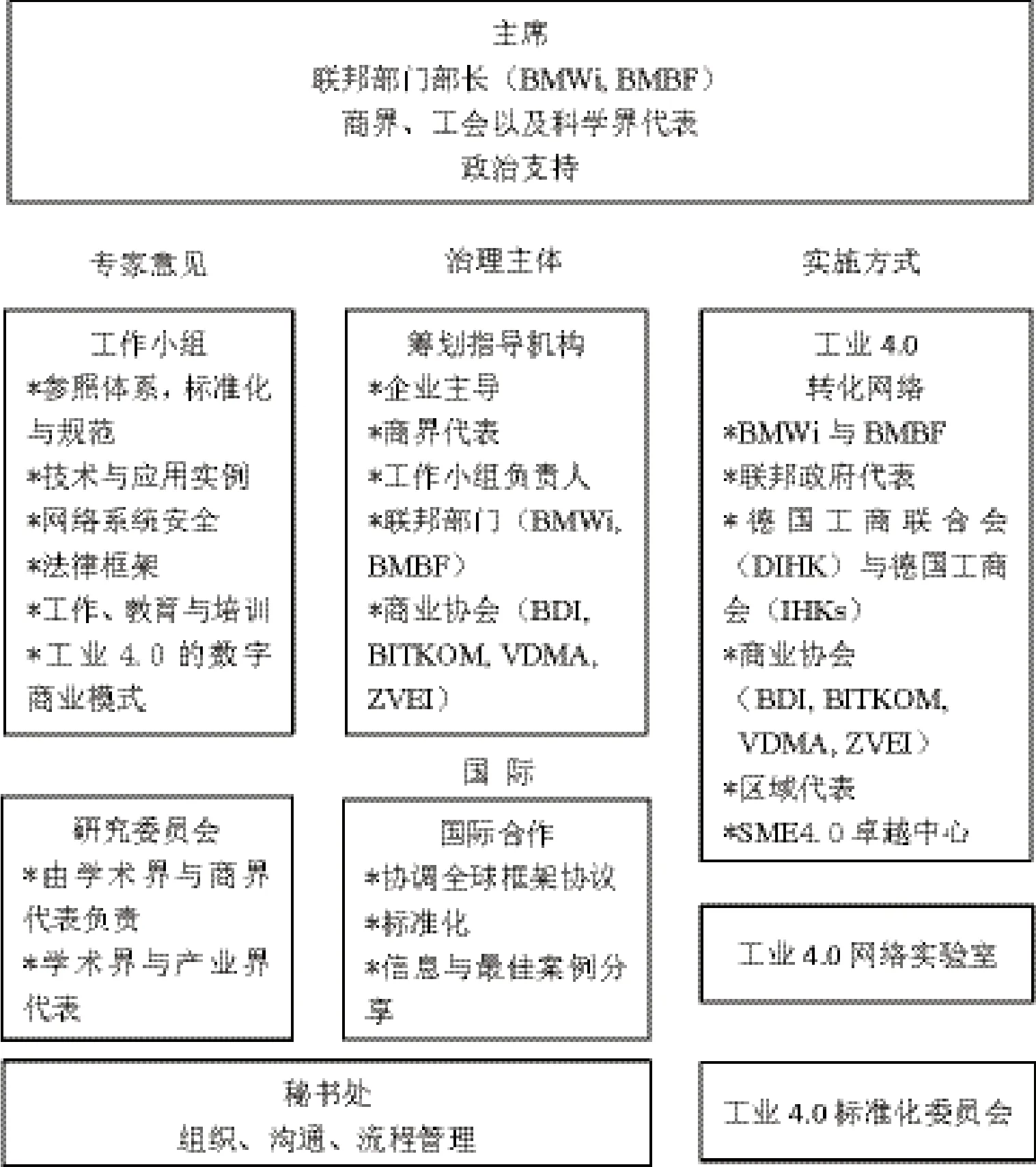

工业4.0是《2020高科技战略行动计划》(Action Plan High-tech Strategy 2020)中所确定的未来发展项目之一。因此,德国联邦政府强调了该领 域在社会和技术层面的迅速发展,并为所有创新参与者提供了合作框架。由下属于德国联邦教育及研究部的经济与科学研究联盟所成立的工业4.0工作小组提出了成功进入第四个工业时代的要求。2012年10月,该工作小组提交了题为《工业4.0未来项目的实施建议》的报告。三个代表着超过6000家公司的协会,即德国机械设备制造业联合会(VDMA)、德国电气和电子工业协会(ZVEI)以及德国信息技术、通讯、新媒体协会(BITKOM),对工业4.0计划的完善提出了进一步的修改意见,并于2013年4月签订了一项跨协会的合作协议,即工业4.0平台。2013年汉诺威工业博览会上,德国正式宣布推出该平台。2015年4月,该平台进一步拓展,纳入了更多公司、协会、工会、科研机构和政治性团体。德国联邦经济与能源部(BMWi)和联邦教育及研究部与来自商界、科学界和工会领域的高级代表一起监管该平台。

工业4.0平台旨在为所有利益攸关方提供共同建议,这是建立一致而可靠的框架的基础。因此,该平台计划在竞争开始前的阶段建立联盟和关系网络,以支持德国企业技术和活力的发展。该平台还旨在了解制造业的相关发展趋势,并将这些信息整合起来,以形成对工业4.0的统一全面理解。这意味着该平台不会在实际运营中进行市场活动,比如运营展示中心、开展研究项目或公司主导的项目,但它会主动发起和支持这些活动。同样,在标准化领域,该平台也不会制定具体标准,因为传统上是由德国标准化学会(DIN)、德国工程师协会(VDI)等协会来制定标准的,其他强有力的(部门)机构(如德国机械设备制造业联合会、德国电气和电子工业协会以及德国信息技术、通讯、新媒体协会等)也参与其中。然而,该平台确实也指出标准和规范方面需要完善的地方,并积极对国家和国际委员会的工作提出建议。

在专项主题小组中工作的专家,其任务是提出解决标准化、规范化、网络系统安全、法律框架、研究和工作安排等领域问题的可操作方法。企业代表指导委员会负责制订策略,以在技术上落实工作小组的成果。由来自政界、行业团体、科学界、工会、联邦部门和联邦各州代表组成的战略委员会负责政治管理,战略委员会进一步扩大了关于工业4.0影响的社会讨论。

图1 工业4.0 平台的治理结构

四、工作4.0与德国的制度调整

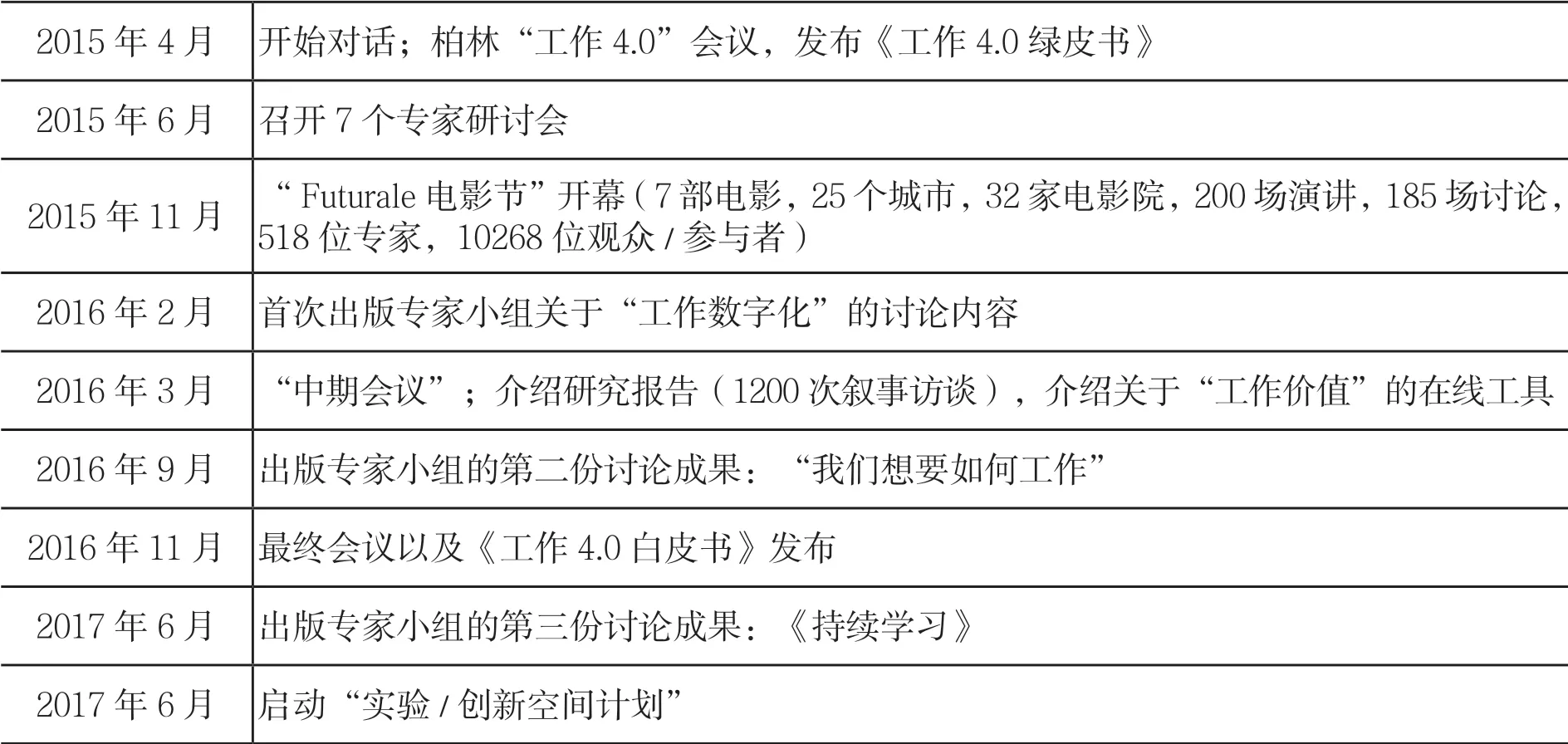

2016年11月,德国联邦劳动和社会事务部发布了《工作4.0白皮书》。这是一个为期18个月的对话进程的结果。该白皮书描述了德国劳动领域面临的挑战,并在政治辩论中加入了政策建议。对话的参与者包括广泛的利益攸关方,如学术界、工会、雇主组织以及公众。通过创造“工作4.0”这一术语,这场辩论有意与业已流行的“工业4.0”讨论联系在一起,前者并不是为了与后者相对应,而是一种补充。工作4.0反映了德国政策制定者越来越广泛的共识,即工作领域的变化将不可避免地对福利国家和社会保障体系产生影响。虽然制造业工人在过去10年甚至更长时间里一直在经历数字化,但许多白领专业人士(如健康顾问或法律顾问)现在才意识到他们目前的工作可能会在未来几年发生根本性变化。对于整整一代年轻人而言,项目式就业、远程工作以及工作与休闲之间日益模糊的界限将成为其工作生涯的常态。2015年4月,联邦劳动和社会事务部发布了一份《绿皮书》,启动了咨询程序。《绿皮书》提出了具体问题,而随后出版的《工作4.0白皮书》应该对这些问题给予具体解答。为此,联邦劳动和社会事务部采取了一系列行动,比如邀请协会、工会和企业提交解决方案,举办专门的工作坊和相关活动,委托学术研究,通过“Futurale”电影节等平台在地方一级直接与公众对话从而了解民意等等。其中最重要的讨论议题是:在数字化转型和社会变革时代,我们如何才能保持甚至加强对优质工作和体面劳动的愿景?最终,形成了一份近300页对未来工作进行全面评估的报告——《工作4.0白皮书》,该报告勾勒了“数字化变革时代优质工作”的愿景,而这一愿景是建立在德国传统的共同决策和共同参与等社会经济模式的基础之上①参见Wolfgang Schroeder, et al., Shaping Digitalisation: Industry 4.0, Work 4.0, Regulation of the Platform Economy, Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.。

白皮书阐述了当前工作领域转型的主要趋势及其相应的驱动因素,同时也仔细研究了工作4.0面临的主要挑战。企业、员工、社会伙伴、工会、联邦与州层面的政策制定者以及其他利益相关者等群体现在需要采取行动,应对这些挑战。在此,重点是磋商过程中提出的6个关键问题,这些问题概述了技术和经济发展与工作条件之间存在紧张关系的主要领域②BMAS (eds.) , Weißbuch Arbeiten 4.0, https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf, 2016.。

第一,数字化是否会使每个人在未来都尽可能地拥有一份工作?如果是这样,那么需要符合什么条件?

第二,“数字平台”等新商业模式对未来工作有何影响?

第三,如果数据的收集和使用变得越来越重要,那么如何保障员工享有数据保护的合法权利?

第四,如果将来人类和机器更紧密地合作,机器将如何帮助人们增强工作的能力?

第五,工作正变得更加灵活。但是,就工作的时间和地点而言,哪些解决方案可能会改善员工的选择?

第六,未来的现代公司将会是什么样子?它可能在所有方面都不像传统公司,但为员工参与和社会保障提供便利?

《工作4.0白皮书》勾勒了数字化转型中体面劳动和优质工作的愿景,并基于“社会”(协调型)市场经济的概念,为结论和政策选择奠定了规范基础。因此,在一个创新和民主的社会中,制度性的共同决策(Mitbestimmung)和员工个体参与的新形式之间并不被认为是相互矛盾的,而是互补性的,也是创新与民主型企业的特征。鉴于经济和社会的数字化转型,《工作4.0白皮书》指出,在早期阶段为提高技能和改善个人发展前景进行投资至关重要。这种支持应侧重于预防,即不应仅针对低技能劳动者,也不能只在工作生涯后期或裁员之前发挥作用,而是应该遵循更为广泛的策略。在这种逻辑下,白皮书提出的另一个建议是逐步将当前的失业保险转变为就业保险,以便为工人提供更多的预防性支持。这种预防性支持措施的一个重要元素是有权获得关于终身教育、培训和提高技能的独立建议,这在某种程度上遵循了现有职业教育和培训机构的做法,因此得到了德国劳动和社会事务部的积极倡导。

表2 工作4.0 对话进程的重要事件

工作4.0对话表明,工作的新要求、技术和社会变革以及劳动力市场的变化导致了新问题和新挑战。如何利用数字技术使工作更轻松——尤其是对年龄较大的员工和残障人士?我们可以创造哪些新的工作时间模式来满足企业的需求以及员工对其工作时间有更多控制权的需求?①BMAS (eds.), Darum geht's Der Dialogprozess Arbeiten 4.0, http://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/darum-gehts.html, 2019.

根据行业和公司的不同,这些挑战和问题具有不同的形式和不同的紧急程度。 对于企业或社会而言,并没有现成的蓝图可以使工作4.0成功。然而,有些尝试和想法应该在受保护的空间中进行实验,从中学习和改进。这些机会表明了尝试新方法和创造新空间的必要性,这可以让管理层和员工共同努力,从而更好地探索创新的工作理念。

对话过程的这些发现需要在实践中进行检验②参见Kerstin Jürgens, et al., Arbeit Transformieren! Denkanstöße der Kommission »Arbeit der Zukunft«, Bielefeld, 2017.。因此,联邦劳动和社会事务部希望鼓励和支持企业建立内部创新空间(Innovation Space),以测试新创意的潜力。与此同时,企业之间应该保持联系并互相学习。为了支持企业之间关系网络的构建和相互交流,联邦劳动和社会事务部创建了在线平台(www.experimentierräume.de),企业可以在此平台上展示自己的创新空间并了解彼此的项目。为了推动这一进程,该部将通过提供资金和咨询服务来支持创建创新空间。在这些创新空间中,企业和公共部门可以迈出走向未来工作的第一步。

五、结论

通过分析生产和工作领域数字化的主要政策发展历程,我们仍然可以发现德国协调型市场经济所留下的鲜明“遗产”,即强大的正式机构和通过平台搭建的协作网络,并以此制定社会政策和技术标准。虽然德国关于数字化的争论长期以来只局限于技术和经济领域,但无论是“工业4.0”还是“工作4.0”,都更加关注工作条件等社会问题。当涉及新的工作形式时,社会伙伴在诸如合法就业状况、社会保护、共同决策和利益代表等关键问题上的分歧似乎要大得多。工会开始形成自己的立场,并早早地提出了积极的建议。然而,关于进一步发展德国的工业区位,工会和行业协会达成了广泛的共识①参见Wolfgang Schroeder, et al., Shaping Digitalisation: Industry 4.0, Work 4.0, Regulation of the Platform Economy, Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.。

总之,在形塑工作条件的过程中,社会伙伴关系、共同决策以及民主参与仍然是德国社会市场经济的核心要素。这是危机时期的一股稳定力量,也是德国在国际竞争中取得成功的要素。与其他国家相比,德国的社会伙伴(雇主和雇员)普遍对数字化采取了积极态度,“尤其是工会,从一开始就没有像现代路德派(Luddites)那样试图阻碍数字化。他们重视数字化带来的机遇,但也没有忽视其中必须应对的风险。”②参见Wolfgang Schroeder, et al., Shaping Digitalisation: Industry 4.0, Work 4.0, Regulation of the Platform Economy, Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.

因此,工作4.0对话的一个主要成果是发现需要加强社会伙伴之间和企业层面的谈判,以便成功应对数字化的结构性变革。然而,这需要稳定德国的集体谈判机制、为劳动者参与其组织建立更广泛的基础、为工作与员工委员会提供充足的权利和资源,以及维护企业共同决策的国家标准与欧洲标准。联邦劳动和社会事务部一直建议视是否存在集体协议,在适用一般立法框架方面提供更大的灵活性。此外,该部正计划推动建立工作委员会,并建议提高工作委员会在数字工作领域参与共同决策的能力。同时,与社会伙伴一道,德国劳动和社会事务部在进一步完善福利国家制度中的主要目标是稳定就业能力,并为人们工作生涯的各种转换提供便利。再者,该部还建议建立长期性的个人账户(个人活动账户),每个人在其工作生涯开始时设立该账户并注入基础“资本”,然后通过就业或个人缴费赚取“积分”,这些积分可用于接受教育、提高技能、创业或离职休假。同时,它也可以作为个人能够向其缴费的长期账户进行管理。除了工作4.0对话之外,德国所有的社会伙伴都需要就福利国家及其社会保障体系的未来达成社会共识。根据工作4.0的对话进程,将有5个方面的核心问题需要处理:一是收入与社会保障;二是获得优质工作的机会;三是多样化成为新常态,即构建以生命阶段为策略而非死板的工作模式;四是保持工作质量;五是将共同决策、参与和企业文化视为一个整体①BMAS (eds.), Darum geht's Der Dialogprozess Arbeiten 4.0, http://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/darum-gehts.html, 2019.。

总体而言,工会和雇主协会等关键角色的系统参与以及社团主义机制的复兴似乎是一个很有前途的战略。然而,纵观时间轴,德国显然至今一直在走外部现代化的道路,主要关注技术和经济领域。这有些出乎意料,因为德国已经建立了适当的正式和非正式机构(社团主义),本可以尝试采取更全面的方法。此外,协调型市场经济的制度结构现在也需要证明其在合作基础上塑造数字化的能力。